第3回学術政策セミナー

講演録公開これからの国立大学改革

開催日時

・第3回学術政策セミナー・2016年3月9日 14:30-17:15

・大阪大学最先端医療イノベーションセンター棟1F マルチメディアホール

開催概要

平成16年4月の国立大学法人化以降12年が過ぎようとしています。この間、運営費交付金の削減等の変化を感じることはありますが、法人化時に国立大学はどのように変わることが期待されてきたのか、そして現在国立大学法人はどのようになることが期待されているのか、そのようになるためには構成員はどのように考え、行動しないといけないのかを立ち止まって考える機会は多くありません。そこで、産業界から現在の国立大学法人はどのように見えているのか、また、どのように変わることが期待されているのかについて話題提供をいただきその認識を深めた上で、参加者のみなさんと議論を行いました。

国立大学改革への期待

永里善彦氏

一般財団法人日本経済団体連合会 未来産業・技術委員会 産学官連携推進部会長

プロフィール:京都大学大学院エネルギー科学研究科後期博士課程修了(博士(エネルギー科学))。1965年4月旭化成工業株式会社(現旭化成)入社。情報システム部門、エンジニアリング部門、半導体部門などに勤務。1987年より旭リサーチセンターに出向、主としてエネルギー・環境分野を専門に国際的視野にたち活躍する。2004年旭リサーチセンター代表取締役社長などを歴任。現在、 文部科学省 中央教育審議会大学分科会等委員、一般社団法人日本経済団体連合会 未来産業・技術委員会産学官連携推進部会長、平安女学院大学 客員教授などに従事。 専門のエネルギーのほか、比較人類学、民俗学、方言学に精通。

はじめに

大阪大学と慶應義塾大学の源流が適塾にあるということは皆さんよくご存じでしょう。緒方洪庵は適塾を1838年に始めていますから、阪大はその年の開校ということになります。そこには、進取の気性に富む書生が集まり切磋琢磨していました。適塾の書生はやがて、江戸から明治へという大変革の原動力として、その知を磨くわけです。適塾にルーツを持つ阪大というのは、進取改革のDNAをもっているはずです。改革は、すべての構成員の熱意、志によってなされます。阪大を世界に羽ばたかせるのは皆様方構成員です。私の言いたいことは、大学改革の期待であります。構成員が志を高くもって取り組めば、改革が行われる。こういうお話をしたいと思います。

経団連のビジョンについて

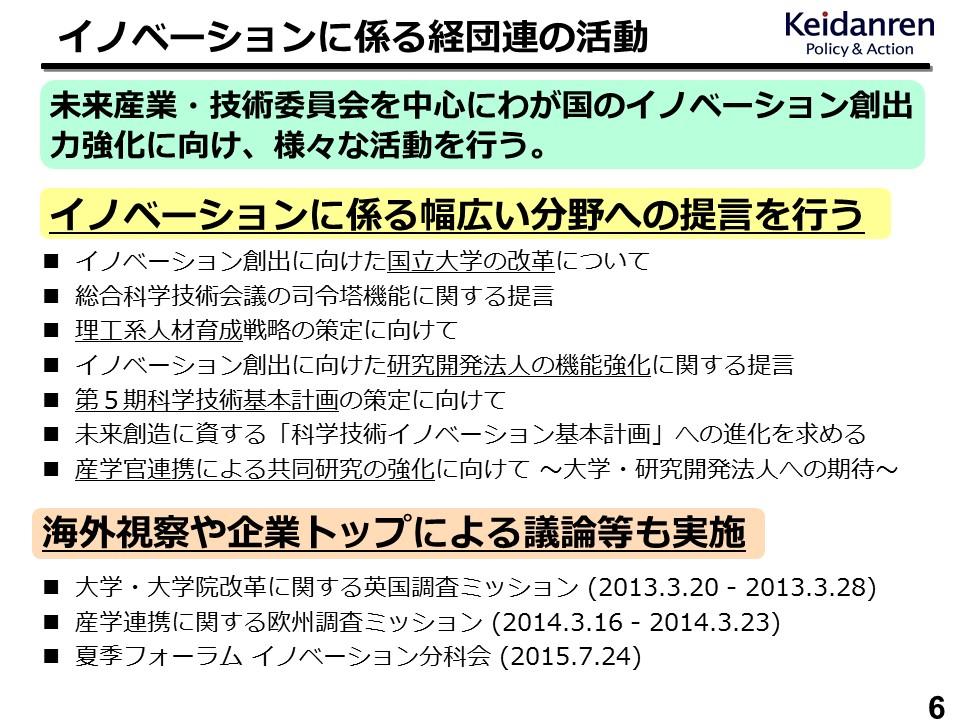

経団連とは、日本の代表的な企業1,300社で構成される総合経済団体です。わが国経済の発展と国民生活向上を目的として、活動を行っています。国の政策について産業界の意見を取りまとめ、各種方面に着実かつ迅速な実現を働きかけています。政策の実現性の高さが強みです。産業界として、諸外国との経済外交も行っています。 また、経団連のなかには、様々な委員会があり、政策全般、経済・法政関係、産業関係、社会関係、私のいるイノベーション関係、それから、労働関係、国際関係という幅広い分野で活動を展開しています。各委員会には部会があり、私は、未来産業・技術委員会の中の産学官連携推進部会の部会長を務めています。産学官連携推進部会では、産学官連携という切り口で、研究開発から人材育成まで幅広いテーマを扱っています。大学改革もその大きな課題です。私も政府の審議会の委員として意見発信するとともに、産業界の考え方を広く伝えています(図1)。

経団連の最も重要な活動として、政策提言というものがあります。最近では、第5期科学技術基本計画に向けた提言を行っており、大学改革に関する提言に力を入れています。イノベーションにかかる幅広い分野への提言を行っており、この中で本日は、「産学官連携による共同研究の強化に向けて ~大学・研究開発法人への期待~」という提言を中心にお話しします。

第5期科学技術基本計画の策定に向けた提言では、イノベーション創出へ向けて大学や研究開発法人を含めた国全体としての仕組の改革を提言しています。具体的な提言事項として、国立大学の3類型に関する話、産業技術総合研究所の「橋渡し」機能に関する話、産学官連携の強化に向けた提言などを述べています。ちなみに、国立大学の改革に関連して、最近話題の文系廃止論については、経団連は明確に反対しています。提言が具現化したことの一つが、科学技術予算の拡充です。対GDP比1%の政府研究開発投資を求め、第5期科学技術基本計画にこれが明記されました。経団連は、科学技術投資について、基礎研究分野を含め非常に前向きであります。

次に、経団連のビジョンについて、お話しします。2015年1月、2030年を見据えた経団連ビジョンを公表しました。こちらは、内容が多岐にわたるのですが、本日は簡単にご紹介します。

この20年間、日本はデフレ経済が続き、経済の成長がまったくありませんでした。日本だけが世界の成長から取り残されています。アベノミクスによって、デフレ脱却の光がちょうど見えたところではあります。しかし、日本には様々な課題が山積しています。具体的には、「ゼロ成長が続く失われた20年の経験」、「本格的な人口減少および超高齢化社会の到来」、「財政赤字の継続と長期債務残高の累増」、「社会保障給付費の急速な増加」、「原発停止に伴うエネルギー問題」、「経常収支の赤字化への懸念」という課題です。

そこで、日本再生への大きな鍵となるのが、イノベーションとグローバリゼーションです。イノベーションには二つの意味があります。一つは、果敢に研究開発や技術開発に挑戦し、新事業・新産業を起こす、いわゆる技術革新です。もう一つは、政治、経済、社会など、国民生活全般にわたって、旧来の常識にとらわれず、新しい変革を起こしていく、社会制度の革新です。これらのイノベーションの創出を通じ、日本の潜在的な活力を最大限に引き出していくことが重要となります。さらに、日本の強みや魅力などを世界に向けて発信すると共に、世界への門戸を大きく開き、海外の活力・成長力を積極的に取り込んでいく、グローバリゼーションも重要な鍵となります。

2030年を展望するうえで、どのような国家像を描くべきか。経団連では議論を重ね、目指すべき四つの国家像をこのように示しました。

- 豊かで活力ある国民生活を実現する

- 人口1億人を維持し、魅力ある都市・地域を形成する

- 成長国家としての強い基盤を確立する

- 地球規模の課題を解決し世界の繁栄に貢献する

こうした国家像を実現するために、ビジョンでは、政府、企業、国民等が重点的に取り組むべき課題として、「震災復興の加速化と新しい東北の実現」「東京オリンピック・パラリンピックの成功」「時代を牽引する新たな基幹産業の育成」という三つの総合課題を提示しました。この三つの総合課題と先ほどの四つの国家像、それぞれに対応する28の個別課題を提示しました。ビジョンにはそれぞれの課題について、2020年と2030年の到達目標をできる限り具体的に明記していますが、本日は、「健康・医療分野における貢献」と、総合課題の一つである「時代を牽引する新たな基幹産業の育成」について紹介します。

まず、総合課題の一つ、「新たな基幹産業の育成」についてお話しします。わが国は、国際競争力のある基幹産業が海外市場への輸出で稼ぎ出した外貨で、食料や燃料などの天然資源を輸入し、国民生活を支えるという基本的な経済構造をもっています。基幹産業は、明治以降の繊維に始まり、造船、鉄鋼、半導体、電気、機械、自動車へと時代とともに変遷してきました。経済の持続的な成長を今後とも実現し、国民生活を支えていくためには、次の時代を牽引する新たな基幹産業を育成していくことが求められます。併せて、強調しておきたいことは、こうした基幹産業を生み出すためにも、世界最高水準の科学技術が必要不可欠ということです。そこで、これらを実現するためには、大学への期待が大きく、そのためには大学の改革が必要だということです。

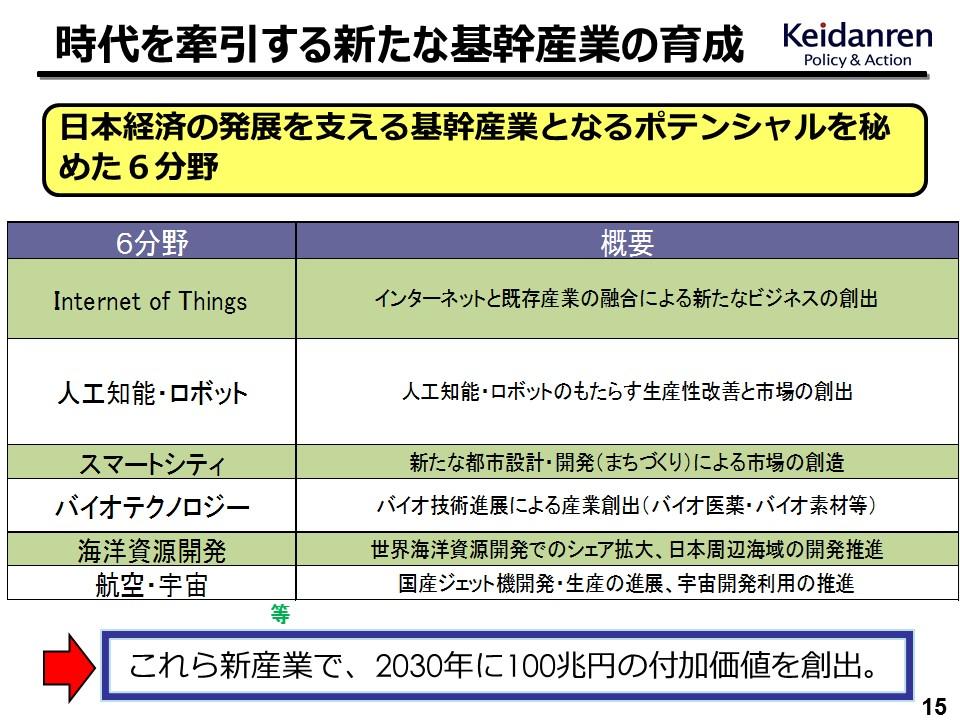

ビジョンでは、日本経済の発展を支える基幹産業となるポテンシャルを秘めた6分野を図2のように整理しました。

バイオテクノロジーもその一つであり、これは地球規模の人口増加に直面するなかでの各種資源の消費効率を改善するなど、さまざまな分野に役立つ、人類の発展に欠かせない技術です。現在、医薬品分野では、バイオ医薬品が相当の地位を確立していますが、今後は、化学・素材、農業、環境、エネルギー等のさらに幅広い分野での応用が期待されます。ビジョンでは、これら新産業で、2030年に100兆円の付加価値を生み出すということをうたっています。

また、既存の産業についてですが、その競争力を伸ばすことが非常に重要であり、ビジョンでは2030年には110兆円の付加価値を生むとうたっています。したがって、2030年に、既存産業の強化による110兆円と、新たな基幹産業における100兆円、合わせて210兆円の付加価値創造を目指しています。これは、現在のGDPの約4割増しになります。

新たな基幹産業の育成に向けては、グローバルに進展する産業構造の変化を捉えた対応が必要となります。グローバルに進展する産業構造の変化の例として、「ものづくりとサービスの融合」、「見えないものづくり(ソフトウエア)」、「システムの大規模・複雑化」が挙げられます。これらの対応策として、本格的なオープンイノベーションの推進やIoT、AI(人工知能)などの最先端技術の活用、学際的な知識を持つ人材の活用が、新たな基幹産業育成の鍵となります。産業界は、その実現に向け、かつてなくオープンイノベーションを重視しており、その原動力として「産学官連携」に期待しています。

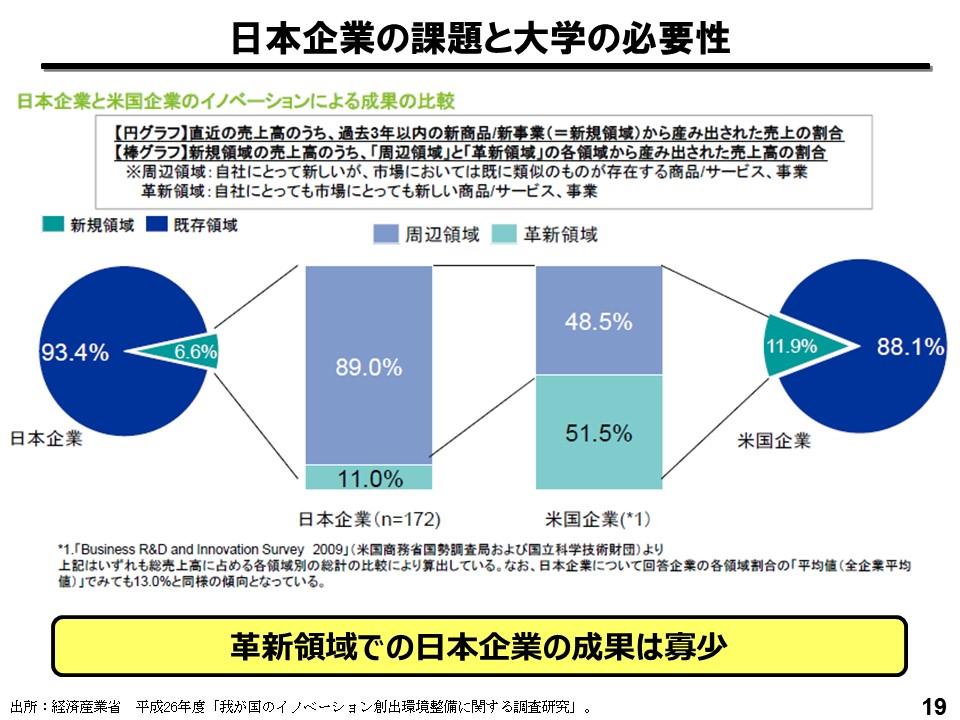

次に、日本企業の課題をもう少し詳細にご紹介しましょう。経済産業省がまとめた図3のデータによると、世界的に重要度が増す、顧客や社会を基点としたイノベーションや、非連続的なイノベーションにおける活動を、日本企業は苦手としています。従来、日本企業が得意としていたイノベーションは、技術基点のイノベーション、あるいは、持続的なイノベーションです。

実際の売り上げデータから見た日本企業の強みと弱みについて述べましょう。日本企業は自ら取り組んできた領域を一歩広げるという活動に長けています。一方、AppleやGoogleが開いたような市場にまだない革新領域と言われる部分の売り上げ比率は、アメリカの5分の1程度に留まります。自分たちの企業活動の延長線上にない技術、将来を見越した技術改変を、日本企業は十分にできていません。このようなことが今、企業のなかで、大変深刻な課題となっています。そこで、現状の延長線上でしか物事を考えられない日本企業は、新しいことを考えることを強みとする大学へ期待しているところが非常に大きいということです。

国立大学改革への期待

ここからは、国立大学改革への期待についてお話しします。我々が大学や研究開発法人に期待している内容については、こちらの三つの点に分けてご紹介します。

- 本格的な共同研究の推進

- 理工系人材の拡充に向けて

- イノベーション・エコシステムの一翼として

現在、「第4次産業革命」に代表されるグローバルな構造変革の下、わが国は、革新領域における産業競争力の強化が急務な状況となっています。そのためには、基礎、応用および人文系、理工系の幅広いリソースをもつ大学や研究開発法人との、オープンイノベーションを加速する必要があります。しかし、わが国の大学や研究開発法人のマネジメント体制は、オープンイノベーションを行うには、十分とは言えません。今回、改めて産学官連携による共同研究の強化に向けて、大学や研究開発法人に求める改革を提言いたしました。

2016年1月22日に安倍(安倍晋三)首相は施政方針演説で2020年GDP600兆円に向けて、このようなことを述べています。

「国内外の研究機関、大学、企業のオープンな連携から、ダイナミックなイノベーションが生まれる。あらゆる壁を取り払ってまいります。新しい科学技術基本計画の最大のテーマは、オープンイノベーションです。研究開発法人には、世界中から超一流の研究者を集めます。大学では、国内外の優秀な人材を集めて経営を革新し、積極的な産学官連携など、攻めの経営を促します。日本を『世界でもっともイノベーションに適した国』としていきます。」

つまり、新しい科学技術基本計画の最大のテーマはオープンイノベーションだということです。

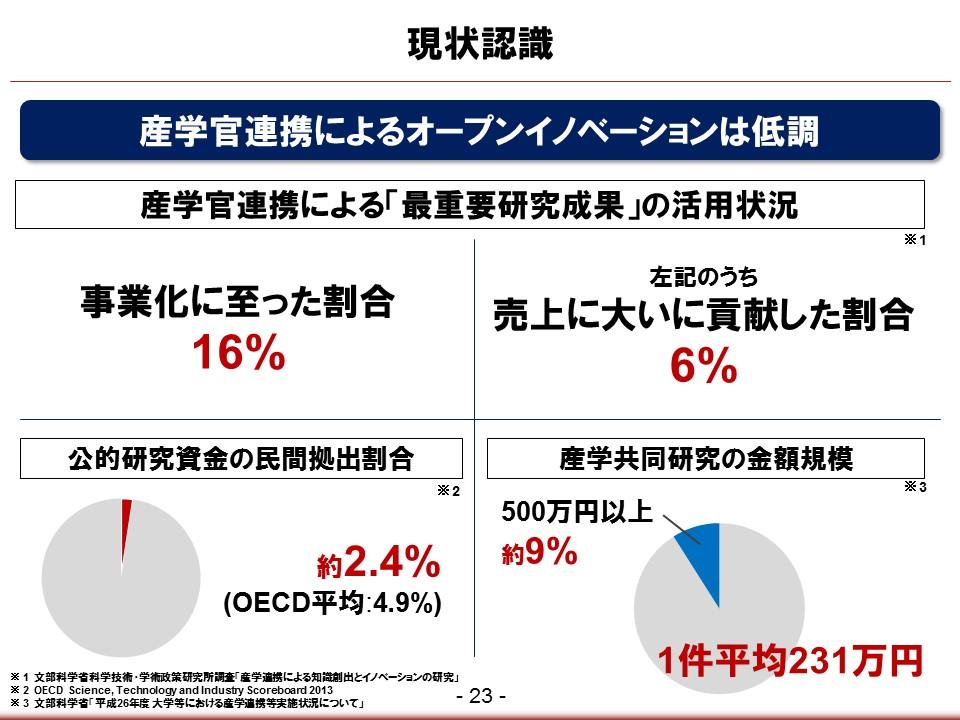

ところが日本は現在、産学官連携によるオープンイノベーションは非常に低調です(図4)。

事業化に至った割合は16%、そのうち売り上げに大いに貢献したのは、6%です。一方、公的研究資金の民間拠出の割合は、2.4%です。OECDの平均は4.9%なので、その半分も満たしていません。産学共同研究の金額については、1件当たり500万円以上のものは9%で、1件平均は231万円です。1件当たりの産学共同研究の額が非常に小さいです。これは、産学官連携を通じ、大学経営の好循環が起こる状況には至っていないということを意味しています。

そこで、今後は、企業と大学・研究開発法人が将来のビジョンを共有し、基礎研究・応用研究および人文系・理工系を問わずリソースを結集させてイノベーションを加速する「本格的な共同研究」が重要となってきます。その実現に向けては、企業との間で、「組織」対「組織」の共同研究を可能とする大学や研究開発法人の改革が不可欠です。人文系・理工系問わず、基礎・応用の研究フェーズにおいて産学官で課題を共有し、推進するということが重要です。

実際に調査を行った結果、全体の95%の企業が大学との大型の共同研究が必要と考えています。特に複数の企業、複数の大学をまたがるような連携にも期待しています。従来の連携のように自社にない技術を部分的に大学に委ねるというような部分連携ではなく、本格的な連携を期待しています。具体的には、電気・機械・インフラ系の業種では、ニーズの抽出や分野横断的な知見が必要な都市・インフラ・交通等の領域に、また、化学・医学・素材系業種では、脳科学・新素材開発等、長期的な視野で技術開発を行う必要のある基盤技術関連の領域に、そして、将来に向けた顧客満足度の研究、IoT、AIの活用等の領域にも、大学との連携の必要性を感じています。

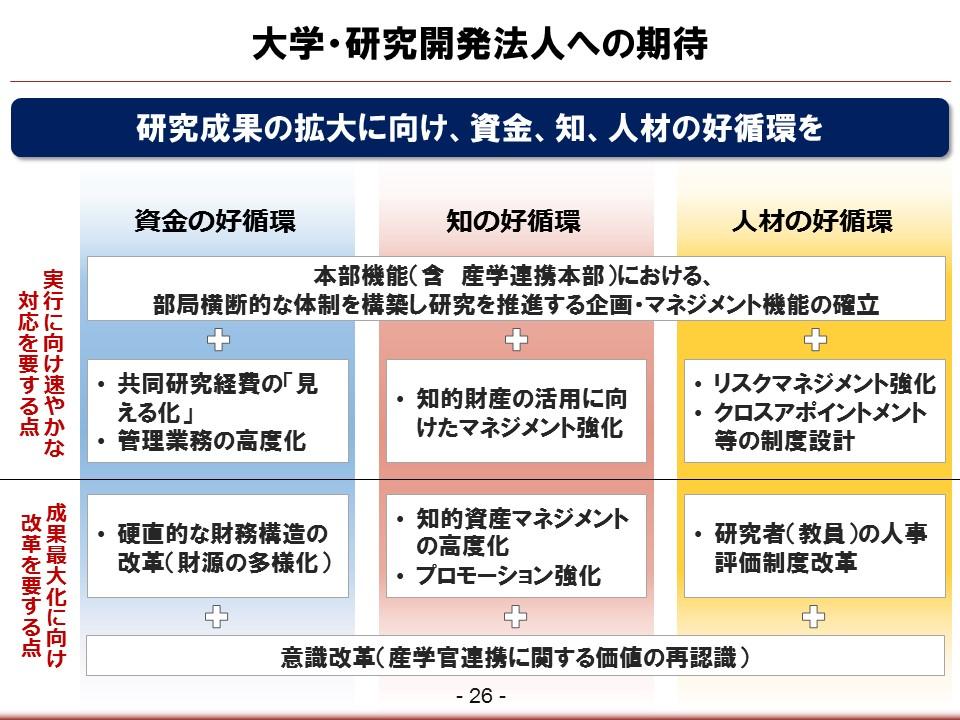

本格的な共同研究を実行するためには、産学官で、資金、知、人材が好循環することが不可欠です。図5は、それらの三点に関し、「速やかな対応を要する点」、共同研究成果の最大化に向けて「より長期的な視点で改革を要する点」に分類しています。

これらを実現するためには、本部機能における部局横断的な体制を構築し、研究を推進する企画・マネジメント機能の確立が重要となります。

別の言い方をすれば、URA(リサーチ・アドミニストレーター)は、従来、研究支援的業務が中心でしたが、それが進化して、企画・マネジメントの支援的業務の方向にこれから動いていくだろうと考えています。

大学や研究開発法人へ速やかに対応を求める点のうち、最も重要な点としては、トップのリーダーシップに基づく「本部・マネジメント機能の強化」を通じて、大型の産学官連携を牽引できる体制を構築すべきであるということです。非常に重要なことなので、繰り返しますが、大学の本部機能は人文系・理工系等の各部局に対しては、部局横断的な体制構築・共同研究費用算出等を行い、企業に対しては、契約等のリーダーシップ・プロジェクトの企画等を行っていく、このような機能を大学の本部が持つことが、大学・研究開発法人の新しい姿だろうと思います。

一方、政府に対しては、産学官連携に積極的に取り組む大学・研究開発法人に対する強力なインセンティブシステムの設計が求められます。全般的には、産学官連携の強化状況に応じた重点的な運営費交付金配分や、「指定研究大学(仮称)」等での、強力な規制緩和・制度設計が求められます。資金の好循環に向けては、大学の財務構造改革に向けた強力なリーダーシップの発揮が求められます。また、知の好循環に向けては、「ImPACT」「SIP」等の大型の産学官連携プロジェクトを継続していくことが重要です。それから、人材の好循環に向けては、産学官の人材交流を促す「クロスアポイントメント」の活性化等が考えられます。

また、産業界・経団連の取り組みとしては、わが国の大学や研究開発法人が欧米に匹敵する組織的な体制を構築できた場合に、大学・研究開発法人に対する「投資」や「知・人材の交流」を拡大する意思があるということを明確に示していく考えです。

2.理工系人材の拡充に向けてわが国では、高い研究成果の創出と共に、「ものづくり」を支える人材の量的不足が見込まれています。そこで、産学官で取り組むべき課題である、理工系人材数の減少や製造業技術職における女性率の低さ、企業・大学間の分野のミスマッチ、さらに、理工系人材の学ぶ機会の減少および基礎学力の低下という四点について、解決に向けた考え方を紹介したいと思います。

日本の理工系の学位取得者数は過去10年間、減少傾向にあります。アメリカと日本の理工系の学位取得数について比較してみても、アメリカがここ5年間で22.2%から39.6%と、理工系の割合がほぼ倍増しているのに対し、日本は24.2%から21.7%と減少傾向にあります。

異業種間でのオープンイノベーションの推進などで多様性が重視されるなか、製造業の技術者内で1割程度にとどまる女性技術者比率を高めることが大変重要な取り組みです。女性の理工系人材育成強化についての具体例としては、トヨタグループ10社で、「トヨタ女性技術者育成基金」を立ちあげ、奨学給付金制度・インターン・出前講義等の活動を推進しています。加えて、そもそも大学に進学する女性の母数が少ないという問題があります。これについては、初等・中等教育での啓発活動の一貫として、内閣府と経団連で協力し、「夏のリコチャレ(理工チャレンジ)」というテーマで、女子学生に職場見学などのイベントを一元的に周知するような活動を実施しています。

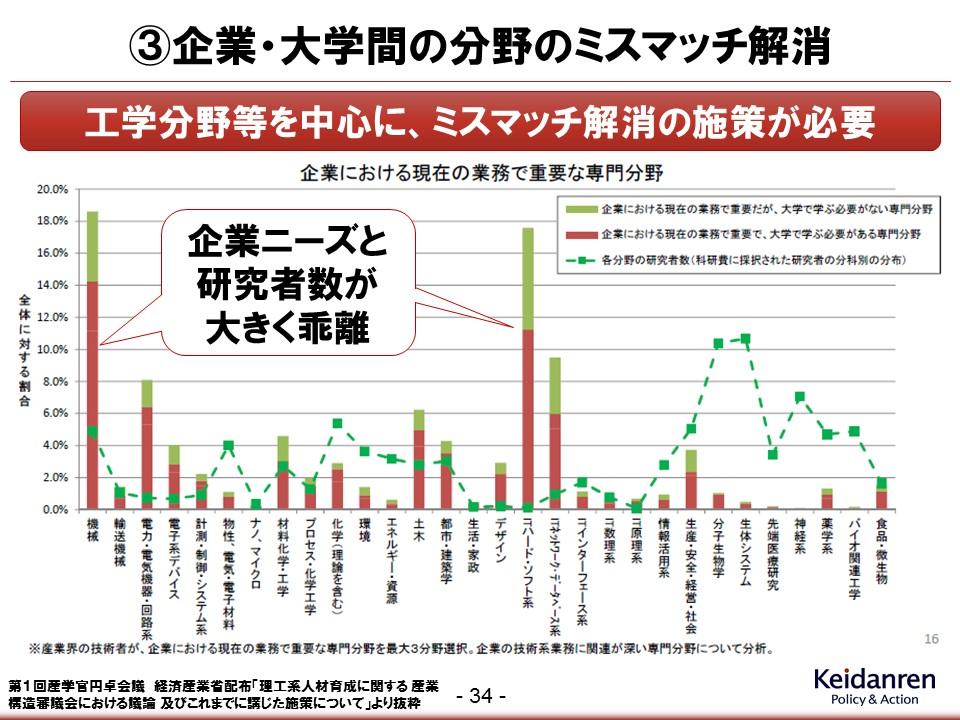

次に、企業と大学との間で重要と考える専門分野にミスマッチがあるという問題について説明します(図6)。

例えば、機械系やITハード・ソフト系等の分野は、企業のニーズが高いにも関わらず、研究者が少ないという問題があります。一方で、生体システム、バイオ関連等の分野は関係が逆転しています。別の言い方をすると、ポスドクが溢れているのではないかということになります。このようなミスマッチが実際に起こっていることが問題です。

それから、理工系人材の学ぶ機会、基礎的な学びの拡充も必要になると思われます。そのためには、第一に産学官連携を軸とした人材育成の取り組みが必要です。具体的なものとしては、経団連の関連団体である、経済広報センター(一般財団法人経済広報センター)では、「企業人派遣講座」というものを実施しています。これは、経営者や企業技術者を派遣し、大学生向けに講義を行う取り組みで、20年以上続けています。また、企業にいる技術者の基礎学力を高めていく必要があります。そこで、具体的に新しい取り組みとして、日本最大級のオンライン講座である、JMOOC(日本オープンオンライン教育推進協議会)と経団連が連携し、「技術者の学び直し」講座の開設を検討しているところです。

3.イノベーション・エコシステムの一翼としてベンチャー企業・大企業・大学・ベンチャーキャピタル間で資金と知(技術)と人材が好循環するイノベーション・エコシステムを確立し、革新領域におけるわが国の産業競争力強化を目指すということが大変重要です。国立大学は、そのなかで最も重要な役割を担うべきであり、大学の役割はさらに拡大していくと思います。

そこで、拡大する大学の役割の例について二つお話しします。一つ目は、地方創生の観点から、地域の強みをベースにした産学官連携によって、地方のイノベーション拠点を形成し、地方から世界を担う新たなイノベーションを生み出すということです。産学官連携による地方創生の取り組みとして、東九州メディカルバレー構想があります。宮崎県、大分県を中心とした東九州地区において、医療機器産業の一層の集積と地域活性化、さらには、医療の分野でのアジア等の海外展開を図るものです。予防医療、生活慣習病対策など、社会課題解決のための特区等、産学官が連携する仕組みが鍵となります。

もう一つは、ベンチャー企業との連携です。経団連では、ベンチャー企業との連携に向けた具体的な取り組みを始めており、成果の好循環に向けて、共同研究成果のベンチャー企業での活用を目指した検討の枠組みを東京大学と設立予定です。わが国における大企業と大学との連携のモデルケースを満たしていきたいと考えています。

大阪大学への期待

"Industry on Campus"に代表される大阪大学の思想に共感しています。すでに拡大しつつある共同研究講座、協働研究所、協働ユニットの更なる飛躍に期待したいと思います。産学連携本部が各部局と連携してコーディネートする点、社会課題へのアプローチ、基礎から実用化まで一貫して行い、人材育成等も両立するスキームは、経団連の提言を体現するものと理解しています。また、大学のシーズに縛られない、企業へのビジネスモデルの提案や大阪大学ベンチャーキャピタルとの連携等、活動の幅を更に拡大していくことに期待しています。

より具体的な一つの期待として、そして、提案として、マイクロ波化学株式会社でのイノベーション・エコシステムのスキームを増やすことがあげられます。このスキームでは大阪大学の基礎研究成果をベンチャー企業に移転しており、そこに大阪大学ベンチャーキャピタルからの投資を通じて、資金面で大学が積極的に支援しています。さらに、化学メーカーを巻き込み、大学、ベンチャー企業、大手メーカーの三者で、共同研究講座を大学がアレンジし、さらに研究面で支援しています。昨今は、これに三菱電機等も加わって、どんどん加速しています。大学の基礎研究を社会実装へのイノベーションに繋げるので、大変素晴らしいスキームだと思っています。

図表は永里氏講演スライドより抜粋

講演に対する質疑応答

参加者A:最後は大阪大学への期待をお話しくださいましたが、苦言というものはございませんか。

永里:本日はまず、国立大学全体に対する改革への期待を述べました。大阪大学に関して言えば、日本の国立大学の中で比較的大学改革が進んでいる方だと思います。本日の日経新聞にも大阪大学に対する好意的な記事がありました。しかしそれは一部の構成員が進取の気性と改革に燃えた結果ではないでしょうか。大阪大学の改革が続くためには大阪大学全体として進取の気性と改革に燃えなければなりません。更なる改革という面で、ひょっとしたら、大阪大学は今少し停滞しているのではないかと心配しています。

参加者B:大阪大学の今後の経営という観点を最後に強調されていました。そのために、経営を担う人材、経営を支える人材が必要というのはごもっともなのですが、そのような人材は見当たらないというのが実感です。大学のミッションは研究と教育にありますのでそこはしっかりとやってきましたが、経営人材、経営支援人材の育成はしてきませんでした。今後大学での経営人材の育成や確保についてどのようにお考えでしょうか。

永里:経営改革には二つあります。トップが改革の方針を示す「トップダウンの経営改革」と構成員一人ひとりが意識改革をする「ボトムアップの経営改革」です。この双方がうまくかみ合うことが特に大学では重要です。企業の場合はグローバルな競争にさらされていますから、改革をしないとすぐにつぶれてしまうわけです。構成員もそれを理解していますからトップの改革の方針に理解を示します。それでもそれに従わない構成員がいる場合は、極端に言うと企業では社長が人事権を持っていますから、辞めてもらえばよいのです。大学はそうではありませんね。大阪大学は適塾のDNAを持っていますから構成員一人ひとりの意識改革はできるのだと期待しています。 ご質問の経営人材をどう確保するかですが、経営の専門家を外部から呼ぶことが望ましいと思います。アメリカやヨーロッパの大学の多くはそのようになっています。すなわち経営の専門家はアカデミアの人ではない、ということです。これまで大学では、優秀な研究者が経営を担う、ということをやってきました。最近は、優秀な研究者の中で経営の素養がある人を早く見つけて大学内で育成しよう、もしくは、大学でそのような人材をプールして大学間で融通しあおうという考えが出てきました。この考えを「斬新」と感じている大学の人も多いのですが、企業から見ると手ぬるいと感じます。企業はそのような方法を卒業し経営者は外からスカウトするようになっています。 一方、まだ詳しくはいえませんが、国レベルでも大学の経営人材を育てる事業について議論が進んでいます。 また、日本の各大学でURA(リサーチ・アドミニストレーター)の配置が進んでいますが、これからのURAは研究開発の支援だけではなく、経営やマネジメントの支援もしなくてはいけません。URAには企業経験者等多様なキャリアを持った人材が集まっています。URAが日本の大学改革を牽引することを期待しています。

参加者C:他大学でURAをしています。企業から、「良いテーマはないか」「部局でどういう特色があるのか」と問われることが多々ありますが、大学の本部にいると、大学の本部全体の話はできますが、学部等の細かい話という情報まで、実はなかなか手が回らないという現状です。企業というのは、そういう良いテーマを探すために大学の本部機能に期待をしているものなのか、それとも、「〇〇大学と付き合う」ということにメリットを感じておられるのでしょうか。

永里:共同研究には、明快な「個別テーマが決まっている場合」と、まだそこまでブレークダウンされていないすなわち「テーマが具体的に決まっていない場合」があります。前者の場合、企業は部局に直接、もっと言うと研究室にピンポイントに行きます。実際には世界の大学の中でもっとも適切なところに行きます。日本とは限りません。一方、「テーマが具体的に決まっていない」場合、例えば本日述べた「2030年の課題を解決する」というようなテーマになるわけですが、ピンポイントにはなりません。また、特定の大学と組みたいわけではなく、そのテーマに取り組めるポテンシャルのあるグループと組みたいと考えます。企業側にも弱いところがあり、研究室一つひとつに声をかけてグループを作り上げることができないので、そのような機能を総合大学の本部に期待するわけです。本部がそのような機能を果たさないと「組織」対「組織」の話にならないということです。部局間の壁があるようでは、大学は企業の期待するところまで進んでいないと言うこともできます。

全体討論

参加者D:産学連携室の室員をしています。経団連の方針というのは、我々としては、非常に歓迎であり、そのような方向にいくべきだろうと思っています。今回ご紹介頂いた経団連の方針が今後、個々の企業の動きにどのように結びついていくか、その見通しなどを教えてください。

永里:経団連の考えに企業が従ってくれるのか、ということですね。企業はみんな独立して動いています。基本的に経団連が企業を縛ることはありません。しかし経団連は、どっちの方向に向いているかを産業界のシンクタンク機能として考え、メッセージを発しています。時の政府と一緒になって提言を行っていきます。経済の主流団体はそのような方向を向いていますということで。しかし、企業が経団連の助言を聞き入れないという場合もあります。経団連は企業を縛るわけではありません。

参加者E:他大学でURAをしています。永里先生は、「文科省は、大学の経営人材を育てていかないといけないと考えている。そして、URAは、経営と戦略、研究面だけでなく、大学の経営にも関わっていかなければ駄目だ。」という話をされました。また、「大学の総長等は、外からスカウトするべきではないか。」という話もされました。いわゆる経営だけに関して言うと、企業の経営経験者が大学の経営に携わるのはよくわかります。一方、URAには、企業出身者もいますし、教員出身者もいます。教員出身者は、そもそも経営ではなく、学問に興味を持っていたわけであって、そんなに経営に関心がある人が多いわけではありません。ない場合も結構多いと思います。「URAが大学の経営に関わっていく」ということにおいて、企業経営経験者がURAになって大学の経営に携わるというのは良くわかります。しかし、教員出身のURAが経営に携わるということは考えられますか。文科省はどのように考えているのでしょうか。大学での経営人材を育成するカリキュラムという話もありましたが、経営は現場での実践が必要でカリキュラムでは身につかないのではないでしょうか。

永里:その通りです。経営をもう少し丁寧に言うと「マネジメント」と「経営」があります。URAに期待するのは、「マネジメント」のほうです。その役割は「経営スタッフ」です。経営スタッフは、経営者ではありません。経営企画などを担当します。ですから、URAというのは、そういう「マネジメント」のほうだと思います。それに対して、総長は経営者にあたります。 企業では、将来の幹部人材にはいろんな経験をさせます。そこで失敗をしつつ、それをどのように乗り越えていくのか等を見て幹部への登用を判断します。海外の子会社で経営を経験させることも一般的です。今、日本の経営トップになっている人は、ほとんどみんなが、海外経験者です。しかし、大学にはそれがありません。文科省としては、そのミニ版として、大学の経営幹部候補生に海外の大学で経営を学ばせる、ということも考えています。しかし、海外でMBAを取ったら、日本会社の社長になれるということはないですね。実務経験が必要なのです。 経営の企画が出来る人が経営トップをやれるかというとそうではないのです。諸葛孔明は頭のいい人ではあるが、そういうタイプではないのです。経営トップを育成するためには、一段上のポジションにつけて更に経営に近い経験をさせ適性を見る、そのようなことを何度も繰り返す必要があります。経営の企画だけを行っていてはトップになれないということです。

高尾(大阪大学未来戦略機構 次世代研究型総合大学研究室 特任教授):諸葛孔明はやはり諸葛孔明なんです。それから、竹中半兵衛、黒田官兵衛は、やはり織田信長、豊臣秀吉になれなかったわけです。ですが、大事な役割なのです。どちらを選ぶかということは、個人の問題です。また、企業では育成する側の人が、育成する人を見てどちらに適性があるかを考えて育成しています。大学でもそのようなシステムを作って経営者も育てて行く必要があると思います。

池田(大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室統括マネージャー シニア・リサーチ・マネージャー/特任教授):大阪大学の場合には、2,800人から教員がいるわけで、そのうち、経営層になりそうな年代と言うと、1,000人近くいるわけです。そのなかで何人か経営が出来る人材がいればいいので、全く可能性がないと思う必要はないと思います。5人ぐらいはできる人がいるのではないかと考えます。今日来てくださっている方の中にも、経営ができそうな人がおられると思っています。しかし、大学の中だけの人で経営をするということも良くないと思います。大学の中にいる人と外から来た人が一緒に経営をすると、いいアイディアが浮かんでくると思います。

参加者F:教員とかURAに経営のポテンシャルがあるのか、というお話がありましたが、いわゆる、事務職員、技術職員のなかでも経営のポテンシャルをお持ちの方がいると思います。高尾先生のお話にも、事務職員、教員側から、という表現もありました。永里先生のお話でも、「大学構成員」と少しぼかして表現されていましたが、そこには事務職員もいるように感じました。私は、事務職員の方からマネジメント層に入ることは有り得ると思っていますがいかがでしょうか。

高尾:ないと困ると思います。「第3の職場」という考え方は、基本的に誰でも将来、プロボストなり、プレジデントとなったらいいと考えています。そのためにも、いろんな現場を経験しないといけません。マネジメントを経験したうえで、現場に出ていくとか、現場を経験した人がマネジメントをして、最後は大学で本当の経営ができる人が出てきたらいいと考えます。ですので、「第3の職場」というのは、ある意味その試験の場みたいなものだと思います。

永里:企業では大学と違って、出身大学や学歴は関係ありません。実力があれば、トップに上がっていきます。構成員というぼかした言い方をしましたが、要するに、実力があれば事務職員の皆さんも経営のトップになれるということです。絶対にそんなことはないだろうと、皆さんが思っている限りは、ずっとなれないわけです。アカデミア出身の人たちが、総長になっていくという固定概念があったとすれば、それは、本当の実力社会ではないです。企業から見たら、学歴関係なく力があればうえに上がるということです。

池田:高尾先生の言われる「第3の職場」という観点で考えないといけないと感じました。大学で職種と言うと、教員系と事務系があるので、「第3の職種」という言葉が出てきました。どうして教員系、事務系と言うかというと、勤務体系だけでなく、俸給表が違うわけです。ですので、事務系から教員系に移ることもできませんし、教員系から事務系に移ることもできません。「第3の職種」というのは、結局、それ以外の給与表をつくるということになるわけです。「第3の職種」に教員系から行って、また教員系に戻ることもできないし、事務系から行ってまた戻ることもできません。ところが、それをやめて、「第3の職場」にして、空間的に物理的に同じところで、同じような仕事をするということでしたら、別に給与表を変えなくてもできるわけです。それが一つの解決策だと考えます。文科省で「第3の職種」をつくるということは、実は仕事として従来にない仕事をやるということが目的でした。それでしたら、「第3の職場」でいいわけですから、私の周りのできる範囲の話ですが、そういうかたちにできるように、努めていきたいと思います。それから、高尾先生は、URAが企画をするのがおかしいと言われました。それは、実はURAというのは、もともと、文科省の事業のなかで、研究者の研究時間を保障するために研究者支援ということが主にあったということです。今、議論は、URAが企画まで、さらに経営により関与するときに、URAと呼んでいいかどうかということで、それは、非常に疑問に思っています。ですから、そのようになったときはもう、URAという呼称を外すべきであるということです。

高尾:仕事に合った呼称にしたほうがいいと思います。それから、やはり難しいことですがキャリアパスをきちっと見せることが大事です。そうしなければ、いい人は来てくれないと思います。キャリアパスをどう設計するかは経営なので、大学で異なっていてもいいでしょう。しかしながら、URAの集まりであるRA協議会のプログラムに、自分たちの将来に関するセッションがない。それではやはりだめでしょう。自分のキャリアパスを自ら考える、そういうのもあってもいいと考えています。

参加者G:「第3の職場」にどういう人材が必要なのかという話は分かるのですが、どこからそのような人材を確保するか、という点も重要と思います。高尾先生の話では、学内の教育系、事務系の人を派遣もしくは学内公募するということですが、おそらく、学内の人材だけでは難しいと感じられます。これから大学というのは、収益事業も考えないといけません。大学に経営企画室を設けて、そこにそのようなことができる人材を集めて、経営に関する企画を様々な視点から行う必要があります。そのために事務系のように文科省から人を派遣してもらうということもあるのだと思います。しかし、あんまり時間がないという感じがしていまして、喫緊の課題なので育成だけではできないと思います。大学の経営が収益事業になるということを考えると、やはり企業のノウハウ等が必ずいると思います。そこで、経団連にガバナンスやマネジメントをやっているような人材の派遣をお願いできるのでしょうか。

永里:大学には、もう少し猶予があるのかと思っていましたが、どうも喫緊性を要すようです。我々が一番問題にしていることは、アカデミア出身の人が多い大学のなかに本当の意味の経営をわかっている人たちがどれだけいるのかということです。それを分かっていないと組織のマネジメントは出来ません。従って、経営のプロを大学のなかに置かなければいけないことについては、我々のほうもわかっています。そうしないと間に合いません。ここからは、お話は預かりますという言い方しかできません。しかし、経団連に対して、文科省などから、大学経営に関して人材派遣などの要望がくれば、経団連は真剣に考えるとは思います。我々も大学に対して経営層を育てなさいということを言っているわけですので、おっしゃっていることはよくわかります。 今日は経団連より事務局の方来ているのでお話を伺ってみましょう。

経団連事務局:一般論として、産業界が必要だと思ったときに、それなりの量の人材を、例えば、経団連の関連の企業から派遣するということはあります。必要性を感じて、大手の民間企業のほうもそれなりに意義があると思っていていただければ、我々としてはそういった人の斡旋のようなことをやっていないわけではありません。今日、お話を伺って、少し考えてみる価値はあるのではないかという印象は受けました。

参加者H:大阪大学の研究推進部にいます。私は、民間企業から転職して、事務職員になりまして、4年ほど経ちます。大学としても、民間のノウハウを取り入れようということで、私のような民間出身者を採用の半数程度採っていまして、それなりにその期待に応えないといけないと思っています。4年も経つと、やはり大学特有の考え方が馴染んでくるようなところもある一方で、民間的な発想でもっとこうすればよいのに、とフラストレーションが溜まるところもあります。このフラストレーションをどこで発散すれば、皆さんの期待に応えられるようになるのでしょうか。皆さんのご意見を聞かせてください。

高尾:私も、企業から大学に入ってきましたが、そのフラストレーションの結果が、本日お配りした青い本になっているわけです。同じ問題意識を持っている人とか同世代の人で行動を起こすには、議論をやるべきだと思います。一人で行動を起こしては、つぶされてしまいますから、同じようなことを考えている人と、最初はアフターファイブで議論して、徐々に広げていくというのが、いいのではないかと思います。その青い本にも、伝統的な人から見たら、頭にくることがいっぱい書いてあります。ですが、世の中には賛成してくれる人も多いです。やはり、世の中の普通の話と自分たちのギャップを整理することが一番大事です。私は大学に8年もいるんですけど、私が考えている理想と、現実のギャップをどうつなぐかを考えていました。その青い本には、私流の処方箋を全部書いてあります。それは正しいかどうか知りませんけど。私がやりたいと思ったこと、やってきたこと、やっていることを書いてあります。人がしていることは一切書いていません。その意味で、この青い本が私自身のフラストレーションのはけ口みたいになっています。ですが、それを、まとめることが非常に大事であり、それを皆さんに読んでもらうことも大事だと考えます。そしてその同じこと考える金の獅子が出てくるかも知れません。

永里:皆さんのいる組織に私はいませんので、どういうフラストレーションが溜まっているのかわかりません。ただ、一つ言えることは、私が最初に言ったメッセージ、「志をもって改革していく」ということです。教育基本法第7条に、「大学は、社会の発展に寄与するものとする」と書いてあります。要するに、自分なりの哲学というかフィロソフィーをもって、自分はどういうふうに行動すべきか、ということを考えてほしいということです。学問の自由は何のためにあるかというと、社会のために役立つことにあるのです。それこそが、明治政府がやった「国家百年の大計」です。社会のために役立つという思想でいくと、今の大学はこれでよいのか、と考える必要があります。今の大阪大学のこのやり方はよいのか、と考えるのです。そうして同じ思想をもつ仲間をつくってアフターファイブからでも議論するのです。そして、自分たちが言っていることがどうも正しいなと思ってきたら、それこそ組織の課題として持ち上げていけばよいのではないでしょうか。そうすると、フラストレーションはさらに溜まるかもしれませんが、良い方向いくかもしれません。

参加者I:マネジメント人材を入れれば、それで解決するのかということを伺いたいです。つまり、研究者は何も変わる必要はないのかということです。例えば、今は、若い研究者から、どんどんいろんな研究機関に移って、もしも、教授になったとしても、どこか他の機関に移ってしまったりすることも多々あります。帰属意識というのは、かなり薄まっています。「大阪大学のために何かしなきゃいけない」という意識が希薄になっています。そこで、マネジメント人材が来たら、研究者は今までどおり、自分のやりたい研究だけやっていればよいのでしょうか。研究者は、自分たちの今までの考え方も変える必要がないのでしょうか。あるいは、もっとマネジメントについて真剣に考えてもらう必要があるのでしょうか。例えば、大阪大学はマネジメントをうまくやっていこうとするときには、そういう意識を高めた人でなければ、大阪大学にいられると困りますというようなことを求めるのでしょうか。お二方のお話を聞かせてください。

高尾:一緒に共同体のなかで生活するのでしたら、やはり、そこのボスと価値観を共有できるようなマネジメントにしないといけないと思います。会社も同様で、ただ給料を支給するというやり方もあるけれど、やはり社長と価値観を共有できていたら、いい会社になるであろうし、進化すると思います。大学でもトップの価値観を企画の人たち、要するにマネージャーが全学に広げるという仕事をやれば、おそらくいい文化になります。いい文化のところに、いい研究者がまた集まってきます。トップの人格、おもしろさをみんなで共有できないのであれば、いい組織にならないのではないでしょうか。最近は、どこの組織も人材の流動化が起こっていますが、トップの心がけ、ビジョンに共鳴すれば、その組織の中でいい人がずっと働いてくれるのではないでしょうか。

永里:まったく同感です。企業では、トップが哲学をもってビジョンを出して引っ張っていきます。それに賛同するマネージャー層が、そのビジョンを従業員にもっていきます。ですので、研究もそのトップのビジョンに沿った研究になります。要するに、トップの哲学に沿って、リーダーがリーダーシップを発揮するということが非常に重要です。組織の一人ひとり、ベクトルが全部違っていたら、これはもう組織ではありません。

参加者I:大学の現状というのは、各研究者に任せられていて、ベクトルとしては、かなり発散しているような気がします。

高尾:羊飼いだと思ってください。羊はあちこちで見ているけど、知らない間に犬に追い立てられて、ある方向に行くわけです。ですので、その集団のなかのベクトルはばらばらでもよいのです。だから、群速度を一定の方向に向けることが大事なんです。それは、リーダーシップだと思います。それで合わなければ、出ていけばいいのです。そうしないと組織は成り立ちません。同じ大阪大学という看板の下で生活するのであれば、そこは守らねばなりません。

永里:組織論からいきますと、組織がばらばらで、不満分子がいたらいけません。これと多様性とは違います。要するに、その組織に不満分子を抱えていれば、必ず瓦解するので、そういう人は組織にいてもらっては都合が悪いわけです。それと、多様性、研究の自由とは、また別の話です。

池田:他大学に移られた方を見ていて、「この人、ぜひ、大阪大学にいてほしかった」と思う人は何人もいます。ところが、結局その人たちが出ていった理由の一つは、みんなではありませんが、大阪大学で自分を必要とされているのだろうか、というふうに感じている部分があるわけです。その意味では、そのような期待をトップや部局がちゃんと見せていかなければならないというようには感じています。

ページ担当者:経営企画オフィス 北室