第6回学術政策セミナー

講演録公開IRの深化とIRとの共創

開催日時

- 第6回学術政策セミナー

- 2017年2月23日 14:00-16:00

- 大阪大学最先端医療イノベーションセンター棟3F 演習室1,2

開催概要

第6回学術政策セミナー(平成29年2月実施)は、「IRの深化とIRとの共創」というテーマで開催しました。近年、日本の大学において、IR(Institutional Research)が活発に行われるようになりました。このIRは「己を知ること」とも解釈でき、現状を正しく理解した上で、大学の経営戦略に関する立案、実行、検証をするために不可欠です。一方民間企業には別のIRすなわちInvestor Relationsがあります。これからの大学経営においては両方のIRが重要になってきます。今回のセミナーでは、それぞれのIRに造詣の深いお二人の先生をお招きし、お話しいただきました。その後、参加者一人ひとりが理解を深める場として、全体討論を行いました。

はじめに

髙野誠:大阪大学経営企画オフィス シニア・リサーチ・マネージャー/特任教授

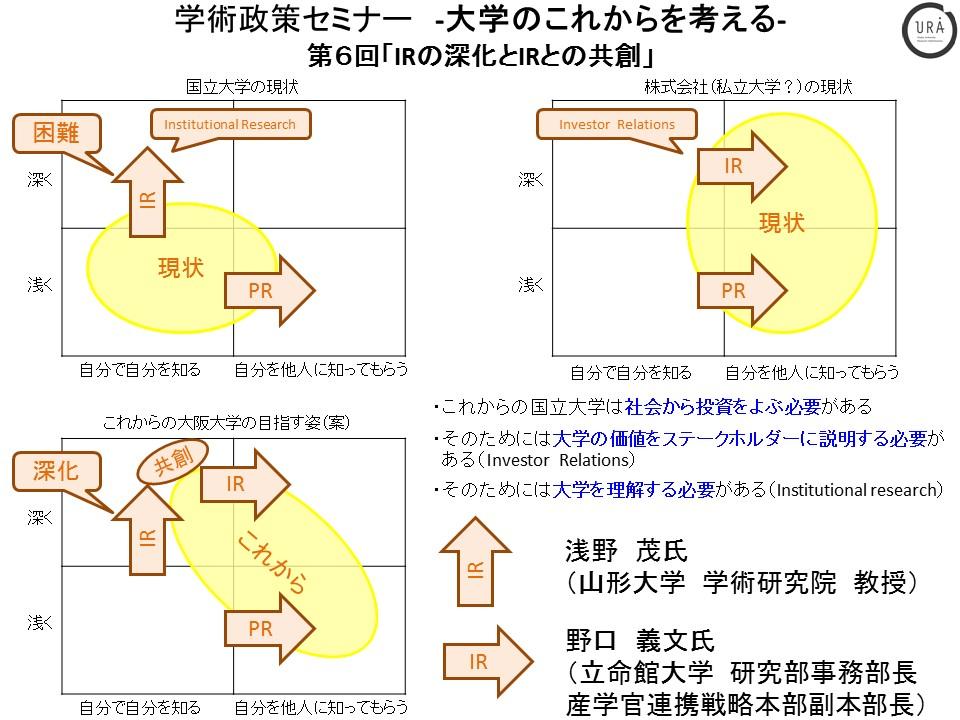

本日のテーマは「IRの深化とIRとの共創」です。ここに同じような図が3つありますが、横軸方向は「自分で自分を知る」ということと、「自分を他人に知ってもらう」ということを、縦軸は「浅く知る」と「深く知る」というようにその深さを示しています。(図1)

図の右上の部分を株式会社に例えて説明します。世の中の会社が、自分たちのことを広く浅く知ってもらうために行う活動としてPR(Public Relations)があります。そして自分たちのことを投資家に深く知ってもらうこととしてInvestor Relationsがあります。このIRで株主、投資家に対して、自分はこんな業績を上げますよというコミットをします。一方、国立大学の現状について書いたのが図の左上です。自分自身を深く知るためにIR、(Institutional Research)という取組みをしています。同時に、もちろんPRも行っています。

今後国立大学にはますます経営力が求められます。そう考えると国立大学に求められるIRは図の左下のようになるのではないでしょうか。これからの国立大学は、もっと社会から投資を呼ぶ必要があります。そのためには、もっと大学の価値をステークホルダーに理解してもらうことが重要です。すなわち、国立大学も横方向のIR(Investor Relations)に取組まないといけません。その前提として、この縦方向のIR(Institutional Research)が必要だと考えました。本日の学術政策セミナーでは、まず後者のIRに関する第一人者である山形大学の浅野先生に最新の動向をお話しいただきます。そして、私立大学でPRや前者のIRに関連した活動を通して大学の発展に尽力されておられる立命館大学の野口様よりその実態についてお話しいただきます。

講演1「日米におけるIRの最新動向 ~現状と期待される役割~」

浅野茂氏

山形大学学術研究院 教授プロフィール:

平成18年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。平成18年4月、神戸大学企画評価に採用。大学機関別認証評価、国立大学法人評価等の第三者評価に関連する業務に加え、神戸大学情報データベース(KUID)の管理運用等を担当。

平成25年10月、独立行政法人大学評価・学位授与機構研究開発部に着任し、国立大学法人評価の枠組みの検討や質保証に係る調査研究等に従事。

平成27年4月から現職。専門は組織論、現在は大学評価及び大学における意思決定支援機能としてのIR(Institutional Research)に関する研究を推進するほか、大学評価コンソーシアム副代表幹事(企画担当)、文部科学省科学技術・学術政策研究所客員研究官等の活動を通じて、日本の大学における大学評価及びIR業務の高度化、データベースの構築等に関する提言を行っている。

講演のねらい

特にここ数年、IRへの関心が非常に高まっています。大学では、経営を強化する、あるいは教育の質保証を担っていく、あるいは教学マネジメントを確立していくといった部分で、学内外からIRに対する非常に強い関心が寄せられています。こういった現状を踏まえ、日米両国のIRについてさまざまな研究や訪問調査等を行ってきました。本日のテーマ「IRの深化とIRとの共創」で、IRがどんな形でそこに関わっていけるのかについてお話しさせていただきます。

Institutional Research (IR)とは?

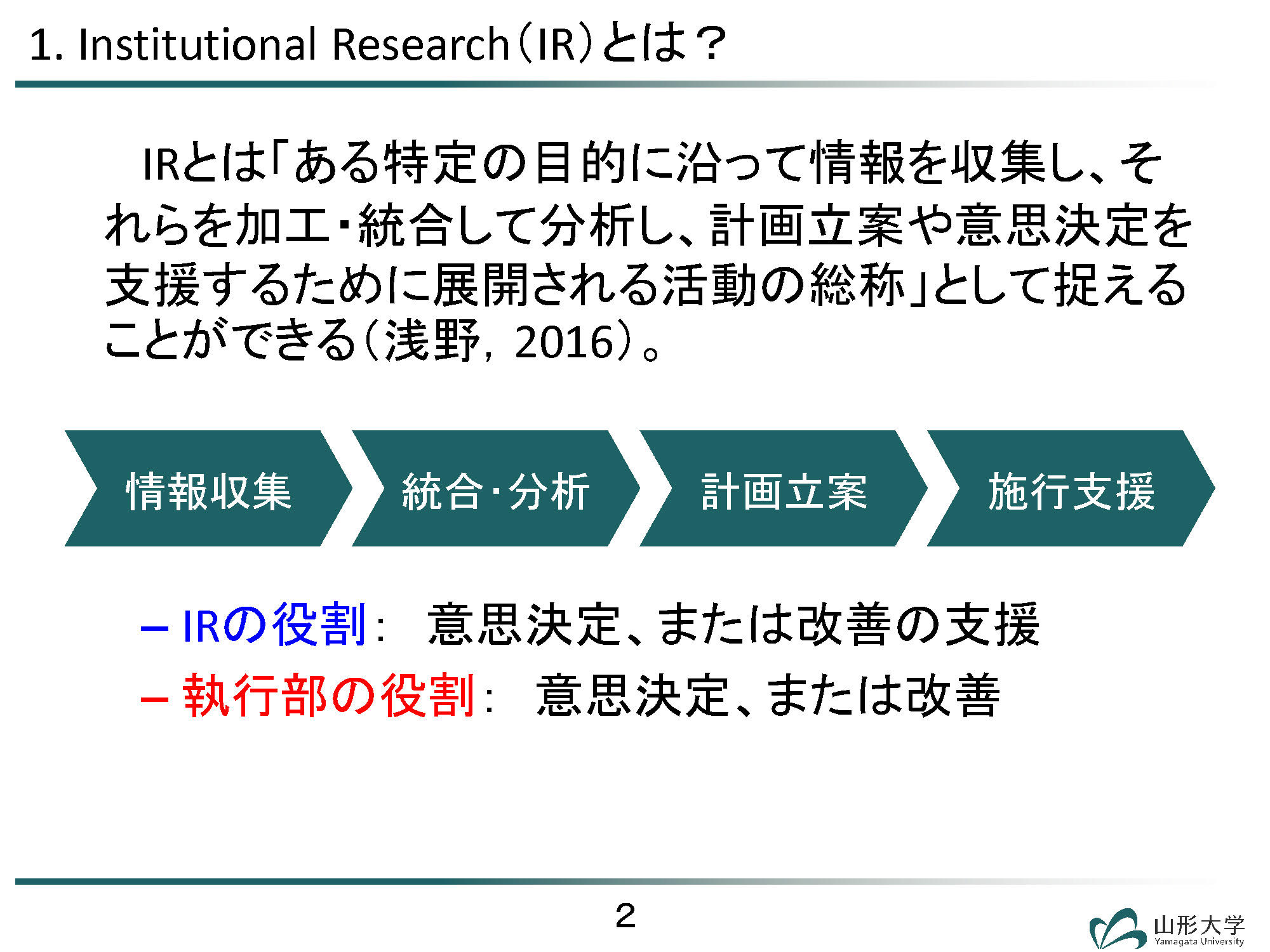

私はIRを、ある特定の目的に沿って情報を収集し、それを加工・統合して分析し、その分析した結果を用いて、大学内で意思決定を支援するために展開されるさまざまな活動の総称だと捉えております。私の場合、本務を通じて計画立案に携わっておりますが、この業務を通じて改善支援も実施しています(図1)。その際、集めた情報を目的に沿って統合・分析し、改善計画などを立てる際のエビデンスにします。実行したあとは、その効果が上がっているかどうかを見ていくという部分で支援を行うこともあります。

IRの役割については、一般的にIRが関わるのは意思決定までか、それとも改善までするのかという話がありますが、ここは明確に分ける必要があると思っています。IRの役割は、基本的には、意思決定または改善の「支援」であり、それに対して、実際の意思決定や改善を進めるのは大学の執行部であったり、教育研究を担っていらっしゃる先生方であったり、日常の業務を担っていらっしゃる職員の方です。したがって、IRは意思決定や改善を実行するのではなく、そのお手伝いをするのが主たる役割だろうと考えます。

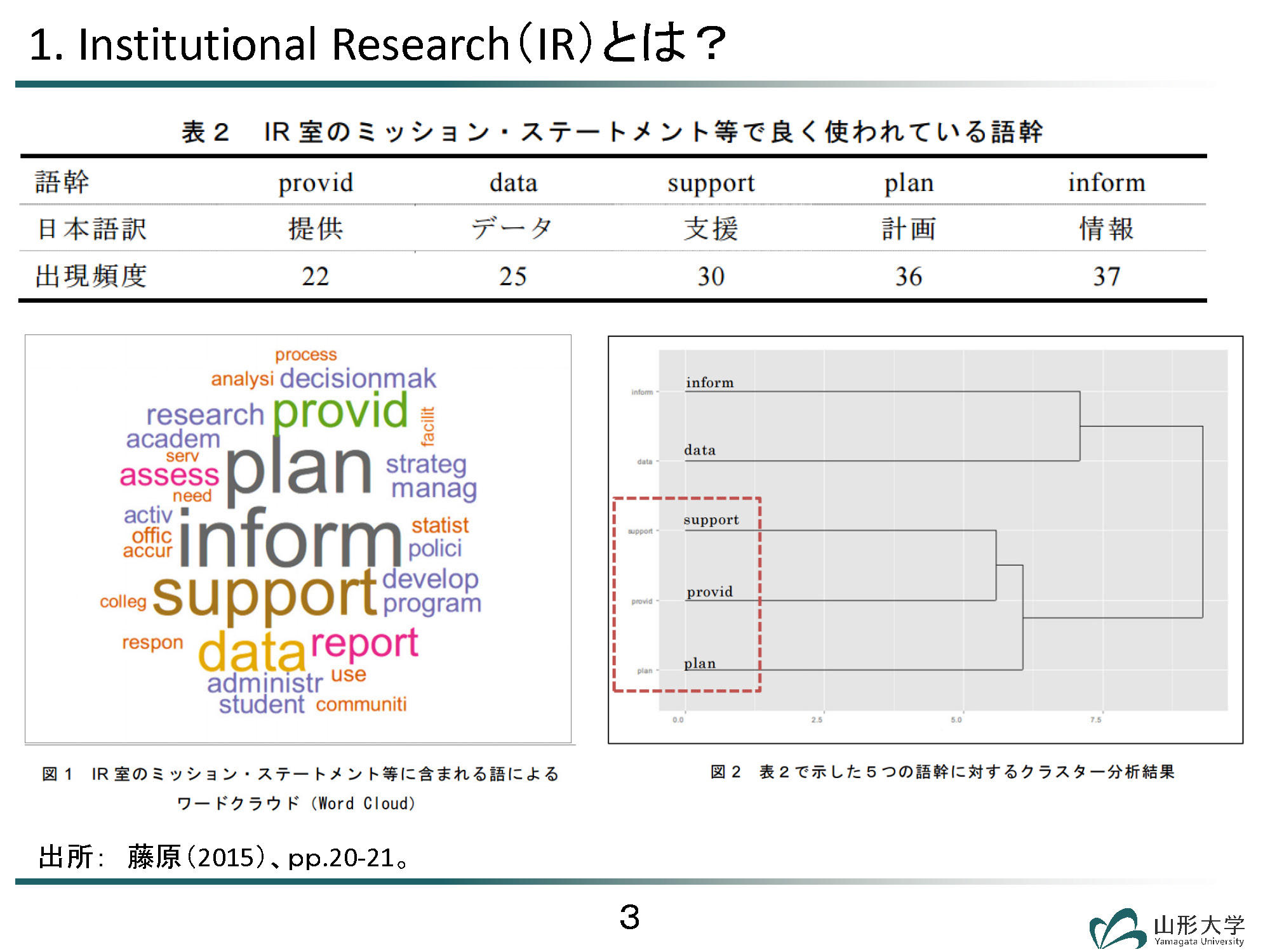

図2はアメリカのおよそ30大学のIR室のミッション・ステートメントについて分析したものです。これらの室で使われている用語で、最も使用頻度が高いのが「情報」です。そして「計画」「支援」と続きます。このワードクラウドでもplan、inform、supportの3つが際立って示されているということがご理解いただけるかと思います。同じように、ここで右側の相関を見ていきますと、support、provide、planの3つがつながっています。つまり、アメリカのIR室でも情報を用いて、計画策定や意思決定の支援が展開されているということがわかります。

では、研究面において、IRはどのように捉えられていたのでしょうか。1999年にTerenzini氏が著した論文では、「『IRとは何か』について、一概には答えられない古典的な問題である」と書かれています。すなわち明確な定義がないということです。なぜかといいますと、大学の業務内容は、大学部署の構成や、大学の属性によって異なります。その一方で、IRはデータ収集から戦略策定まで非常に幅広いドメインを持っています。そういった観点から、ある一側面に焦点を当てて定義することができないということです。また、IR活動そのものが発展を続けているため、ある時点を切りとって「IRはこれだ」ということは困難であるという研究者もいます。

こういった前提の元、IRの定義に関して、最も広く受け入れられている文献が2つあります。Fincher氏と、Saupe氏の定義です。それぞれ、1978年と1981年に書かれた文献ですので、アメリカのIRは、もう50~60年の歴史を持っているということですね。したがって、アメリカの高等教育機関も50~60年かけて現在のIRを確立しているということになります。

1つ目のFincher氏の定義ではIRを「organizational intelligence」と捉えています。訳すと「収集したデータを分析し情報に変換する組織的な知性」という意味です。ここでいう組織的な知性については、先ほど出てきましたTerenzini氏の文献が参考になります。Terenzini氏が提示した組織的な知性とは、3つの要素から構成されています。

- Technical/Analytical Intelligence

→調査設計や統計手法等、調査・分析に要する専門的・分析的な知性 - Issue Intelligence

→組織内の課題、意思決定における重要度等の理解に要する知性 - Contextual Intelligence

→高等教育政策全般、組織の歴史や文化等の文脈理解に要する知性

ともすると、日本の文献ではこれらがピラミッド型で示されることも多く、テクニカルが一番下にあって、イシューがその上にあって、最上位にコンテクスチュアルがあるという形で整理されるケースがありますが、Terenzini氏の論文をよく読んでいくと、一人のIR担当者にこの全ての知識を求めているというわけではありません。ですから、これらの能力を一人の人が持っているに越したことはないのですが、そういうケースは稀にしかありませんので、IRは組織的に運営していくということが重要になってきます。こういったことを踏まえながら、それぞれの知性を有するスタッフを配置して、組織としてIRを推進できる体制を組むというところもポイントになるでしょう

2つ目の定義は、Saupe氏が定義されたもので、まさしくInstitutional Research as "decision support"、つまり「意思決定を支援する上で必要な情報を提供するために行う調査・研究」です。そしてこの調査・研究は、具体的に下記の6つからなると示しています。

- 計画策定の場における特定の問いに応える「応用研究」

- 教育プログラムや組織の自己点検に必要な情報を集める「評価」

- 大学の総括的な情報を扱う「基礎研究」

- 懸念が生じるような状況を見分ける「問題発見」

- 特定の相手と協働しながら研究を進める「アクション・リサーチ」

- 学内の諸方策の分析を行う「政策分析」

IRは、これらの調査・研究を推進し、その結果を意思決定や改善支援につなげていくという位置づけがなされています。

米国におけるIRの現状

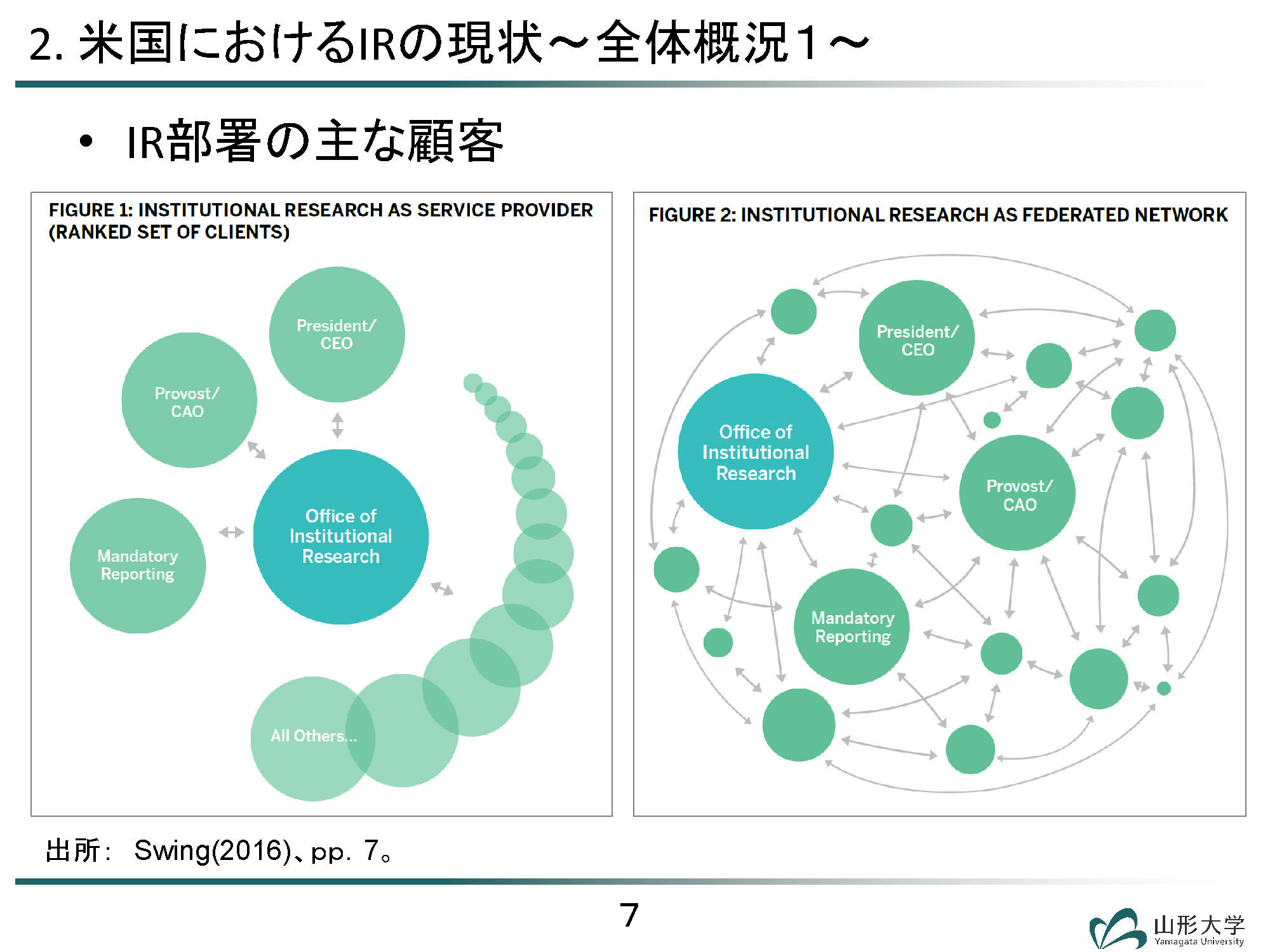

IRの定義に続いて、昨今のアメリカにおけるIRの実態を知るうえで参考になる図を紹介いたします。お示ししております図3は、アメリカのIR担当者5000人弱が所属する団体である米国IR協会(Association for Institutional Research、通称「AIR」)が実施した調査の結果の一部です。図の左側は、IR部署の主な顧客を示しています。IR部署の主な顧客として、学長やプロボスト(アメリカのIRにおいては、このプロボストという存在がキーパーソン)に加え、Mandatory Reportingがあります。これは、日本の認証評価のように、大学が果たさなければならない説明責任のために作成して提出する報告書に相当します。それから図の下にあるAll Othersという部分では、学部、あるいは学生、教員といったところもつながってくると思います。図の右側は視点を少し変えたものですが、IR部署とPresident/CEO、Provost/CAOが連携し、Mandatory Reportingに対応していることを示しています。

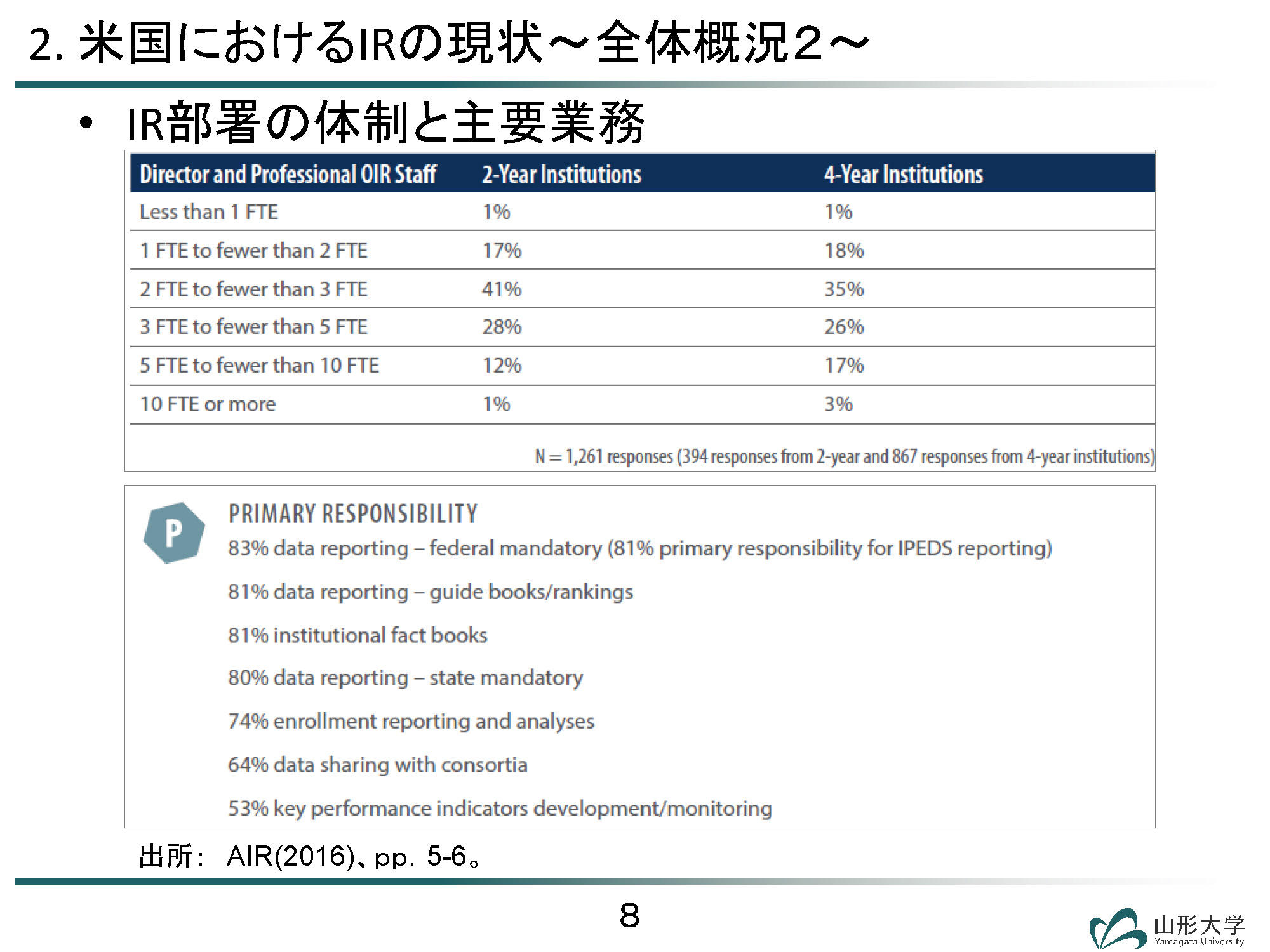

次に、IR部署の構成員と主な業務について紹介します。図4からわかるように、四年制大学、二年制大学で少し差はありますが、多くの大学では約2~3名のスタッフでIR部署が構成されています。では、実際にIR部署はどういった業務を担っているのか、下段の表で見てみましょう。まず、federal mandatoryがあり、説明責任が強く求められていることに対応しています。約83%のIR部署は、この部分に対する直接の責任を負っています。これは、国から求められている基本的なデータを提出するという業務も含まれますので、最も多くの大学が該当します。次に出てくるdata reportingは、外部から要請されるガイドブックやランキング作成のための対応です。その次が、機関内でのファクトブック作成のための対応です。ファクトブックに関しては、日本でも少しずつ作成されるようになってきました。次に来るのが州政府への報告になります。その次に多いのが、enrollment reporting and analysesで、これはいわゆる学生の在席状況に関する分析と報告業務です。その際、入学から卒業までのデータを分析しています。そして、次の64%はdata sharing with consortiaといいまして、国から求められているデータ以外に、アメリカの大学間で任意にさまざまなデータを交換していますが、その対応に当たります。

日本におけるIRの現状

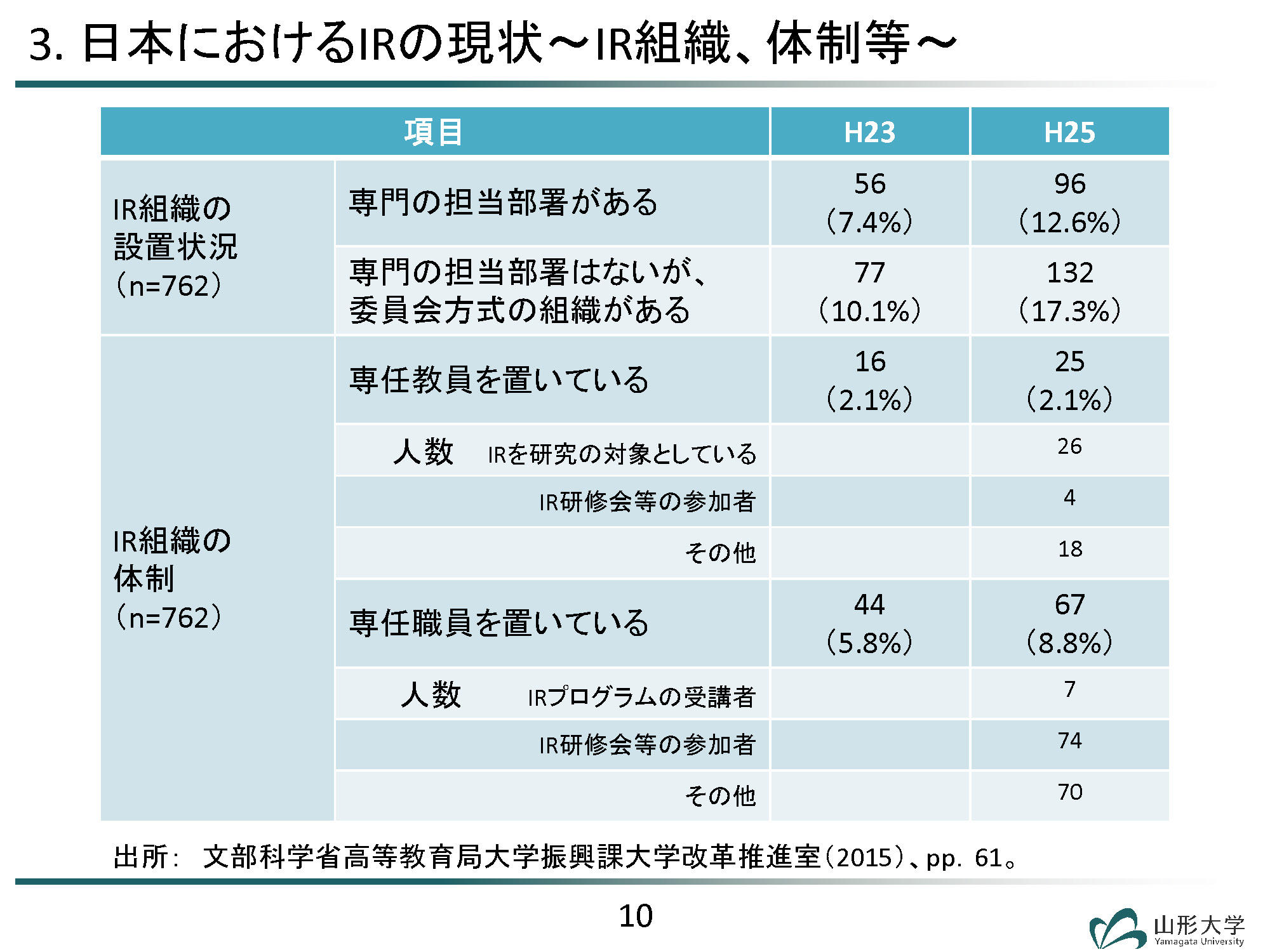

以上、アメリカにおける昨今のIRの状況を概観してきましたが、これから日本に視点を移したいと思います。文部科学省の大学改革推進室が定点観測している調査があります(図5)。まずIRの組織の設置状況については、平成23年と平成25年を比較すると若干伸びてきていることがわかります。体制については、専任教員を置いている大学が16大学から25大学に増えています。

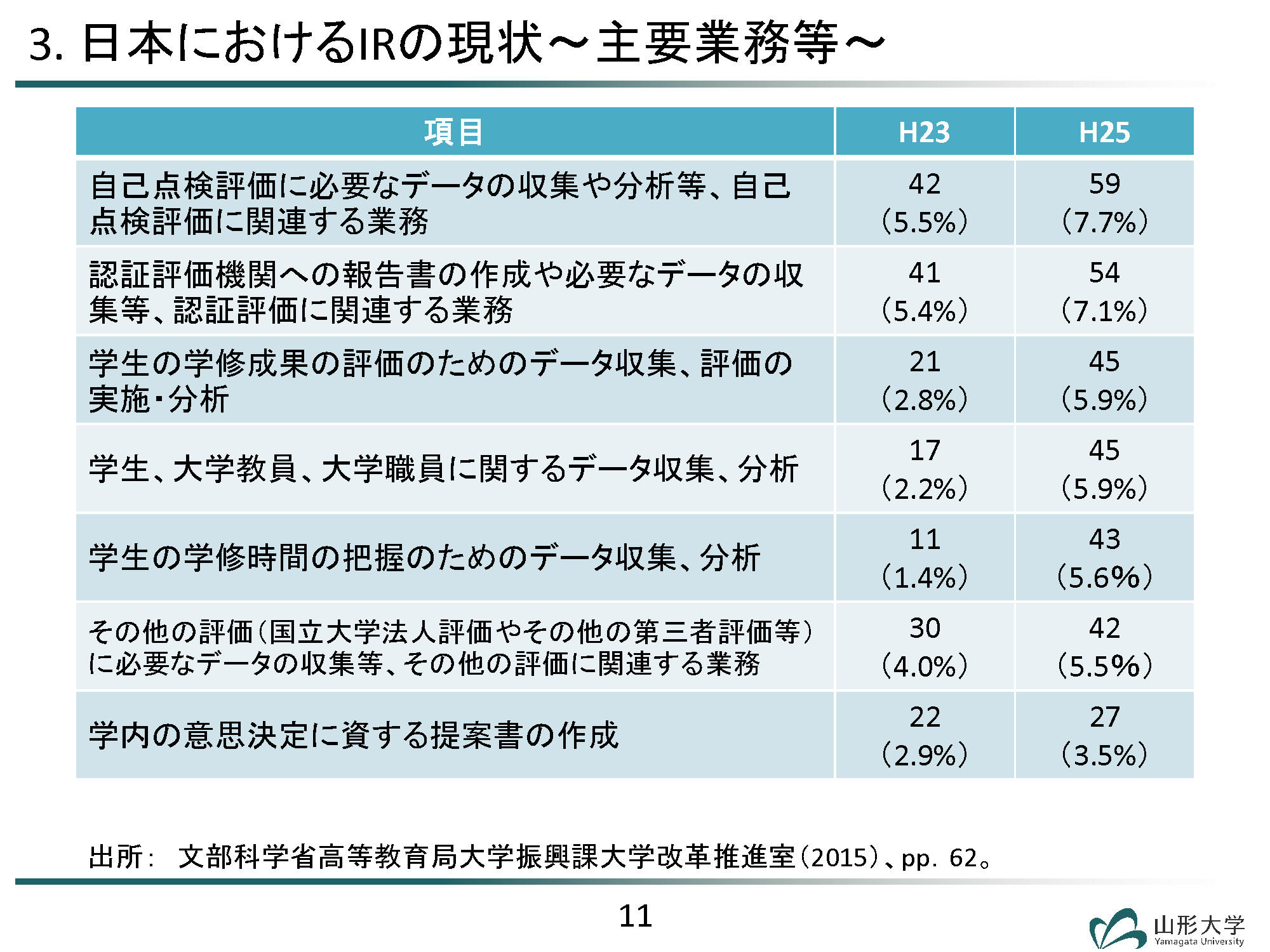

設置されたIRオフィスがどういった業務を担っているのか平成25年度をベースに多い順から並べています(図6)。この表から見て取れるように、基本的には自己点検評価、認証評価で、これはおそらくアメリカと大して変わらないでしょう。残念なのは、学内の意思決定に資する提案書の作成に関しては、まだまだ多くの大学では実践されていないということです。

また、大学評価コンソーシアムというところで『大学評価とIR』という情報誌を掲載しております。無料で見ていただけますので、ご興味があればご覧ください。そこに出されている論文によると、最近日本の大学で進んできていると思われるのはファクトブックです。ファクトブックは、5年、10年といった経年データを入れて、他の大学との比較をしながら自分たちの状況を示していくものです。また、IRオフィスの立ち上げ、運用ルールの策定支援、データベースの設計、構築、運用等の支援も日本のIRの業務になります。最近ですとBI(Business Intelligence)、つまり集めたデータをどのように可視化していくのかといった議論も、IRの業務として少しずつされるようになってきています。

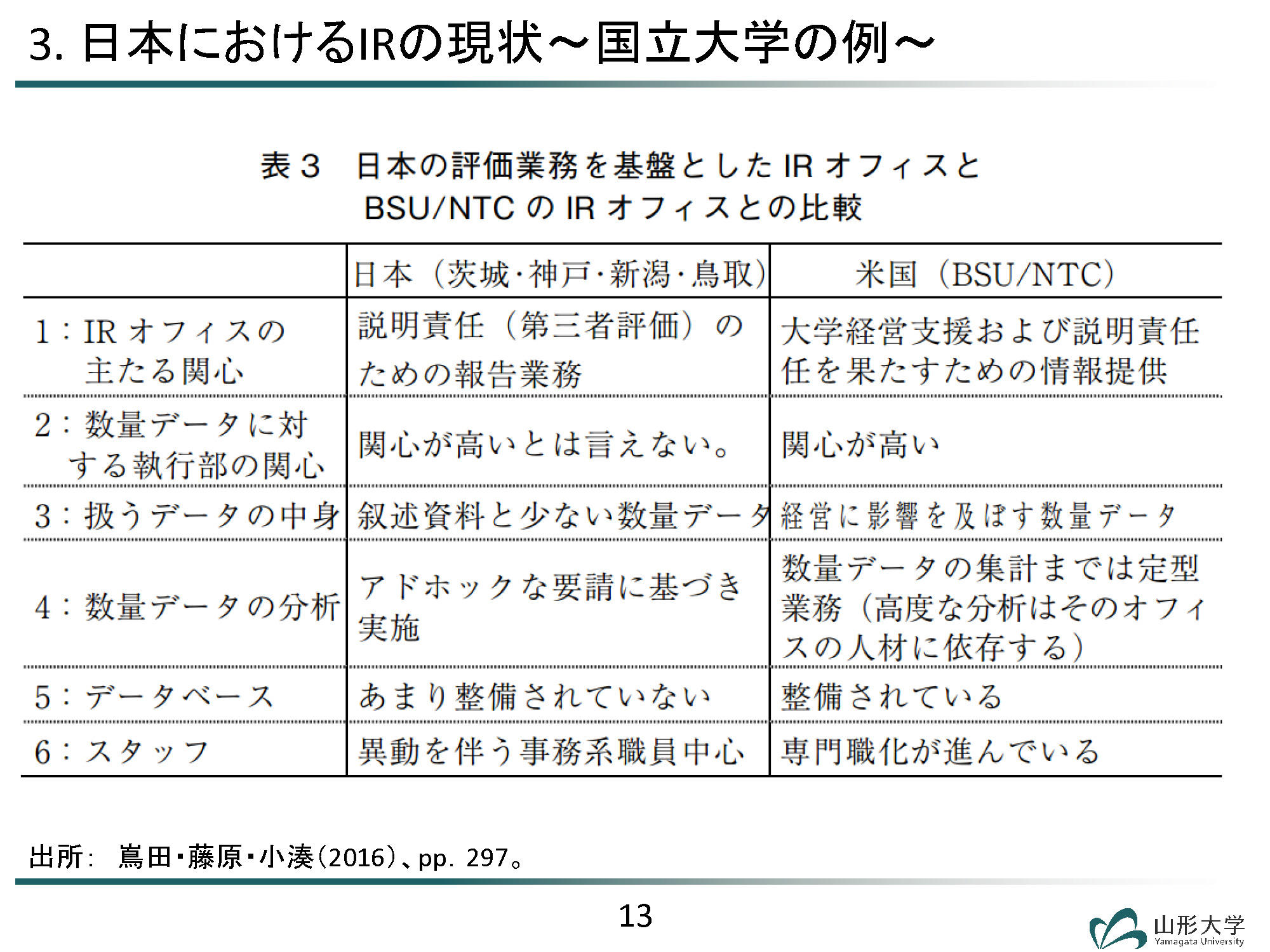

日米を比較した資料を紹介させていただきます(図7)。まず、IRオフィスの主たる関心は、日本の場合はやはり説明責任、いわゆる評価対応が強いのに対して、アメリカは説明責任に加えて、大学の経営支援への関心が強くなっています。一方で、数量データに対する執行部の関心は、日本ではあまり関心が高いとはいえない状況にあるのに対して、アメリカでは関心が高いといえます。アメリカの執行部は何かをするときには常にデータを要求してきます。また、扱うデータの中身も、日本ではどちらかというと定性的なデータが多いわけですが、アメリカでは経営に影響を及ぼすような数量的なデータが多いといわれています。その数量データをどのように分析するかというと、日本がどちらかというと、要請に応じてその都度やっているのに対して、アメリカは、ある程度ルーティン化されています。そのために必要なデータベースが、アメリカでは整備されているのに対して、日本ではあまり整備されていません。

スタッフに関しては、先ほど図5で示した文部科学省の調査にもありましたように、職員の方が担っているケースが多いと思います。皆さんもご存じのように、国立大学の場合、事務系の職員の方々はだいたい3年に1回ローテーションで異動がありますので、なかなかアメリカのようには専門化が進んでいない状況です。

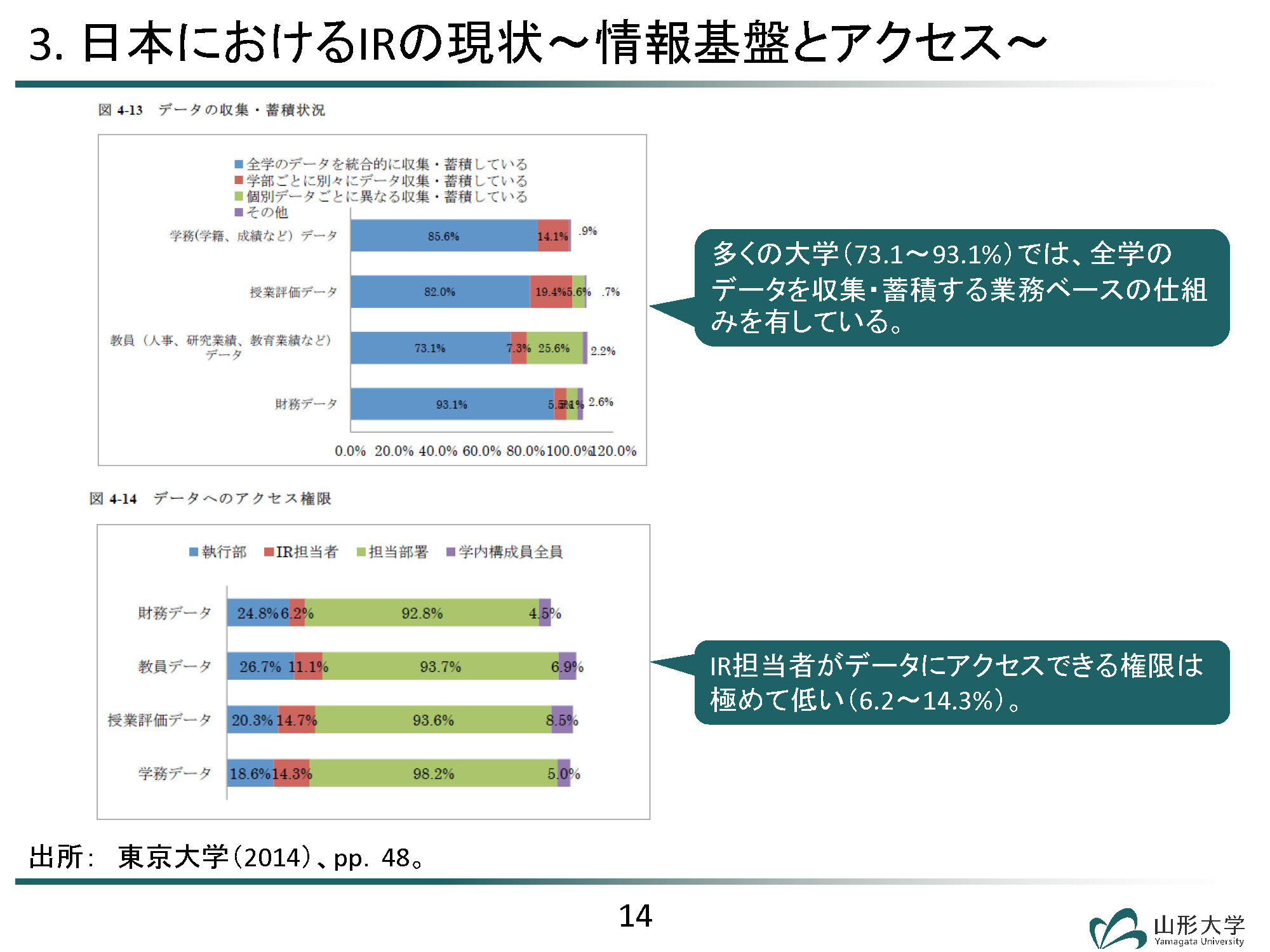

図8をご覧ください。データを収集・蓄積するデータベースそのものは、例えば財務、人事といった個々の業務のデータを蓄積する基盤自体はある程度整っているのがわかります。一方、IR担当者がこのデータにアクセスできる権限があるかというと、極めて低い割合です。つまり現在の日本の大学においては、ある程度の基盤はあるものの、実際の分析に使えるようなデータには、IR担当者がアクセスできないという課題が浮き彫りになっています。

日本におけるIRの深化に向けて

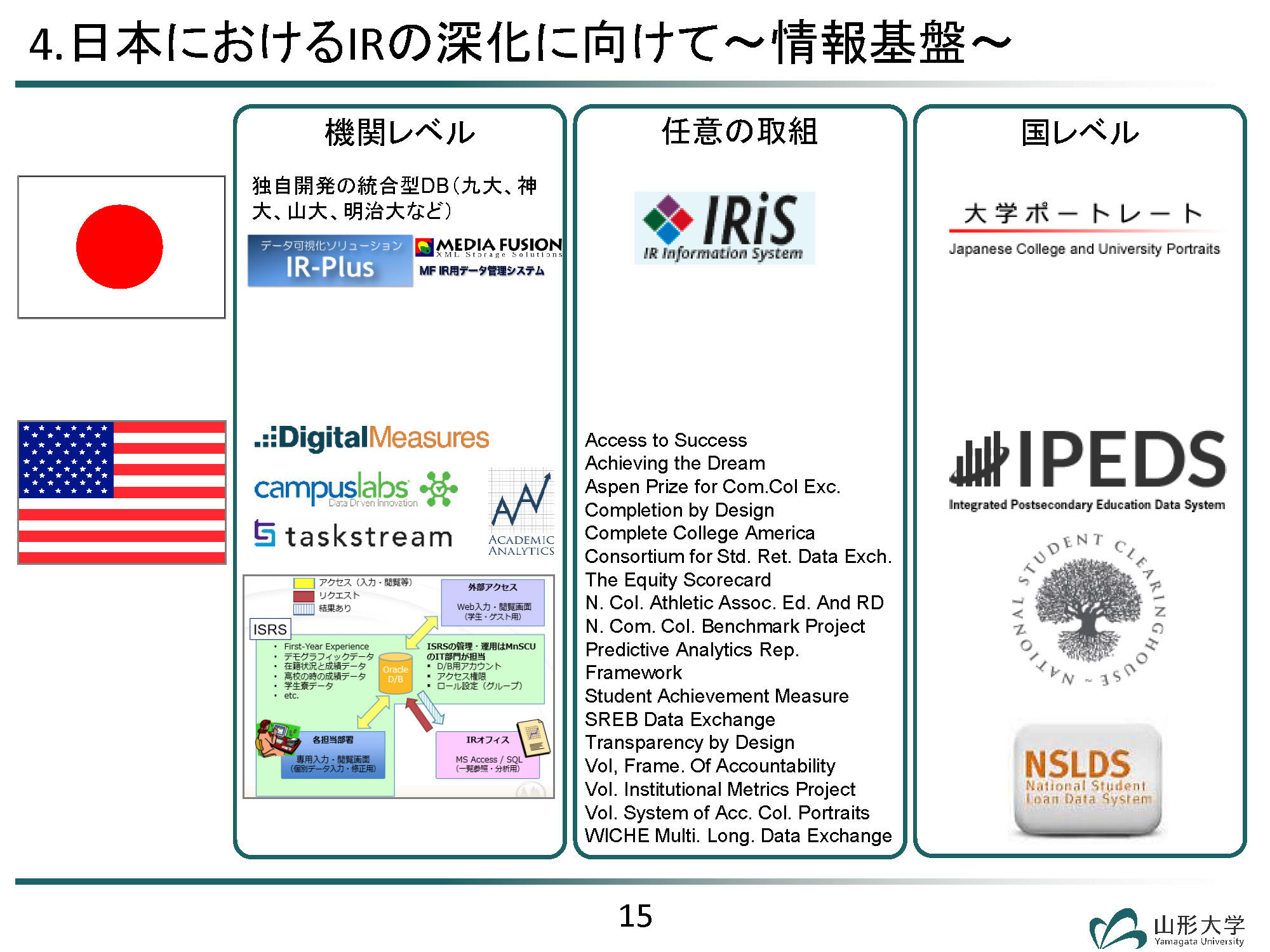

もう一つ、情報基盤に関して日米での比較をしたいと思います(図9)。機関レベルで見ていきますと、例えば、九州大学や、私の前任校の神戸大学、今おります山形大学、また明治大学などでは、独自にIRデータベースの構築に着手しており、民間企業もここに示したサービスを提供しています。任意の取り組みでは、日本を代表する取り組みのひとつとして、山田礼子先生を中心とする大学IRコンソーシアムのIRiS(アイリス)というIRのための情報システムがあります。国レベルで見ていくと、日本では大学ポートレートがあり、ある程度整ってきていると思います。

では、アメリカの場合はどうなのでしょうか。機関レベルについては、民間では、この図に書ききれないほどたくさんの企業が情報を提供しています。先ほど少し言及しました、米国IR協会(AIR)が開催する学会に行きますと、非常に大きな会場に、おそらく200~300社の業者の方々が一堂に会して、提供するサービスを展示しているわけです。こういったサービスは、日本ではまだまだ限られているのではないかと考えます。

また、アメリカの中でも特に、州レベルでのデータベースの構築が進んでいるのがミネソタ州です。ミネソタ州立大学機構(MnSCU)が運用するISRS (Integrated Statewide (Student) Record System)というデータベースは、日本で言うところの人事、財務、教務データなどの共通基幹システムであり、州立の4年制大学(7機関)、2年制大学(21機関)と技術短期大学(34機関)に使用が義務付けされています。そこにすべてのデータが入力されており、すべてのデータが統合的に運用されているという特徴を有しています。

次に、任意の取り組みについてです。アメリカでは、こちらも書ききれないほど多くの任意のコンソーシアムがあります。例えば、日本で言う放送大学のようなものが連合でデータを交換するとか、二年制のコミュニティー・カレッジのある特定の地域、領域のコンソーシアムにおいて行われるなど、非常に多くのデータ交換の取組が推進されています。

それでは国レベルの場合はどうでしょうか。IPEDS(Integrated Postsecondary Education Data System;全米教育統計局の中等後教育総合データベース)というデータベースがあります。日本の大学ポートレートはこれを参考にしてつくられていますが、機能的には格段の差があります。ご存じのように、大学ポートレートでは個別の大学の情報は参照できますが、比較はできません。IPEDSは全大学の比較をすることができます。

また、よく使われるものに、National Student Clearinghouseというサービスがあります。これは、Social Security Number、日本で言うところのマイナンバーをキーに、学生がどれぐらいのローンを抱えているのかを記録したデータベースです。主に、大学間の移動や州をまたいで転学した際、学生の債務状況を把握したり、学生の移動情報を追跡したりすることができます。こういったことからも、現状では情報基盤において日米間でかなりの差があるのです。

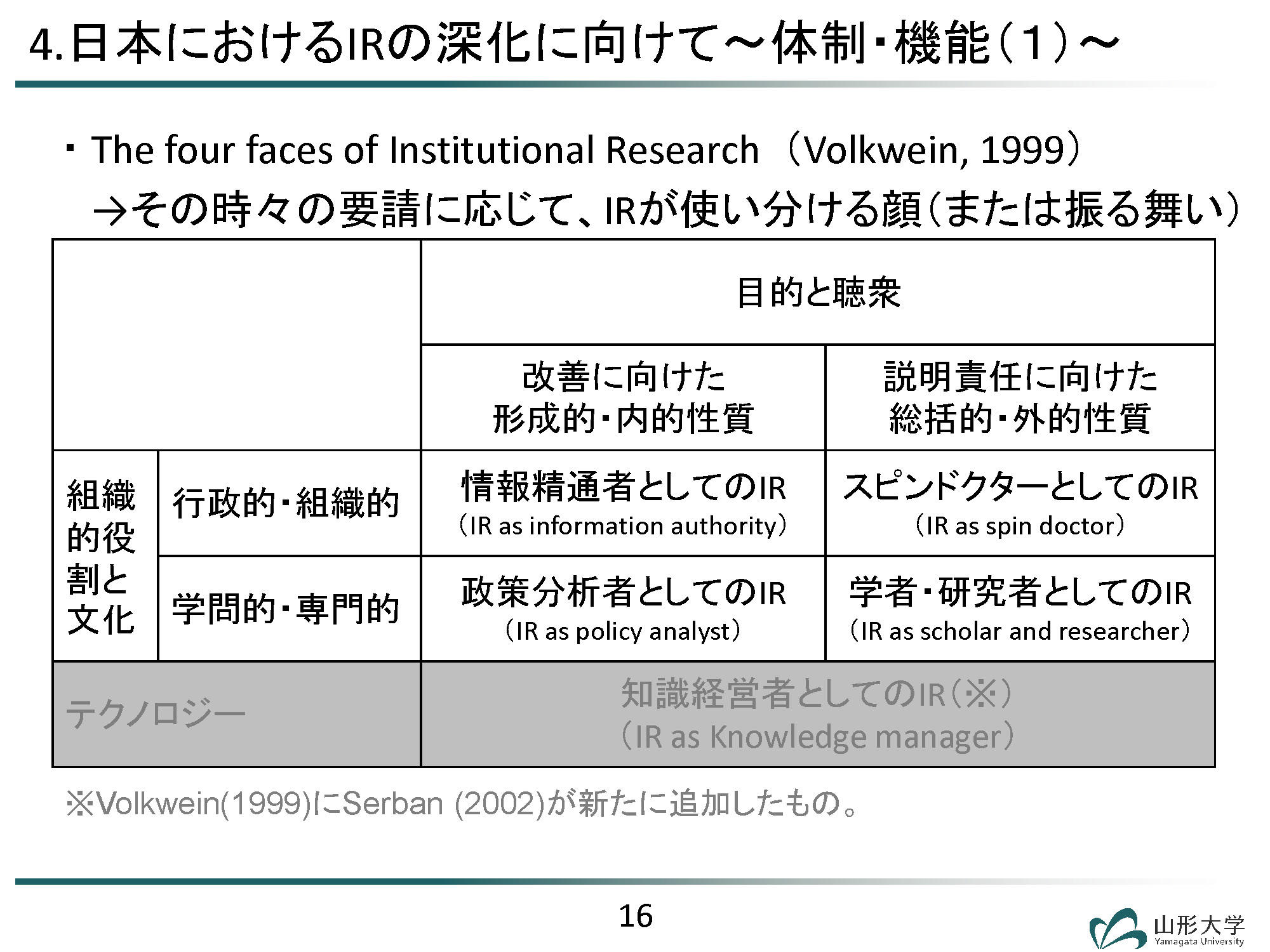

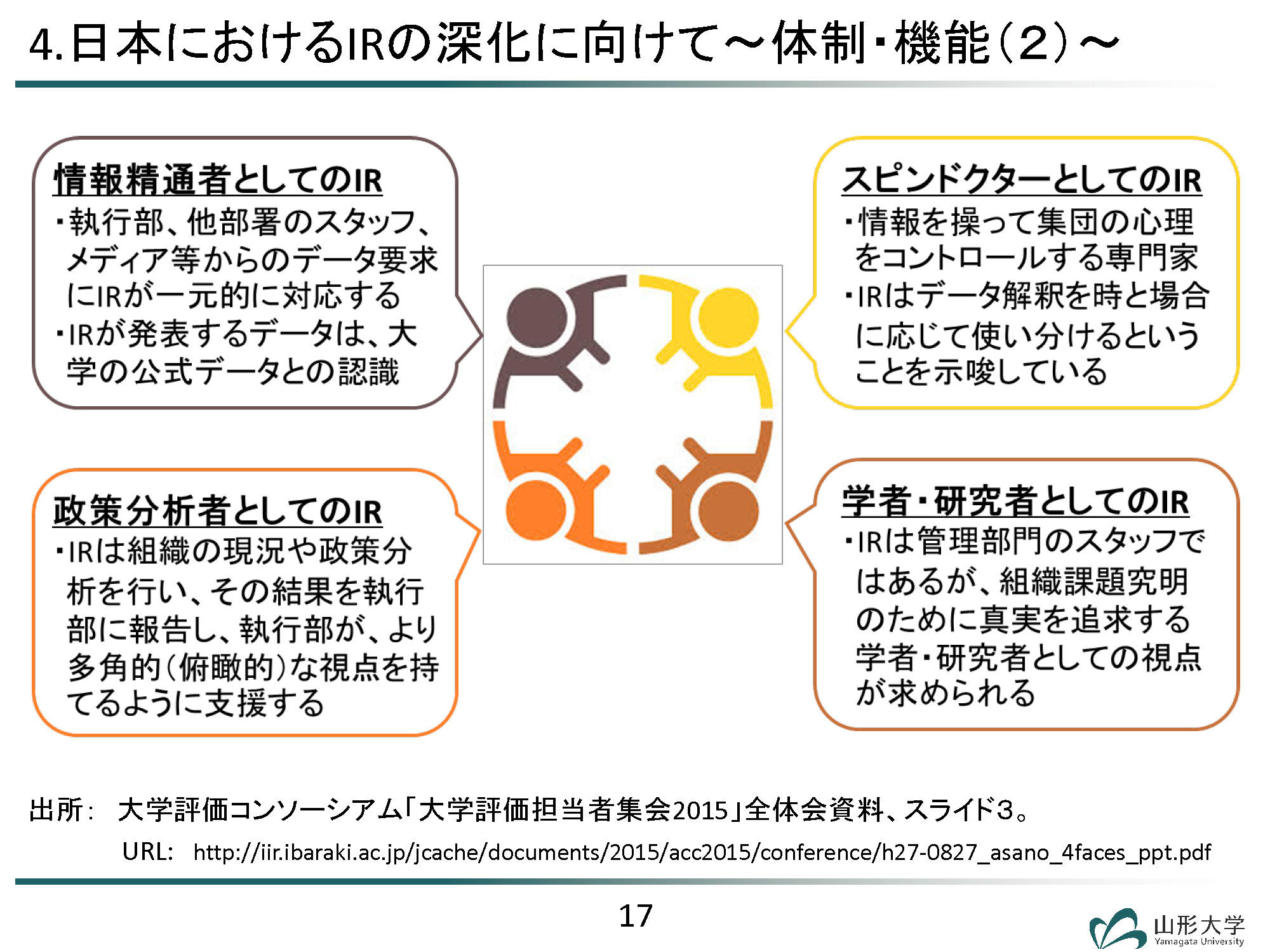

今後、日本においてIRを進めていく上で、参考になるのがVolkwein氏の「IRの4つの顔(または立ち振る舞い)」です。IRは時々の要請に応じて4つの顔を使い分けるべきだと述べています(図10)。この表にあるように、組織的役割と文化、目的と聴衆でクロスすると、4つの顔が出てきます。

これらの4つの顔の役割を表したものが図11です。また、日本の大学のIR関係者はどのような顔を持っているかを、2015年の大学評価担当者集会という、100名強の企画評価やIR担当者が一堂に会する場のワークショップで調査した結果を図12に示しました。

このワークショップの結果から、情報精通者としてのIRの部分については、皆さんが何らかの形で関わろうとされていますけれども、データがなかなか集まらない、活用しにくいという課題が見えてきたところです。

まとめ~IRの共創に向けて~

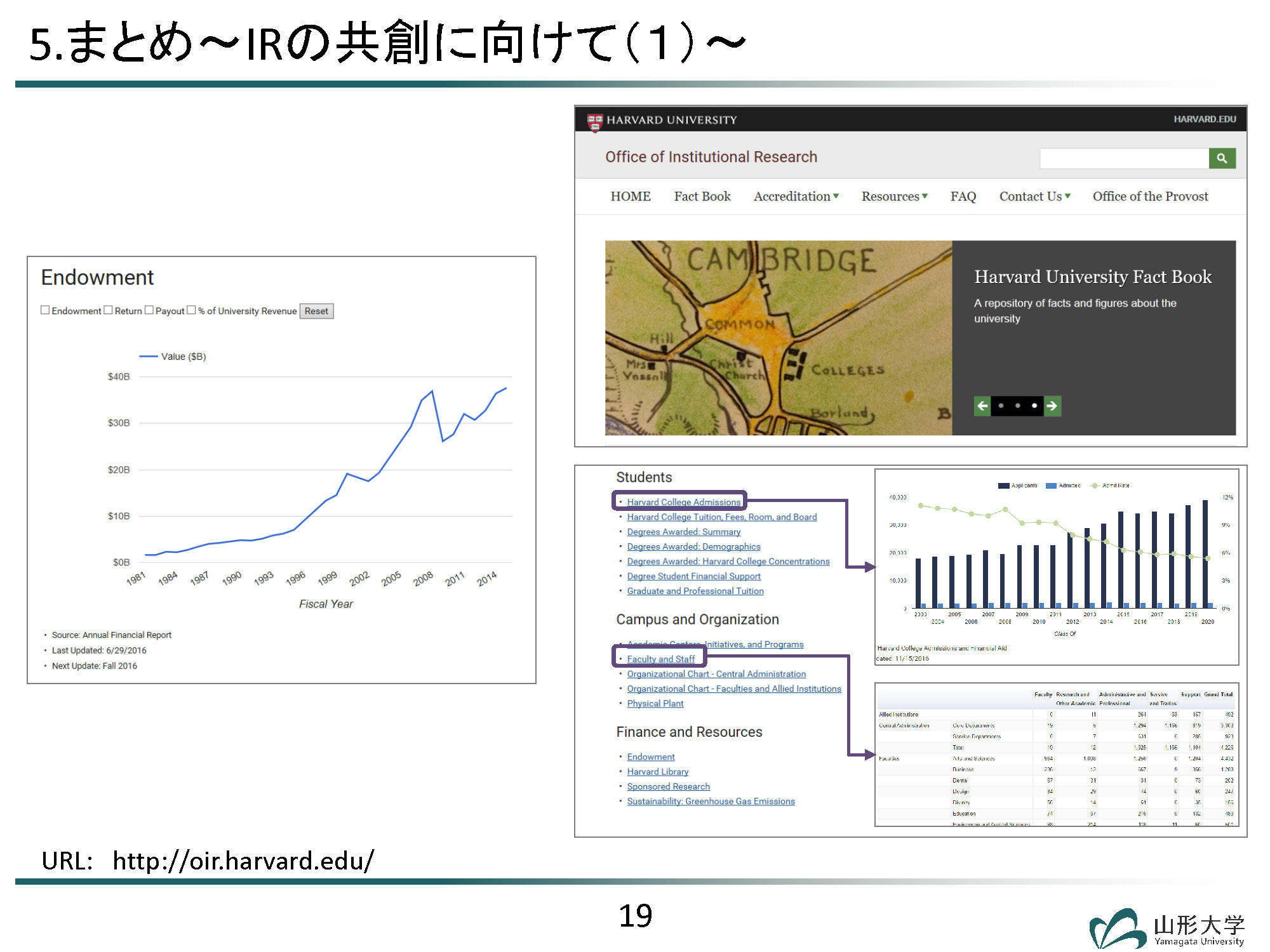

以上、ご紹介してまいりました日米のIRの状況を踏まえ、本日のテーマであるIRの共創について、まとめに入りたいと思います。まず、ハーバード大学が受け入れている寄付金の推移のグラフを見ていただきたいと思います(図13)。最近では、だいたい4,000億円を寄付金として受け入れているということが見て取れます。ここのURLの記載がありますように、情報発信しているのはIRオフィスです。ハーバードもIRオフィスを置いていて、こういった情報を提供しているのです。

図の右側は少し見づらくて恐縮ですが、これらは学生関係のデータ、キャンパスと組織などの情報の一覧です。例えば、学生に関しては志願者数と入学者数と倍率といった情報がグラフで、教員数はこのような表で示されています。

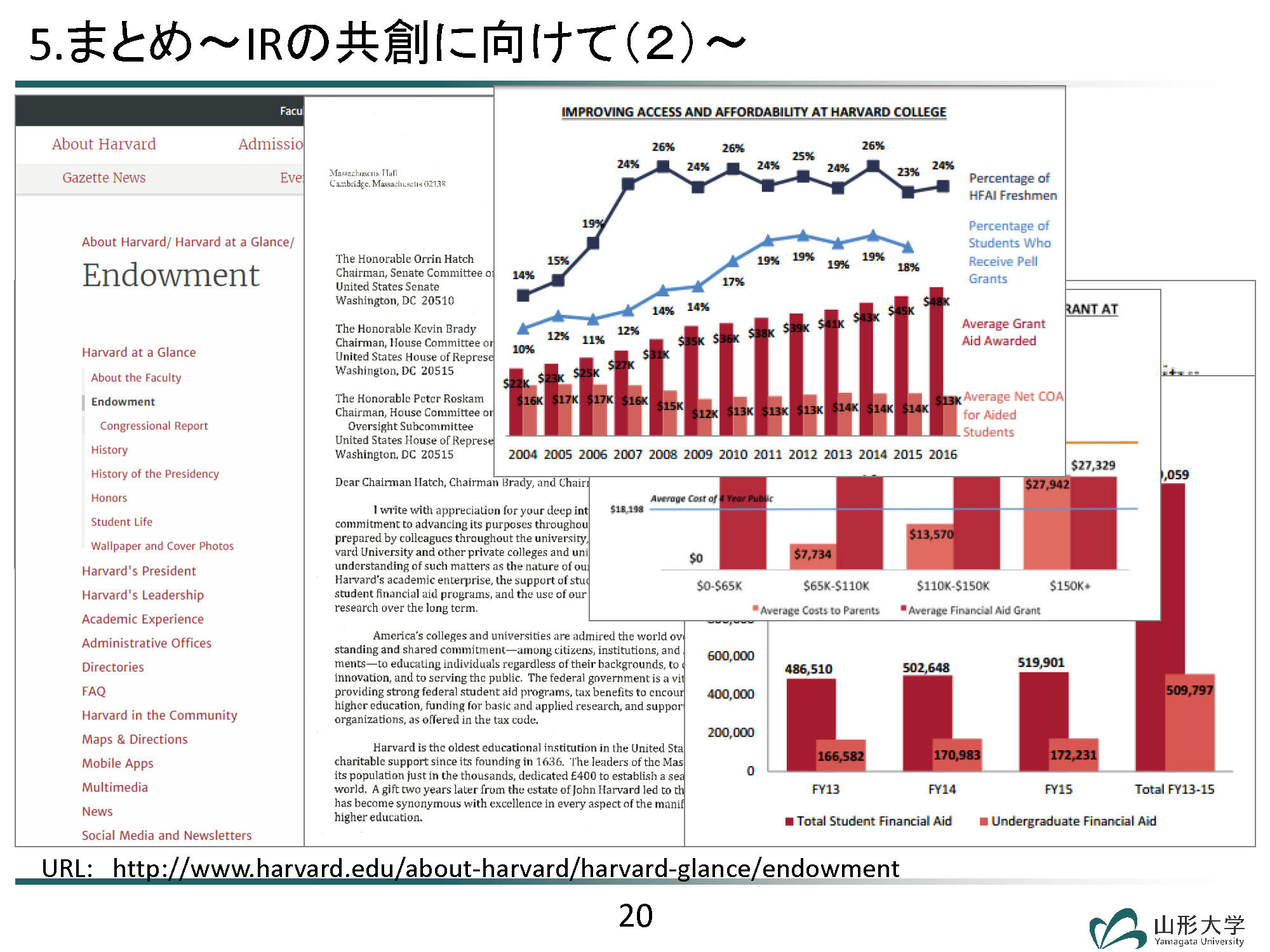

寄付金募集においてIRがどういう役割を担っているのかを見ていきたいと思います。これは ハーバード大学における寄付金のホームページからの引用です(図14)。このページにはCongressional Reportという、ハーバードの総長から州政府に対しての報告などが掲載されています。

アメリカの場合、Access and Affordabilityという考えがあり、マイノリティ学生や所得の低い学生も、均等に学習の機会を得るということを非常に重視しています。この報告の中には、寄付金を使って学生にどのような支援をしたのかを表すグラフがあります。支援のために使われた寄付金の用途についてのグラフや、年間の支援額、学生全体に占める支援の比率といったデータが出ています。また、この報告書を作成する際にもやはりIRオフィスが関わっているということが示されています。

最初に申し上げましたように、IRにとって、データが全ての出発点です。日本の大学では、「IR業務を始めようとしてもデータがない」という声をよく聞きます。そういったことを鑑み、情報が全ての出発点であるということについて、もう一度原点に立ち返って考える必要があると感じています。

データは、ただ集めただけでは意味がありませんので、意味ある情報に変換していく、目的に応じて体系化する、統合していくなどしなければなりません。これを継続的にやっていこうとすると、データベースが必要になってくるのですが、先ほどご紹介いたしましたように、まだまだそこに到達できていない大学が多いと思います。ただ、いきなりデータベースを構築するのは非常に難しいことです。大学が扱っているデータは多様ですから、データの収集や分析も簡単にはいきません。しかしながら、データベースがあれば全てうまくいくとも限らないのです。肝心なのは、学内にさまざま散在するデータが、どういった特性を持っているのかを理解していくということです。その上で、エクセルやアクセスでもいいのですが、簡単にクロス集計をしてみるとか、これまで単年度でしか見ていなかったようなデータを、ファクトブックのような形で5年、10年というスパンで変動を見てみるとか、できれば他の大学と比べてみるといったことを、まずは手動でやっていくところから始めることが重要だと思います。このようなプロセスを経て、大学の中で最もデータに精通している、いわゆる「情報精通者としてのIR」の顔を確立していくことが必要だと考えています。

また、冒頭にも申し上げましたが、IRに対して過度の期待が抱かれています。IRを実行すれば大学はよくなるのではないか、経営がよくなるのではないかといった期待を、おそらく日本の大学関係者の皆さんはどこかで持っておられると思います。ですが、IRの役割は課題を明らかにすることです。また、その課題はIRだけでは明らかにできません。大学には、データだけで判断することができない側面がたくさんあるからです。

例えば卒業率を例に挙げます。日本では到底考えられませんが、アメリカでは卒業率が30%という大学はそれほど珍しくありません。ですがその30%は、もしかしたらその大学にとって過去最高の30%かもしれませんし、過去最低かもしれません。このように、数字だけでは判断できない場合がたくさんあります。すなわち、IRはデータを集めて分析するだけでなく、Terenzini氏の論文で紹介しました組織的な知性(大学の状況や、政策がどう動いているか)を組み合わせながら、状況に合わせた的確な情報提供をしていく必要があります。

そしてもう一つ重要なことは、どうやって他の方々と連携していくかです。例えばIR部署の方が学生のデータをいきなり分析しようとしても、データだけでは状況がわからないこともあります。山形大学ではICカードで学生の出席を取っています。授業に入るときに必ずタッチするので、自動的に出席情報が取れるわけです。大学の方針として、3日連続でタッチしなければ学生さんに連絡するということになっています。先日、分析をしておりますと、その数が一定数いることがわかりました。そのことを学生支援担当の方に確認すると、学生は結構、学生証をなくすようだ、という回答がありました。その根拠として、だいたい平均して年間350枚ぐらい再発行していることも示していただきました。つまり1日に1枚は紛失している計算になります。再発行に1週間かかるので、なくした学生さんは、自ずと1週間タッチできないわけですね。データだけを見ていると、そういった学生もキャンパスに来ていないと考えて分析してしまいます。

ですから、何かおかしいぞと感じたときには一旦現場に返してみて、どう思う?と聞いて、コミュニケーションを取りながら、精度を高めていくことが重要だと思います。そのように収集したデータを分析しながらも、最終的な課題解決や改善の部分では、学長や理事、現場の先生方に実行していただかないといけません。それを支援していくのがIRの役割だと思います。

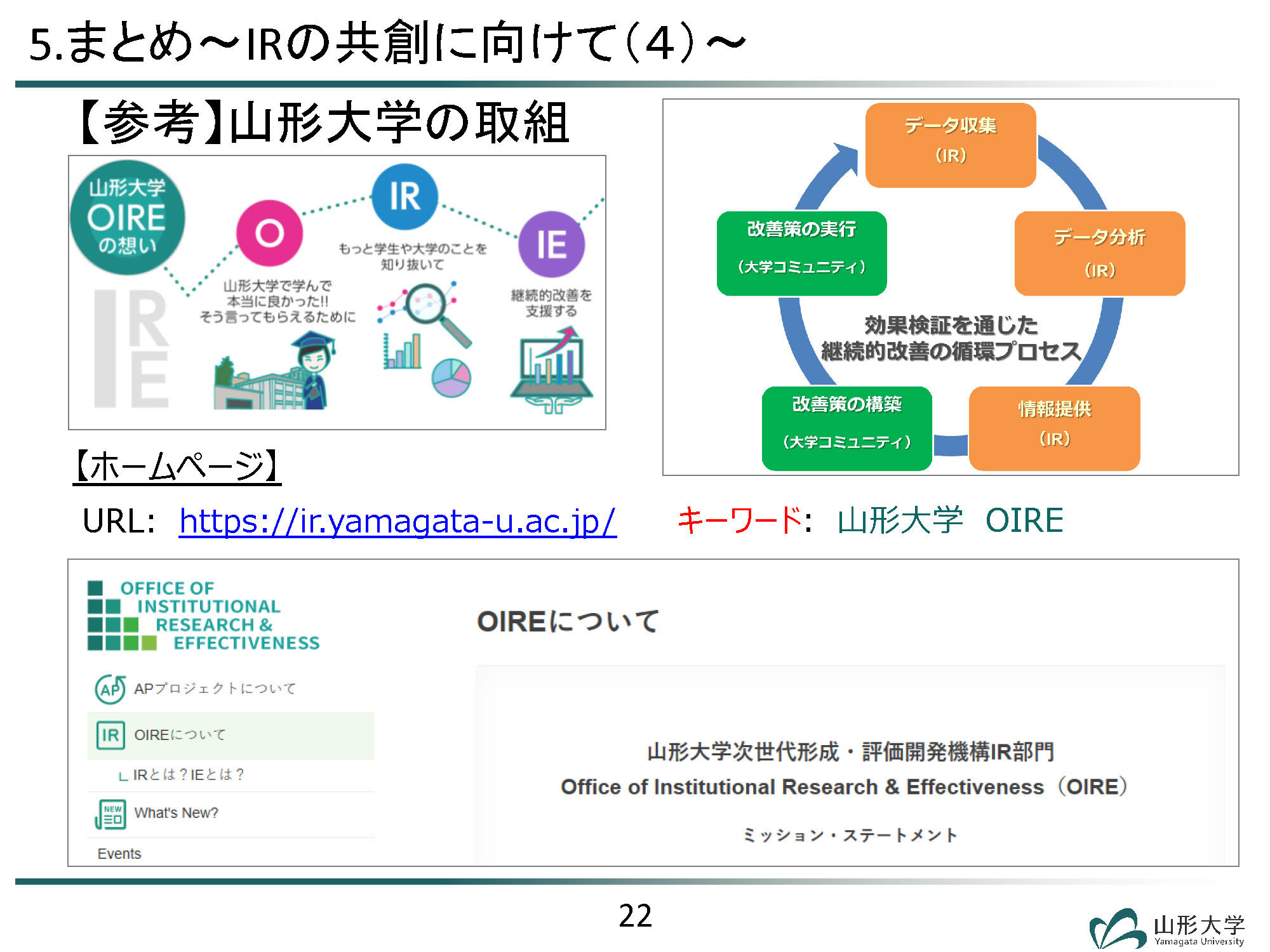

山形大学では、「山形大学で学んで本当によかった!」と言ってもらえることを目指しています。それに対してわれわれIRオフィスは今、「学生を知り抜く」ということを徹底しています。成績や、先ほどの話にもありました出席状況にいたるまで、徹底的に学生を知り抜いて、そこで得たデータをもって大学の教育改善や経営改善に寄与していくことに取り組んでいます。

図15の右上の図はIRオフィスが想定しているIRの全体像です。われわれはIR業務としてデータを収集し、分析して、情報提供していきます。そこから先、改善策を構築するのは、現場の先生や大学のさまざまな方であるということを、わかりやすく示しています。

Webで「山形大学 OIRE」と検索していただきますと、山形大学次世代形成・評価開発機構IR部門(Office of Institutional Research & Effectiveness)のページが出てきます。

ここにIEと記載しています。なぜIEとしているかというと、IRをベースに実は昨今のアメリカでは、Institutional Effectivenessという考えが出てきています。IRは、基本的にデータを収集・分析して、課題を明らかにしていくということですが、IEはそれをさらに越えて、大学が一体となって全体の経営を改善していくとか、教育を改善していくということを意味しています。このような動向も踏まえ、山形大学ではこれまでのIRをベースに、提供した情報が改善につながるよう実行されていくという、さらなる好循環の輪を構築していけるよう取り組んでいるところです。

図表は浅野氏講演スライドより抜粋

講演2「IRの深化とIRの共創 ~職員も主人公になろう!~」

野口義文氏

立命館大学研究部事務部長 立命館大学産学官連携戦略本部副本部長プロフィール:

昭和61年立命館大学法学部卒業

平成17年立命館大学BKCリエゾンオフィス課長

平成20年立命館大学研究部次長

平成21年立命館大学研究部事務部長

平成25年立命館大学産学官連携戦略本部副本部長(兼務)、現在に至る。

平成23年度JSTイノベーションコーディネータ賞受賞。

文部科学省科学技術・学術審議会専門委員、JSTイノベーション人材育成委員会委員、理化学研究所事務アドバイザリー・カウンシル委員等を務め、更に平成28年からは大阪府下の茨木市産業振興アクションプラン推進委員会委員長として地方創生業務にも従事。

現在立命館大学研究部職員約200名の責任者として、研究高度化を牽引。はじめに

私は立命館大学で研究部事務部長をしており、その研究部から16年間異動がありません。現在203名の職員を束ねています。203名のうち46名が専任のテニュアの職員、それ以外は契約職員や出向者、URAなどを含め、全部で9職種があります。研究を推進する機能は、全てわれわれ研究部に全学一元化しています。そのため学部、すなわち部局には、研究を支援する機能や、支援策を考える機能、資金を管理する機能をおいていません。1990年に教学部門から研究部を分離させてから、研究支援機能は全て一元化しており、現在は朱雀キャンパスの本部棟にある研究企画課というところで、集中してIRと研究評価を行っています。私が旗を振って、研究企画課12人の職員と運営しています。

私ども立命館で考えているのはIRとPRとの共創です。大学の職員は難しいことを難しく考えてしまうことが多いのですが、IRは情報の収集・分析・評価だよ、PRは成果発信と研究広報だよ、と至ってシンプルに理解させるように努めています。IRを進めていく中で、さまざまな課題も見つけられますし、成果も見つけられます。見つけた成果はチョイスして抜き出して、それをPRして研究広報につないでいくという政策を立てています。

IRの6つの効能について

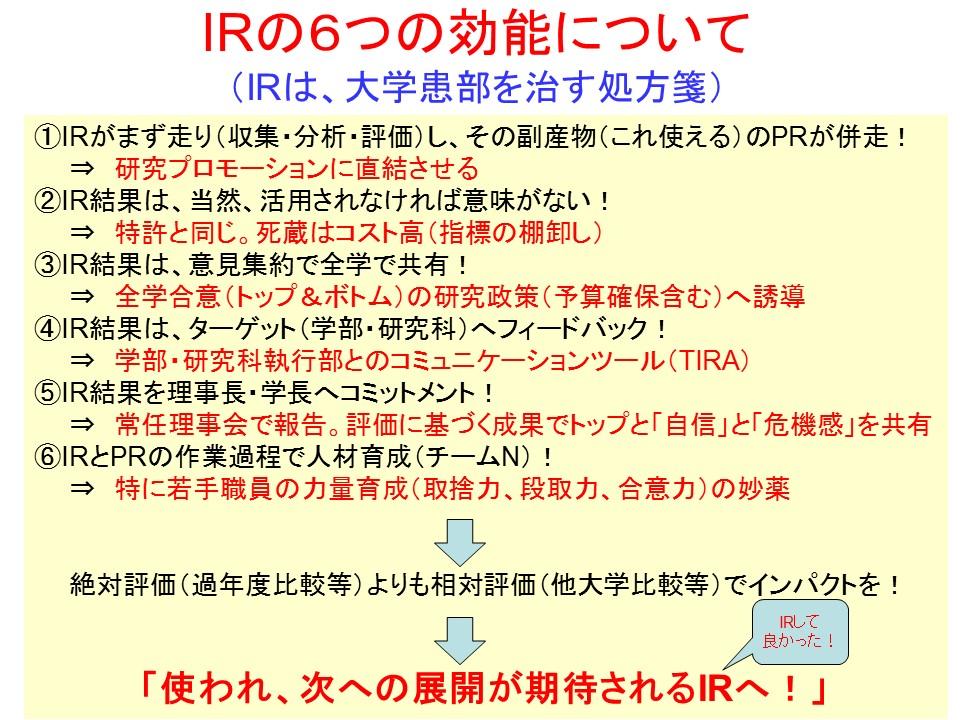

結論から入りますが、私はこれから述べる6つのことがとても大事だと考えています。この図ではあえて「患部」と書いていますが、IRで分析をしていくと大学の患部、つまりどこが強くてどこが弱いのか、どの辺が伸びていないかが全て分かります。すなわち、IRは大学患部の処方箋だと考えています。この「大学患部」という言葉は「大学幹部」とかけているわけではないのですが、以前学内でいらぬことを言って大目玉を喰らったことがあります(笑)。これから説明するその6つの効能が、本日のIRに関する話の中で一番のキーになると思っています(図1)。

1つ目は「IRがまず走り(収集・分析・評価)し、その副産物(これ使える)のPRが併走! ⇒ 研究プロモーションに直結させる」ということです。私の仕事の仕方なのですが、政策を立てるときに203名の職員中から7名前後を指名してチームNというものを作ります。チームNに課題を与えて分析し、その結果をまとめ、評価していきます。それが、産学連携を行う際や、大型の公募事業にエントリーする際のプロモーションにもつながっていきます。2018年から始まる卓越大学院という文部科学省の公募がありますが、それに採択されたいと考えています。卓越大学院の申請に向けて、学長に旗を振ってもらわないといけません。そのために、現在本大学の大学院の博士前期後期課程の定員の充足率や、他の私学との比較、博士課程教育リーディングプログラムでどのようなパフォーマンスを上げているかを調べています。客観的な資料を提供することで危機感を共有することにより、ようやく申請しようという動きにつながり、われわれがそのための準備予算を付ける状況に至りました。そういった意味ではIRは研究プロモーションに直結させることができるのです。

2つ目は「IR結果は、当然、活用されなければ意味がない! ⇒ 特許と同じ。死蔵はコスト高(指標の棚卸し)」だということです。例えば、個人研究費でどういうものを買ったかを属性データで残していますが、そんなものはIRでも何でもないですよね。そういうものはやめてしまえばいいと思います。指標についても棚卸しをして、大学が戦略や長期計画に取り組むときに必要でないものはやめて、目的に沿った新しいIRの項目を立てていくということが、とても大事ではないかと思っています。

3つ目は「IR結果は、意見集約で全学で共有! ⇒ 全学合意(トップ&ボトム)の研究政策(予算確保含む)へ誘導」です。立命館大学は2006年から5年スパンで研究高度化中期計画を立てています。2006年から2010年までが第1期、2011年から2015年までが第2期、2016年から2020年までを第3期として、実行しているところです。もちろんこの計画立案のためにも、他の大学はどのくらい学内予算をつぎ込んで外部資金を取っているか、どのような成果を挙げているかなどをIRで分析しています。政策を立てるときには、月1回研究担当の教員が集まる研究委員会の場で、われわれの提案文書を出します。そのときに、この分析資料が「なぜそれを提案するか」というエビデンスデータになります。提案したあとは、政策を承認してもらうために丁寧な意見集約の作業が必要です。例えばこの第3期の政策を提案するまでに、研究評価指標により科研費や論文、外部資金獲得状況などを細かく分析しています。私立大学は学費でわれわれ職員を雇ってIR分析をしていますから、IR結果を可視化することも大切です。そのために意見集約をして、全学で共有して、研究政策を立てるというストーリーへ誘導していくことが大事なのです。

4つ目は「IR結果は、ターゲット(学部・研究科)へフィードバック! ⇒ 学部・研究科執行部とのコミュニケーションツール(TIRA)」。大阪大学さんにも研究者データベースがありますよね。研究者データベースへの入力は、例えば著書、論文、査読の有無もありますし、どこかで賞を取ったというのもありますから、それらを全部教員に入力してもらいます。私たちはそこからデータを吸い上げるメカニズムを構築しています。他にも、その教員が外部資金、公募事業や産学連携といったものをどれくらい獲得したかとか、学内研究助成制度を活用し、ポスドクを任用するプログラムや、学術図書部出版のプログラムや、研究国際発信のプログラムなどを、どれくらい使っておられるか、また研究指導、学位授与数などの情報、ポスドクや客員研究員をどれだけ持っておられるかなど、そういった情報も全て研究部で吸い上げます。これらは全て、学部別にデータを一覧化しています。 これを14学部7独立研究科分全てで作り、2008年から経年で変化を見ています。

そして研究部から14学部7独立研究科へ、このデータ結果とコメントを添えて持って行きます。だいたい毎年10月頃に訪問することにしております。学部長をはじめとする執行部の方々には「ああ、また研究部の野口が来たな」と思われていることでしょう。なぜ10月頃かというと、科研費の公募時期と重なっているからです。科研費を申請していない人、重複申請できる人など全てチェックして、「出さないと駄目ですよ」ということで、そのリストも一緒に学部に渡しています。学部別のデータを持っていって、学部長、副学部長と「この傾向から見た場合、○○学部と比べるとこういうところが少し足りないですね」とか、「○○学部は頑張っていただいていますが、英語の査読論文は少ないですね」といったディスカッションをします。どこが強いか弱いかを可視化した経年データを執行部に渡していますが、その活用方法、すなわち、教授会で配付してディスカッションするのか、執行部止まりにするのかというのは、学部長、副学部長に委ねております。したがってこのIRで得た情報は年1回、学部執行部とコミュニケーションを取るための素晴らしいツールだと思っています。

少し余談になりますけれど、今年度から、科研費を申請した教員には採択されなかった教員も含めて予算を分配するという政策を取りました。例えば基盤CをA評価で落ちた教員には一律何万円かを渡します。それよりは少ないですがA評価に及ばず落ちた教員にも渡します。これの効果は今後IRで検証が必要と考えています。

5つ目は「IR結果を理事長・学長へコミットメント! ⇒ 常任理事会で報告。評価に基づく成果でトップと「自信」と「危機感」を共有」。分析の結果はやはり、トップに知ってもらわなければなりません。今日も卓越大学院の関係で学長に説明に行きましたが、トップには定性的な評価でなく、定量的な評価を知ってもらいたいのです。常任理事会では、先ほど述べた学部別の資料などを報告していますが、科研費の申請は去年と比べて94件伸びていますし、今年度から始めた政策の成果で、A評価やB評価を取る件数も増えています。このことはトップにとっての自信になります。しかしながら、博士の前期後期の充足率は50%を切っているところも多いです。一番集めなければいけない自然科学系の4学部全部合わせた後期課程の人数が、文学研究科1研究科と同等という危機的な現状を赤裸々に突き付けるといったことも、一方では必要なのです。

そして6番目が「IRとPRの作業過程で人材育成(チームN)! ⇒ 特に若手職員の力量育成(取捨力、段取力、合意力)の妙薬」です。チームNは先ほどもお話しました、チーム野口です。教員は作業に参加されませんから、こういう指標設定、目標設定でやります、というところを合意したあとは、全部われわれ研究部の方で進めます。そしてその結果できたものを提示して検証してもらいます。そのときに若手職員とディスカッションしながら、どんな指標を立てていくか、例えばどういう見せ方にするかなど、デザインの話からデータの取得まで全てチームNでします。そうすると、常任理事会への提出期限から逆算して、期限内にどういうデータを集められるか、集められないかというディスカッションをする過程で、段取り力や、取捨を見極める力も身につくのです。

立命館大学の目標と現状

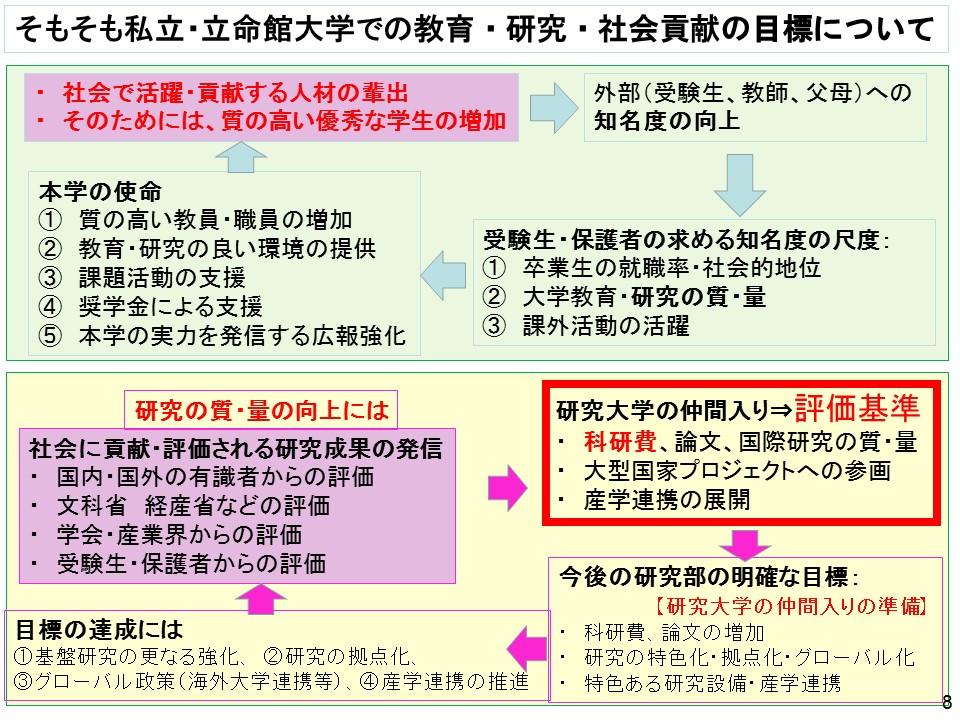

立命館大学での教育・研究・社会貢献の目標は、「社会で活躍・貢献する人材の輩出」と「社会に貢献・評価される研究成果の発信」です。大阪大学さんも同じだと思いますが、とりわけ私立の場合には前者は重要な目標だと思います。この2つの目標を達成し更に伸ばし続けるには、図2に示すような2つのサイクルを回す必要があります。特に後者の研究の質・量を向上するためには、評価基準が重要になります。科研費実績と分析一つとっても相当量の項目の分析をしてそれを冊子にまとめて、経年でも分析できるようにしています。節目の2020年度には研究IR特集という冊子をつくって、理事会に配付しようかと思っています。

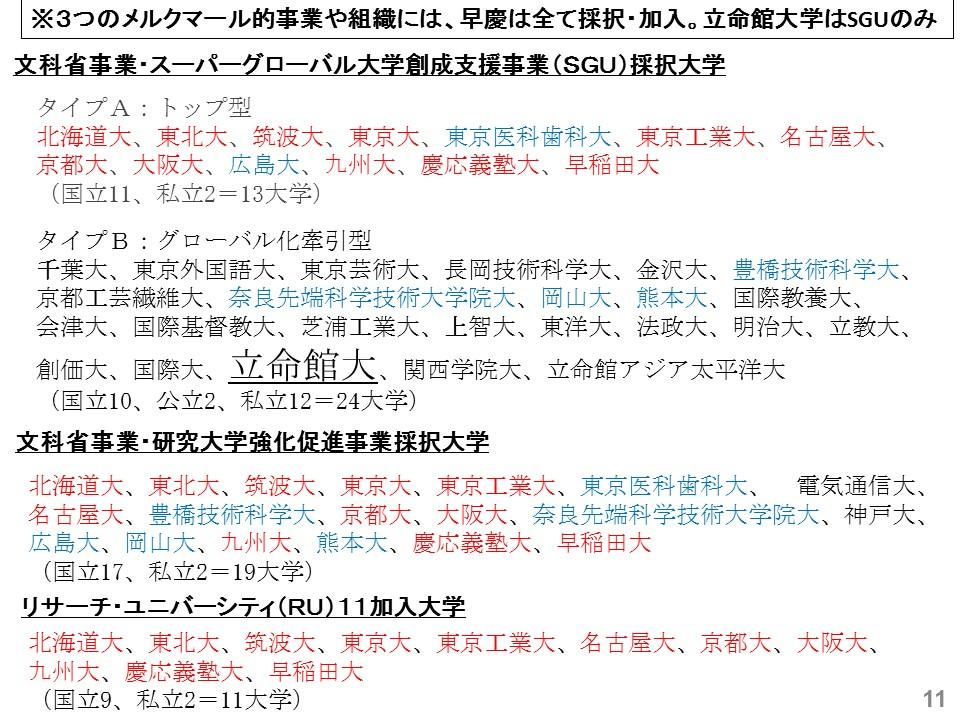

次に、メルクマール的事業や組織としてですが、現時点では、スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU)、研究大学強化促進事業、リサーチ・ユニバーシティ(RU)11の3つが大事であると考えています。図3をご覧ください。赤い文字の大学は3つとも採択されています。ブルーのところは2つ、黒いところは1つで、立命館はSGUの1つだけです。これから卓越大学院の申請もありますし、早め早めの準備を進めていかないといけません。例えば、「2025年度に全教員が科研費を申請する」という目標を2016年1月27日に第3期研究高度化中期計画を常任理事会で承認してもらいました。このような準備をいろいろとしています。これは研究部だけでなく他部門等と連携しながら進めています。

立命館大学では、評価の事例を紡いでいくためにも、アジア、スポーツ、災害、少子高齢化など、それぞれテーマを決めて年4回、研究活動報『RADIANT(輝く)』を発信しています。そこに研究成果も加え、毎年IRの成果を英語と日本語に分けて、外部に発信できるデータ集としています。

このような成果発信は、研究部内に研究成果発信ワーキングを設置し検討しているのですが、このワーキングをつくるために、学部の教員ではなく、授業を持たず研究機構所属で研究政策を私たちと一緒に考えてもらう政策系教員を2名採用しました。私どもは研究部で、研究系教員を学長の発議でヘッドハンティングできる予算を持っているのでこれができます。その2名の教員と、先ほどの203名のうち、大阪いばらき、衣笠、びわこキャンパスからピックアップした11名の職員と、計13名でワーキングを運営しています。

良い成果を出すためには、モチベーションを上げる仕組みが必要だと思います。そこで研究部を中心に全学で苦労してつくった、第3期研究高度化中期計画で何か賞をもらえないかと考えました。学内の賞では面白くない、絶対に外部からの賞が欲しいと思って調べ、日本能率協会さんが設けている『KAIKA Awards』に申請しようということになりました。KAIKAというのは、「開花」と文明「開化」を引っ掛けています。また私が5人ほど呼び出して、申請チームをつくり、どうすれば評価に堪えられるかというシミュレーションをしながら応募しました。大賞はならずでしたが、受賞の一つ下の、特選紹介事例に選出されました。しかしこれも、簡単に選ばれるものではありませんから、同協会がこれをどんどん新聞などで広報し、評価してくださいました。その切り抜きや副賞の画像を学内外にプレゼンする資料集に入れて、みんなで合意した第3期研究高度化中期計画が賞をもらいましたよと、宣伝しました。それを今度は課長の希望で職員203名の前で説明することになりました。外部からの評価と内部の評価は違いますから、外部から評価をもらうと職員は「ああ、僕らがやった成果が可視化されて、こういうのをもらったな」とモチベーションが上がるのです。

大学の悪いところは、上司が部下の職員を褒めないところです。課長が部下を褒めない、やって当たり前という思いがあるのかもしれません。ですから、うまくいったときには「おお、ありがとう」とか、「ようやったよ。今日飲みに連れていったろ。おまえ、ようやってくれたな」と褒めるよう課長に言っています。例えば会議のあとに「君、課長から聞いてるで。科研費、走り回って、君が担当している○○学科、去年の倍の申請数や。すごいな。ありがとうな」と言ったら、ほころぶように笑ってくれました。成果を褒めるということは、とても大事なことなのです。IRも大事ですが、その前に激励することで、頑張ってもらう気持ちをアップさせることは大事なことのひとつだと思っています。

職員も教員とともに主人公に

大学運営は2004年の国立大学の独立法人化から考え方が変わってきたと思っています。おそらくそれまでは、職員の多くが大学改革の傍観者であったのに対し、教員は大学改革を自分たちの仕事だと誇りを持っていたのではないでしょうか。2004年というのは結構面白い年ですね。これまでは、国家公務員法の関係で共同研究先の株を持てなかったのが、2004年からは大学の裁量によって可能となりました。これがアクセルの部分だとすると、2004年から科研費の管理が、個人の通帳管理から法人管理に、つまりきちんと大学で監視しなさいと変わったことは、ブレーキだと言えるでしょう。職員と教員が一緒に頑張ろうと変わった節目の年なのではないかと思います。

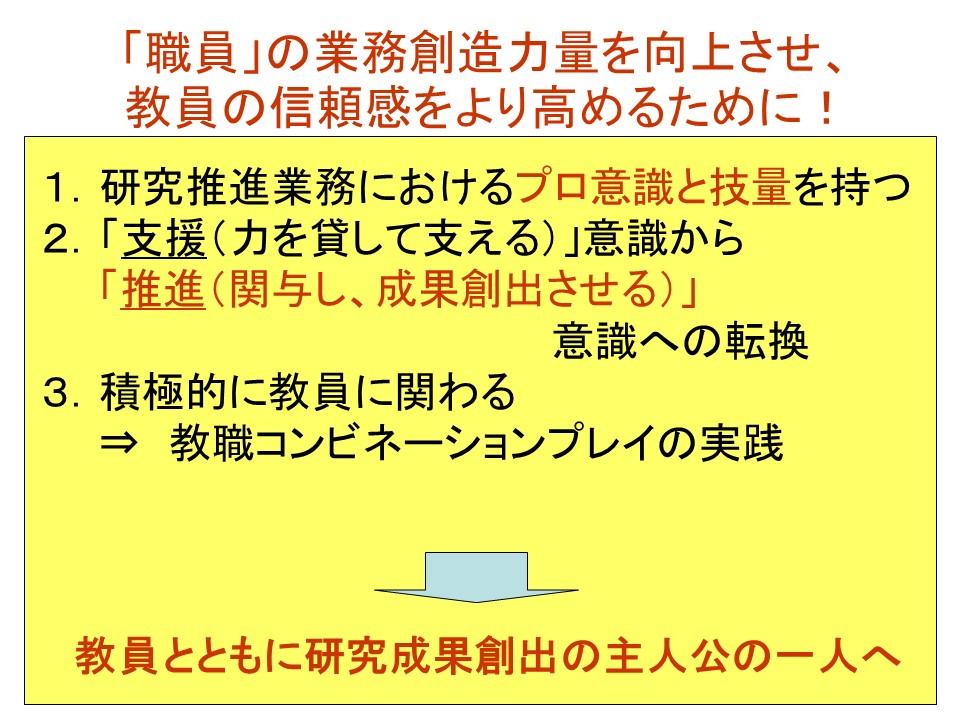

私は支援という言い方が好きではありません。学外では支援ということが多いのですが、研究部で話すときには全て「支援」ではなく「推進」にしています。早稲田や慶應も、研究推進部長とか、研究推進部といったように、現在「支援」という言葉はほぼ使ってないのではないでしょうか。「支援」というのはどうしても受け身の言葉で、「推進」の方が適していると感じます。「教職教導から教職協働へ」です。教員とともに職員も、主人公になっていくことが求められています(図4)。

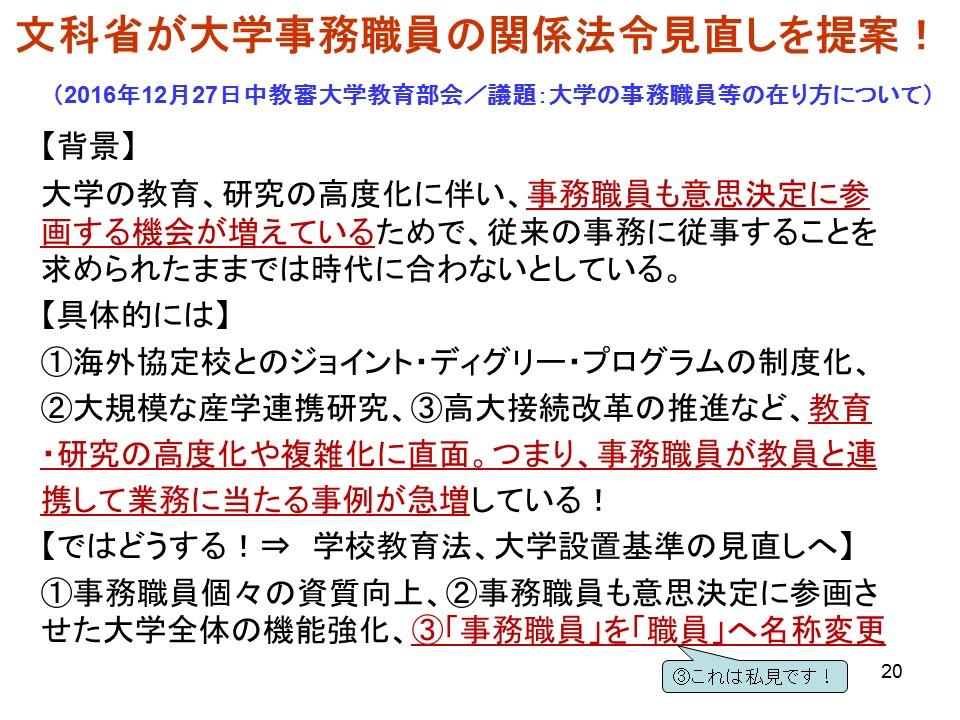

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2016年12月27日の中央教育審議会で、「大学の事務職員等の在り方について」という提案が出されました(図5)。これには結構画期的なことが書かれています。「事務職員も意思決定に参加する機会が増えている」ということを背景に、「教育・研究の高度化や複雑化に直面。つまり、事務職員が教員と連携して業務に当たる事例が急増している」という状況にあります。これにどのように対応するのかということで、学校教育法とか大学設置基準の見直しを、中教審でやり始めています。私はそもそも事務職員の「事務」というのが、「ジムジム」していて嫌で、取ってしまいたい、「事務職員」は「職員」に名称変更したいと思っています。もちろんこれは中教審には書いていない、私見です。

職員は本当に教員とともに主人公になれるのか

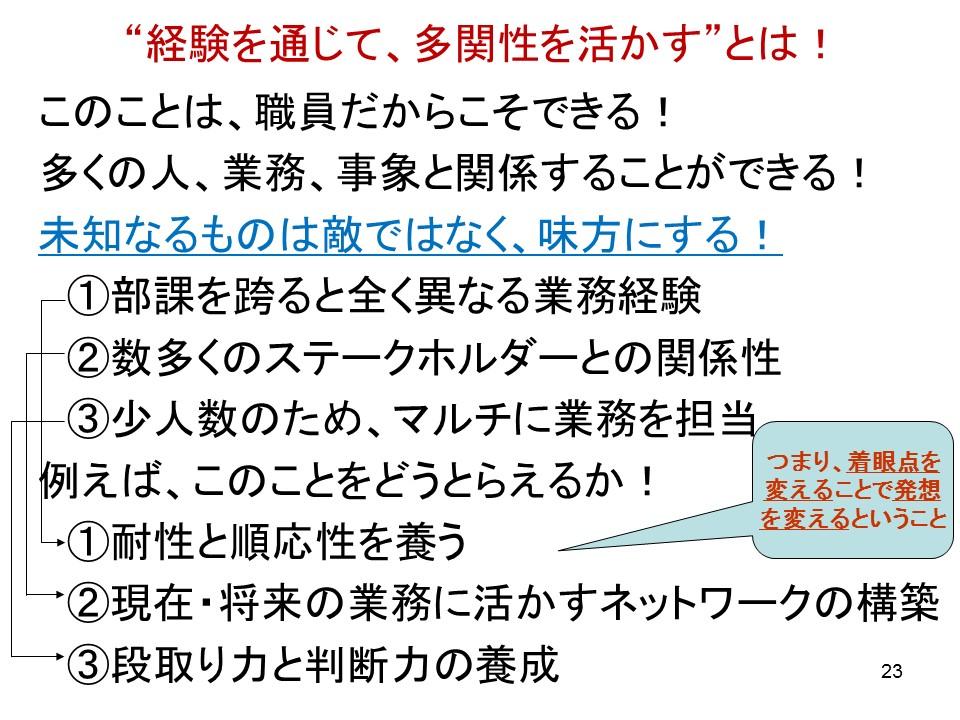

職員は教員とともに主人公になれると思っています。そのためには、経験を通じて「多関性」を活かすことが大切です。そうすることで、業務に対して責任を負う覚悟を持った職員になります。またそうすることにより教員からも「信頼」されるようになります。「信用」よりむしろ「信頼」されることが大事なのです。「信用」は過去を評価していますね。「信頼」は未来を評価する言葉です。普段から、信頼される職員にならなければいけないと、若い職員にはよく言っています。

職員は3年とか5年で異動する場合が多いですね。私自身は、ひとつの部門でエキスパートになるためには少なくとも5年必要と考えていますが、何れにせよ何年かで異動することが職員配置には必要だと思います。これが先ほど述べた「経験を通じて多関性を活かす」につながります。図6のように未知なるものは敵と認識するのではなく、味方にしていくことが大切です。職員が異動するということは部課をまたがる全く異なる業務経験ができるということです。例えて言うと、財務部と研究部は、お金をコントロールする側と使う側ですから、思考がぶつかり合うケースも散見されます。研究部と国際部も同様のケースがあります。職員はそういうぶつかり合う思考になることがあるのですが、部課をまたいでの全く異なる業務経験があるとそのようにならないと思います。

他にも、入学関連の部署と研究部は相容れない面もありましたが、今は仲良くなっています。なぜかというと、入試広報に、研究でこういうパフォーマンスを上げているとか、研究成果創出に伴い実業家になっているといった情報をどんどん提供して、入試広報として発信してもらうという関係になっているからです。研究部はIRをしていますからいろんなデータや情報があります。そのようなものを積極的に他部門に提供することはとても大事なことだと思っています。それからやはり研究部は、教員だけでなく企業、官公庁等多様なステークホルダーと関係することが非常に多いですから、そういった方とうまく付き合える研究部の職員、特にURAの方がいらっしゃったら重宝されますよ。

そして外部資金を取れば取るほど、事業が増え、お金が増え、管理するための人員も増えます。今年度、大阪大学さんは牽引型のダイバーシティ研究環境実現イニシアティブに採択されました。立命館大学も3年越しでなんとか採択を受けました。その事務局は人事部ではなく、研究部で、研究部がその事業の多くをコントロールしています。人が足りなくて、もう大変です。ですが、マルチに業務を担当させることで、教員と連携しながら、さまざまな視点や能力を育成できるのはいいことです。このように、着眼点を変えていくことが必要なのではないかと思っています。

教員とのコミュニケーションを円滑にするヒント

立命館大学の研究部職員にもURAが何人かいます。特定業務の専門職員は60歳の定年まで1年更新で働ける制度もつくりました。さてどうして私がURAをこのような事務職員系列に置いたかというと、職員は教員を支える存在だと思っているからです。論文を書く暇があったら教員と一緒に申請書を書きなさい、科研費を申請する暇があったら教員と一緒に企業を回りなさい、京都や大阪、滋賀、いろんなとこに教職協働で行きなさい、そういうことです。

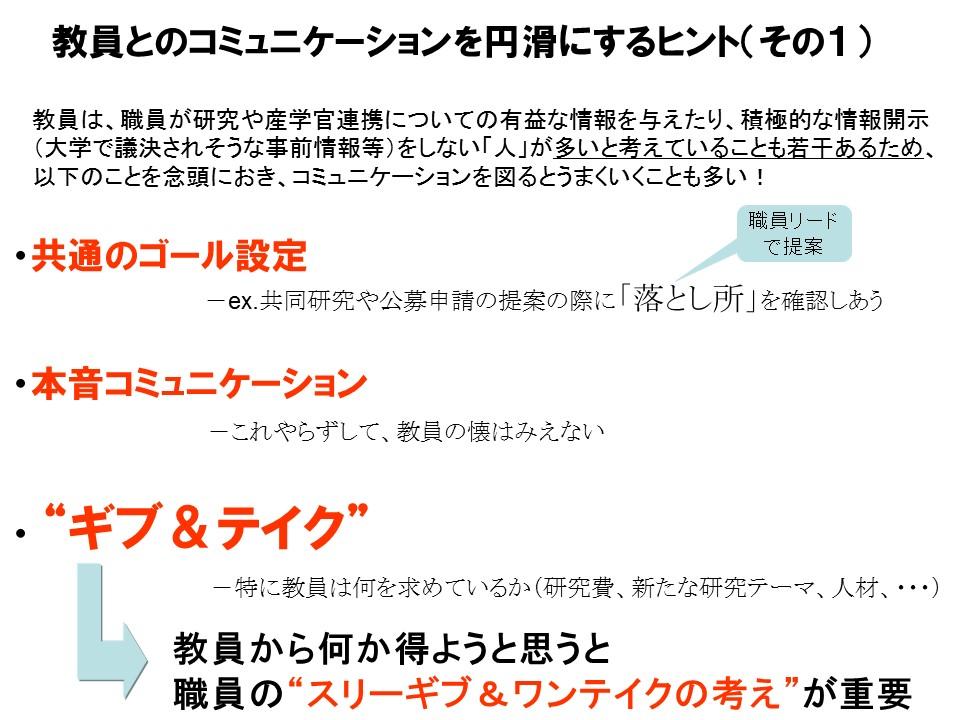

教員と仕事を進めるうえでは、やはり職員というのは情報発信していかなければならないと思います。ギブ&テイク、但し、一対一のギブ&テイクではなく、スリーギブ&ワンテイクの考え方が大切です。つまり教員および研究者に3つ情報を渡して、1つ何かをいただけるという発想で、職員は教員に積極的にアプローチしていきたいと思って、自身はその気持ちで16年やってきました。(図7)

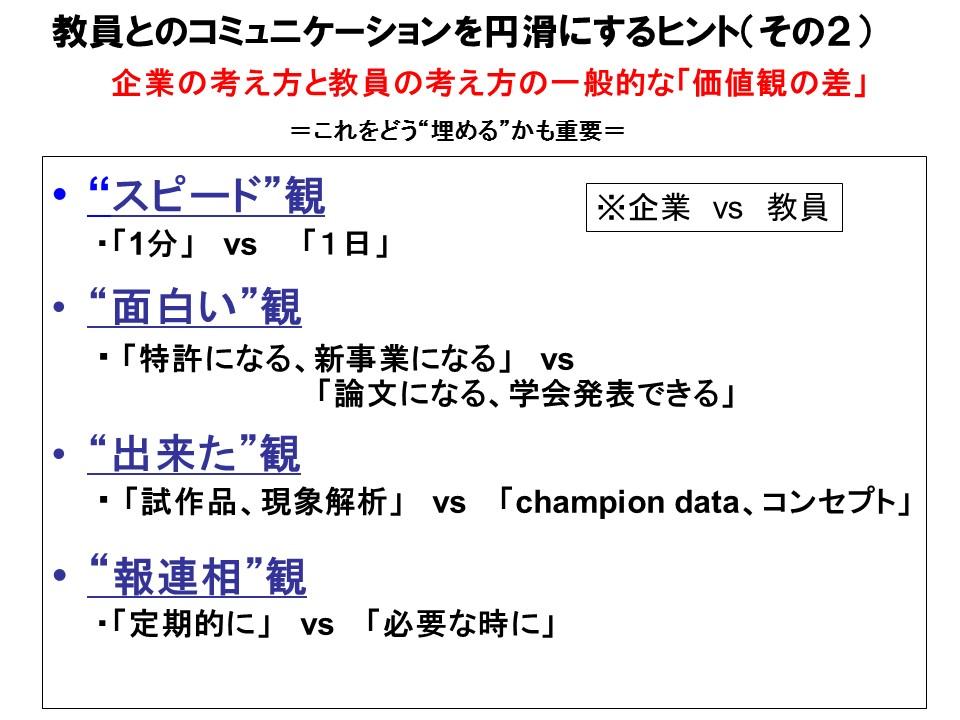

私は、企業の考え方と教員の考え方の間には、結構な「ずれ」があると思います。そしてこれをどう埋めるかも、企業と教員や研究者の間に入る職員の役割だと考えています。図8をご覧ください。勝手に「スピード」観と、「面白い」観と、「出来た」観と、「報連相」観と名付け、それぞれ左に企業、右に教員の考え方をあげてみました。

「スピード」観については、企業では1分単位なのに対して大学の教員は1日で考えます。「面白い」観は、企業の場合は特許になる、事業になるという基準ですが、教員は論文になる、学会発表できる、といった観点です。「出来た」観というのも、企業の研究では試作品と現象解析ができたら「出来た」という判断をしますが、一方大学の教員は、チャンピオンデータやコンセプトレベルが「出来た」になると思います。チャンピオンデータ、つまりこれぞというデータが出て、それを検証して世紀の発見に持っていきたいという思いがあるからでしょう。そして、企業の研究所も最近は厳しいですから、報連相も定期的に行います。大学の教員は「必要なときでいいじゃないか」という考えです。立命館大学はかなりの件数の受託研究、共同研究を受け入れており、おかげさまで受託研究の件数は2年連続日本一です。共同研究の場合は双方リソースを出すので一方からのみ報告をするということはしないようにしているのですが、受託研究の場合は研究期間の例えば1年が終わってから報告書を出します。これを徹底することは結構大変です。私もプレーヤーのときに600社くらい回り、このような経験も数多くしました。

今日はIRについてということで、前半に立命館大学の考え方や基づく資料を提示させていただきました。後半はそれに携わる職員として、どういうところが重要なのかというお話をさせていただきました。教員とともに職員も主人公になれる、という思いを共有していただけたのであれば幸いです。

図表は野口氏講演スライドより抜粋

質疑応答

池田(池田雅夫:大阪大学経営企画オフィス 副オフィス長/特任教授):まず、お二人の先生に何かご質問はありますか。

質問者A:浅野先生に質問です。図11、12で説明しておられたIRの体制・機能としての4つの顔のお話を特に興味深くお聞きしておりました。おそらく今の日本の大学はよちよち歩きの段階で、とりあえず情報を集めるところから始めるケースが多いのでしょう。一方でアメリカは、先ほどのスライドですと2名から5名程度で業務を回しているというお話でした。アメリカでもさまざまなタイプの業務があると思うのですが、それらがどのように変わってきたのかに関心があります。

次に、野口先生への質問です。最後にお話があった教員と職員の「スピード」観、「面白い」観、「出来た」観、「報連相」観には違いがあり、立命館大学ではURAを職員の系列に置いて運営しているとのことでした。また、研究部で2名の政策系の教員を採用したというお話がありました。それから、第3期研究高度化中期計画をつくるときにも、教員の方々が参加されたとお話をお聞きしました。その中で、ゆったりしたスピード観で、報連相もあまりしないと評された教員の方たちは、どういう役割を果たしているのでしょうか。

浅野:アメリカは大学によって全然違うと思います。例えばジョージア大学のIRは 20人程度で、役割がかなり専門分化されており、先ほどの講演でお話しした4つの顔のそれぞれの方がいらっしゃいます。反対に、ご覧いただいたスライドにありましたように、多くの場合IRは2名から5名程度です。そうした場合に強くなってくるのは、情報精通者としての側面だと思います。この傾向は日本においても変わりません。

一方、アメリカの最近の状況を見ていきますと、実はどんどんIRオフィスそのものが減っていっているという状況があります。特に州立大学では、日本で言う運営費交付金と自己負担の割合が、当初7対3だったのが3対7に逆転していって、さらには2対8、1対9になろうとしているところもあり、財務的に厳しい大学も出てきています。こうした状況から、これまで個々の大学に置いていたIR室をとりやめ、上のレベルの州立機構などに置くという動きが起こっています。しかしながら、これはIPEDSにしろ、個別の大学にしろ、州レベルでしっかりデータを集める基盤が整っているために、移行できるのだと思います。こうした状況を鑑みますと、日本ではまだまだそこには到達できないと思います。また、これから個々の大学でどれだけIRのスタッフが配置されるかですが、決して楽観視できないと思います。どちらかというと、職員あるいは教員であっても、各人がさまざまな業務に対応していかなければならなくなりますので、それを効率化する上では、情報精通者としてのIRの顔の確立とデータベースの構築は、いずれ不可欠なものになるのだろうと考えています。

野口:ご質問は、研究政策をつくって運営する上で、教員がどのようにコミットメントしていくかということだと思います。研究政策の原案をつくる際は、私ども職員を中心に研究担当理事や研究部長、副部長とも話しながら進めていきます。IRで分析をしたデータに基づいて、立命館大学のどこを伸ばしていかなければならないか対応を考えるとき、例えば、まだまだ数少ない若手研究者の数を増やす方策や、1,000万円以上の大型の産学連携を増やすためにはどうしたらいいかといった政策を立てます。一方、研究費をもらって制度を運用していくのは教員です。ですから考える研究部長、副部長などの教員幹部にはここでも登場してもらいます。自身が研究部の教員幹部として教員の観点から、その政策にエントリーするモチベーションはあるのか、採択されたあと1年間運用できるのか、目標を達成し得るのかといった部分について、シミュレーションします。その上で運用の見通しが立てば、全学の研究委員会に諮ります。全学の研究委員会では、研究担当の各学部・研究科等の委員によるディスカッションがありますが、その前に、研究部の教員部長2名、副部長2名、研究担当理事と理事補佐の各1名で検証します。このような役割で教員幹部にコミットメントしていただきます。

質問者A:野口先生の6つの効能のお話の中にあった、意見集約で全学の共有、全学合意といったことを、そういうプロセスで行っているということでしょうか。

野口:そうです。そのプロセスの前段をつくるのが研究部です。先ほどお話ししましたが、14学部7独立研究科があって、ポスドクを含め1,400名の教員と研究者がいらっしゃいます。そこで合意形成を図らないことには、こちらがよかれと思ってやったものの実際に学内提案公募してみたら、エントリーが数十名にも満たないといったケースが出てきてしまいます。こちらでよかれと思ってつくったものに対して、教員主体の研究委員会でかなりの議論をするという、丁寧なプロセスで進めていきます。

質問者B:浅野先生に質問です。お話にあった日本の大学の事例で、IRの現状として、IR担当者がデータにアクセスできる権限が極めて低いということでしたが、その理由は何なのでしょうか。もう一つ、アメリカはデータベース等のベンダー、企業がたくさんあるというお話でしたが、アメリカの大学はそういった企業のデータベースを購入しているのでしょうか。そのデータの形式が、ある種共通化されているからデータ交換ができるのでしょうか。また日本とアメリカの状況の違いは、大学の状況というよりも、その周辺の状況も随分異なっているのではないかと思うのですが、そのあたりのお話も教えてください。

浅野:アクセス権限についてのご質問からお答えします。これはおそらく日本の大学において、データは大学のものだという認識がまだ薄いためだと思います。特に学部など、教育に関係するデータは学生の個人情報だということで抵抗があります。私もいろいろな大学の方から、学部に依頼してもデータをもらえないというケースをお聞きします。なお、山形大学では、学長か理事がIRのためにデータが必要だと判断して学部に照会すれば、それを出さなければならないとルール化しています。先ほどの職員のローテーションとも関わってくるのですが、以前の担当者間では問題がなくても、どちらかの担当者が代わるとデータの授受がスムーズに行かないという状況が起こり得ます。ルールをつくることで、こういった問題を軽減することができます。これは個人情報の捉え方が違うせいだと思います。少し細かい話になりますが、おそらくアメリカの多くの大学では、学生番号はランダムな乱数の数字で構成されています。その数字そのものが意味を持たないのです。一方日本の多くの大学では、入学年度から学部、学生さんの属性など、特定される形になっており、根本的にやりとりする情報の性質が違うことも日本との違いだと思います。

次に、情報環境に関してお話しします。ベンダーの数ですが、日本の大学は約700、アメリカの大学は4,000から5,000ありますので、もとより数が違います。また高等教育機関の形態も、日本では短大、四年制大学、大学院といったところですが、アメリカではそれらを含み、非常に多様な専門学校や機関が入り交じっているので、それらに対して多様なサービスが提供されています。アメリカは連邦制ですので、おそらく州によって少しずつ仕組みが違います。そうすると、ある州ではこのベンダーの仕組みは使えるけれども、ある州では使えないということもあります。ですが、IPEDSというデータベースを用いると、データが非常に細かく定義されているため、州を越えてもデータの交換をすることができるのです。IPEDSのサイトに行っていただくと、おそらく500程度の用語について書かれた200ページ近くにわたる用語集があります。

日本には学校基本調査がありますが、教員数の考え方すら多様です。例えば、常勤的に勤務する人を常勤教員とすることになっていますが、常勤的とは何か等、もっと細かい定義付けについては各大学の判断に任せられています。

もう一つ具体的なお話をしますと、アメリカの大学の場合、基本的にはIPEDS等も使っていますが、CIPコード(CIP: Classification of Instructional Programs)という分類コードがあり、例えば、この学位を授与する学部はこのコードと細かく決まっているので、学部名が違っていても、該当する学部がすぐに特定できます。このような、細かく定義づけられた基準があり、それがコード化されているという環境がアメリカにはあることが非常に大きな違いだと思います。日本でベンチマーキングをしようとしたときに、学位の名称を見ても、法人化からここ10年程度で何十倍にも多様化し、極めて分かりにくい状況です。用語をいかに定義するかが大きな問題と言えるでしょう。

質問者B:野口先生にお伺いします。お話の中で、人をアサインしてプロジェクトを運営してたくさんのデータベースをつくっていくというお話がありました。IRという基盤的なデータベースを構築していくことと、アサインされた人をきちっと育成して必要なデータを集めることができるようにすることは、どちらもとても大事なことだと思いますが、この2つについて、立命館大学としてはどのように重きを置いて、取り組んでおられるのでしょうか。

野口:2008年からTIRA(ティラ)、Total Indicate Research Activityというシステムをつくり、主担当と副担当を置いて運営しています。私は人事部長に3年担当者を異動させないよう要望を出しています。そうすると安定した人と業務のローテーションを考えることができます。そういう意味で、データの継承はできていると思います。データアクセスについても、研究政策を立てるときに必要なデータのみで、学生の属性データなどは扱っていないと認識しているので、研究部は職員全員がそれら固有のデータにアクセスできるようにしています。

それからもうひとつ、人事は場合によってはえこひいきをしないといけないと思っています。「こいつを引き上げてこれの担当にさせる」ということを、信念を持って決めて、数年間やらせてみるというのはとても大事だと思います。与えられたミッションに、責任感を持って取り組む人間は伸びます。継承性についても、3年経ったら引き継いでいくということも大事です。このように、信念を持って仕事をさせることと、ローテーションをうまくすることのベストミックスを考えるのがわれわれ大学の管理職クラスの役割だと思っています。私自身の今の仕事も、次の部長候補を見つけ、そして継承していきたいと思っております。

池田:まだたくさんご質問があるかもしれませんが、時間になりましたので、ここで終わりにしたいと思います。本日はお二人から非常に有益なお話をお聞きすることができました。いい先生に来ていただけて主催者としてもとてもありがたく感じました。どうもありがとうございました。

ページ担当者:経営企画オフィス 長島