URA MAIL MAGAZINE vol.72

「JST 創発的研究支援事業」の研究提案から採択後までの支援の取り組み

若手研究者を支援する新たなプログラムとして、今年度から「JST創発的研究支援事業」が始まりました。今号では、大阪大学がこの事業の研究提案から採択後までどのような支援を行なっているか紹介します。

また、関連団体の連携のもとオールジャパンで進められている、リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた取組について、その試行協力者の生の声もお届けします。

年度末の慌しい時期かと思いますが、ぜひご高覧ください!

■INDEX

- 「JST 創発的研究支援事業」の研究提案から採択後までの支援の取り組み

- リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けて~試行協力者インタビュー

- 大阪大学経営企画オフィスではURAを募集しています /Research Administrator (URA) Job Opening

- 大阪大学URAだより--2021年2月・3月の主な活動

- 大阪大学における新型コロナウイルス関連情報

- 大阪大学ホットトピック

●THE世界大学ランキング日本版2021 5位に上昇

●大阪大学の活動基準について(2021年4月1日以降)

●信用格付の新規取得について

●理工学図書館「TPSCo Commons」、「TPSCo Lounge」のスタートを記念してオープニングセレモニーを実施

●大阪公立大学の英語名称について

●本学の新型コロナウイルスワクチンの研究開発に対するご支援

●第2弾公開! YouTubeチャンネル「【公式】阪大の〇〇にきいてみた」

●人材募集!2021年度大阪大学職員採用試験募集要項掲載

●大阪府下における緊急事態宣言解除に伴う大阪大学の対応について

●大阪大学NewsLetter読者アンケートへのご協力について

●大阪大学NewsLetter2021春号(No.84)を発行しました

●「ムーンショット型研究開発事業 新たな目標検討のためのビジョン策定(ミレニア・プログラム)」に本学の研究者・学生が参画する目標検討チームが採択!!

●最新の研究の成果リリース

【1】「JST 創発的研究支援事業」の研究提案から採択後までの支援の取り組み

経営企画オフィスURA部門では、これまでに研究支援担当の事務部門および部局の研究支援者と連携して、研究等に関わる外部資金の獲得支援を実施してきました。その一環として、今年度から開始された「JST(国立研究開発法人 科学技術振興機構) 創発的研究支援事業」について、本学における研究提案から採択後までの支援を行っています。

本事業は、破壊的イノベーションにつながるシーズを創出する潜在性をもった科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する研究分野を対象に、失敗を恐れず長期的に取組む必要のある挑戦的・独創的な研究提案を募集するものです。

1. 大阪大学における研究提案支援

学内の本部事務部門である研究推進部および申請者の所属部局の研究支援者と連携して、以下の支援を実施しました。

○学内オンライン説明会

図1 オンライン説明会風景

JSTの説明会に先立って昨年6月11日に実施をし、申請予定者にいち早く情報を届けました。

昨今のコロナ禍の状況もありオンラインで開催し、説明会の内容は後日録画でも確認できるよう対応しました。参加者は100人を超え、また後日実施したアンケートでは「オンラインだから聴講しやすかった」「今後もこの形式で実施してほしい」等のコメントもありました。

○申請書作成時の質問対応

Web相談用フォームを設け、手続き面から申請内容に至るまでの申請者からの個別の質問に対応しました。また、申請書に対するアドバイスも実施し、約40件の質問に対応しました。

○模擬面接

「模擬面接」とは、面接選考候補者の希望に応じて、候補者の研究分野に近い学内研究者や外部資金の各事業の審査員経験のある学内研究者等に模擬審査員を依頼し、できるだけ本番に近い状態で模擬的な面接を実施するものです。学内の面接選考候補者のうち15名が模擬面接を活用して、本番の面接に望みました。

2. 大阪大学の採択状況

○採択者一覧

全採択者252名のうち本学の採択者は18名で、氏名・研究課題名などは以下のとおりです。

| 氏名(50音順、敬称略) | 所属部局 | 職名 | 研究課題名 |

| 荒木 徹平 | 産業科学研究所 | 助教 | 超柔軟・高透明デバイスの集積実装と微小信号処理の研究 |

| 有川 安信 | レーザー科学研究所 | 講師 | 小型レーザー装置による高指向性スピン偏極熱中性子の直接発生と産業応用研究 |

| 植村 隆文 | 産業科学研究所 | 特任准教授 | シート型バイオモニタリングシステムによる生体代謝物計測 |

| 大倉 史生 | 大学院情報科学研究科 | 准教授 | Plant Twin: 育種・栽培のための植物仮想化 |

| 荻沼 政之 | 微生物病研究所 | 助教 | エネルギー代謝による組織形態形成・維持機構の解明 |

| 笠井 淳司 | 大学院薬学研究科 | 准教授 | 胎児医療に向けた神経発達障害発症機構の解明 |

| 古賀 大尚 | 産業科学研究所 | 准教授 | 生物素材を用いた持続性エレクトロニクスの創成 |

| 芹田 和則 | レーザー科学研究所 | 特任助教 | 近接場テラヘルツ励起プローブ顕微鏡による1細胞・1分子分光イメージング解析とその応用 |

| 谷 直樹 | 大学院医学系研究科 | 助教 | 大脳基底核深部電極を使用したBrain Machine Interface開発 |

| 内藤 尚道 | 微生物病研究所 | 准教授 | 臓器特異的血管構築機構の解明と応用 |

| 中村 友哉 | 産業科学研究所 | 准教授 | 多段光符号化を駆使したレンズレスギガピクセルカメラの創成 |

| 福嶋 葉子 | 大学院医学系研究科 | 特任講師 | 状態遷移を制御する血管正常化療法の開発 |

| 増田 容一 | 大学院工学研究科 | 助教 | 筋肉・受容器・神経デバイスの超分散化で切り拓くBrainless Robotics |

| 松岡 悠美 | 免疫学フロンティア研究センター | 特任准教授 | 皮膚ミトコンドリア老化・初期化の自然免疫系によるコントロール |

| 村田 亜沙子 | 産業科学研究所 | 准教授 | RNA標的のケモインフォマティクス |

| 森 康治 | 大学院医学系研究科 | 助教 | 動的異常翻訳のメカニズムとその病的意義 |

| 山元 淳平 | 大学院基礎工学研究科 | 准教授 | DNA修復反応の動的構造解析基盤の創出 |

| 山本 雅裕 | 微生物病研究所 | 教授 | 次世代型免疫細胞サブセット解析手法の開発とその実装 |

○採択者のコメントなど

図2 採択者へのインタビュー風景

URA部門では、来年度以降も創発的研究支援事業をより多くの研究者が獲得することを目指して、今年度実施した支援等のさらなる充実を図るため、採択者にインタビューの協力を依頼しました。

採択者からは、「事前に模擬面接を受けたことで、本番では緊張せずに済んだ。」「今後本事業へ申請される方には、何が「創発的」なのか、自分のオリジナリティを強くアピールしてほしい。」「長期的に研究に取り組みやすいよう、大学としての制度設計を望む。」といったコメントが寄せられています。

3. 採択者に対する継続的な支援など

○「創発的研究支援事業採択者キックオフ」の開催

本学の採択者と大学本部とのダイレクトなチャネル形成および採択者間でのネットワーク構築により採択者の研究の活性につながることを目的として、オンラインでの採択者交流会を企画し、本年3月3日に実施しました。当日は研究担当理事の出席のもと、採択者より1人あたり3分程度の自己紹介および情報交換などが行われました。

今後、このような活動を継続することで、より採択者のニーズに応じた支援を実施していきたいと考えています。

4. 尾上孝雄理事・副学長(研究担当)からのメッセージ

採択者の皆さんにおかれましては、本当におめでとうございます。本学からは18名もの採択があり、多岐にわたるわくわくするような課題が採択されているため、大変嬉しくまた心強く感じています。

創発的研究支援事業は『多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指す「創発的研究」を推進』する事業であり、本学が目指している、研究者の知的好奇心・探究心に基づく自由な研究活動を具現化できる制度です。運営委員長を務めておられる西尾総長からも、卓越した若手研究者の皆様に長期に腰を据えてじっくりと研究に取り組んで頂ければ、というお話を頂いています。

今回採択に至られた方々に対しては、研究課題を完遂できるよう、大学全体として、また各所属部局等からもサポートを万全にしていきたいと考えています。本事業は来年度以降も引き続き募集があるとのことですので、本学の卓越した研究者の皆様が多く応募されることを期待しています。

5. 2021年度の研究提案支援(予定)

本事業の第2回公募が2021年4月1日に開始されることについて、JSTウェブサイトで予告されています。

大阪大学では第1回公募への提案支援と同様に、学内オンライン説明会、申請書作成時の質問対応、模擬面接等の実施を予定しています。詳しくは学内通知および、経営企画オフィスURA部門サイトでお知らせいたしますので、本学から提案を予定している研究者の皆様はぜひご活用ください。

【主な参考資料】

・JST 創発的研究支援事業

https://www.jst.go.jp/souhatsu/index.html

・JST 2020年度 創発的研究支援事業 研究提案支援について

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/grantsupport/20200605.html

【2】リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けて〜試行協力者インタビュー

日本のリサーチ・アドミニストレーター(以下URA)の歴史は、まだ10年程度と浅いものですが、国による整備事業の推進によって、URA職の重要性が認識され、配置人数も大幅に増加しています。同時に、大学に求められる役割とそれを取り巻く環境は多様化の一途をたどり、URAに期待される役割もこれまで以上に高度化・拡大しています。

こうした流れの一方で、URA職の現場では、人材育成に関する取り組みの組織間格差、専門性のばらつき、雇用の不安定さ等、様々な課題にも直面しています。

文部科学省では2018 年に「リサーチ・アドミニストレーター活動の強化に関する検討会」を設置し、URA に求められる実務能力に関する質保証を図るべく、認定制度の構築に向けた議論を重ねてきました。「リサーチ・アドミニストレーターの質保証に資する認定制度の導入に向けた論点整理」が取りまとめられ、これを受ける形で、令和元年度科学技術人材養成委託事業「リサーチ・アドミニストレーターに係る質保証制度の構築に向けた調査研究」において、認定の基本スキーム及び研修カリキュラム等のモデルが作成されました。

この作成された認定の基本スキーム及び研修カリキュラム等のモデルを用いた認定の試行を行い、当該モデルに対する改善等の調査・検証を行うとともに、認定制度活用並びに普及する際の課題・解決方策の検討を行うことを目的として、令和2年度科学技術人材養成委託事業「リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実地に向けた調査・検証」が、受託機関の金沢大学を中心としながら、URA関係諸団体も協力してAll Japan体制で進められてきました。

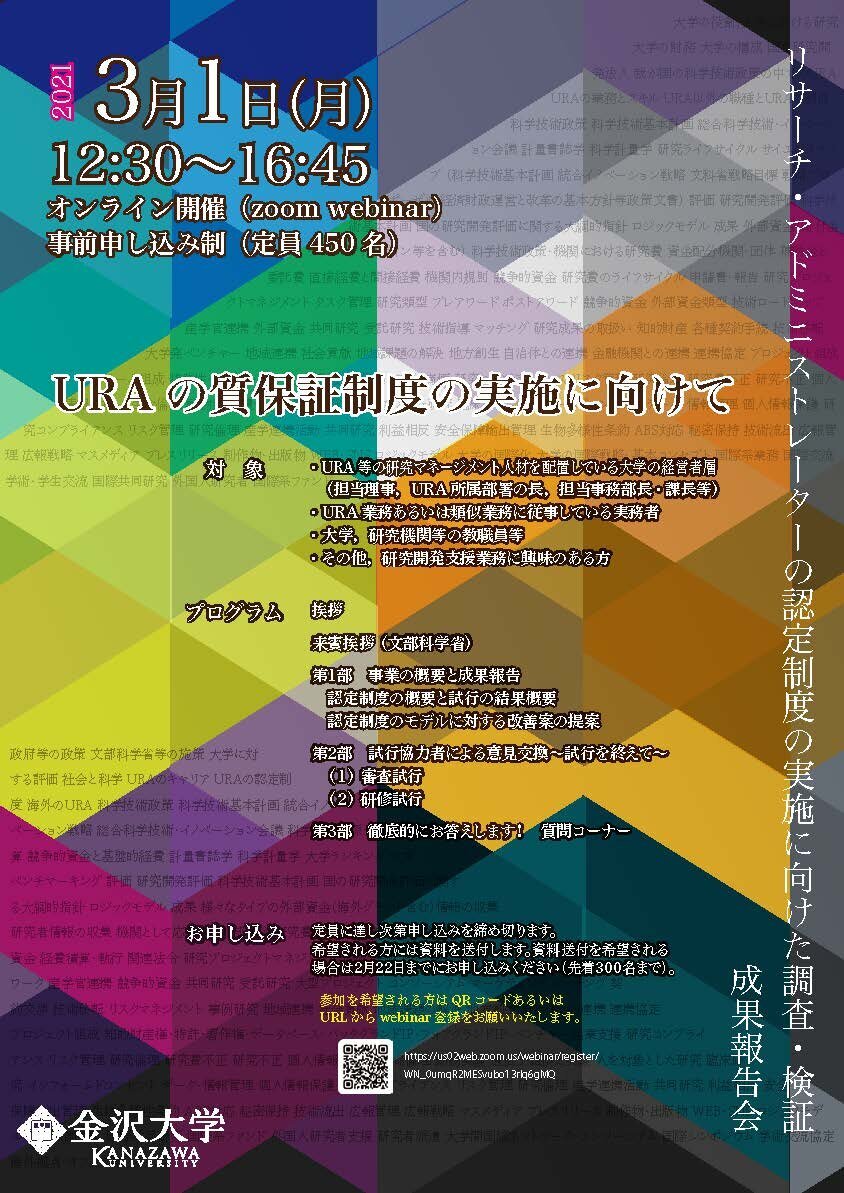

本事業の成果報告会が2021年3月1日に行われ、本学からは、URA認定制度の審査の試行協力者である経営企画オフィス チーフ・リサーチ・アドミニストレーターの佐藤祐一郎氏と研修試行協力者である法学研究科助教の山田綾子氏が参加しました。本稿は両氏へのインタビュー内容を紹介し、URAの認定制度への理解を深めることを目指すものです。

1. 今年度の研修や認定制度審査の試行に対し、具体的にどのような協力をしましたか。その協力を通して、特に学んだこと、感じたことはありましたか。どのような課題がありましたか。

佐藤さん: 私は、昨年度に実施された「認定URA」の研修・審査の試行にも協力させていただきました。このため、今回は、本制度の正式スタート後の認定を受ける際に生かせれば、また、本制度の立ち上げに向け、少しでも貢献できればと考え、自らのこれまでの事務職員・URAとしての実務経験を踏まえ、一つ上のレベルになる「認定専門URA」の「プロジェクト企画・運営」(プレアワード・ポストアワード)の枠での受審者として挑戦、協力させていただきました。

結果、自身としては、事前に一定のプレゼンの練習は積んでいたものの、実際の面接審査においては、やはり緊張し、十分に冷静な質疑応答ができず、さらに練習・準備が必要であったとの反省点とともに、評価項目であった「組織の機能強化への貢献」及び「卓越性」という点に、特に課題・不足があることに気づきました。

試行された面接審査自体に関しては、僭越ながら、指定されている評価項目に照らし、それらを評価するところにつながっているのかどうか、また、審査員間で、連携・一定の前提のすり合わせがされているのか、少し疑問に感じる質問もあったように思われました。

しかし、試行とはいえ、審査書類を作成、整え、面接審査に臨み、という機会を頂けたことは、非常に貴重な経験を得られた、と感じています。特に、大変お忙しい中、審査をしてくださった先生方、関係者の皆様に、この場を借りて、感謝申し上げたいと思います。

山田さん:私は、研修試行協力者としてFundamentalレベルとCoreレベルの両方を受講しました。RA協議会からのメールで募集を知り、受講資格が、①URAあるいはURA類似職としての業務経験を3年以上有する者、②Fundamentalレベル(10科目群15科目)とCoreレベル(10科目群15科目)の全科目の受講ができる者、③本試行に関するアンケートへの回答に必ず協力できる者ということでしたので、参加を決意しました。

10月・11月の2か月間、日々の業務の合間に30コマの授業をこなすことははっきり言って大変でした。ただ、講師陣の中にはこれまでの業務を通して知っている方も多くみっともない姿は見せられないと思いましたし、また、いくつかのリアルタイム授業ではグループワークを通じて一緒に頑張っている受講生と仲間意識を持つこともでき、何とか最後までやり遂げることができました。

URAとしての体系的な知識を得る機会はこれが初めてで、何でも新鮮に感じましたが、特に自分が担当する業務の位置づけと期待される水準を知ることができたのは収穫でした。課題としては、学んだ知識を日々の業務にどう生かしていくかということです。受講科目の中には、日頃の業務では経験のないものもあり、うまく取り入れられればより良い支援を提供できると思うのですが、限られたマンパワーでは限界もあります。何らかの協力体制が必要だと感じています。

2. 3月1日に開催された成果報告会「URAの質保証制度の実地に向けて」についての感想を教えていただけますか。

佐藤さん:特に印象的だったのは、「第1部 事業の概要と成果報告」の中で、「研修」・「審査」の各座長の先生から多くの改善点が説明されていた点です。上述の私自身疑問に思ったところ、また、これら以外にも、例えば書面審査で準備する推薦書・評価書に関し、これらを自身よりはるかにお忙しくされている方々に、非常に申し訳ない想いでお願いし、ご対応いただいていたので、大幅に簡略化するなどの改善案が説明されたことは、非常に良かったと感じました。

また、「第2部 試行協力者による意見交換」では、登壇者の皆様が、非常に率直な発言をされ、研修参加者の方々からも非常に有益であったとの前向きな発言が多かった点も良かったと思いました。

さらに、「第3部 徹底的にお答えします!質問コーナー」では、「研修」・「審査」の各座長の先生から、多くの質問に対し、真摯なご回答がされ、改めていくつもの学びを得ることができました。

山田さん:そのタイトルが示す通り、金沢大学が実施してきた試行に関する成果報告会であり、3部構成で開催されました。(図1のチラシを参照)

第1部「事業の概要と成果報告」では、研修と認定それぞれの試行に関する結果報告と実装を踏まえた改善案の提案、第2部「試行を終えて」では研修と審査に協力した参加者による意見交換、第3部は、webinar視聴者からの質問コーナーという構成でした。私が協力した研修試行が本事業においてどのような目的を持って計画されたのかを知ることができ、改善案では試行参加者による意見が多くの点で反映されていると感じることができました。一方で、質問コーナーでは、認定制度の是非を問うものが多く、試行協力者としては歯がゆさを感じる場面もありました。

3. 山田さんはこの成果報告会で「試行協力者による意見交換~試行を終えて~」というセッションに登壇されましたが、そのセッションの感想を教えていただけますか。

山田さん:このセッションは、審査と研修それぞれの試行協力者によるもので、私は研修試行協力者として登壇させていただきました。他の登壇者が事務職員の方と大学本部のURAの方ということもあり、私は部局のURAという立場から発言させていただきました。私が属する法学・政治学系の分野で求められる支援者像とは、例えば研究プロジェクトを内側から支える人材です。私の仕事のひとつは、研究者間や研究機関相互、研究者と事務部、部局と本部などを繋いで円滑にプロジェクトを進めることであり、その積み重ねがさらに次のプロジェクトにつながっていきます。東京大学に委託された事業で作成されたURAスキル標準をもとに私の業務を分析すると、各項目の経験値には大きな開きが存在します。

私にとってはURAという名称はあくまで後付けであり、スキル標準やそれを基準に構成されている本研修の科目すべてを日頃の業務でカバーしているわけではありません。ただ、これまでがむしゃらに取り組んできたひとつひとつの業務が、スキル標準により整理分類されたことで、私は自分の立ち位置を客観視することができました。それはまるで名もない家事に名前が与えられたような感覚で、仕事内容を他者と共有しやすくなる半面、自分に達成できていない部分があることも突き付けられました。焦りも感じましたが、日常業務ひとつひとつの位置付けと到達目標が明確になり、果てしなく見えていた仕事をURA業務という枠の中でとらえることで気持ちに余裕が生まれることもありました。たとえ大きな組織に所属していても、研究支援に特化した研修プログラムを受けられる機会は非常に稀だと思います。Fundamentalレベルで取り上げられる内容は、URAの基盤知識と言えます。そこから個々の努力と創意工夫によっていかに発展していけるか、あるいはどれだけ成長できているかをCoreレベルでの学び、ひいては現在の自分と照らし合わせてみる機会として、本研修は極めて有効だと思います。

以上のことから、本研修が実装化された暁には、是非ある程度の経験を積んだ方にも受講してほしいと感じています。先日、受講証明書が送られてきたのですが、単純に嬉しかったです。こうした努力に対するご褒美は仕事のモチベーション維持に欠かせないと思います。また、試行終了後にネットワーキングの機会を設けていただいたことにも感謝しています。これまでもRA協議会年次大会などで人脈を広げる機会はありましたが、ハードな研修を経ての絆は特別で、一種の戦友のような感覚を持つことができました。

本試行においては、金沢大学に設置された事務局の強力なサポート体制が不可欠でした。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

4. これからの質保証制度についてどのように考えていらっしゃいますか。

佐藤さん:来年度から、実際に本制度がスタートする予定で、これにあたっては、さまざまクリアしなければならない課題が山積されていることと思われます。もちろん、これらの課題を少しでも解決した上で、ということになろうかと思われる一方、完全に解決できない課題も残ると思われます。そのような中でも、まず、開始して進めていくことが重要ではないか、と考えています。

まず走り始め、走りながら課題を一つずつクリアしていき、また、改善も図りながら、より良い制度に高めていく、ということが重要ではないか、と考えています。

また、本制度だけではなく、これを取り巻く環境を整備していくことも非常に重要と考えています。認定されたURAなどが、認定を受けたメリットを享受し、自らが望むところに限りなく近いキャリアパスを描いていけるよう、各大学等研究機関側の、機関内でのURAに対する考え方や環境整備も、同時に進められていくことがないと、本制度の存在意義が薄まり、持続可能性、発展が危うくなると考えられます。

各大学等研究機関で活躍するURAの多くは、任期付のままで、各機関内で、まだまだ確立されたポジションを得ているわけではないと思いますが、私を含めたURA一人ひとりが、与えられたミッション、あるいは、各機関内で新たに切り拓いていく活動を、多くのステークホルダーの期待に応える形で遂行して、所属する各機関内での存在感を確固なものとして、なくてはならない存在になっていくことが、今後さらに必要になっていくと思います。

さらに、各URAなどが、本制度をより良いものにしていけるよう積極的に盛り上げていくことも重要と思います。これらの先に、本制度の、またURA自体の継続的な発展、成功がある、と考えています。

山田さん:質保証制度が確立することで、URAを目指す若者が増えることを期待する声が多いと思います。それはもちろんなのですが、私は自分もURAとしての仕事をしているかもしれないと気付く人が増えてほしいと思います。そして、そのことに誇りを持ってもらえるようになれば良いと考えています。

今、研究者が十分な研究時間を確保できないことが問題視されています。優秀な研究者がいればそれだけで研究力が増すのではなく、優秀な研究者を支える人材がいるからこそその研究者は力を発揮することができるのであり、質保証制度によって研究支援という仕事の魅力を多くの方に感じてもらえると良いなと思います。

【3】大阪大学経営企画オフィスではURAを募集しています/ Research Administrator (URA) Job Opening

大阪大学経営企画オフィスは、大型研究プロジェクトの獲得と同プロジェクトの円滑な実施にかかる業務の強化を予定しており、当該業務に従事する人材(リサーチ・アドミニストレーターまたはチーフ・リサーチ・アドミニストレーターまたはリサーチ・マネージャー)として、特任学術政策研究員(常勤)を募集します。

◎公募要領 /For details

https://www.omp.osaka-u.ac.jp/doc/job/open_recruitment_URA20210319.pdf

以下は、公募要領の一部抜粋です。必ず上記リンク先で公募要領全体をご確認ください。

------

●募集人数:1名

●勤務場所:吹田キャンパス (大阪府吹田市山田丘 1-1)

●職務内容:以下に示す大型研究プロジェクトの構築、実施に関わる業務、大阪大学の URA 力強化に関わる業務に従事する。特に、「②大型研究プロジェクトの実施支援」においては、研究者や事務職員と適切に連携し、研究プロジェクトの円滑な遂行に資する業務に携わる。

①大型研究プロジェクトの申請支援

②大型研究プロジェクトの実施支援

③研究力強化に資する人材の育成(FD、SD 等)

その他、経営企画オフィスにおける業務、大学の研究力強化に関する業務に従事する。また、URA 業務の高度化に関する調査研究を行う。

●応募資格:

[必須条件]

1. 上記の業務に従事し、URA として組織に貢献する意思のある方

2. 柔軟な考えを持っており、上記の職務内容に専念しその高度化に意欲を有する方

3. 日本語によるコミュニケーション能力がある方

[望ましい条件]

以下のいずれか1つ以上を満たすことが望ましい。

1. 研究またはURA等研究支援業務の経験が2年以上あること

2. 博士(特に理工系)の学位を有すること

3. 英語によるコミュニケーション能力があること

●採用日:2021年5月1日(以降できるだけ早い日)

●契約期間:採用日から2022年3月31日まで

※雇用契約期間満了後、審査により更新の可能性あり

(ただし、採用日から最長 10 年を期限とする)

●勤務形態: 「38.国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」による

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html ※専門業務型裁量労働制適用(みなし労働時間:1日8時間)

●給与および手当: 「48.国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員(特任等教職員)給与規程」による

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html 別表第1において、リサーチ・マネージャーの場合は 7~8 号数、チーフ・リサーチ・アドミニストレーターの場合は 9~10 号数、リサーチ・アドミニストレーターの場合は 11~13 号数の標準区分を適用予定(12 分の 1 の額を月額基本給として毎月支給)

※応募者の経歴等を考慮して、従事していただく職務内容により決定します。

(※ 住居手当、扶養手当、退職手当及び賞与は支給しない)

●応募期限 (日本時間にて):2021年4月26日(月)必着

ただし、候補者が決定し次第、締め切ります。

●問合せ先:高野 誠

ura-recruit@lserp.osaka-u.ac.jp

【4】大阪大学URAだより--2021年2月・3月の主な活動

●外部資金獲得支援いろいろ

・JST創発的研究支援事業採択者インタビュー実施、採択者に対するフォロー、次年度応募に向けた全学支援方法の検討

・2021 JST-ERATO予備提案申請支援

・JSPS 令和4年度(2022年度)採用分特別研究員申請マニュアル(日・英)の作成(学内限定公開)

https://my.osaka-u.ac.jp/admin/kensui/special_researcher/application-information/x74zeu

●学内支援プログラムを運営・支援しています

・2020年度論文作成・発信支援

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/researchdissemination/2020support_for_accessing_publishing_academic_papers.html

・教員等「公募要領(英語・日本語)作成支援ツール」の配付をしています

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/international/post_12.html

●セミナー等の開催、研修コンテンツ提供

・Nature Masterclasses科学論文の作成・発表等に関するオンラインコースの導入

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/news/nature_masterclasses.html

・学術論文投稿推進セミナーの開催(附属図書館との共催)

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/news/post_14.html

・経営企画オフィスURA研修プログラムをCLEで提供中(学内限定)

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/news/20201110.html

●URAネットワーク

・今後の全学としての研究推進・支援体制に関する部局との意見交換

・RA協議会第16回運営委員会参加

●その他

・研究大学強化促進事業 大阪大学の取り組みウェブサイトの更新

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/researchuniversity/

・Nature Index APAC記事掲載等への対応

https://www.nature.com/articles/d42473-020-00518-w

・本部と部局の研究推進・支援業務担当者の情報共有や意見交換のためにURAミーティングを定例開催(2週間に1回)

・研究力強化施策の検討サポート

・部局の研究力分析へのコンサルテーション

・先導的学際研究機構の活動支援

・ムーンショット型研究開発事業の採択プロジェクト運営支援

・人文系サイエンスマップ(仮称)説明会の開催 _

・各種学内会議・委員会への参画

【5】大阪大学における新型コロナウイルス対応関連情報

●大阪大学公式サイト「新型コロナウイルスへの対応について」

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona

大阪大学の活動基準、コロナウィルスに関連した取組・研究成果等がまとめて紹介されています。

●本学の新型コロナウイルスワクチンの研究開発に対するご支援

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/3/20210310001

この度、本学における新型コロナウイルスワクチンの研究開発に対し、株式会社三菱UFJフィナンシャルグループから2億5千万円の寄附によるご支援をいただけることになりました。

新型コロナウイルスは、変異株も出現するなど、社会に多大なる不安を与えております。

この度のご支援を活用して、変異株も含めたウイルスの感染病態を明らかにするとともに、さらなるワクチン開発につながる研究や、ワクチン開発に携わっている研究者たちの支援を行うことで、社会の付託に応えてまいります。

【6】大阪大学ホットトピック

●理工学図書館「TPSCo Commons」、「TPSCo Lounge」のスタートを記念してオープニングセレモニーを実施

●第2弾公開! YouTubeチャンネル「【公式】阪大の〇〇にきいてみた」

●大阪大学NewsLetter読者アンケートへのご協力について

●大阪大学NewsLetter2021春号(No.84)を発行しました

●「ムーンショット型研究開発事業 新たな目標検討のためのビジョン策定(ミレニア・プログラム)」に本学の研究者・学生が参画する目標検討チームが採択!!

●最新の研究の成果リリース

- 2021年3月25日

3次元回路に必須の貫通電極を非破壊・非接触に分析する世界初の技術 - 2021年3月25日

肥満、糖尿病はオーラルフレイルのリスク - 2021年3月24日

景観シミュレーション用のMRに新技術

AIを統合して動的なオクルージョン処理と景観指標の推定を実現 - 2021年3月23日

凝集したタンパク質を元に戻す分子Hsp104の構造を解明

- 2021年3月23日

新型コロナ感染禍の当事者の声から社会現象を読み解く

さまざまな立場から見えた「異なる景色」をありのままに記録する - 2021年3月22日

アンドロイドの表情に違和感が生じる要因候補を特定

顔皮膚の大局的流れにおける人との違いが明らかに - 2021年3月19日

予期しない電磁放射を可視化する電磁回路シミュレーターを開発

放射現象による電磁ノイズを考慮した電気回路設計が可能に - 2021年3月18日

集合体の"形"を決めるメカニズム 分子認識相互作用の強さによって制御

生物の多様な形状の起源に迫る - 2021年3月17日

緒方洪庵が遺した"開かずの薬瓶" 非破壊で解明

ミュオンビームによる医療文化財の分析に成功 - 2021年3月16日

野生型の細胞が強い光でも生育できる遺伝子を発見

光合成による有用物質生産を効率化する新技術 - 2021年3月16日

水の力でもっと精密にナノ粒子をとらえる!

ナノポアデバイスの開発で高精度な解析の実現へ - 2021年3月16日

老いた脳の修復力を回復させるメカニズムを発見

- 2021年3月16日

「ありそうでなかった反応」の発明

炭素−炭素二重結合の立体特異的ジアミノ化 - 2021年3月12日

深層学習を用いて高精度にHLA遺伝子配列の予測が可能に

ヒトゲノム情報に対する深層学習の応用研究のマイルストーンに - 2021年3月10日

環状ペプチドの活性をあらゆるタンパク質に「コピー&ペースト」することに成功

新技術ラッソ・グラフト法による新しいバイオ医薬創成 - 2021年3月8日

"血液1滴"から肺の生活習慣病を診断!

慢性閉塞性肺疾患の新規バイオマーカーを同定 - 2021年3月8日

疾患ゲノム情報と薬剤データベースを統合する新たなゲノム創薬手法を開発

複数の疾患に対する新しい治療薬の候補を発見 - 2021年3月8日

研究のプロセスに患者が関与することの効果を実証

患者が参画する新しい医学研究の進め方についての実践を分析 - 2021年3月6日

抗がん剤後の骨髄回復を促す新たなメカニズムを発見!

自然リンパ球による緊急回復スイッチの作動 - 2021年3月5日

磁場に強い超伝導を実現する新たなメカニズムを発見

子レベルの厚さで起こるスピンのひねりが鍵 量子コンピュータ素子などへの応用に期待 - 2021年3月4日

スズとグラフェンの界面を利用した 二酸化炭素を高効率に還元する新しい触媒を開発

二酸化炭素からの化成品合成技術の加速へ - 2021年3月4日

細菌べん毛モーターの基礎となるMSリングの構造を解明

1種類の分子34個が集合して織りなす複雑なシンメトリー構造 - 2021年3月3日

発見!根の先端は橋と同じだ!

器官の形に生物種を超えた共通性をもたらす物理 - 2021年3月2日

ジャガイモの毒α-ソラニンは トマトの苦味成分から分岐進化した

- 2021年3月2日

光で繊毛運動を調節する新規タンパク質の発見

- 2021年3月1日

優れた高分子太陽電池材料を見いだす人工知能

仮想の20万種類から選び合成した新材料で有効性を実証 - 2021年2月24日

体内時計を用いて季節に応答する脳神経細胞を発見

季節に伴う日の長さの変化を細胞レベルで感知 - 2021年2月19日

ナノスケール量子計測からリン脂質の動きを捉えることに成功

創薬に向けた細胞診断への応用に期待 - 2021年2月19日

悪性度の高い前立腺がんを診断する新たな高感度測定法を確立

患者負担を少なく、短時間で効率的ながんの検出を可能に - 2021年2月19日

異なる金属を混ぜて表面反応を制御する

合金表面でさびができる過程を解明、腐食に強い材料の開発に貢献 - 2021年2月18日

理論計算による高効率な磁気構造予測手法の開発に成功

- 2021年2月17日

植物はなぜ超高分子量ポリマーをつくるのか?

生物普遍のたった2つのアミノ酸が織りなしていた超高分子量ポリマーの生合成 - 2021年2月17日

高い抗腫瘍効果を示す新しい腫瘍溶解性アデノウイルスを開発

新しい抗がん剤の開発 - 2021年2月17日

原子1つの沈殿を調べる!

超重元素ラザホージウムの共沈挙動の実験的観測 - 2021年2月15日

希少難病・肺胞蛋白症の発症に関わる遺伝子を発見

世界で初めて免疫関連遺伝子HLA領域の遺伝的多型の関与を証明 - 2021年2月11日

生体のマグネシウムイオン(Mg2+)輸送の構造基盤を解明

膜輸送分子がMg2+を認識して細胞外に排出する仕組みを明らかに - 2021年2月11日

腎臓切除後の代償性肥大の仕組みを解明

細胞外環境の再整備メカニズムの発見 - 2021年2月10日

新たな中性子利用開拓の鍵となる高精度核反応計算手法を開発

計算結果を基礎科学や医療等での中性子利用に資するデータベースとして公開 - 2021年2月10日

タンパク質中のトリプトファン残基を特異的に水酸化する新しいフラビン酵素の構造と機能を解明

新規機能性ペプチドの酵素的合成法の開発につながる成果 - 2021年2月10日

リチウムイオン電池の厚いシリコン負極の高容量化と高電流密度化に成功

循環型経済に寄与する新技術 - 2021年2月9日

血液透析患者の冠動脈石灰化リスク軽減に期待

厳格な血清リン濃度コントロールにより血管石灰化を抑制 - 2021年2月8日

重症新型コロナウイルス感染症の再増悪因子の解析

リンパ球数・ウイルス抗体価は再増悪を予測する - 2021年2月5日

タンパク質の柔らかさを予測するAI

巨大かつ複雑な生体高分子の機能メカニズム解明に期待 - 2021年2月4日

食品添加物、化粧品原料等に使われるソルビトールをより安全・省エネ・低コストで生産可能に

世界最高効率!グルコース水素化反応用の合金ナノ触媒を開発 - 2021年2月3日

iPS細胞から結膜上皮の作製法を確立

眼疾患への創薬・再生医療研究を加速させる新技術 - 2021年2月2日

精子ミトコンドリア鞘形成の分子メカニズムを解明

ARMC12は精子ミトコンドリアダイナミクスを制御する - 2021年2月2日

肥満リスクに新知見!朝食のほかに夕食の摂取頻度にも注意

大阪大学の学生26,433人を6年間追跡した疫学研究 - 2021年2月1日

世界初!フル解像度8K映像を非圧縮で無線伝送

-テラヘルツがBeyond5G、6Gへと加速する - 2021年1月29日

身近な生活廃熱の発電利用に向けた室温SiGe熱電材料

宇宙船で使われる材料を身近に:独自方法論により熱電変換出力3倍増大を実証 - 2021年1月26日

IoT機器の超高感度化へ

磁石でサブギガヘルツ帯の世界最高ダイオード感度を達成! - 2021年1月26日

過飽和によるアミロイド線維形成の抑制を解明

高齢者に多いアミロイド病の予防に貢献する新概念 - 2021年1月26日

次世代半導体デバイス材料の革新的な評価手法が登場!!

テラヘルツ分光法による酸化ガリウムの超高周波特性の計測

メールマガジンのバックナンバー一覧はこちら。

INDEXに戻る

【企画・編集・配信】

大阪大学経営企画オフィスURA部門(旧 研究支援部門)

担当:佐藤・川人◎配信停止やご意見・ご感想はこちらまで

http://osku.jp/v0842〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1共創イノベーション棟 401

http://www.ura.osaka-u.ac.jp/2021年3月30日(火) 更新

ページ担当者:モリソン、川人