URA MAIL MAGAZINE vol.73

「今年から早まりました!科研費の季節」特集

「研究者の自由な発想や好奇心に基づく研究」を支援する唯一の競争的研究費であるとされている科研費は、すべての分野にとって非常に重要な研究費です。記憶に新しい大改革「科研費審査システム改革2018」の後も、より良い制度として持続・発展していくために、科研費は継続的に審議・見直しが図られています。今年度は、公募・内定時期の早期化が大きな話題になっています。

今号では、そんな科研費の最新の動向や、学内向けの各種科研費応募支援施策などをまとめてお届けします。

今年度URA部門に新しく加わった4人のURAの紹介記事もあります。

ぜひご高覧ください!

■INDEX

- 科研費の動向について

- ご存知ですか?大阪大学の科研費申請支援制度いろいろ

- 科研費獲得推進プロジェクト:小冊子 「"採択される申請書"作成のアドバイス-科研費申請書を評価するピアレビュープロセスの実情-」の作成裏話

- PI人件費・バイアウト経費について

- 大阪大学における英語論文関連支援メニューの紹介

- 大阪大学経営企画オフィスURA部門に新しいURAが4人着任しました!

- リサーチ・アドミニストレーション(RA)協議会 第7回年次大会(9月14日・15日開催)

- 大阪大学URAだより--2020年8月・9月の主な活動

- 日本工学アカデミー・PE研究会共催 公開シンポジウム2021「ネクストイノベーターへ伝える企業・創業の魅力」(11月19日・26日開催)

- 大阪大学ホットトピック

●大阪大学の活動基準について(2021年8月2日以降)

●2021年7月から10月は、大阪大学 Diversity&Inclusion強化期間です

●井上信治国際博覧会担当大臣が来訪されました

●継続ご支援のお願い『新型コロナウイルス感染症対策基金(医療対策の充実)』

●カリフォルニア大学デービス校のロドリゲス教授に大阪大学名誉学位を贈呈

●大阪大学と島津製作所による「REACHラボプロジェクト」を開始

●新型コロナワクチン職域接種(大学拠点接種)の本格実施が始まりました

●最新の研究の成果リリース

【1】科研費の動向について

昭和43年に開始した科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)は、人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする競争的研究費であり、ピアレビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。

平成30(2018)年度採択分より、新たな審査区分および審査方式の導入を中心とした抜本的な見直し、いわゆる「科研費審査システム改革2018(科研費改革2018)」が実施されました。

本稿では、この改革後の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会第10期研究費部会(以下「第10期研究費部会」という。)での議論等を踏まえ、令和4 (2022) 年度科研費の公募に係る制度改善等のうち、公募・内定時期の早期化など主な4つをご紹介します。

●公募・内定時期の早期化等について

驚かれた方も多くおられたと思いますが、令和4 (2022) 年度より、科研費の公募開始・締切時期が大きく変わりました。大型研究種目(特別推進研究、基盤研究(S・A)))は、公募開始・締切時期が例年に比べ約2ヵ月前倒しになり、応募・採択者ともに最も多くボリュームゾーンと言える研究種目(基盤研究(B・C)、若手研究、挑戦的研究)は、約1ヵ月早まりました。これにより、特別推進研究、基盤研究(A・B・C)、若手研究については、本年度内に内定通知が出される予定です。他の研究種目の内定時期についても前倒しとなります。

本年度中に内定通知のある研究種目についても、予算使用開始は次年度に入ってからで変更ありませんが、研究スタッフの雇用継続や物品調達の準備等を年度末までに進められることで、よりスムーズに研究を開始できるようになるメリットがありそうです。

特別推進研究、基盤研究(S)、挑戦的研究は、基盤研究(A・B・C)や若手研究と比べ、例年、内定時期が遅くなっておりますが、これらの研究種目も、今後、さらに内定時期を早めていく対応がとられていく見込みです(註1)。

●挑戦的研究の審査方式の見直しについて

「挑戦的研究(以前の「萌芽研究」、「挑戦的萌芽研究」)」は、他の研究種目との重複申請が比較的しやすい研究種目です。また、研究者が温めてきた、基盤研究で実施する内容よりも実現可能性は低いかもしれないものの、上手くいった場合にはより大きなインパクトも期待できる新たなアイディアの実現・検証等のために、また、新たな学術分野を日本発で生み出していくために、貴重な研究種目と言えると思います。「挑戦的研究」は、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究も対象とする(萌芽)および、より大型の(開拓)の2つからなります。

令和4 (2022) 年度公募より、その「挑戦的研究」の審査方式が以下の2点において見直されることとなりました。

1点目は、まだ日本学術振興会にて審議中ながら、評定要素における「挑戦的研究としての妥当性」の独立です。旧評定要素には「挑戦的研究としての妥当性」「研究目的及び研究計画の妥当性」「研究遂行能力の適切性」があり、これらを勘案して総合的に審査が行われていました。新評定要素は「A.挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素」と「B.研究計画の内容に関する評定要素(1)研究目的及び研究計画の妥当性(2)研究遂行能力の適切性」に再構成され、研究課題の挑戦性が以前に増して重視されるようになる見込みです。

2点目は、「挑戦的研究(萌芽)」のみに関するものですが、審査方式が「総合審査」から「2段階書面審査」へ変更になりました(「挑戦的研究(開拓)」はこれまで同様「総合審査」のまま)。「総合審査」、「2段階書面審査」とも、同一の審査員が二度にわたり審査する点には違いはありませんが、「挑戦的研究(萌芽)」に関しては、1段階目の書面審査の後、2段階目の合議にて内定候補研究課題を決める「総合審査」から、他の審査員の1段階目の評点も参考にしつつ2段階目の書面審査において電子申請システム上で評点をつける「2段階書面審査」方式に変わります(基盤研究(B・C)、若手研究も「2段階書面審査」方式です)。この変更により、審査の効率化が図られ、審査員の負担が減り、内定通知時期の早期化も図られる見込みです。

●基盤研究等の計画調書の見直し、研究インテグリティ確保について

令和4 (2022) 年度公募の調書においては、令和3 (2021)年度公募の調書における「1研究目的、研究方法など」及び「2 本研究の着想に至った経緯など」を統合すると共に、説明書きと評定要素との対応関係を整理するなど、見直しがされています。

また、「研究インテグリティの確保に係る対応方針について」(令和3年4月27日統合イノベーション戦略推進会議決定)に基づき、科研費制度側で可能な対応が令和4(2022)年度公募(令和3年7月)から先行して実施されます。本対応方針における「研究インテグリティ」とは、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保が求められる研究の健全性・公正性を意味します。その検討の背景には、研究開発活動における国際ネットワークの強化が進められる一方で、国際的に利益相反・責務相反、科学技術情報の流出等の問題が顕在化しつつある状況があります。上記対応方針を受けて、研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄について、記入要領の指示書き等に従って適切に記載する必要があります。なお、当該方針を踏まえた「競争的資金の適正な執行に関する指針」については改正中とのことで、今後予算執行に当たっての対応も求められる場合があります。

●新型コロナウイルス感染症に関連する対応について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、日本学術振興会では、研究遂行が困難となった研究者や研究機関に向けて様々な対応を行っています。令和3年度以降も状況に応じて、利便性を考慮した柔軟な対応を続けるとされており、最新情報やFAQなどが以下のリンク先で公開されています。

https://www.jsps.go.jp/oshirase_2020-1.html

現在に続く制度ができてから半世紀を経てなされた大改革である「科研費改革2018」の後、研究者の自由な発想による研究を広く支援する貴重な科研費制度は、時代の変化への対応あるいは、より良い制度として持続・発展していくために、継続的に審議や見直しが図られています。今年度、科研費の獲得支援業務をより強力に推進している当部門においても、研究者の方々に科研費を最大限活用いただけるよう、今後も制度の見直し・変更等の内容を注視し、随時お知らせしていきたいと考えています。

(註1)

今回の公募開始・締切、内定時期の前倒しは、第10期研究費部会の議論(同部会がとりまとめた「第6期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の改善・充実について」令和3年1月21日)によれば、主には、文部科学省所管の学術変革領域研究に係る日本学術振興会への業務移管へ向けた影響によるものです。新型コロナウィルス禍の影響も受け、この移管計画が予定どおり進められない状況となっている面もあるようですが、今後、科研費は、日本学術振興会ですべての研究種目の公募、審査等、進められていくこととなります。

【主な参考資料】

・「科研費の最近の動向及び令和4(2022)年度公募について」

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_210709_2/data/siryou2.pdf

・「科学研究費助成事業(科研費)について」

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_210709_2/data/siryou1.pdf

・ 「第6期科学技術基本計画に向けた科研費の改善・充実について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/045/1413368_00003.htm

・「文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会第11期研究費部会」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/050/index.html

・「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」(令和3年4月27日統合イノベーション戦略推進会議決定)

https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/integrity_housin.pdf

【2】ご存知ですか?大阪大学の科研費申請支援制度いろいろ

今年も科研費の公募が始まりました。

以下は、「科学研究費助成事業 学内説明会」や相談員制度など、大阪大学の科研費申請に関する支援制度(全て学内向け)です。

本学教職員の皆さんは、ぜひ一度詳しい情報をご確認ください。

| No. | 名称 | 主な対象 (全て学内向け) |

時期(2021年) | 概要 |

| ① | 科学研究費助成事業学内説明会(日本語) | 科研費申請を予定している研究者、科研費担当職員 | 新型コロナウィルス感染症の影響により、授業支援システム(CLE)への動画掲載によるオンライン説明会として実施 視聴可能期間: 6/9(水)〜10月中旬(予定) |

(1)科学研究費助成事業について (2)科研費応募にあたっての留意事項等 (3)採択経験者による各応募種目における計画調書の作成について 採択経験者による各応募種目における計画調書の作成について、ご自身の申請・採択の経験を踏まえたご講演をいただきます。今年度は科研費説明会と併せてCLEへの動画掲載により開催します。 ・視聴希望申込方法:以下URL(本学授業支援システム:CLE内「コミュニティ」ページ)より別紙をご参照の上、「自己登録」をお願いいたします。 http://osku.jp/k0720 コミュニティ名: 科学研究費助成事業 学内説明会 別紙:https://my.osaka-u.ac.jp/admin/kensui/3oic9h/view |

| ② | 科研費相談員制度(日本語・英語) Advisory System(Jp/En) |

本学から申請を予定している研究者で、本制度利用時点で本学に科研費応募資格がある者。 Researchers who are eligible to apply for FY 2021 KAKENHI from Osaka University. |

[受付期間]8/25(水)~9/3(金) [Registration period] From August 25 to September 3 |

科研費審査委員経験者等の科研費制度に精通した者の中から分野毎に相談員を選任し、応募を予定している全学の研究者に対し、研究計画策定や計画調書の作成について助言を行います。 秋募集種目のうち、基盤B、C、若手研究、挑戦的研究を対象とします。 The applicants for Grant-in-Aid for Scientific Research (B)(C) or Grant-in-Aid for Early-Career Scientists are able to consult with professors who are familiar with KAKENHI and the applicants' research field(s). |

| ③ | 研究計画調書の事務チェック | 本学から申請を予定している研究者のうち希望者 | [基盤研究(B・C)、挑戦的研究(開拓・萌芽)、若手研究] 8/30(月)9:00~9/10(金)8:00に受付 [特別推進研究、基盤研究(S・A)] 受付終了しました |

研応募前に、研究計画調書が所定の様式を使用して作成されているか等の、書面チェックを行います。 希望者は学内締め切りまでに、メール添付にて提出し、マイハンダイ(以下のリンク)にて登録を行います。 https://my.osaka-u.ac.jp/kakenhi |

| ④ | 大型科研費アドバイザー制度(本年度は試行) | 本学から申請を予定している研究者で、特別推進研究・基盤研究(S)へ申請を予定している希望者 | 利用登録受付期間 8/3(火)〜8/10(火) | 科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の応募支援の一環として、大型の研究種目に応募する研究者を対象に、科研費採択や審査委員のご経験のある名誉教授の先生方に研究計画調書の作成等のアドバイスを頂くことで、本学の大型科研費獲得を支援する制度です。本年度から試行的に実施します。 研究計画調書の内容について、アドバイザーからアドバイスを頂きます。アドバイザーとなる先生とのやりとりを通じて、申請内容のブラッシュアップを目指します。 リンク先:http://osku.jp/q0825 |

| ⑤ | 模擬ヒアリング | 特別推進研究や学術変革領域研究A、基盤研究Sの書類選考通過者 | ヒアリング審査の時期に応じて個別調整 | ヒアリング対象者の分野に関係する学内の研究者と経営企画オフィスURAが模擬審査員となり、本番さながらのヒアリングを実施します。プレゼンテーションや質疑応答に対するアドバイスを行います。 |

| ⑥ | 小冊子「"採択される申請書" 作成のアドバイス」配布 | 本学から申請を予定している研究者 | 8月より配布中(学内限定) | 科研費審査に関わる学内の諸先生方(人文社会科学系、理工情報系、医歯薬生命系)へのインタビューに基づき、ピアレビュープロセスの実情や審査員の立場からのアドバイスなどをまとめた冊子を学内限定で配布します。 |

| 参考1 | 外国人研究者向け科研費説明会(英語) KAKENHI Information Session for International Researchers (in English) |

本学の外国人研究者およびその支援者 International researchers in Osaka University and support staff |

本年度は実施予定なし Not held this year |

以下は、2019年度開催分の情報です。 外国人研究者向けの科研費制度の概要説明およびアドバイス。 This Information session was held in 2019. It provides outline of the KAKENHI and suitable advice for applicants. 【Ref.】KAKENHI Information Session of FY2020's (Login to My Handai is required) |

| 参考2 | Application Manual for the Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) Program FY2021 edition | 外国人研究者およびその支援者 OU International Researchers and their supporters |

最新版は8月下旬公開予定 The latest version will be available from Late-August |

以下は、2020年度に公開したマニュアルです。 外国人研究者およびその支援者向け、科研費英語申請のためのコンテンツ。 This manual was published in FY 2020 and the latest version is coming soon. It provides a lot of useful information on the KAKENHI for international researchers. 【Ref.】Application Manual for FY2021 Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) (Login to My Handai is required) |

【問い合わせ先 Contact】

①〜④:大阪大学 研究推進部 研究推進課 学術研究推進係

Research Promotion Division, Department of Research Promotion, Osaka University

TEL:06-6879-7033

E-mail:kensui-kensui-gakuzyutu@office.osaka-u.ac.jp

⑤〜⑥、参考1~2:大阪大学 経営企画オフィス URA部門

Research Management and Administration Section, Office of Management and Planning, Osaka University

内線:06-6879-4981

E-mail:ura_advice@lserp.osaka-u.ac.jp

※上記以外、各部局独自の支援制度を設けている場合があります。詳しくは各部局の担当部署にご確認ください。

【3】科研費獲得推進プロジェクト:小冊子「"採択される申請書"作成のアドバイス-科研費申請書を評価するピアレビュープロセスの実情-」の作成裏話

研究室に配分される"自由に使える"運営費交付金が大幅に減った今、外部からの研究資金を獲得することは、研究活動を実施・継続するために必須な状況となっています。特に科研費は、研究の実施に関して自由度が高く、「研究者の自由な発想や好奇心に基づく研究」を支援する唯一の競争的資金であるとされています。また、科研費獲得へ向けた準備は、各研究分野における次なる展開をデザインし、新たな研究チームを立ち上げていくという、非常に大切な研究プロセスの一部であるとも言えます。

研究資金としてだけでなく、研究のさらなる展開・発展にも非常に重要となる科研費に関し、経営企画オフィスでは、その採択率の向上や本学独自の研究活動の更なる活性化を目指した新たな取り組みを開始しました。その1つが今回発行した小冊子「"採択される申請書"作成のアドバイス-科研費申請書を評価するピアレビュープロセスの実情」(図1)です。

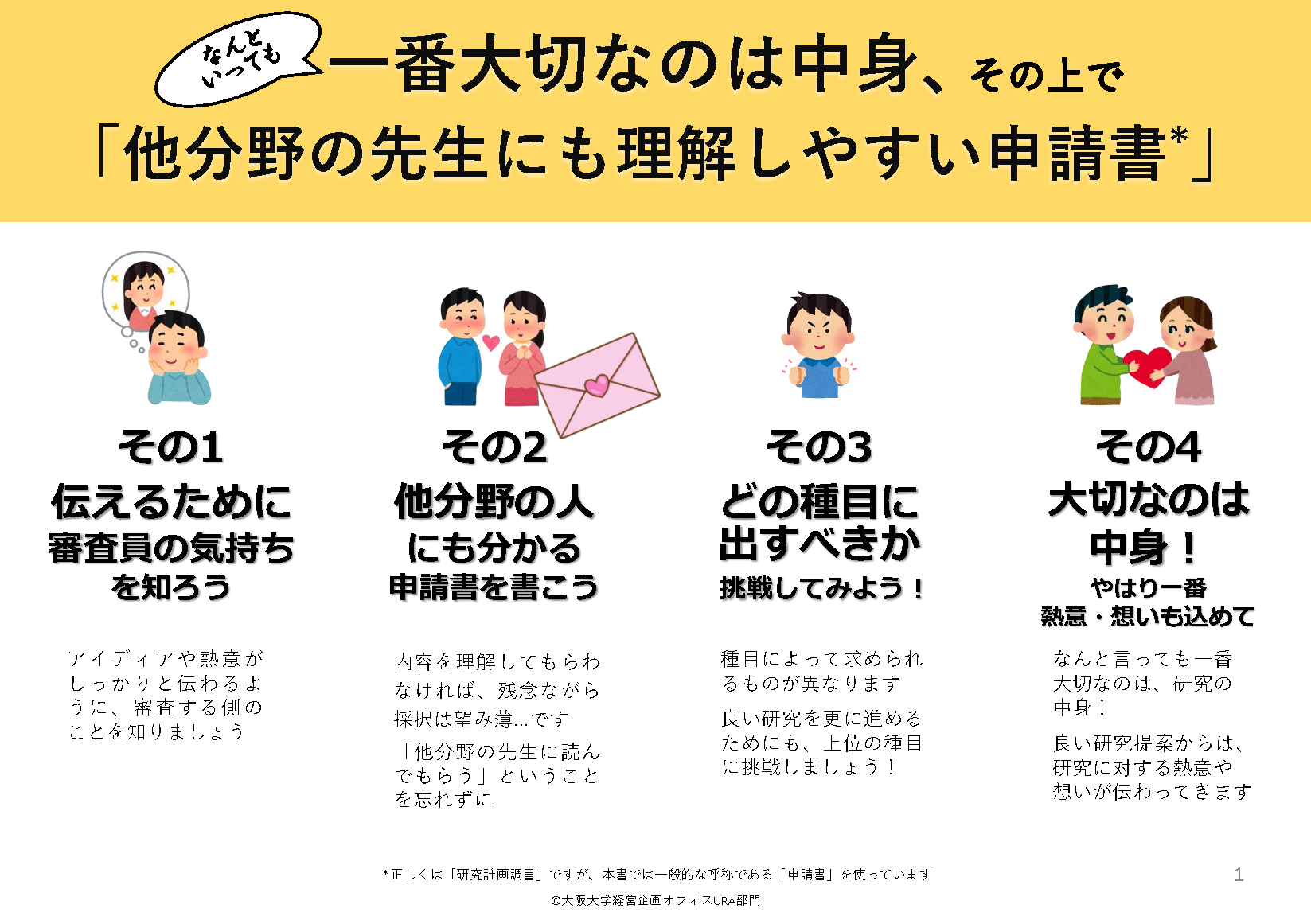

図1 "採択される申請書"作成のアドバイス-科研費申請書を評価するピアレビュープロセスの実情-の表紙(上図)とポイント(下図)。

申請書を整えることは、スタートラインに立つということ。「他分野の人にも理解してもらう」ことを忘れずに。そして、なんといっても一番大切なのは「研究の中身」です。

申請書を作成するために知っておくべきピアレビュー(審査)プロセスの実情や、審査委員の立場からの、これはというアドバイスなど、申請書作成において欠かせない貴重な情報を盛り込んでいます(冊子は学内限定で配布中です)。

さて、ここではどのような経緯で小冊子を作ることになったのか、また完成に至るまでのプロセスについてお伝えしたいと思います。

「阪大の科研費獲得向上の新たな施策を考えましょう」と、経営企画オフィスURAのミーティングで話題に上がったのは、2021年4月半ばでした。これを機に、URAでの新たな科研費獲得推進支援事業がスタートしました。私自身、これまで研究費獲得のために申請書を書いてきましたが、「科研費が獲得できるかは提案者のアイディアが全て。秘策なんてあるわけがない」と思っていました。正直なところ、このお題はなかなか厳しいなと思いました。とは言っても何か案を出さなければなりません。とりあえず思いついたのは、「ベテラン先生による科研費獲得セミナーの開催」や「科研費獲得指南書の配布」でした。しかし、ベテラン先生によるセミナーはすでに研究推進課で長年実施していますし、科研費獲得指南書の配布に関しては、今やオンライン書店でワンクリック、瞬時に手に入る時代です。同じような企画を立てても研究者が関心を持ってくれるとは思えません。なかなか良い案が浮かびません。

そんな中ヒントになったのは、経営企画オフィスURAが実施している「大型研究費に関する模擬ヒアリング支援」でした。基盤S、特別推進、学術変革領域といった科研費の中でも大型種目において、2次選考であるヒアリング審査に進んだ研究者代表者に対して、本番さながらの模擬ヒアリング審査を実施するものです。模擬ヒアリングに同席させて頂く機会があったのですが(私は新米URAです)、審査員役となる2名の先生方が研究代表者に"模擬"質疑をされます。模擬とはいっても、質問の内容はなんとも鋭く、核心を突いていますし、それでいてアドバイスはなるほどと頷いてしまうようなことばかり。まさに「本番さながら」のヒアリング審査練習でした。この模擬審査員の先生方は一体どういった方なのかと伺ってみると、大型科研費に何度も採択された先生や、実際に科研費の審査委員を担当されたご経験のある先生であり、これらの諸先生方に、URAから模擬審査員役をお願いしているとのことでした。それを聞いてふと閃いたのです。「申請書を審査する先生方からのアドバイスをまとめてみてはどうだろうか」と。

ちょうどその頃、経営企画オフィスの粟津オフィス長から「産研の関野所長に、今後の科研費獲得強化策について話をしに行くけれど、一緒に行ってみないか」と声をかけて頂き、関野先生とのミーティングに同席することになりました(関野先生は、数々の大型研究種目採択者でもあり、いわば科研費ベテランの先生です)。関野先生に、科研費審査員経験者へインタビューを行い、頂いたアドバイス等をまとめて科研費採択獲得推進支援に活用しようと考えているのですが、と施策のアイディアをお話させて頂いたところ、「審査員の声を集めたアドバイス集はあまりないと思うので、良い取り組みになるのでは」と非常にポジティブな反応を頂きました。さらに、「大型研究を審査したことのある先生は大体全ての種目の審査経験があるので、まずは大型種目の審査員をされた先生にインタビューしてみてはどうか」とのアドバイスも頂きました。こうして小冊子プロジェクトは動き始めました。

手始めに日本学術振興会議のWebサイトに公表されている審査委員名簿から、阪大の先生を拾い上げていくと、結構な数の審査員経験者の先生方がいらっしゃいました。そこは関野先生から頂いたアドバイス、「まずは大型種目の審査員経験者に注目」を活かして、インタビューをお願いする先生方の候補を絞っていきました。

関野先生にはもう1つ重要な助言を頂きました。それは、「大型種目の審査員経験者の先生だけでなく、日本学術振興会学術システム研究センターの研究員となっている先生にもインタビューを行ってみるのが良い」という点です。学術システム研究センターは、第一線の研究者が集まった日本学術振興会のシンクタンクであり、公平かつより良い審査・評価制度を保つために様々な取り組みを行っている研究機関です。例えば、最新の研究動向を常に調査して、各研究分野における課題や今後の方向性などを明確化したり、審査員の選考や審査結果の検証も行っています。また、科研費の公募要領や審査基準の見直しを行っているのもこのセンターなのです。正直なところ、このような機関と人が存在し、科研費審査制度を精査しているということを、これまで私は全く気にも止めていませんでした。今回阪大にいらっしゃる学術システム支援センター研究員の先生方にもインタビューを行いましたが、「限られた科研費で、如何にして日本の研究振興や研究発展を果たすか」という非常に大きな視点から、科研費という制度について、真剣にかつ熱意を持って関わられていることに感銘を受けました。

というわけで、審査員や学術システム支援センターの研究員をご経験された先生方、総勢20名弱の先生方にURAメンバーがインタビューをさせて頂きました。どの先生も大変お忙しい中、「阪大の研究力向上のためなら」と快く時間を割いて下さいました。熱く真剣に実情や想いを語って下さる内容は、なるほどとうなずけることばかり。これだけ有意義な話を伺っていますと、「私も大型種目の研究費がとれるのではないか」と、うっかり錯覚しそうになったぐらいです。これらの貴重なお話、アドバイスをまとめたものが本小冊子です(お忙しい中お時間を割いて頂き、ご協力頂きました諸先生方に、この場をお借りしまして心から深く御礼申し上げます)。

さあ研究者の皆さま、老いも若きも?これらの身にしみる貴重なアドバイスの一つ一つをじっくり読んで、ぜひとも受け取って下さい。読み進むごとに、数々の貴重なアドバイスが聞こえてくるはずです。読み終わるころには、"必ず採択される申請書"が書けるようになるはずです。

あ、もちろん、何といっても一番大切なのは「研究のアイディア」や「提案書の中身」ですので、そこはどうぞお忘れ無く(ここはどの先生も強調されておりました)!

【4】PI人件費・バイアウト経費について

大阪大学における以下の2つの制度の取扱いについての詳しい資料やFAQは、こちらでご確認いただけます。

https://my.osaka-u.ac.jp/admin/kensui/crf_system/pi_buyout

(学内専用、要ログイン)

ふるってご活用ください。

●PI人件費 の支出

資金配分機関が認める競争的研究費の直接経費から、研究代表者(PI)の人件費が支出できます。 支出額に応じて、インセンティブがPI本人への賞与に加算されます。科研費は今のところ対象外です。

●バイアウト経費の支出

資金配分機関が認める競争的研究費の直接経費から、講義等の実施及びそれに付随する業務に関する経費を支出できます。科研費からも支出可能です。

【5】大阪大学における英語論文関連支援メニューの紹介

●2021年度英語論文の校正支援事業、オープンアクセス支援事業

研究成果の国際的発信力を一層高め、大阪大学の研究力の強化につなげるため、本学の若手研究者等が第一著者ないし責任著者として質の高い英語論文を投稿する際に以下の支援を行います。本年度(前期)は申請対象者を特別研究員(DC)、特任研究員(週24時間以上勤務)にも拡大しました。

・校正支援...英語論文の校正費用を支援します。(前期:R3.5.21から応募受付中、後期:未定)

・オープンアクセス支援...英語論文を国際オープンアクセスジャーナルに投稿し採録された場合、または、国際ジャーナルに掲載された論文をオープンアクセス化する場合に、経費を支援します。(前期:R3.5.21から応募受付中、後期:未定)

支援対象者、支援対象論文の詳細は以下のURLから確認してください。

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/news/20210521.html

●Nature Masterclassesオンラインコース

本学研究成果の国際発信を強化することを目的として、Springer Nature社が提供する科学論文の作成・発表等を学べるNature Masterclassesオンラインコース「Scientific Writing and Publishing」を導入しました。大阪大学の教職員・学生なら誰でも無料で受講頂けます。

【受講期間】2020年12月14日(月)〜2021年12月13日(月)

https://my.osaka-u.ac.jp/admin/oogata/publication/nature-masterclasses

●学会や学術出版社等が実施しているセミナーや関連情報

大阪大学附属図書館では、出版社や学会による論文の執筆・投稿・公開に関するウェビナー等の無料コンテンツをまとめて紹介しています。

https://www.library.osaka-u.ac.jp/seminar/

【6】大阪大学経営企画オフィスURA部門に新しいURAが4人着任しました!

中山 典子(なかやま のりこ)/チーフ・リサーチ・アドミニストレーター、特任学術政策研究員

北海道大学 博士(地球環境学)

日本学術振興会特別研究員、東京大学大気海洋研究所(助教)、大阪大学大学院理学研究科(助教)等を経て、2021年4月より現職。これまで、主として温室効果ガスや微量金属元素に着目した地球化学的手法による物質循環に関する研究に従事。

池田 裕香(いけだ ゆか)/リサーチ・アドミニストレーター、特任学術政策研究員

愛媛大学大学院 連合農学研究科 生物資源利用学専攻 博士課程修了、博士(農学)

信州大学大学院 工学系研究科 機能高分子学専攻 修士課程を修了のち、愛媛大学大学院連合農学研究科 博士課程では酵母遺伝学と複合糖質・糖鎖研究に従事。その後、公益財団法人東京都医学総合研究所を経て、米国カンザス州立大学では、ポスドクとして翻訳制御因子によるDNA複製分子メカニズムに関する研究を行った。2011年より米国ノースカロライナ州立大学では、ポスドクとして癌発症の分子メカニズムに関する研究に従事した。2013年 大阪大学大学院 医学系研究科 特任研究員、2014年 特任助教として、蛋白質解析技術を用いた癌・炎症関連疾患や、自己免疫疾患の新規治療法の開発において、阪大発ベンチャーとの共同研究に携わった。専門分野は分子生物学。2019年より大阪大学 研究推進課 研究オフィス 特任助教として医学系研究に係る法的適合性の事前審査、研究計画作成支援、研究倫理審査委員会の運営に携わった。厚生労働省臨床研究総合促進事業「令和元年度 倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修」修了、2021年4月より現職。

【ひとことメッセージ】

今まで各分野にわたる研究活動と支援活動をとおして、研究者に寄り添いつつ、本学の研究力の強化と発展に貢献したいと思います。

立花 達也(たちばな たつや)/リサーチ・アドミニストレーター、特任助教

大阪大学 文学研究科 哲学哲学史専門分野 博士後期課程単位取得退学、2021年3月に同研究科にて博士(文学)の学位取得。

北海道大学人文科学科(哲学倫理学研究室)卒業後、大阪大学文学研究科にて近世哲学史を研究、日本学術振興会特別研究員(DC2)、非常勤講師を経て、現職。国立大学経営改革促進事業の一環として、共生知能システム研究拠点(基礎工学研究科石黒研究室)に在局し、主にポストアワード支援を務める。

【ひとことメッセージ】

人文学研究の経験を活かし、研究成果の社会実装から新たな課題発見を経て次の研究へと至るフィードバックに貢献したいと考えています。

家藤 美奈子(いえふじ みなこ)/リサーチ・アドミニストレーター、特任学術政策研究員

大阪大学大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 博士前期課程修了、修士(工学)

量子情報に関する研究で修士号を取得。

大阪大学の量子情報・量子生命研究センターを経て2021年6月より現職。

【7】リサーチ・アドミニストレーション(RA)協議会 第7回年次大会(9月14日・15日開催)

大阪大学URAは、9月15日午後の「若手研究者支援の良い塩梅とは」セッションを担当します。

・大会テーマ:組織の研究力強化はURAの活動で決まる!〜情報収集・プロジェクト形成・外部資金獲得〜

・日時:2021年9月14日(火)〜15日(水)

・場所:つくば国際会議場(オンライン配信有。完全オンライン開催の場合は8/10に決定)

・参加費:RA協議会 会員 5,000円 非会員 20,000円 学生 3,000円

・対象:URA等大学および研究機関の教職員、省庁関係者、助成機関関係者、その他URA業務に関心のある方等

・大会サイト:

http://www.rman.jp/meetings2021/

・プログラム:

http://www.rman.jp/meetings2021/program.html

・参加登録:8月31日(火)17時〆切

http://www.rman.jp/meetings2021/regist.html

・主催:リサーチ・アドミニストレーション協議会

【8】大阪大学URAだより--2021年7月・8月の主な活動例

●外部資金獲得支援いろいろ

・科研費 学術変革領域研究(A)模擬ヒアリング、小冊子発行、大型科研費アドバイザー制度(試行)

・JST戦略的創造研究推進事業 模擬面接

・AMED革新的先端研究開発支援事業 模擬面接

●学内支援プログラムを運営・支援しています

・英語論文の校正支援・オープンアクセス支援(FY 2021前期)

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/news/20210521.html

●URA連携

・RA協議会 第7回年次大会セッション「若手研究者支援の良い塩梅とは」を、理学研究科URAと経営企画オフィスURAとで協働開催準備

・研究大学コンソーシアム 分野や機関の枠を超えた共同研究支援DX「MIRAI」プロジェクト参画

https://www.ruconsortium.jp/site/mirai-project/

●その他

・本部と部局の研究推進・支援業務担当者の情報共有や意見交換のためにURAミーティングを定例開催(2週間に1回)

・研究力強化施策の検討サポート

・世界最先端研究機構、先導的学際研究機構の活動支援

・各種学内会議・委員会への参画

・研究大学強化促進事業フォローアップ対応

・全学共通教育科目「学問への扉(マチカネゼミ)」担当

【9】日本工学アカデミー・PE研究会共催 公開シンポジウム2021「ネクストイノベーターへ伝える企業・創業の魅力」(11月19日・26日開催)【工学アカデミー(若手委員会)より情報をいただきました】

研究開発成果の社会・経済的付加価値化や、起業に関心を持つ学生・若手世代を主対象とした公開シンポジウムです。

落合陽一氏(筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センター長)や閑歳 孝子氏(Zaim 代表取締役)を始めとする、イノベーションを実践している起業家や工学者の8名が登壇され、起業・創業経験や次世代人材への期待と希望を語ります。

・日時:2021年11月19日(金)・26日(金)

・開催形式:Zoomウェビナーによるオンライン形式(一般公開)

・参加費:無料

・参加方法:聴講ご希望の方は下記の専用フォームからご登録ください。

https://www.sekitani-lab.com/symposium/

・シンポジウムサイト:

https://www.sekitani-lab.com/symposium/

・主催:日本工学アカデミー(若手委員会)

・共催:一般財団法人大阪大学産業科学研究協会/PE研究会

・協賛:日本工学アカデミー関西支部

【10】大阪大学ホットトピック

●大阪大学の活動基準について(2021年8月2日以降)

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/8/20210709001

●2021年7月から10月は、大阪大学 Diversity&Inclusion強化期間です

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/7/20210721003

●井上信治国際博覧会担当大臣が来訪されました

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/7/20210713001

●継続ご支援のお願い『新型コロナウイルス感染症対策基金(医療対策の充実)』

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/7/20210707004

●カリフォルニア大学デービス校のロドリゲス教授に大阪大学名誉学位を贈呈

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/7/20210702003

●大阪大学と島津製作所による「REACHラボプロジェクト」を開始

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/7/0701

●新型コロナワクチン職域接種(大学拠点接種)の本格実施が始まりました

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2021/7/0201

●最新の研究の成果リリース

- 2021年7月29日

水処理膜のナノチャネルがもつ特性を計算科学で解明

水分子の動きを活発化させる水素結合の仕組み - 2021年7月29日

世界最大の新型コロナウイルス感染症のゲノムワイド関連解析に アジア最大のグループとして貢献

新型コロナウイルス感染症の重症化に関わる遺伝子多型を同定 - 2021年7月27日

細菌の回転モーターは静電相互作用で滑らかに回る

モーター回転と自己構築機構の新知見が新たなナノデバイスの応用に - 2021年7月27日

わずか数工程で均一な糖タンパク質の合成に成功

分子を自在に操って、糖鎖をタンパク質へ化学的に挿入 - 2021年7月23日

リング状タンパク質PCNAのユビキチン化により 染色体異常が起きることを発見

がん等の遺伝性疾患の治療薬開発に期待 - 2021年7月21日

導電性の向上で高活性に!

変換効率1%で水とO2からH2O2を製造する光触媒樹脂 - 2021年7月20日

世界初!ATP合成酵素から変化した滑走の ツインモーターの構造を明らかに

- 2021年7月20日

カブトムシ幼虫の意外な穴掘り技術

ずんぐりと太い芋虫が、どうやって固い地面に穴を掘るか? - 2021年7月16日

赤ちゃんが他者の動きから学習するメカニズムの一端を解明

- 2021年7月16日

宇宙線のミュオンと中性子が引き起こす 半導体ソフトエラーの違いを解明

環境放射線に対する効果的な評価・対策技術の構築に向けて - 2021年7月14日

切断されたDNAをつなぎ直す、細胞の初動対応を解明

抗がん剤耐性細胞の生成の仕組みや免疫疾患の原因の解明に期待 - 2021年7月14日

天体衝突を記録する結晶の生成を超高速計測

レーザー衝撃圧縮実験による太陽系史の読解 - 2021年7月13日

明滅オーロラとともに起こるオゾン破壊

宇宙からの高エネルギー電子が大気に及ぼす影響を実証 - 2021年7月13日

大脳皮質の高次機能に重要な神経回路のでき方を解明

単一ニューロン解析により可視化することで明らかに - 2021年7月12日

遺伝子の構造が「密」になると遺伝子の働きが抑制される

遺伝子が巻き付いた円柱構造に着目して解明された遺伝子の働く強さの調節 - 2021年7月9日

細菌の回転モーターの複雑な回転子構造を解明

1種類のタンパク質34分子が2つの異なる構造で回転子リングを形成 - 2021年7月7日

日本人における高悪性度前立腺がんに特徴的な腸内フローラを発見

前立腺がんの予防及び診断につながることに期待 - 2021年7月7日

数学を取り入れたシミュレーションで材料設計を加速

グラフェン触媒設計に従来法よりも10億倍速い計算時間で成功 - 2021年7月5日

子どもの歯ぎしりが発生する眠りのしくみを解明

睡眠の周期的変化が歯ぎしりの発生に重要 - 2021年7月5日

10億気圧の光のエネルギーを 物質に閉じ込める物理機構を解明

高強度レーザーによる新しい物質機能創出や宇宙の謎の解明へ期待 - 2021年7月2日

単一分子の精密ナノ分光

観察しているナノ物質の性質を正確に評価する手法の確立

メールマガジンのバックナンバー一覧はこちら。

INDEXに戻る

【企画・編集・配信】

大阪大学経営企画オフィスURA部門(旧 研究支援部門)

担当:川人◎配信停止やご意見・ご感想はこちらまで

http://osku.jp/v0842〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1共創イノベーション棟 401

http://www.ura.osaka-u.ac.jp/2021年9月22日(水) 更新

ページ担当者:川人