第7回学術政策セミナー

講演録公開社会から共感を得る大学となるために

開催日時

- 第7回学術政策セミナー

- 2017年7月11日 13:30-15:30

- 大阪大学サイバーメディアコモンズ (サイバーメディアセンター本館1階)

開催概要

大学が社会から高く評価され、社会から支えられるためには、教育研究等を通じて社会に貢献しなければなりません。特に、財源の多くを税金に依存している国立大学は、大学の方針や活動内容を社会の方々によく知っていただき、フィードバックを得て、活かしていく必要があります。

2004年4月に国立大学が法人化してから、十数年が経過しました。法人化にあたり、国立大学には、財政的な面において国からの自律的な運営が求められ、ガバナンスという視点からも役員や経営協議会委員に学外者の参画を促し、学長中心に大学が運営されることが期待されてきました。さらに、社会との関係も変化が生じています。2015年に出された「国立大学経営力戦略」では、「国立大学が、社会変革のエンジンとして「知の創出機能」を最大化」していくことなど、より一層社会とのかかわりも求められるようになり、社会と共に課題を解決することが期待されています。

本セミナーでは、【話題提供1】において上記のような大学が置かれた現状について、参加者との問題共有を行い、【話題提供2】では、社会から「共感」や「信頼」を得るためにどうすればよいかを考えるヒントとして、公益性の高い組織への寄付について話題提供をいただきます。

開会の挨拶

三成賢次:大阪大学 理事・副学長

本日は、「社会から共感を得る」というテーマを設定しました。

国立大学には、社会の中で評価され、支持される大学となることが一段と強く求められています。とはいえ、そう簡単に社会から評価されるわけではありません。実績や様々な活動の中で、お互いが協力し合っていくシステムをつくっていくことが重要になってくると思いますが、「言うが易し行うは難し」ではあります。

大学の大きな役割のひとつとして、社会貢献があります。例えば、公開講座などは、一定の役割を果たしますが、それに加えて、社会からの教えを受ける、社会の英知を受け止めながら新しい学術の知というものを生み出していく、ということがまさに求められている時代だろうと思います。

そのような中で、大阪大学はどのようにあるべきなのか、ということが今問われているという状況です。本日は、岸本さんから寄付のあり方や社会に認められる活動とは何なのかということをお教えいただける機会になるかと思います。これを機に、たくさん意見交換をさせていただいて、大阪大学の方向性を考えていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。

話題提供1「大学の今」

小林傳司 氏

大阪大学 理事・副学長プロフィール:京都大学理学部卒業、東京大学大学院理学系研究科科学史・科学基礎論専攻博士課程修了。福岡教育大学講師、南山大学文学部教授、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授を経て現職。専門は、科学哲学・科学技術社会論。著書に『誰が科学技術について考えるのか‐コンセンサス会議という実験』(名古屋大学出版会)、『公共のための科学技術』(玉川大学出版部)、『トランス・サイエンスの時代』(NTT出版)、また『シリーズ大学』(岩波書店)の編集委員を務める。

はじめに

最近、様々な会議で産業界の方とお話をする機会がありまして、そこで感じたことは、産業界の方は大学のマネジメントに対して、非常にいらいらしていらっしゃるということです。産業界の方に、「何でこんなに遅いんですか。企業では考えられない。」とよく言われます。しかし、こちらにも言い分がありまして、「できないこともたくさんあるんですよ」という話をしていますが、産業界の方は意外と大学のことをご存知ありません。しかし、「大学が大学のことをちゃんと伝えてきたのか」という反省も必要だと感じることがありました。

大阪の梅田にある「アジア太平洋経済研究所」というシンクタンクの「関西の大学のあり方研究会」*1で、昨年1年ほどかけて、関西の国公立大学の副学長クラスと産業界の方と議論をしました。研究会では、「大学はこれからどうするのか」「大学は今どういうことをやっているのか」「企業は大学にどのような期待を持っているのか」などといった議論をしました。2017年6月14日に、一般財団法人アジア太平洋研究所及び公益社団法人関西経済連合会が主催して「関西の大学のあり方~志の高い産学共創を目指して~」という講演会が行われ、産業界の方に、「現実の大学は今こんな感じなんですよ」ということをお話しする機会がありました。本日は、そのときの内容を中心にお話ししたいと思っております。

研究型総合大学が輩出すべき人材とは

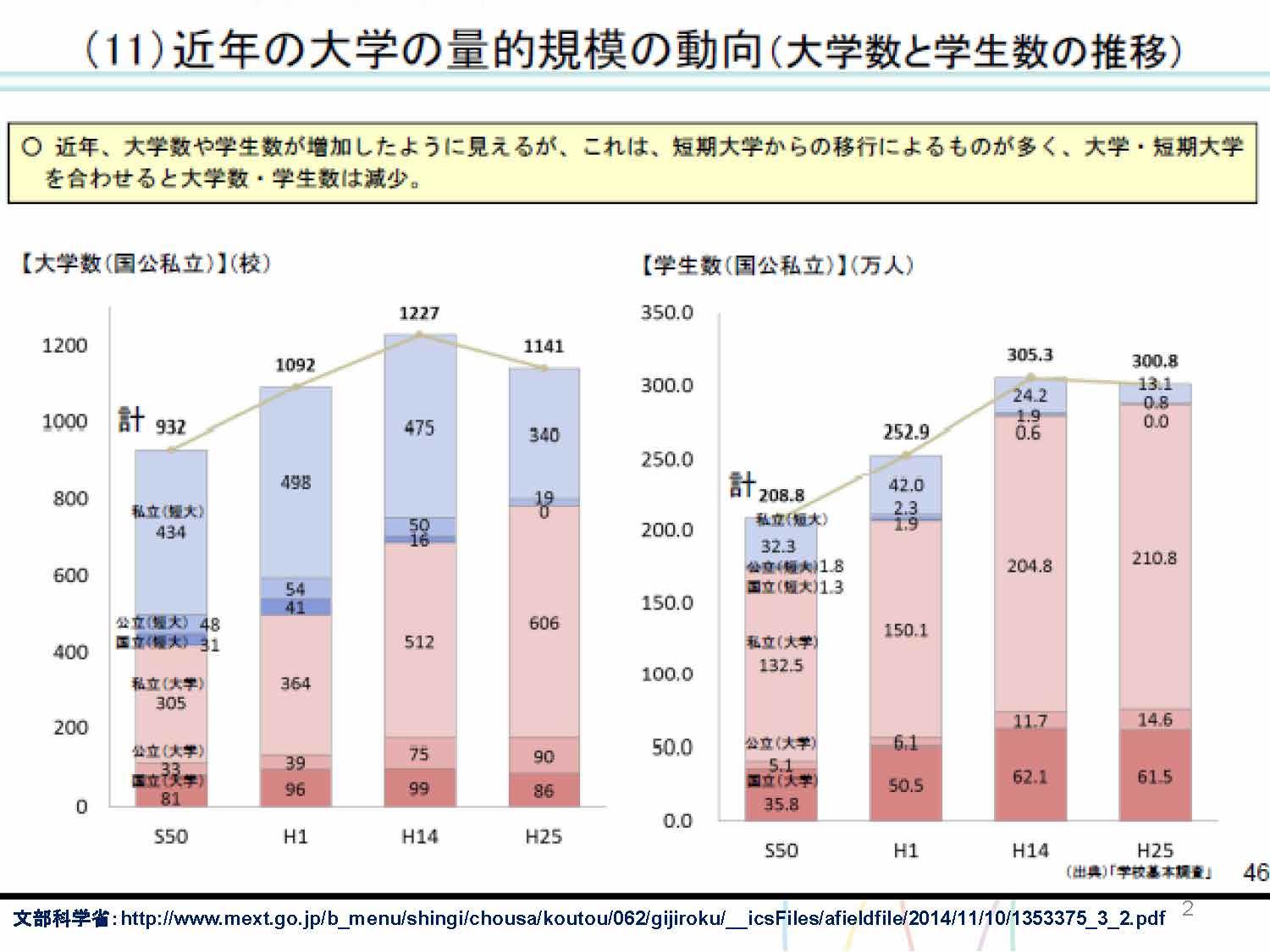

本日は大学関係者が多いと聞いていますので、大学が苦境である、特に国立大学が苦境であるというお話からさせていただきます。図1を見ていただくと、学生数は、それほど増えなくなってきていることがわかります。これは、18歳人口が減ってきているということと、進学率が海外に比べてあまり高くないということが影響しています。OECDの諸国の中で日本の進学率は決して高くないということはご存知だと思いますが、そうすると、大学の量的な規模は今のところそれほど大きくなりません。

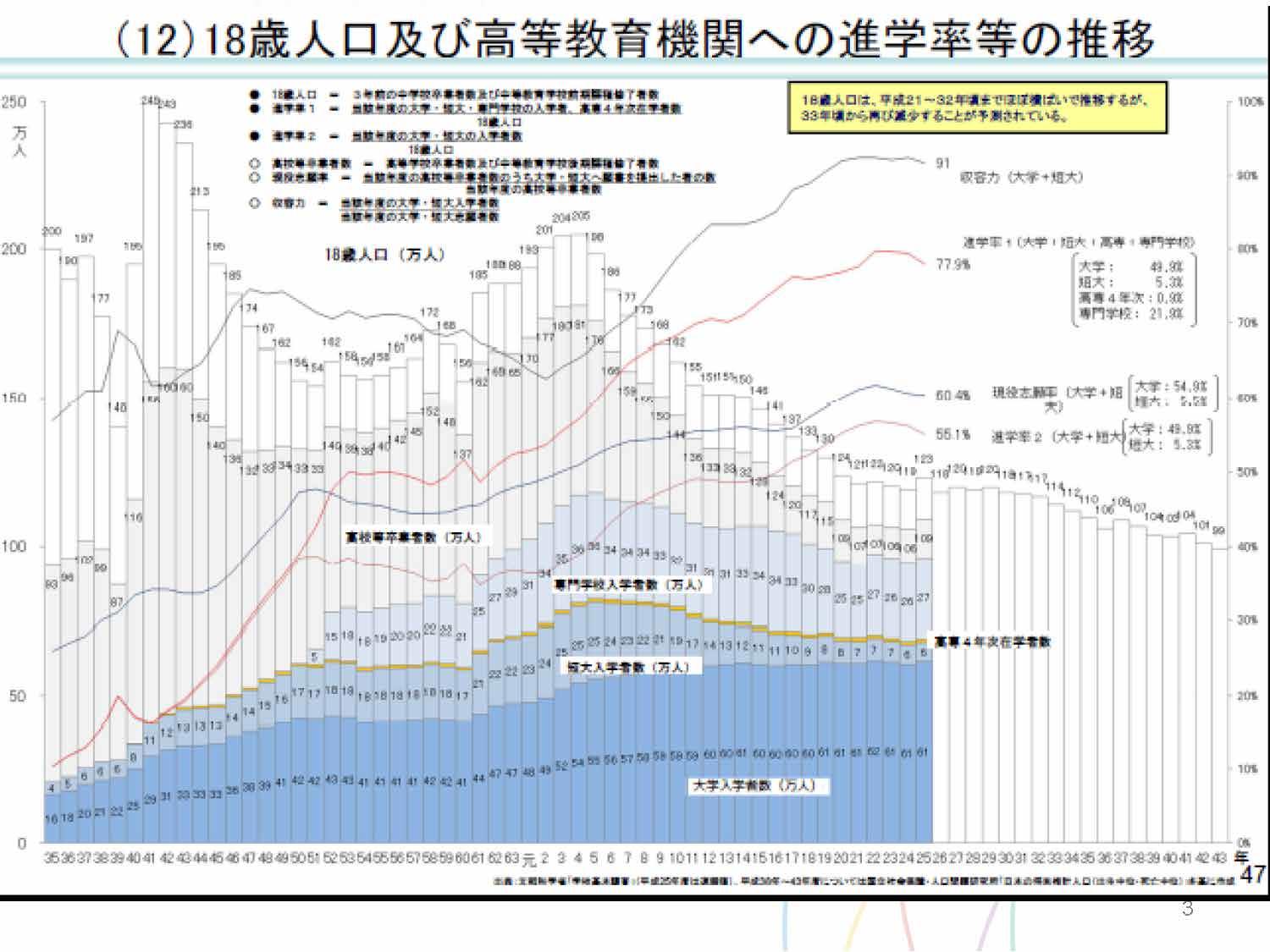

図2は、「18歳人口」の有名な図で、大学のことを語るときには、よくこの図が用いられます。団塊の世代には、18歳人口が240万人ほどいましたが、進学率は非常に低いです。人口予測というのは未来予測のときに、一番手堅いデータになります。例えば、平成26年は100万人生まれていなかったと思いますので、18年後の18歳人口は100万人以下になります。そして、その後どんどん減っていきます。ですから、進学率が劇的に上がったとしても、大学という業界は縮小モードであるということが、日本の厳然たる事実ということになると思います。

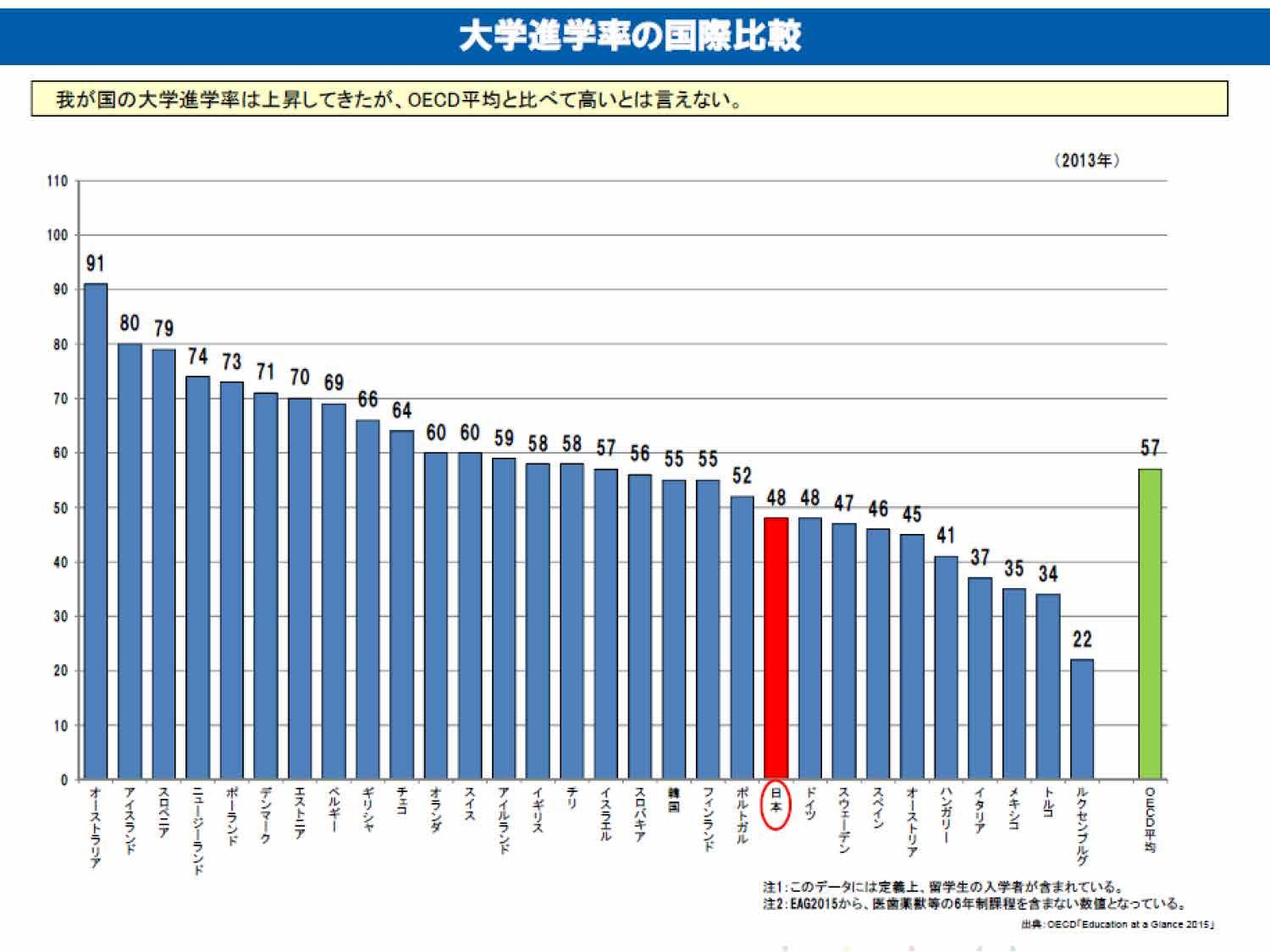

次に、大学進学率の国際比較についてですが、OECD平均が57%であるのに対して、日本は48%ほどです(図3)。ただし、大学をどう定義するかという問題が若干ありますので、あまり堅い数字だと思ってもらう必要はありません。国によっては、日本では大学と呼ばないようなところを大学と呼んでいるところもないわけではありません。ですが、やはり日本は進学率が高い国でないことは確実です。

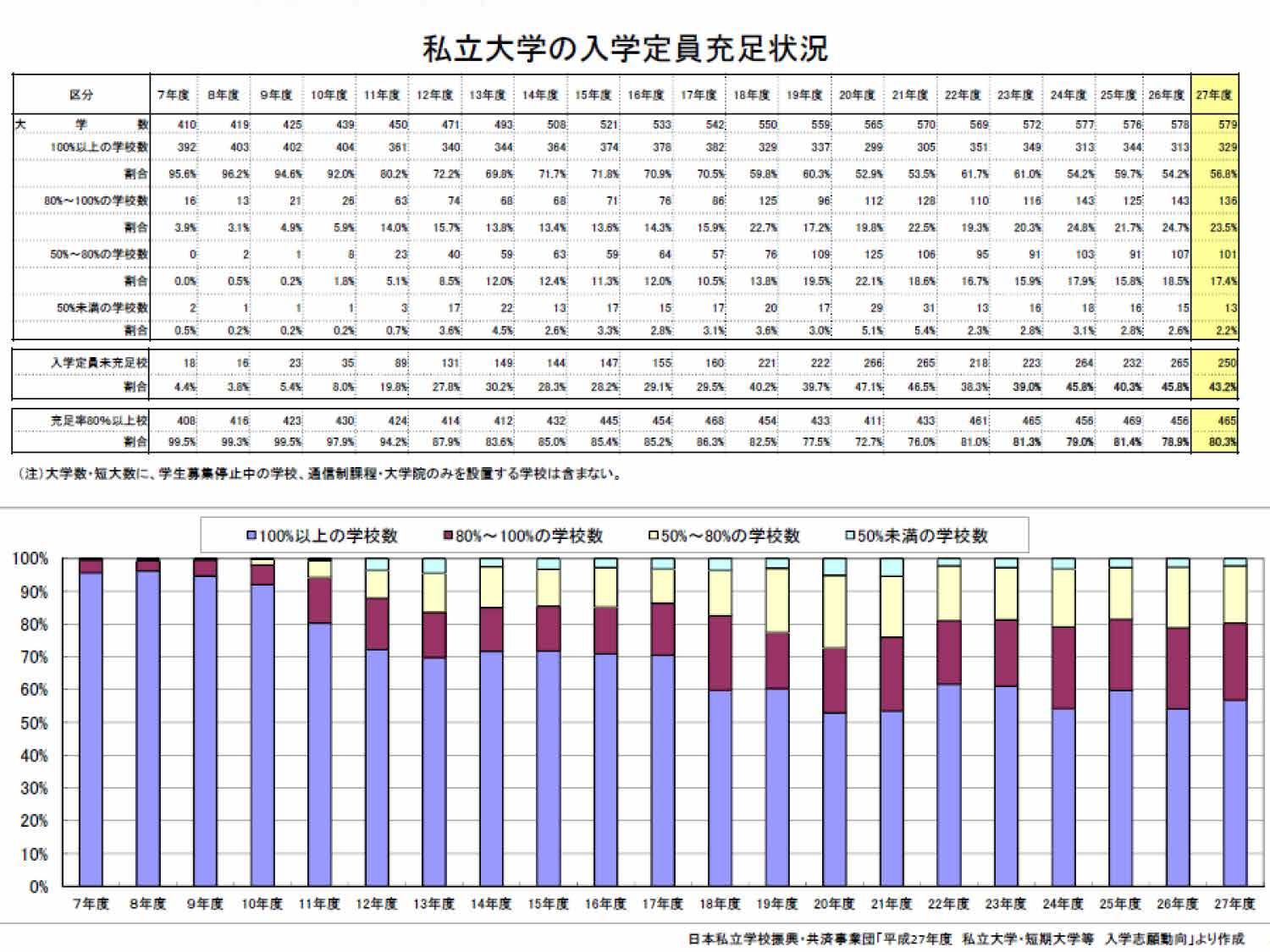

次に私立大学の状況です。図4は私立大学の入学定員充足状況のグラフです。棒グラフの紫色のところが100%以上学生を集められている大学ですが、年々減ってきています。そして、50%未満が徐々に増えてきているというかたちですので、私立大学はニ極分化しています。つまり、学生を集められるところと、吸い上げられていくところのニ極分化ということです。

この間、文部科学省が東京では一極集中の問題があるので、「定員増を返上してください」と唐突に言って、私立大学がすべて断りましたね。定員を増やす余力のある大学というのは、学生を集めることができますが、そのような大学が増えるということは、定員割れで苦しんでいる大学はもっと苦しむということになります。そして、それが入試改革など様々なものに影響してきます。そうすると、18歳人口が減っていく、私立大学が苦しい状況になっていくといったときに、国立大学で最大の学部学生を持っている大阪大学は、学部の学生定員をずっと維持することができるのでしょうか。大阪大学は研究型総合大学です。「学部の定員をそんなに持っている必要がありますか」という議論が出てくるのではないかという問題を考えた方がいいでしょう。そうすると、「大阪大学のようなスタンスの大学は、どのような人材を生み出して社会に貢献するのか」と問われたときに、もちろんすべての学部学生は大事ですが、やはり博士号を持った学生を世の中に出すということが非常に大きなミッションになります。

日本と米国の大学が備える基盤の違い

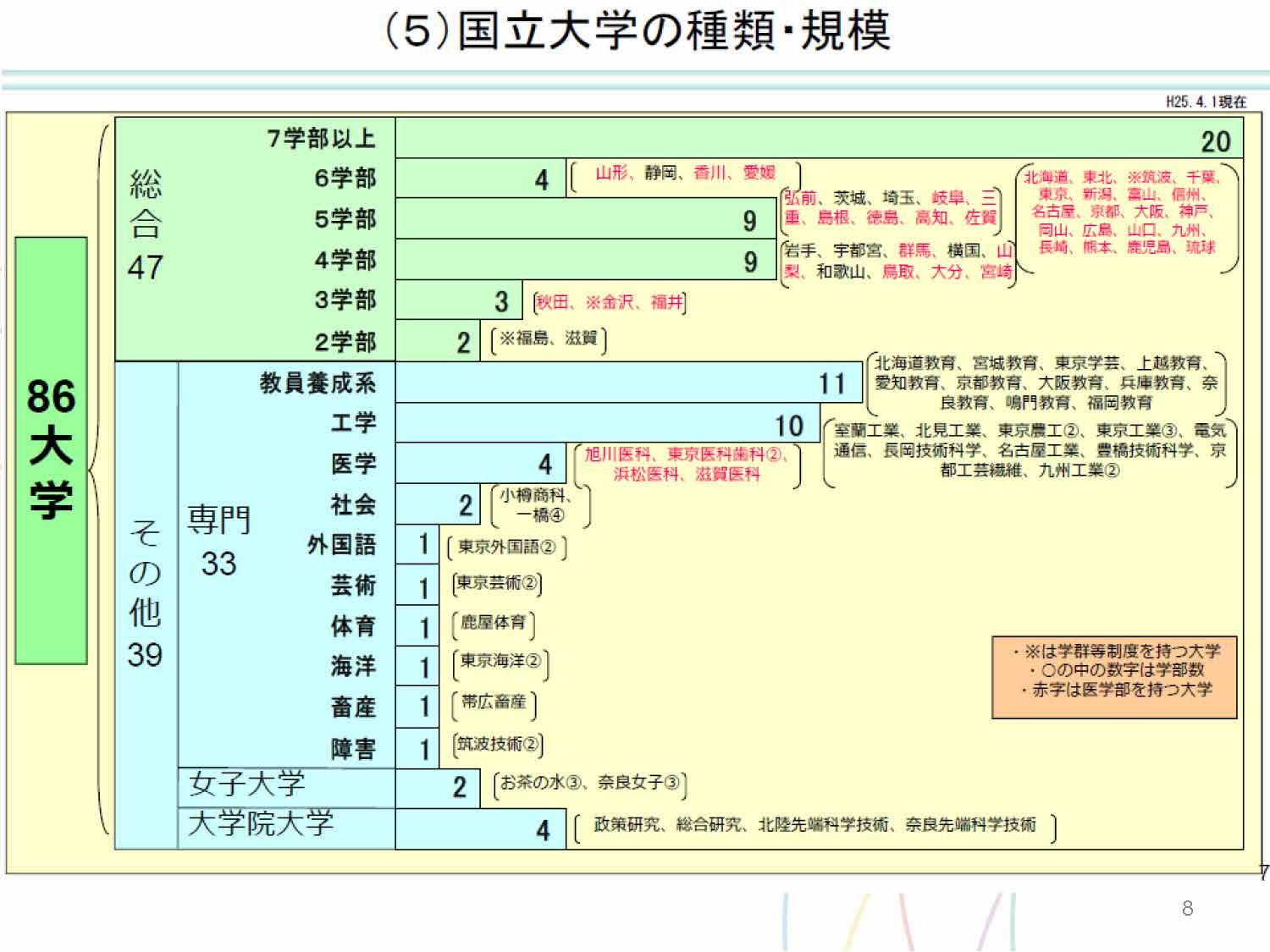

図5は国立大学の種類・規模についてですが、こちらもじっくり見ると、なかなか面白いデータです。

7学部以上ある大学は20校ありますが、この中には旧七帝大も含まれていますので、それを除くと、面白い特徴があります。東京よりも東の方にある大学は、新潟、筑波、千葉、東北、北海道、このぐらいです。ですが、大阪よりも西の方に行きますと、7学部以上ある大学は10校あります。これはつまり、明治維新の構図だと思います。明治維新というのは、関ヶ原の戦いのリターンマッチだったと言われていますが、明らかに西の方に総合型の大学が多いです。人口も西の方が東の方より多いです。このように、明治以来の日本の国家形成というものが少し透けて見えるような部分があります。

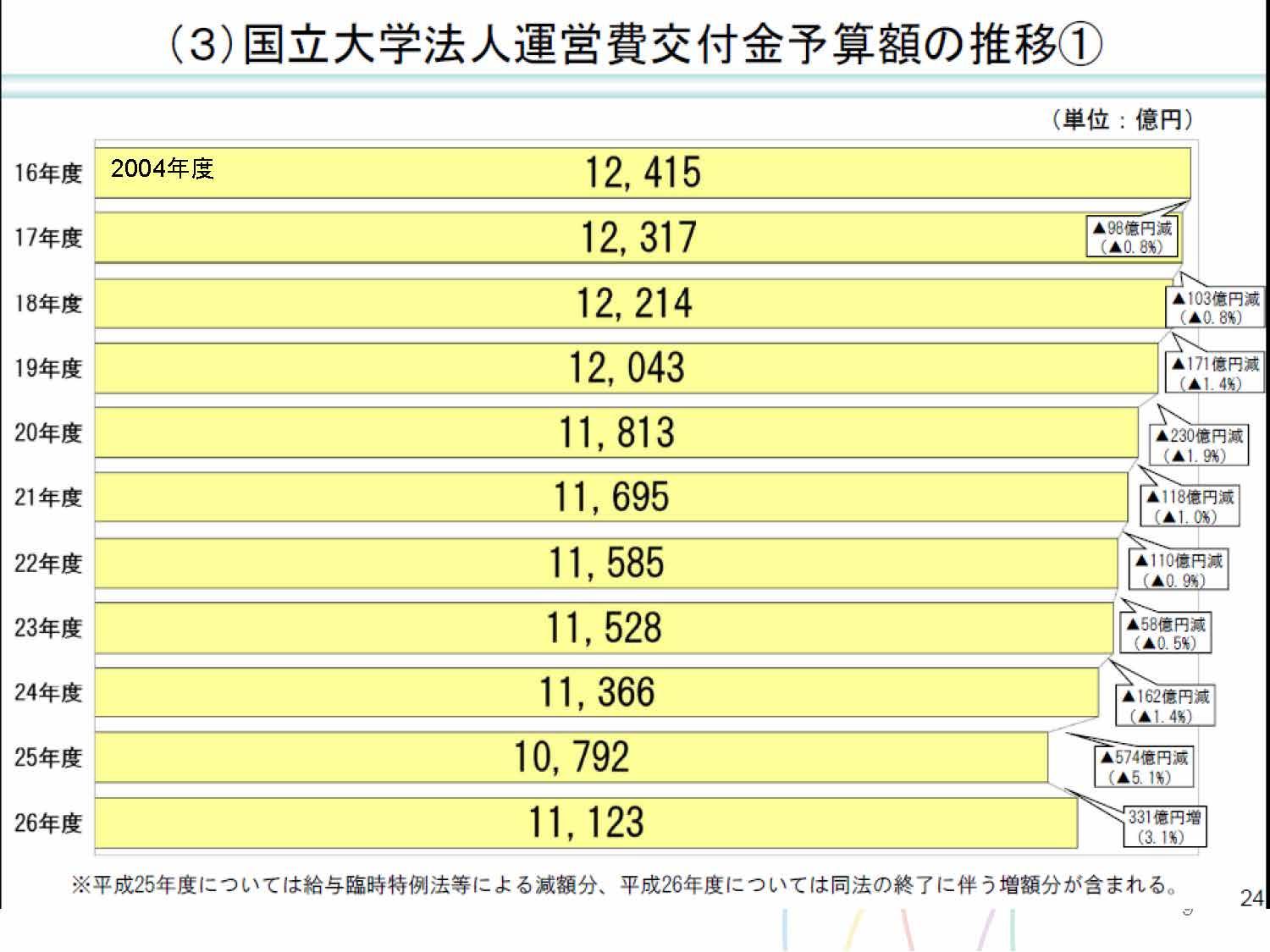

次に、話題は少しかわりますが、運営費交付金についてお話しします。法人化した年の運営費交付金が毎年のようにこうやってどんどん減っていっています。総計で約1,300億円が減ったという状態が今も続いているというのは、大学の方ならご存知だと思います(図6)。

図7は大学別の運営費交付金の金額です。やはり一番多いのは東京大学で785億円です。そして、大体その7掛け、8掛けのところが京都大学です。これは明治以来、金額が固定されています。この算定根拠のデータというものはおそらくないと思います。また、直感的に驚かれる方がいるかなと思いますのは、東北大学が484億円で、その次の大阪大学が453億円ですが、その次は、普通は名古屋大学か九州大学か、もしくは北海道大学かと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。大阪大学の次は筑波大学で400億円です。これも何となく一般の直感には反します。筑波大学は国が肝いりでつくった新構想大学だったということで、運営費交付金が多いのだと思います。少ないところは本当に少なく、こんなにも規模の差があります。大阪大学は確かに厳しいけれども、他大学に比べたら恵まれているという構造であることは確かです。

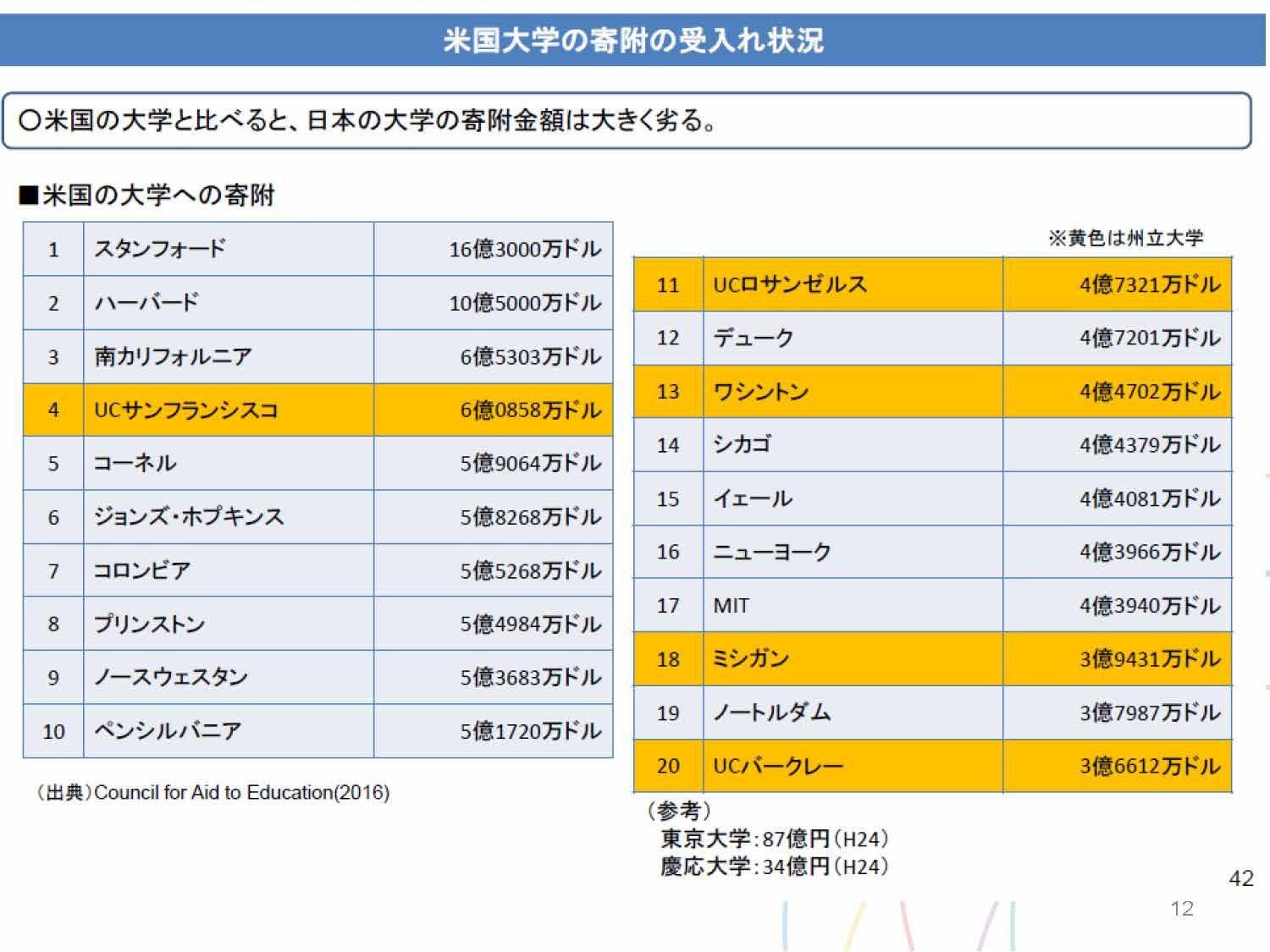

単年度でスタンフォード大学は約16億ドル(約1,600億円)です。参考で東京大学が87億円と書かれていますが、これは基金も含まれているのではないかと思います。毎年これだけ入ってるいるとは思えません。フローではないと思います。大阪大学はフローがおそらく8億円なので全然話にならないです。そして、基金のレベルでいくと、ハーバード大学は4兆円ぐらい持っています。それを5%で運用するので毎年2,000億円が入ってくるわけです。先ほど国立大学の運営費交付金の金額を見ていただきましたが、アメリカの大学の予算規模を見たら、日本の大学は同じことができないのは明らかです。むしろ、その割にはコストパフォーマンスが良いと言うべきかもしれません。しかし、アメリカの大学のモデルが持続可能かというのは非常に微妙なところです。この間の大統領選挙*2のときに、サンダース候補があれだけの支持を集めたというのは、やはり学生がローン地獄にはまっているからではないでしょうか。このように政治問題化するぐらいの素地があるのです。ですから、確かにアメリカの大学はランキングでも何でも世界をリードしていますが、同時に非常に様々な問題があると思います。

アメリカでつくられたルポルタージュ映画で『アイボリータワー』*3という映画があります。象牙の塔ですね。日本語吹き替え版がありますので、これはぜひご覧になってみてください。その映画では、アメリカの大学の授業料や、学生のローンがどれほどひどい状況になっているのかがよくわかります。また、学生に対するサービス向上のために、州立大学では州外から来る学生に対して、授業料が高く設定されています。そして、州外の学生をできるだけ集めてお金を稼いで、ホテルのような寮やプールなどを整備することによって学生を引き付けるというようなことをやっています。学生はあまり勉強しなくなり、4年で卒業する比率が40%ほどになっています。通常は、「アメリカの大学はちゃんと勉強して、勉強が達成しなければ卒業させない。日本は心太式で卒業させる」と、このような説明がされますが、映画を観てそうとは限らないという感想を持ちました。映画には、パーティーばかりやって遊び呆けている学生が大量に登場します。そういうのを見ていると、どこの国も同じだなと思います。アメリカンモデルに対する解毒剤として、通説とは異なる見方もあった方がよいと思います。

様々な大学改革施策がもたらしたこと

ここから先は、大学の改革の嵐のような話になります。国立大学は法人化して以来、中期計画を策定しています。2004年の第一期中期計画期間は少し凪の時期でした。第二期に入ってから、リーディング大学院プログラム、国立大学改革プラン、スーパーグローバル大学創成事業、国立大学経営力戦略が策定されました。第三期に入ってからは指定国立大学、卓越大学院プログラムが策定されました。毎年のようにと言っても過言ではないほど「改革」のための議論が起きました。そのために教員だけではなく、事務の方も皆ものすごく忙しくなりました。

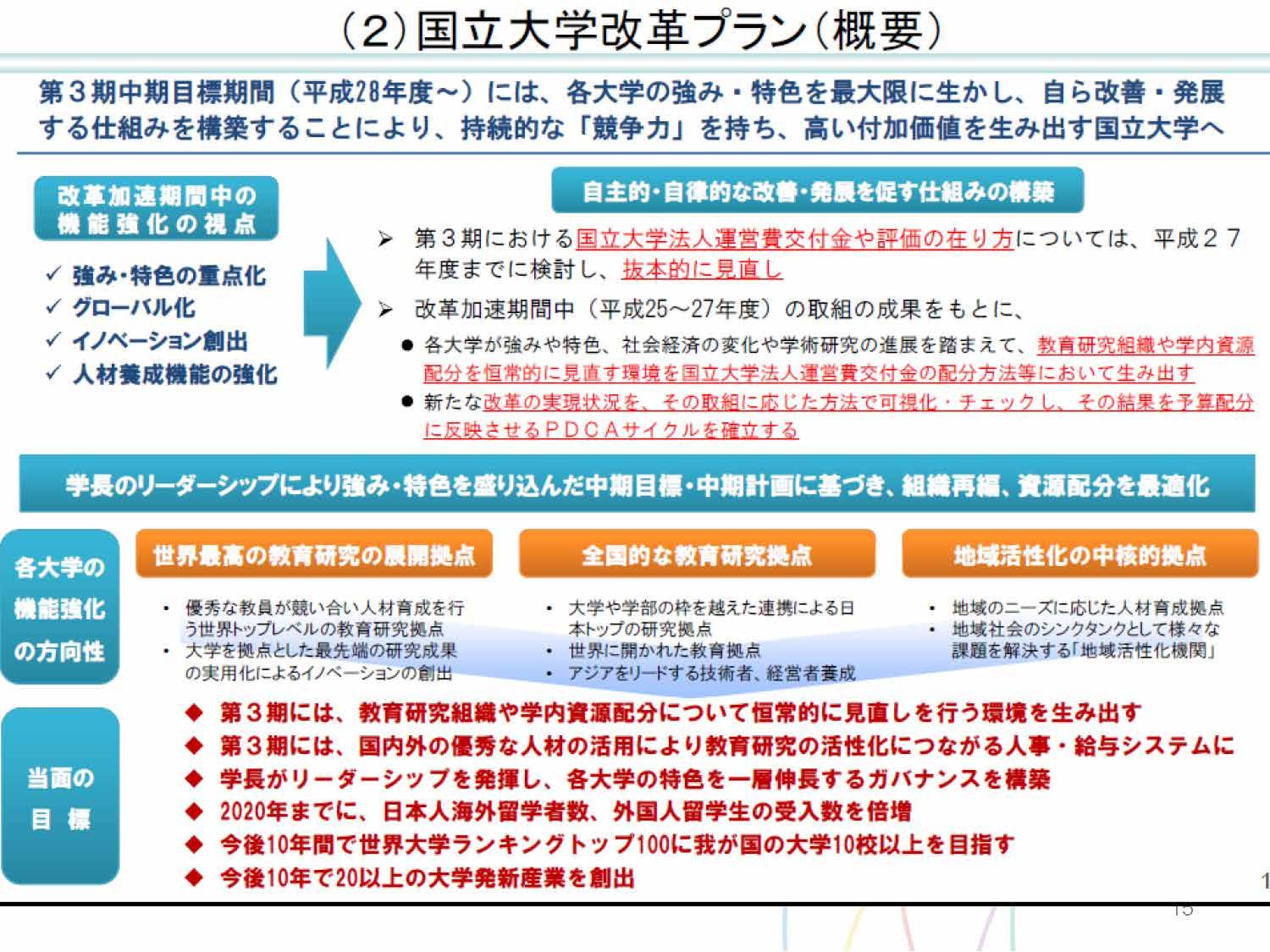

2012年6月に文部科学省が発表した大学改革の方向性をとりまとめた「大学改革実行プラン」では、国立、私立ともに世界で戦える大学をつくるとか、ミッションを再定義するなどの議論が出ました。これに合わせて「国立大学はこうします」と宣言したものが「国立大学改革プラン」です(図9)。

国立大学改革プランでは、自分たちの大学は「世界最高の教育研究の展開拠点」か「全国的な教育研究拠点」か「地域活性化の中核的拠点」の3つうちのどれを目指すかを選択します。当然、大阪大学は世界と戦うとういうことを選択したことは、皆さんご存知の通りです。

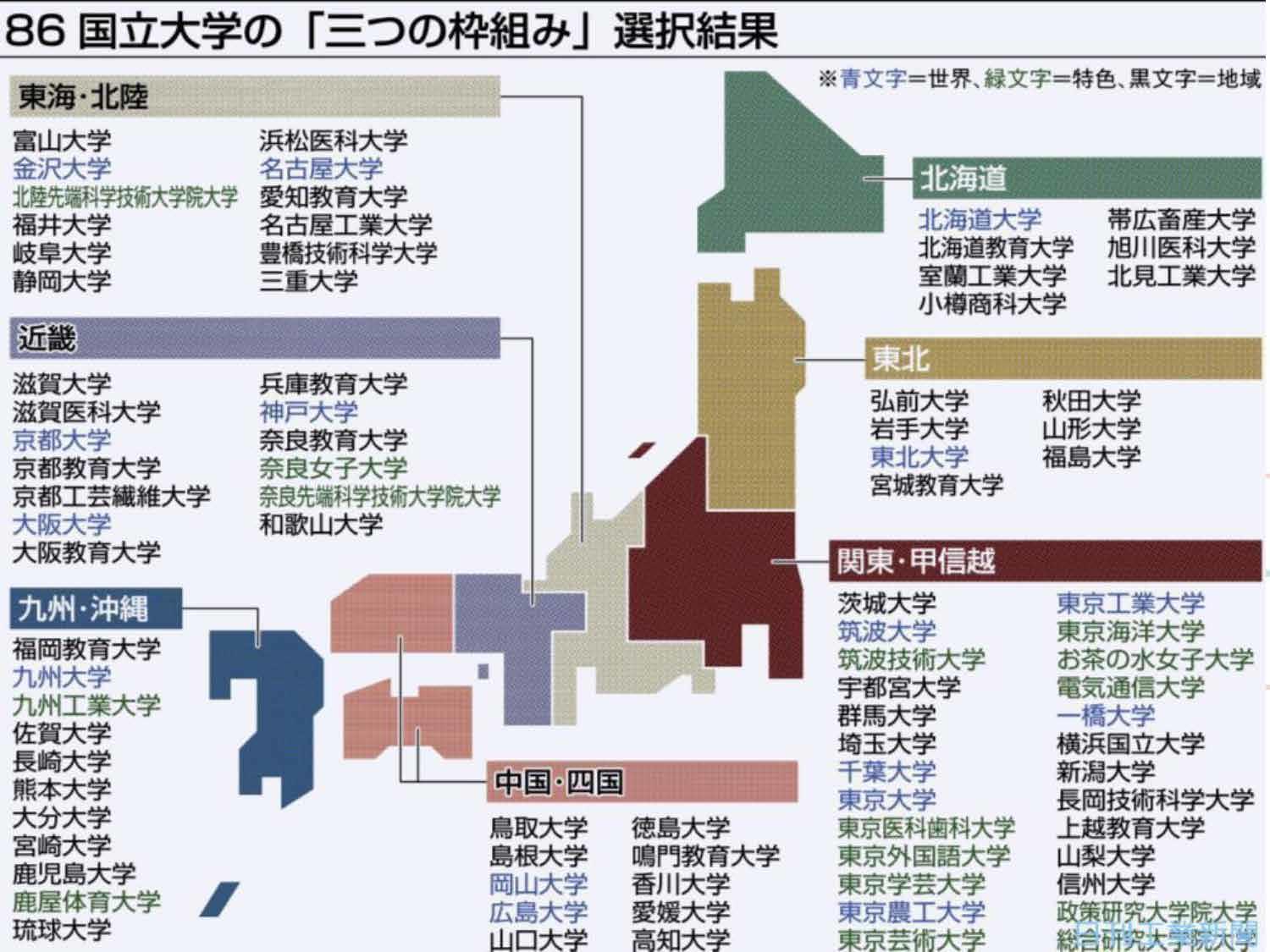

図10は、86ある国立大学の「三つの枠組み」の選択結果です。青色で書かれているのが世界型です。まず、旧七帝大は皆、世界型です。他に、東京工業大学、一橋大学、筑波大学、千葉大学などが世界と戦うと手を挙げたわけです。世界で戦うプールができて、そのプールの中の資金をこの青色の世界型の大学が競争して奪い合うという仕組みができました。緑色の特色型、黒色の地域型の中でも、同様に競い合って資金を取り合います。国立大学では、このような類型化が行われています。

こういうものが矢継ぎ早に来たわけですが、その中で、先ほど言いました大学院というもの、特に「Ph.D.」というものをわれわれは大事にして、生み出さなくてはいけません。しかし、日本全体で大学院が崩壊しています。そして、そのことが世の中にあまり伝わっていません。

知識基盤社会における大学の役割

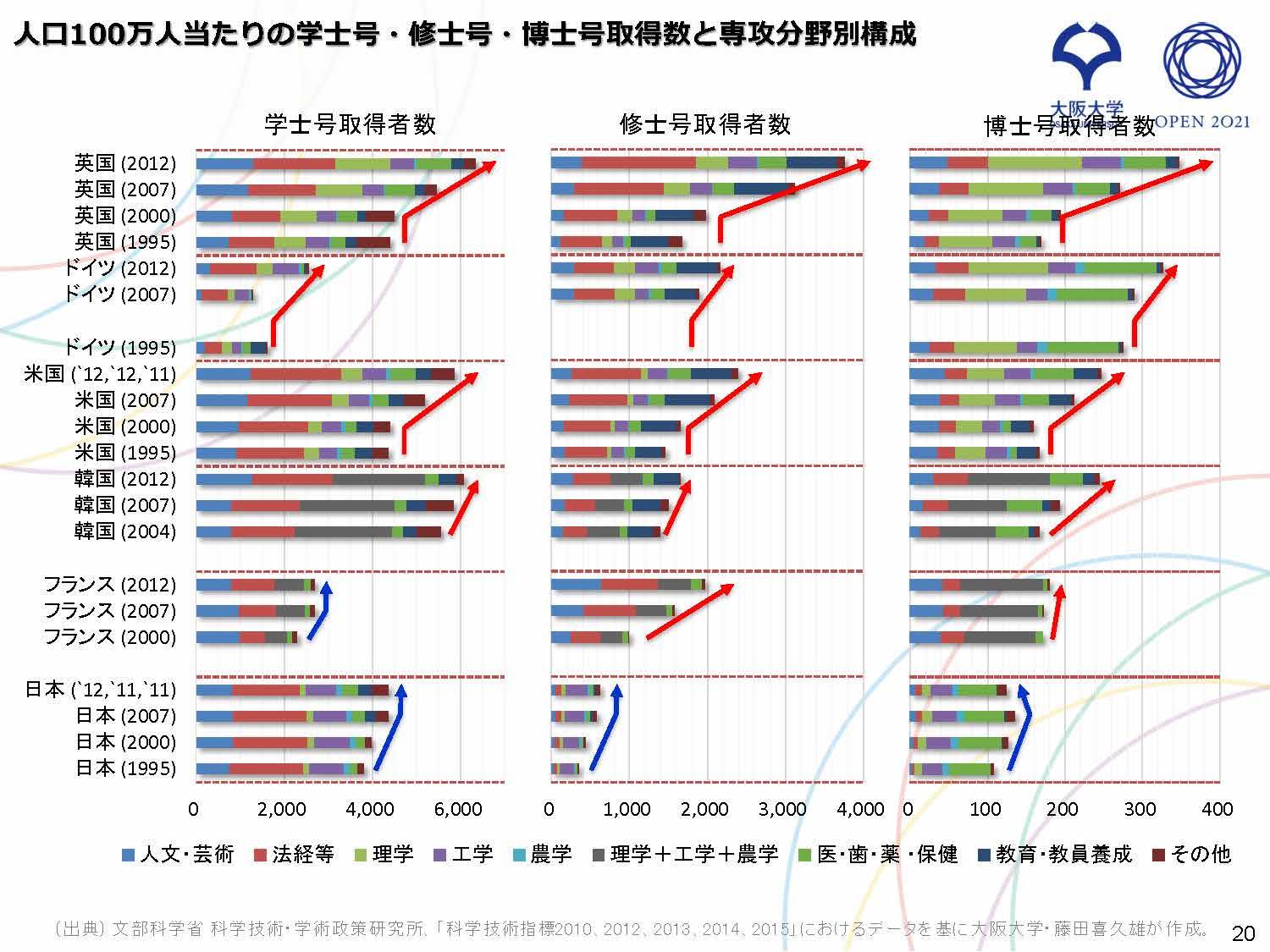

21世紀になってから世界的に、修士号、博士号を増やすという中で、日本は先進国の中で数が非常に少ないです(図11)。

海外は様々なタイプのプロフェッショナルスクールを修士でつくって、そこからさらに上がってアップグレードしたものとしての博士号をつくるといったサイクルを回しています。ところが日本はそういう方針をとりませんでした。人文社会系の専門性というものを社会で評価しないのです。ですので、学部から企業に行ってしまい、大学院に行くのはアカデミアの人だけになってしまいます。アカデミアの世界は、18歳人口は減っているので縮小します。したがって、大学院生の数も減っていきます。

21世紀になってから「知識基盤社会」というキャッチフレーズで、ほとんどの国が修士・博士を増やしています。しかし、先進国で唯一、日本だけが減っています。これを危機的だと思っていただきたいのです。

その中で「文系不要論」というようなものも出てきました。これは誤解だという文部科学省の言い分はよくわかりますが、文言としては確かに誤解されるような文章です。文部科学省の「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて(通知)」*4という大臣通知の中で、以下のような文章があります。

- 特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする

これが、いわゆる「文系不要論」というように言われた根拠の文章です。大学の学生定員を維持するために教員免許を取らないコースを教員養成系学部にたくさんつくったが、今回の見直しではそこを減らしていきましょう、ということです。ただ、世間一般的には、それ以外のところも全部いらないというふうに捉えられてしまったというのが文部科学省の言い分です。それはわかりますが、この文章でそこまで読めというのは難しいです。ただ面白いのは、同じ通知文書に次のようなことも書かれています。

- 加えて、学部・大学院それぞれにおける教養教育について、そのポリシーを明確にし、更なる充実に努めることとする

「大学院の教養教育を充実する」ということを政策文書として正面から書いたのはこれが最初だったと思います。もっとここを注目すべきだったと私は思っています。こういうところが大事なのですが、結果的には、大学の人文社会科学系の廃止や転換ということで、組織編成の見直しや新課程の廃止というのが、このときの騒動でありました。

さて、博士後期課程の定員充足率の変化についてですが、旧七帝大はどこも、大学院入試は原則合格になりつつあります。定員まで入学を認めると質の担保ができないという状況になっています。日本は10年ほどこの状況ですので、今ノーベル賞受賞者が出るということは昔のレガシーであって、これからはそうは出ないでしょう。研究者の論文の数が減っているという議論はお聞きになったと思いますが、これは研究者がさぼっているのではなく、博士がいないからです。博士が減ったら論文の数も減ります。論理的帰結です。博士の後期は選抜性を失っているというのが日本の研究型大学の特色ですし、大阪大学の特色でもあります。

関西の経済界の方と議論をしたときのことをまとめたものが図12です。

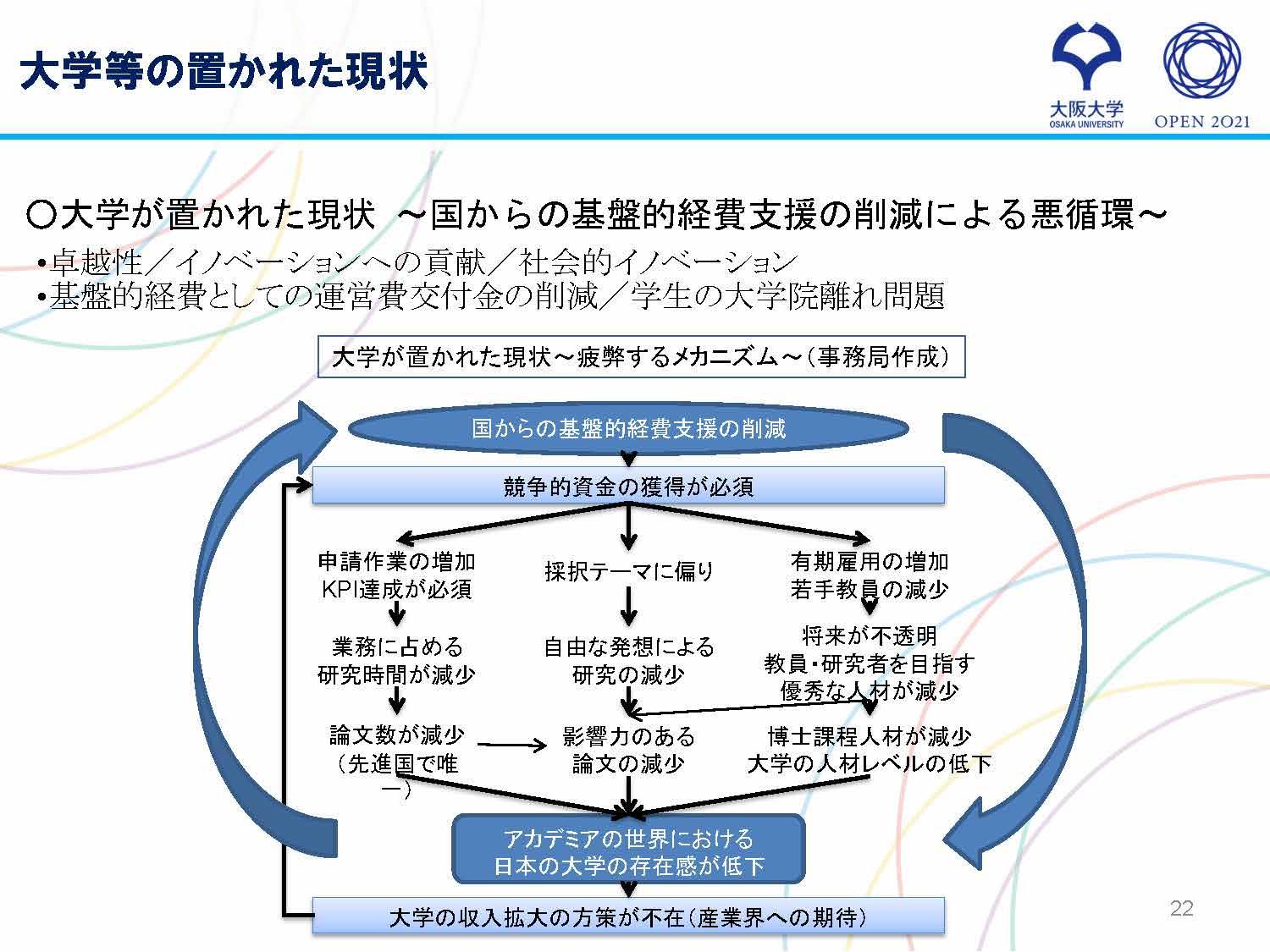

結局、大学はランキングで象徴されるような「卓越性」を要求されています。それがじりじり下がっているというところに一つ問題があります。それから、日本だけではありませんが、「イノベーションへの貢献」ということが非常に強調されています。ですので、政策文書は必ずイノベーション戦略とかそのようなことが書かれています。それから、大学というのはいったい社会に何をもたらしてくれるのかというときにも「社会貢献」が強く求められるようになっています。「税金を投入しているのだから、お返しに何をしてくれますか」というように常に精査されるような時代になってきたと、ヨーロッパの大学の学長方も言っています。このように「卓越性」「イノベーションへの貢献」「社会的貢献」の3つを同時に達成するというのは、結構難しいことです。特にイノベーションへの貢献の方向性と卓越性を上げる方向性とは必ずしも一致しないことがあるのです。その両方を追わなくてはいけないというのは、なかなか難しいことです。先ほど申し上げたように、基盤的経費としての運営費交付金が削減され、人口100万人あたりの修士号・博士号取得者数は減っており、知識基盤社会を生き抜くためにも深刻な状況になってきています。これが大学の疲弊するメカニズムです。資金が減ると競争的資金の獲得が必須になります。そうすると、採択テーマが偏り、自由な発想による研究が減少します。有期雇用の増加により無期雇用の若手教員が減少していくことで、将来が不透明で、優秀な人材が減っていきます。申請作業の増加やKPI達成が必須になってくると、研究時間が減少します。そうすると、論文数が減少します。日本は先進国で唯一、論文数が減っています。このように、アカデミアの世界における日本の大学の存在感が低下することで、ランキングが下がり、収入が減るという悪循環のスパイラルになっています。

新しい価値創造に向けた大学の貢献

最後に、「これからの大学のあり方」についてお話しさせていただきます。まず、様々なイノベーション論の議論について紹介いたします。産業界の方とお話をしたときによく言われることが、「産学連携に人文社会系が入らないことには、これからは話にならない」ということです。

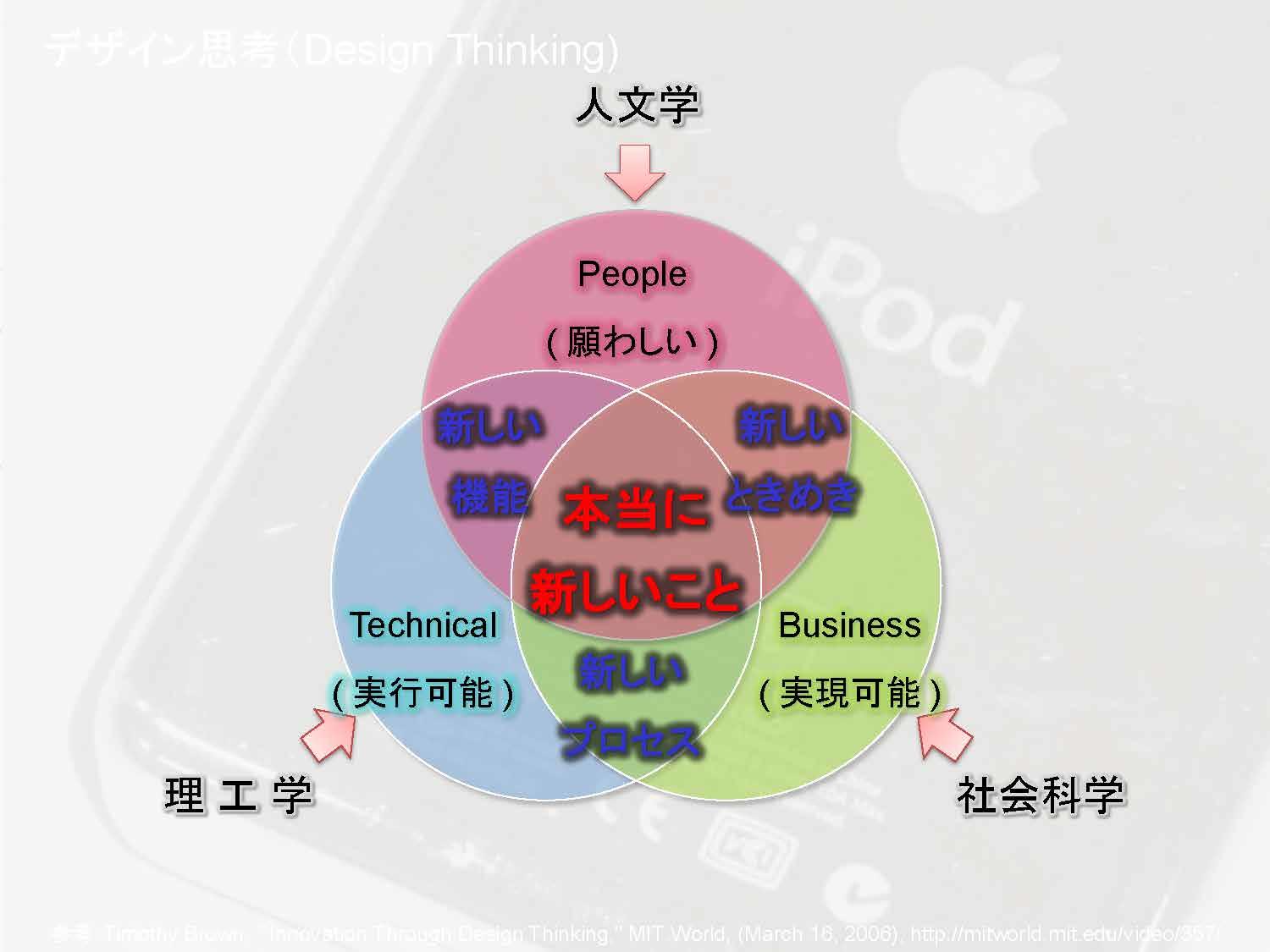

図13はDesign Thinkingでよく出てくる図です。

「人文学」が人々の願っていることを理解するような役割を担っています。そして、「社会科学」がビジネスとしての実現可能性というものを支えています。それから、「理工学」が技術的な実行を可能にします。この3つがうまく組み合わさったときに、はじめて本当に新しいものができるという考え方です。

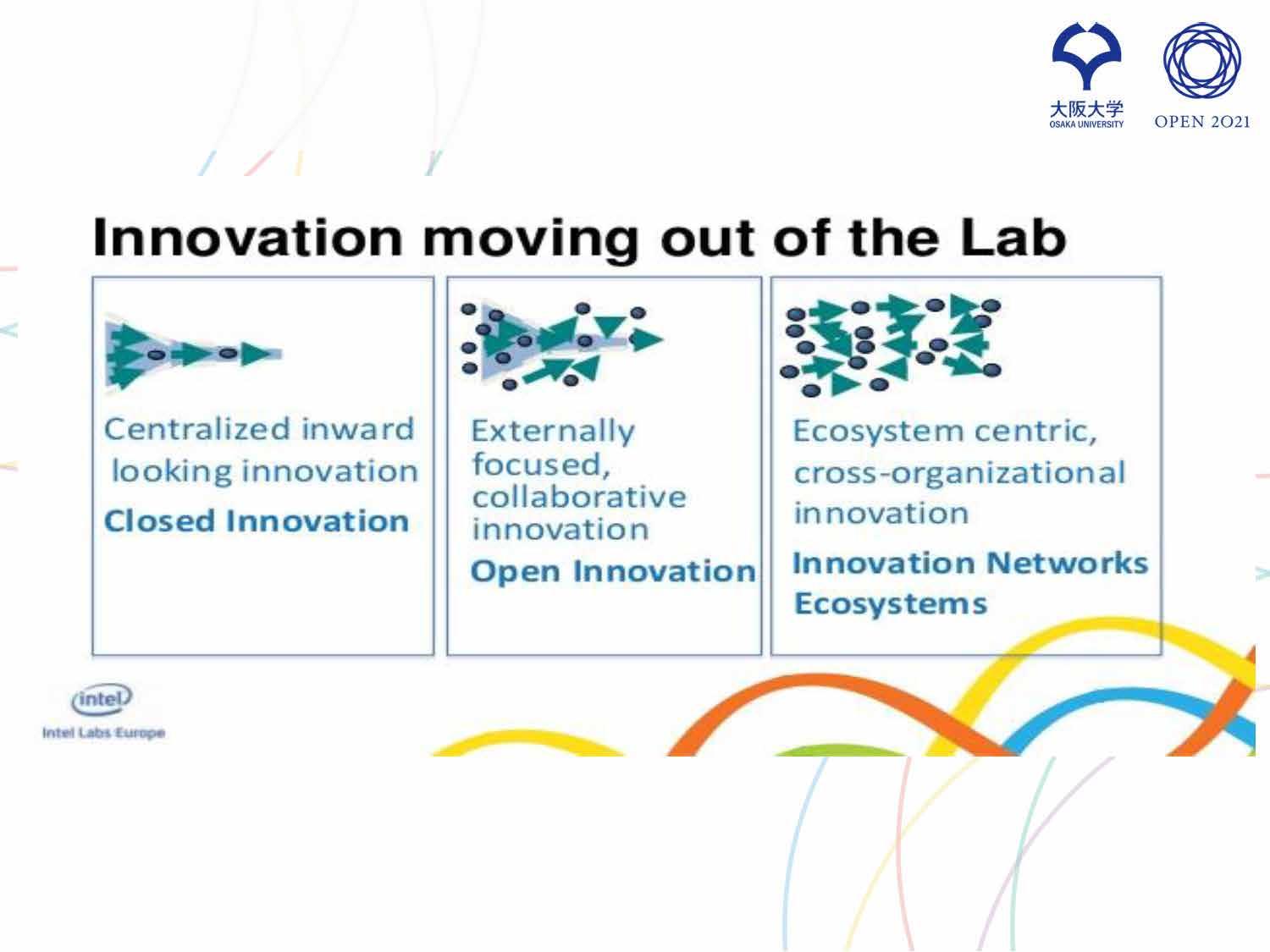

図14はOpen Innovationのときに使われる図です。左の「Closed Innovation」は、ある組織や企業の中で目的を選定して、アイデアとリソースを使って何かを頑張っていくというような伝統的なモデルです。真ん中の「Open Innovation」は、目標設定は自前でするが、自分の組織内のリソースだけでは実現できないので、外部を意識してうまく動員していくというようなモデルです。右は、その次のステージの「Innovation Networks Ecosystems」で、「Open Innovation 2.0」と言われています。

これは、目的を設定するところから企業の中だけでしないで、むしろ、その目的を考えること自体も、企業という組織を超えたところからのインプットがないとうまく回らないというようなモデルです。そして当然、それを実現するために、様々なリソースを動員します。エコシステムのような環境の中でイノベーションというものを考える、これが2.0だということです。

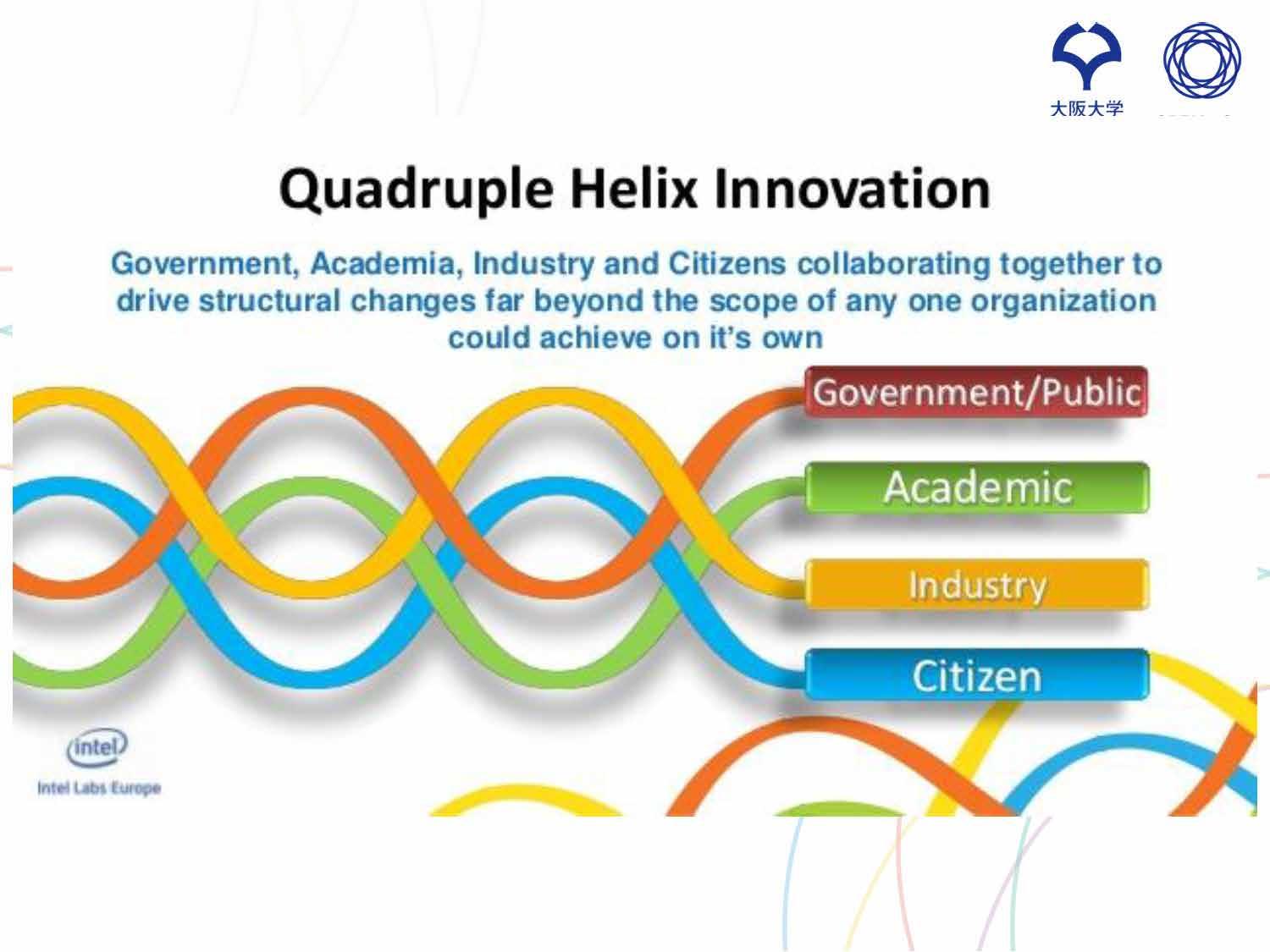

元スタンフォード大学のヘンリー・エツコウィッツ教授がイノベーションのモデルとして「Triple Helix」という言い方をしました。Triple Helixというのは三重螺旋ということになりますが、これについて当時の通商産業省(現:経済産業省)が、かつての産業政策をモデル化したものだというふうに言われています。いわゆる産学官ということです。産学官のバランスをうまく組み合わせることは、日本の得意技でした。しかし、これからは4本目が必要だという言い方をしはじめました。これを「Quadruple Helix Innovation」と呼んでいます(図15)。

ヘンリー・エツコウィッツ教授が所長を務めるTriple Helix調査グループは毎年のように世界で研究大会を開いています。不思議なことに、この研究グループのところには、日本人研究者はほとんど参加していません。もっぱら中国人研究者が参加しています。これは少しまずいのではないかと私は思います。このように従来のモデルを超えて、「Citizen」や「社会」などそういった言葉に意識が向けられています。

企業の方にお話を聞くと、企業にもやはり悩みがあるのだというふうにおっしゃっていました。コモディティ化や新興国の台頭によって、すぐに優位性が奪われてしまいます。したがって、ここを何とかしたいと思っているということでした。日本の危機ということも近年かなり理解されているようですが、大学の研究力の低下、産学連携を通じた企業の開発力も低下しています。この問題を何とかしなければいけませんが、大学は疲弊しています。では、これをどうするかという議論を冒頭の方で申しました「関西の大学のあり方研究会」でしたわけです。

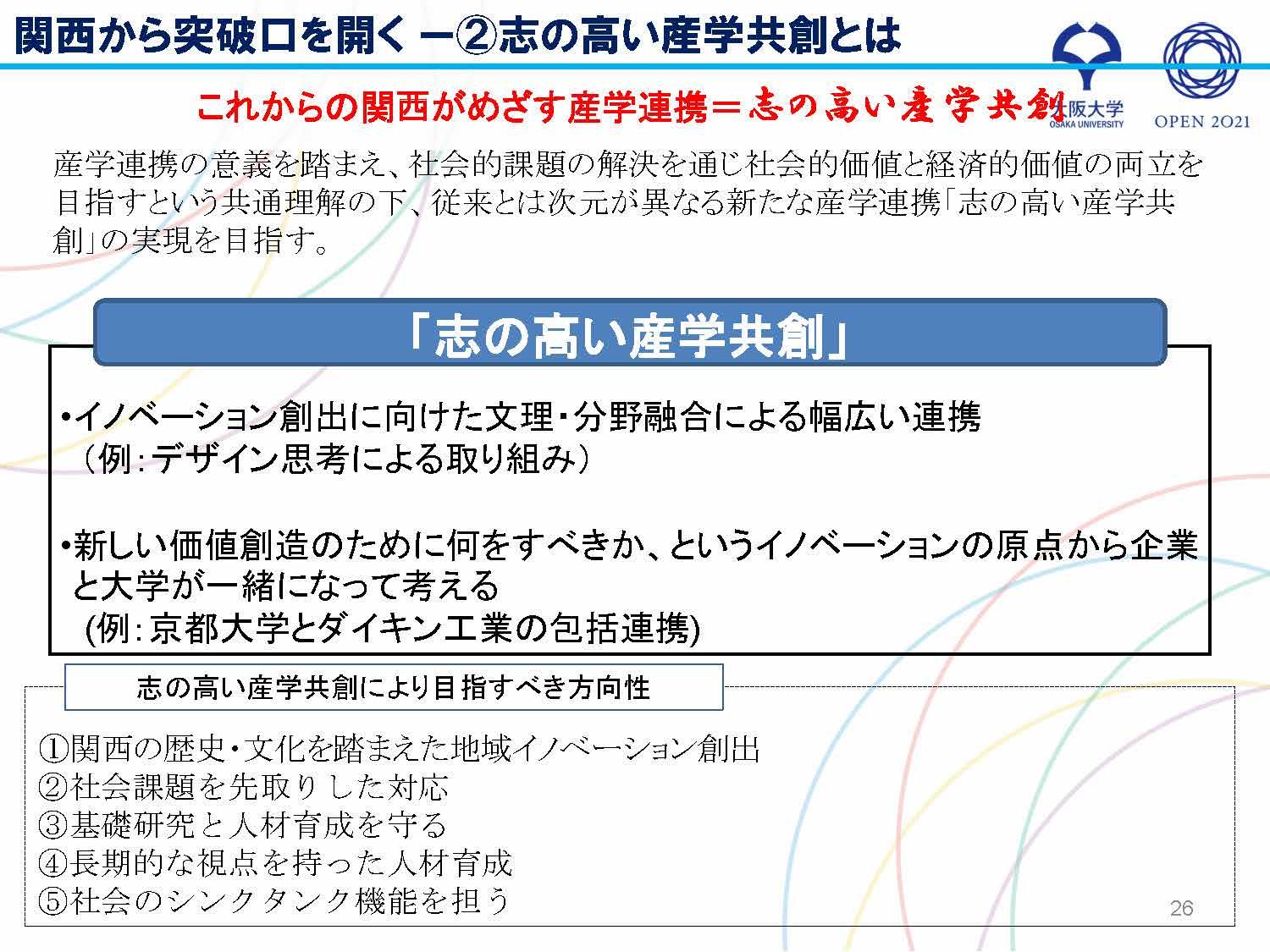

「関西の大学のあり方」ということですので、「志の高い産学共創」というキーフレーズにしました(図16)。

なぜこのような言葉になったかと言うと、企業の方から「大学にとって産学連携とはいったいどういうものを求めているのですか。お金ですか。」と直球で聞かれたからです。正直、お金という部分もありますが、「それだけでいいんですか」という問いが当然あるわけです。その企業の方は、「やはり大学でしかできないことがあって、産業界ではできないことがあるから産学連携というものが成立するんだ」ということをおっしゃいました。目先のことではないようなレベルの問題を考えるための産学連携をもっとしっかりやってみましょうという議論になりました。具体的ではありませんが、一つは、先ほどのDesign Thinkingにあるように文理が入っているような連携をちゃんとやっていきたいということです。もう一つは、先ほどOpen Innovationのところで少しお話ししましたが、目標が定まっていてそのための技術的手段を開発するのではなく、目標設定のところから連携するような仕組みをつくるということです。京都大学がダイキン工業㈱とそのような包括連携をしており、大阪大学も間もなく始めますが、従来の技術開発を超えるようなスコープのものをやってみたいということを考えました。

それでは、大学は何をやらなくてはならないのでしょうか。ある企業の方から「産業界は今何を欲しているのかと言うと、次の開発案件ではなく、次の次の開発案件でもない。次の次の次の開発案件が欲しい。」ということを言われました。企業の方は、そういう開発案件などについて同業他社さんと一緒に議論したときに、総論では賛成で入り口では割と一緒に議論ができるのですが、途中から疑心暗鬼になり、「どこの会社が得をするのだろうか」という不安感からお互いにものを言わないということがあるとおっしゃっていました。しかし、大学はその点「中立」なので大学という公共性のある機関が、そういう議論の場を提供してくれるということを強く期待しているということです。つまり、大学は企業にとって技術的なシーズなどそういったものを提供してくれるという側面での貢献もありますが、実はどこの企業にも特定に偏っていないことによる公平性や公共性を提供してくれることによって信頼を獲得できます。その信頼をもっと大学に活用してほしいというのが、その企業の方の考えです。そして、「公共財としての大学」というのが、産学連携のところでもう少し活かされるべきだと思います。

それから、大学の潜在力の棚卸しと可視化というものが、不足しています。内向き思考です。よく皆さんが使う言葉で「部局」という言葉がありますが、これは大学外では通じません。ですが、高校生向けの大学説明会などで、他大学の学長が「部局では」などと言っています。高校生にはわからないですよね。「部局」という言葉は、完全に大学のジャーゴンです。そして、大学の外から見れば大阪大学は1つです。大学の中にいると、「あれは工学だ」「あれは法学だ」というように対応してしまいます。ですが、大学の外から見れば1つです。その感覚は大学の中にいると薄れてしまいます。

大学というものが何をやっているのかを大学の外に説明するときに、外の人から見て何が必要か、という観点で描かないといけません。見せたいものを見せるのではなく、見たがっているものを見せないといけません。われわれは自分たちの都合で見せたいものを見せてしまいますが、それだけでは多分うまく回らないと思います。

実は、地域貢献というところで、ドイツがイノベーションと地域を結び付けるということを非常にうまくやってきました。そこで、今年始めたのですが、大阪大学COデザインセンターを中心に「地域イノベーションの研究会」というものをやってみました。ドイツのリージョナル・イノベーションの専門家をお招きしたのですが、関西の企業の方々から大変喜んでいただきました。この手のものは常に東京でしか開催されないが、今回久しぶりに大阪で開いてもらったので、非常に参加しやすいということを言われました。大阪大学が知の拠点であるということであれば、一つの貢献の仕方として、こういうものを地域に対してきちっと出すということ、出し続けるということ、これも大事な役割だと思います。

[注釈]

- 研究会の詳細及び報告書はHPを参照。

http://www.apir.or.jp/ja/research/research-project/5388/ - 2016年アメリカ合衆国大統領選挙でバーニー・サンダース氏は民主党から出馬を表明。若者層からの圧倒的な支持を得た。

- アンドリュー・ロッシが監督をした2014年6月全米公開映画。日本版のタイトルは「学歴の値段 ~集金マシーン化した米大学の真実~」。

- 通知の全文は下記URLを参照。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/10/01/1362382_1.pdf

話題提供2「変わる日本の寄付文化~投げ銭型から社会変革型へ~」

岸本幸子 氏

公益財団法人パブリックリソース財団 専務理事プロフィール:1958年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科卒。ニュースクール大学院でノンプロフィットマネジメント修士課程修了。全米最大のコミュニティ財団であるニューヨーク・コミュニティ・トラストでフェローとして勤務。資金調達と助成事業の実施に携わった。2000年、パブリックリソースセンター(現組織の前身)の創設に参画、2013年より現職。寄付・融資システム等の非営利活動を支える資金基盤の開発、インパクト評価、非営利マネジメント等をテーマに活動中。埼玉県公益法人等認定審議会委員、休眠預金等活用審議会専門委員のほか、日本ファンドレイジング協会等の非営利組織で理事。共著に「NPO実践マネジメント入門」(東信堂)、「寄付白書2015」(日本ファンドレイジング協会)他。

はじめに

東京からまいりました「公益財団法人パブリックリソース財団」の岸本です。財団と申しますけれども、小さな市民的な団体で、私が自分でつくりました。そこで、専務理事という役員をしながら、フルタイムのスタッフとしての活動もしているという立場です。日本に新しい寄付文化をつくっていこう、「意志ある寄付で社会を変える」ということをミッションに活動をしている団体です。ですから、話せることは寄付のことだけということになりますが、何かのご参考になればということでお話をさせていただきたいと思います。

私は私立桜蔭高校を出て、東京大学を卒業しました。しかし、真っすぐな人生を歩んだわけではありません。最初に就職したのが総合商社で、そこでは経済予測をやっていました。そして、その次にシンクタンクに入りました。そこで自分の研究テーマを見つけようとしていたところで、スリーセクター論という「企業」「行政」と並んで「市民」というセクターが社会を構成する非常に重要なセクターなんだということに出合いました。1990年頃にそういったことに出合い、それを自分の研究テーマにし、研究をしているうちに実践してみたくなりました。そして、アメリカでファンドレイジングの勉強をして、帰国して法人をつくったという、そんな経歴の持ち主です。

2013年にNPO法人から公益財団になり、本格的に寄付推進の仕事を始めました。それから約4年半の間に、今だいたい7億円ぐらいのご寄付をお預かりし、それをNPOや社会起業家にお繋ぎしているというのが、私どもの仕事です。大口の寄付者が社会貢献をしたいと思った場合、これまでは自身で財団をつくるとか、あるいは信託銀行に頼んでファンドをつくってもらうという公益信託などそれぐらいしか方法はありませんでした。私どものような財団ができることの一つとして、公益財団法人という庇の下に、その方のお名前を冠した冠ファンドをつくることができます。「ドナー・アドバイズド・ファンド」と言いますが、それをつくれるということを事業の一番大きな柱にしながらやっています。

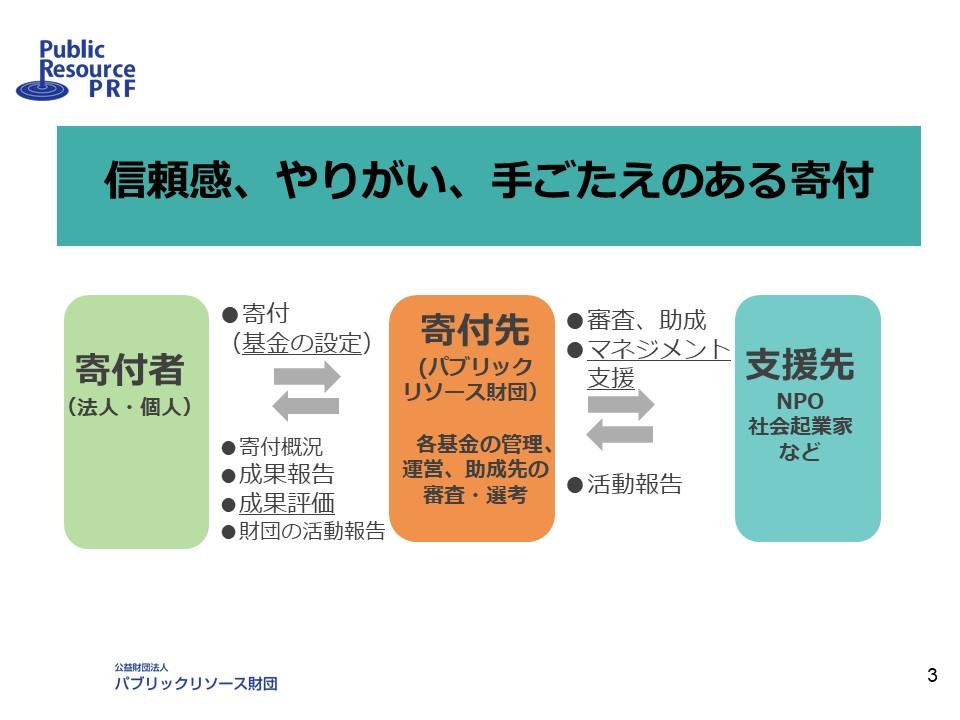

では、まず私どもの仕事の説明をさせていただきます(図1)。

資金ができると、寄付者に「どういうことにお使いになりたいですか」とお聞きします。相手の方は「環境保全のために使ってほしい」とか「福島の30年後を考えてくれ」とか、そういった漠然としたことしかおっしゃいません。そのように漠然としているが故に、私どものような中間支援のところにいらっしゃるわけです。ですから、その志をよくお聞きして、具体的にどういうところにご寄付をお届けしたらよいのかということを調査し、寄付先も特定し、支援先にお繋ぎするというのが私どもの仕事です。そのときに、特に重視していることが、マネジメント支援も行って、一銭も無駄なく使うということです。あるいはインパクト評価を行って、どのような変化が寄付をする前と後で起きたかということをお伝えするというようなことも行っています。そのようなことを行いながら、「信頼感、やりがい、手ごたえのある寄付」というものを目指して活動している団体です。

海外の大学の寄付事例

本日は、大学の寄付についてお話ししてくださいということでしたので、写真を持ってきました(図2)。

これは、2年ほど前、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)のキャンパスを歩いていたときに見つけたキャンペーンです。一番上にあるのが「LEADERS」で、500万ドル以上の寄付ですので、約5億円です。ご夫婦の名前で寄付されている方もいれば、財団の名前もあるので、資金調達は結構複合的だったんだなということが推測されます。その次の「BENEFACTORS」が1億円単位、「PARTNERS」が5,000万円と少しずつ小さくなっていきます。こんなふうに集められるようになることを、今、日本の大学も目指しておられるのではないのかなと思います。ですが、ここに至るまでには様々な工夫も必要ですし、ステップも必要だというあたりを、本日は少しご紹介したいと思っております。ちなみに、UCLAのキャンパスを歩いていて、こういう碑があると私の商売柄、目ざとく見つけるわけですが、碑はいろんな所にありまして、もちろん校舎にも名前がついてます。庭園の中にも彫刻がたくさんあって、その1個1個がやはり寄付者からの寄付であったりします。それから、バラ園が少しあるのですが、そのバラ園も同窓会からの寄付でしたり、キャンパスの中のありとあらゆる所に、いろんな方の想いが詰まっているなあというふうに思いながら歩いていました。

寄付は社会を変える原動力

日本の寄付状況は、どのようなものかということをお話ししたいと思います。これは日本の市民社会と言い換えてもよいかもしれません。まず、最初に、欧米に比べて、日本には寄付文化がないというようなことも言われていますが、実際にはどういう状況なのかということをお話しいたします。それから次に、成功した事例というのもありまして、そこにはどんなコミュニケーションの仕方がなされているのかということをご紹介したいと思います。そして、最後にファンドレイジングのステップについてお話をしたいと思っております。

さて、寄付集めと言うと、「お金のことか」というように思われるかと思いますが、寄付というのは単にお金だけの問題ではありません。私どもは、寄付とは市民社会のインフラであり、社会を変えていく原動力であると、要するに運動の一つだというふうに考えています。多くの人は、行政の足りないところを寄付で支える、予算の足りないところを寄付で支えると思いがちです。しかし、本質的には、寄付とは人が支えないことや行政や大きなメディアなどが着目しないような課題について発見して、それを変えようとしている人たちを支える一つの運動だと思っています。介護保険というのは、日本人が等しくお世話になる社会のインフラになっていますが、法律ができたのは2000年です。しかし、「介護は社会サービスで支えなくてはいけないんだ。嫁とか妻とか娘の問題ではないんだ。」いうことを最初に評論家の樋口恵子*1さんがおっしゃったのは1983年でした。法律ができるまで、17年間の空白期間があります。この17年間を支えたのは何のお金かと言うと、民間の寄付です。会費や小口の寄付とかそういうものが「介護は社会サービスだ」という訴えを支え、システムを開発し、今日の介護保険に至っているわけです。それから、家庭内暴力の問題がありますが、DV防止法*2は2001年に施行されました。しかし、日本で最初にDVシェルターが開設されたのは1980年代の中頃です。やはり15年ぐらいの間があるわけです。問題が発見されてから、いろんな情報発信がなされたり、あるいは課題解決のための提案がなされたりして、社会全体が変わるまでに大体15~20年はかかるということが、様々な社会運動の歴史を見ているとわかってきます。そして、これを支えるのが寄付というものではないだろうかと私どもは思い、「寄付で社会を変える」ということを提案しているわけです。

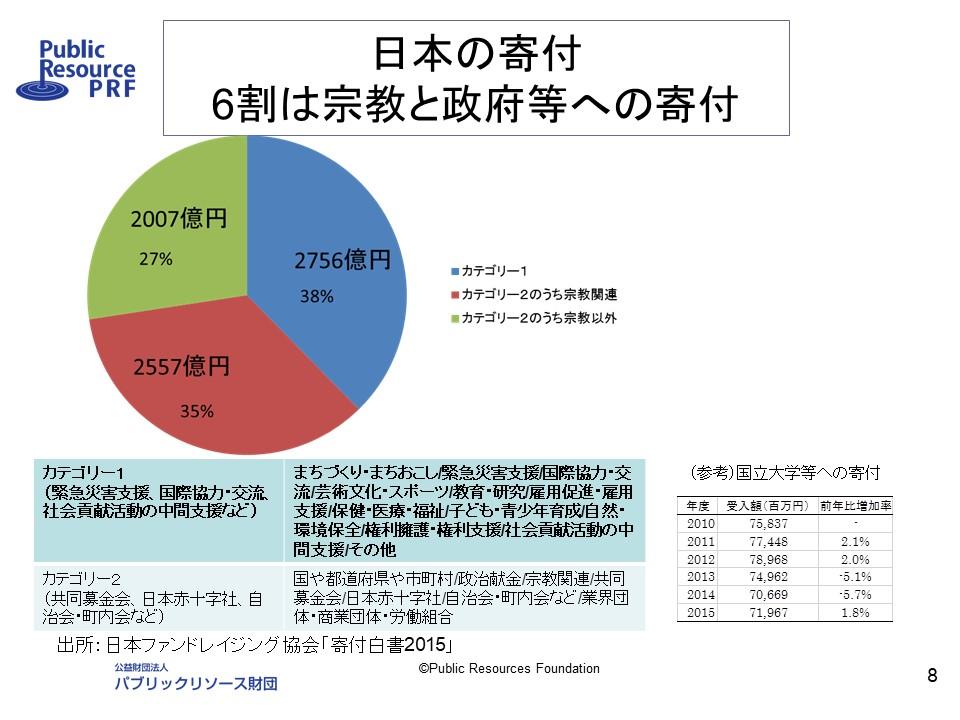

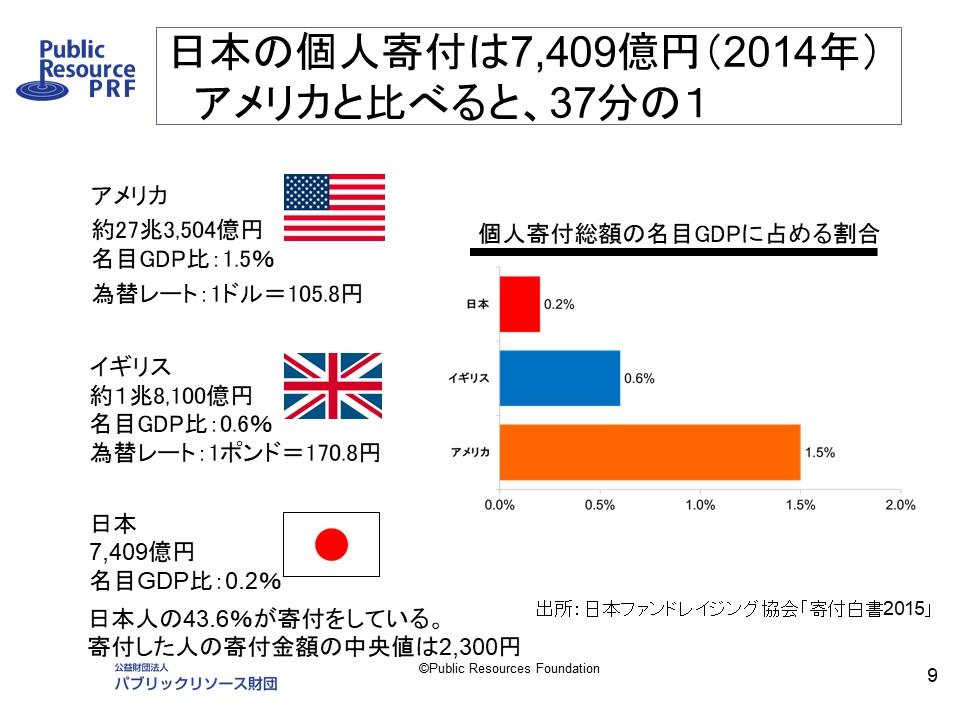

では、日本において「社会を変える寄付」になっているだろうかということですが、現在、日本全体の寄付額は合計で約7,000億円ぐらいです。それが3つのカテゴリーに分かれています(図3)。カテゴリー1というのは、緊急災害の支援活動や国際協力、あるいは教育といった皆さんが通常思われるような分野で、これが約38%です。しかし、35%は宗教に出されており、さらに27%は国や都道府県、あるいは日本赤十字や共同募金会といった、言葉を選ばずに言うと、給付型に出されているわけです。ですので、7,000億円と言われる寄付額のうち、社会変革型、課題解決型の寄付は38%で2,756億円しかないというのが日本の現状です。

しかし一方で、良いニュースもあります。日本人の寄付率は、実は43.6%あります。「日本人、寄付したことないだろう」と思うのですが、先ほどの宗教・自治体まで含めると、日本人の4割を超える人が寄付をしているということになります。しかしながら、日本の寄付文化の問題は、1人当たりの寄付金額の単価が2,300円と低いということです(図4)。

社会を変える寄付に結びつかない理由

日本には寄付文化がないというわけではありません。しかし、寄付単価が低い投げ銭型だということ、社会を変えようというタイプの寄付が全体の3割しかないということが日本の寄付文化の現状です。

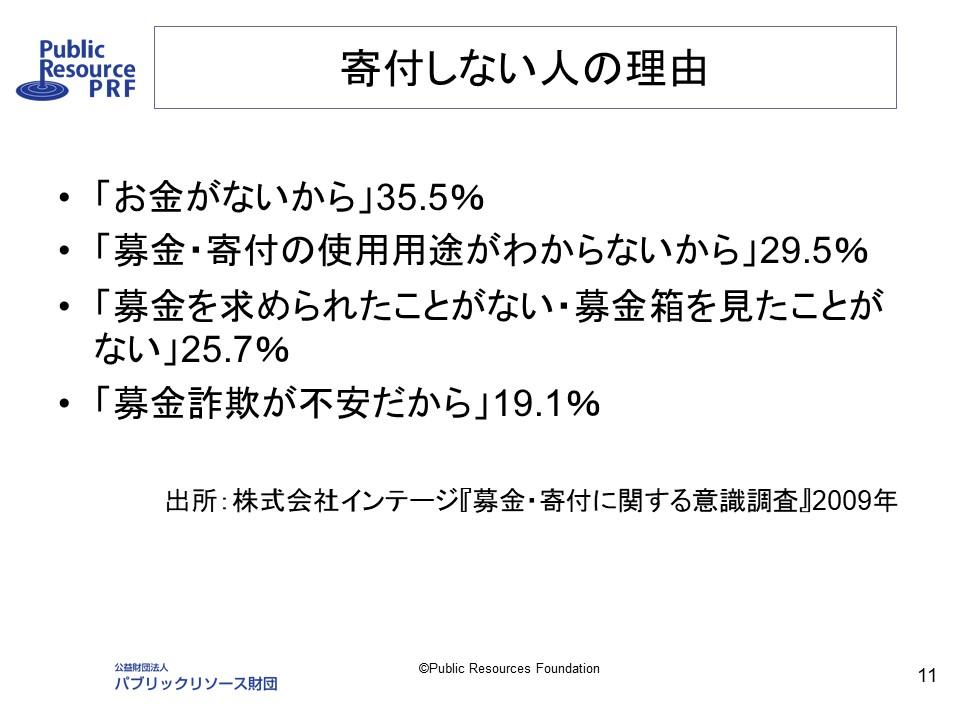

図5は寄付しない理由についてのアンケート結果です。

アンケートというのは、だいたい選択肢が誘導的なもので、どうしてもこのような結論になってしまいますが、寄付しない理由は、「お金がないから」「使途がわからないから」「募金を求められたことがないから」「募金詐欺が不安だから」などで、こういった理由はいくらでも挙がります。

ですが、寄付が少ない本当の理由というのは、単純に「信用できない」「信頼感がない」ということがまず一つ大きいだろうと思います。最近いろいろと揺らいでおりますが、日本人の感覚として、「自治体は信用できる」「国は信用できる」と思っているところがあります。それこそ、パブリックな感じがするというふうに思っています。それから、お寺なども長いお付き合いがあると御利益もあるかもしれないというような、ある種の信頼関係に基づいています。それに対して、先ほど私が「これこそは寄付だ」と言った社会変革型、課題解決型については、まだまだ信頼感が少ないのではないかと思います。それからもう一つ寄付が少ない理由としては、寄付のリターンがないということです。リターンというのは別に、運用の果実とかそういう意味ではなくて、寄付したから何が変わったのかというチェンジのことで、それが見えないということです。あるいは、「私が寄付したという証はどこに残るのだろうか」というようなリターンが見えないということではないかと思います。それから他に、潜在的寄付者に情報を届けるルートがないということも理由の一つではないかと思います。この「潜在的寄付者」というのは結構いるのではないでしょうか。と言いますのは、震災のときには8割の日本人が寄付をしています。震災の映像を見て、これは大変だと思って、大勢の人が寄付をしていたという状況でした。それから「保育園落ちた、日本死ね*3」のような、過激な言葉ではありますが、問題が暴露されたときに、これはいけないというふうに思う人もいます。そういった感じる心のある人はたくさんいると思います。しかしながら、そこに情報を届けるルートがないのではないでしょうか。あるいは、寄付する人のニーズや心理に沿ったコミュニケーションがされていないのではないでしょうか。これが寄付しない人の本当の理由ではないかというように私は見ています。

大学もNPOですが、このような弱みの少ないアドバンテージのある非営利組織ではないかと思っています。まず、信頼感についてですが、たいてい50歳、60歳を過ぎると、なぜか同窓会が再びまた復活するわけです。そこに集まってきて、いろいろ話をして、絆を取り戻していきます。大学に対する信頼感というのは結構あるわけです。

また、一般的には、先ほども申しましたとおり、潜在的寄付者に情報を届けるルートがありません。しかし、大学には名簿があります。しかも、そこで年齢や性別がわかります。一般的には今、寄付者の年齢や性別といった個人情報を取ることはとても大変です。しかし、大学にはそのリストがあります。つまり、情報を届けるルートがすでにあるということで、それが大学のアドバンテージではないかと思います。

次に、寄付のリターンが見えるかどうかですが、寄付する人のニーズや心理に沿ったコミュニケーションがされているのかについては、もしかしたら大学はもっと考える必要があるかもしれないと感じているところです。ちなみに、どのぐらいアドバンテージがあるかと言いますと、先ほど寄付の3つのカテゴリーについてお話した際にお見せしたスライド(図3)の右下にも小さく載せたのですが、国立大学等への寄付というのは、720億円あります(2015年度)。カテゴリー1の社会変革型や課題解決型の寄付が2,756億円しかないのに、国立大学は720億円も持っているのです。国立大学は私どもにとって最大の競合であり、「なぜ今日ここに来てこんな話をしなきゃいけないんだろう」と思うぐらいです。大学には、信頼感もあり、潜在的寄付者に「大学は何をしているか」を届けるルートをすでに持っていて、素晴らしいアドバンテージがあります。しかも、寄付実績もあるという、実に羨ましい限りです。

寄付をする人の動機

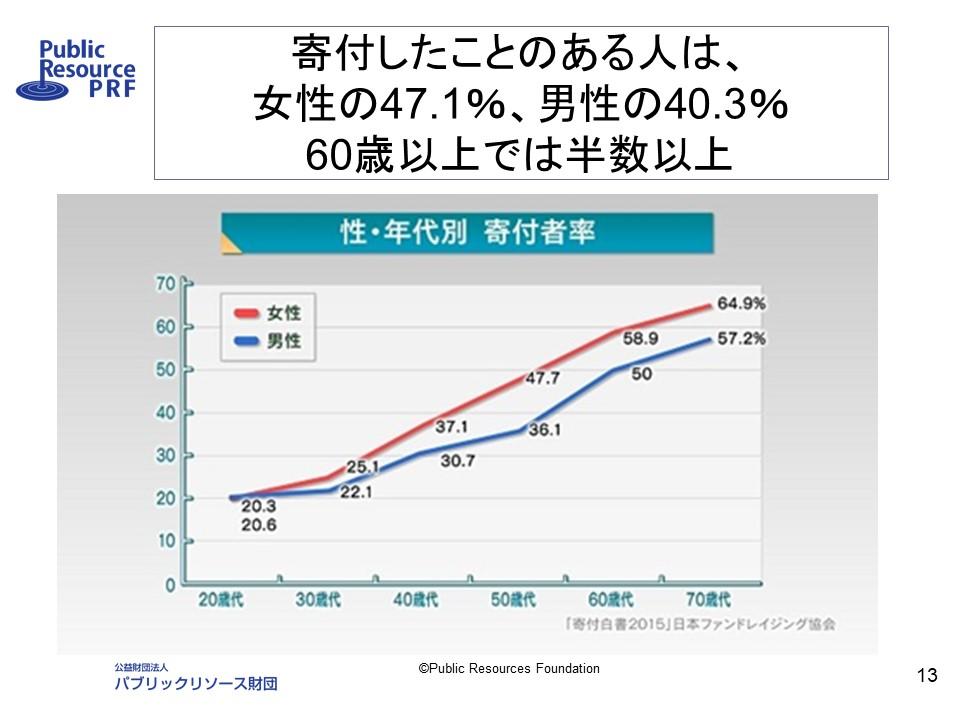

では、「誰が寄付しているか」ということについてですが、女性と高齢者が比較的多いです。女性は常に男性より寄付率が高く、それから、年を取るにつれて寄付をしているという構造です(図6)。

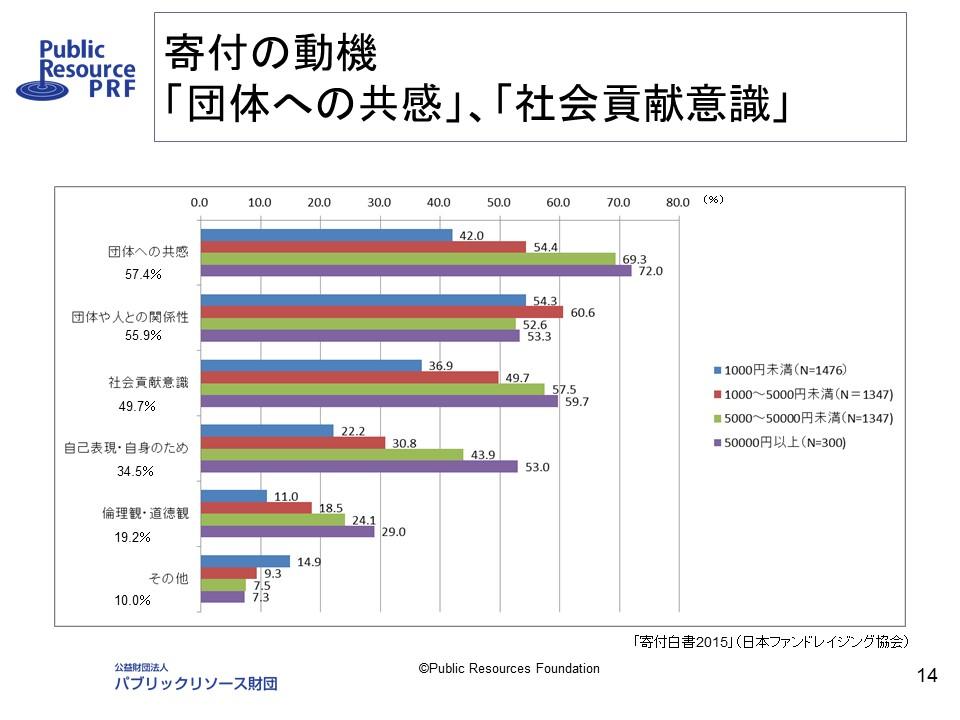

次に、寄付の動機についてですが、本日は大学の方が多いので、紫色の5万円以上の高額寄付の方を見ていただきたいと思います(図7)。基本的には一番上の「団体への共感」というところが一番多いです。ミッションや取り組んでいる事業内容、それに対する共感というものがトップにきています。その次に多いのが、自分自身が社会貢献したい、それが自分の務めだからという「社会貢献意識」です。ちなみに、私が統計を引っ張っているのは、日本ファンドレイジング協会が出版している『寄付白書』というデータです。この高額寄付者の5万円以上のところを見てくださいと申しましたのは、先ほどもお話ししましたとおり、一般的には年間平均だいたい1人頭2,000円程度しか寄付しません。それに対して、5万円以上寄付する人は、50代以上の大卒と院卒が中核の層となっています。その人たちが気にしているのは、「団体への共感」と「社会貢献意識」というところです。

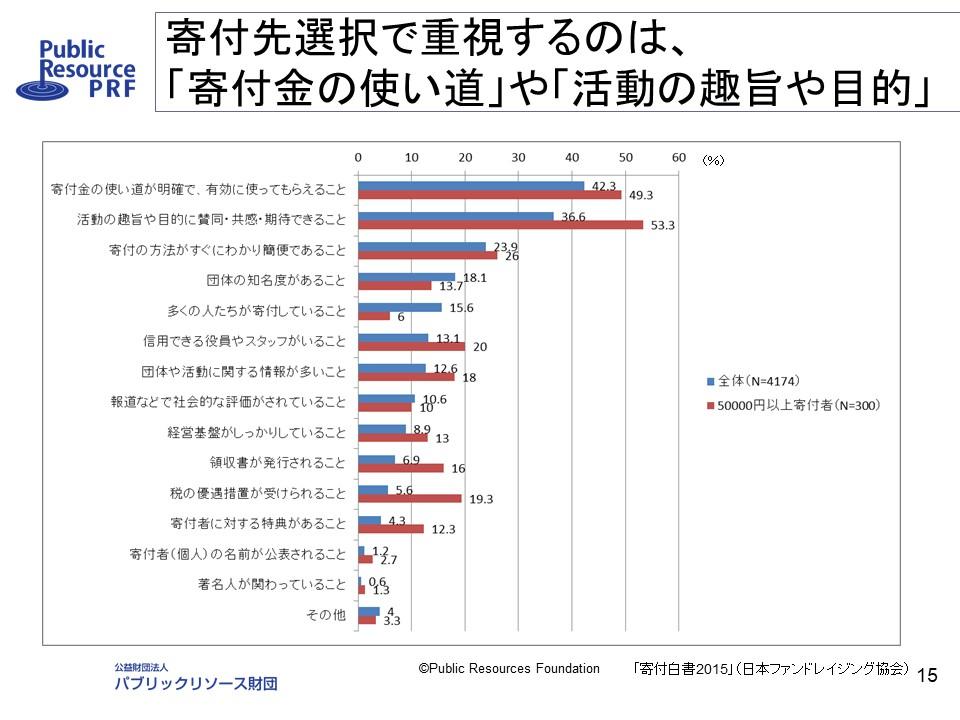

図8は、先ほどの図7と似ておりますが、「寄付先の選択で重視することは何か」ということに関してのデータです。ご覧の通り、寄付先を選択する際には、「寄付金の使い道」や「活動の趣旨や目的」というところを非常に重視しているということです。そのあたりについての感度も高額寄付者になればなるほど気にしているというところがあるようです。

寄付税制の変化

先ほど「日本は寄付文化がない、まだまだ低い」という話をしましたが、今、状況は変わりつつあるところです。一つは制度改革によって、日本の寄付税制が大きく変わりました。昔は「アメリカと違って日本は寄付税制がないからダメなんだ」という言われ方をしていましたが、今、日本の寄付税制は世界最高水準です。税額控除というシステムを使うと、寄付金額の4割まで所得税を減らすことができるというような状況になってきており、このような税制は他にはありません。それから、やはり東日本大震災での寄付の記憶というのがありまして、今は少なくとも国内災害については、非常に感度が変わってきています。個人寄付総額は5,000億円規模から7,000億円規模へと増えてきています。それから、「政府に任せるだけではいけないと思うようになった」とか「社会に役立ちたいと思っている」などと考える人が増えてきていて、このような国民の意識変化というのも寄付への関心が高まっている要因の一つではないかと思います。そして、オンラインで寄付できる環境が生まれたことにより、誰でも寄付を募集でき、集金できる環境がつくれるようになりました。皆さまは、クラウドファンディングという言葉をお聞きになったことがあると思います。実は私どもの団体は、2001年からオンラインで寄付を集めておりまして、日本最古のクラウドファンディングサイトなのですが、インターネットというのは、やはり非常に情報やニュースの伝達が早いです。そしてまた、SNS等を使って拡散が早くなってきたということで、誰でも低コストで寄付を集められる状況が今生まれつつあります。

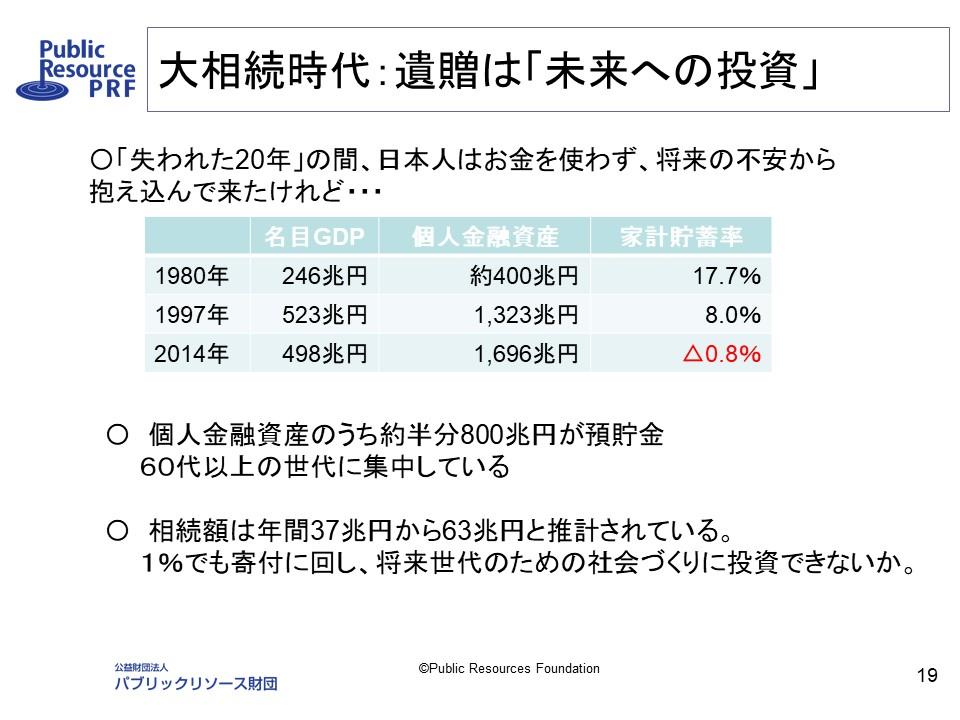

もう一つ、今大きなうねりとなっているのが、お聞きになったことがあろうかと思いますが、「大相続時代」ということです(図9)。

日本人の個人金融資産は1,600兆円とか1,700兆円とか言われていますが、そのうち約半分が預貯金で、60代以上のシニア層に集中しているということが言われています。相続額は年間で37~63兆円と推測されています。つまり、世代間の所得移転が、毎年37~63兆円ぐらい起きており、日本の税収入に等しい金額が毎年、世代間で動いているということになります。そして、これは10年ほど続くということです。このうちのほんの少しでもいいから寄付に回すということのために、大学も含め、市民セクターとして動いていかなくてはならないと思います。もちろん、各金融機関、税理士や公認会計士等は、節税対策のお話や、自分の子どもや孫にいかに資産を残すかということを一生懸命勧めておられます。そのための商品もたくさんあります。しかし、先ほどの小林さんの講演での人口減少のお話もそうですが、いったい自分の孫や子どもが生きる時代がどういう時代なのか、その子たちがお金を持っていたら生き残れる時代なのか。そんなことはないのではないかと思います。実は私、2年前に孫が生まれたのですが、2年前に生まれた孫は、計算すると80いくつのおばあちゃんになっていますが、2100年に生きています。そのとき、地球の温度は何度上がっているか、そう思うと、恐ろしいものを感じるわけです。孫にいくらお金を残しても、気候変動してしまった社会ではどれほど大変だろうかということの解決にはならないと思うのです。2100年は遠い将来ではありません。大相続時代に、孫が生きる社会をどうするか皆で考えようということを言っていかなければいけないというふうに感じています。

組織を支えてもらうためにやるべきこと

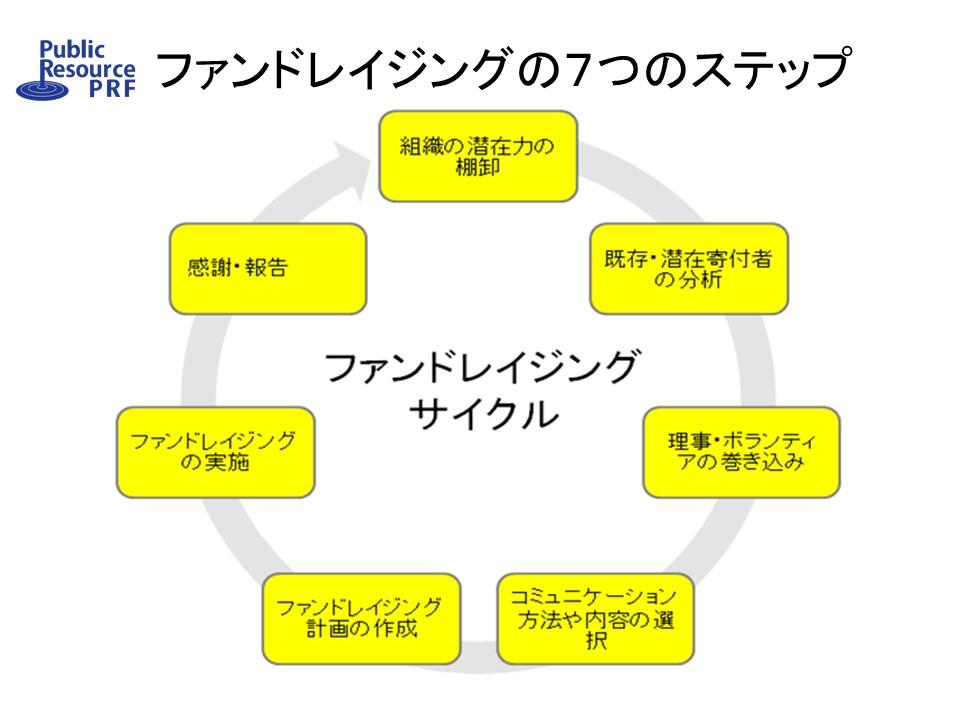

最後に、「ファンドレイジングサイクル」についてお話しいたします(図10)。

最初に行うのが、「組織の潜在力の棚卸」と書いていますが、いったい何をするためにいくらお金を必要としているのかという目標設定です。私たちの目標達成のためにサポートしてくれる層がいったいどこにいるのか、どういう人たちなのかということを棚卸しするという作業があります。その次のステップとして、実際に今までわれわれに寄付してくれた人たちがどういう寄付の仕方をしてくれたのかという「既存・潜在寄付者の分析」を行って戦略を作成するということをします。寄付を集めるというと、いきなり何かお願いのレターを書いて出したというような感じになるのですが、実はこの辺が一番大切です。その次のステップですが、「理事・ボランティアの巻き込み」ということで、1人ではできないというお話です。特に高額寄付者になればなるほど、誰がその人にお願いに行くのかというのが非常に大切ですので、体制をつくるということが必要になってきます。そして、その次に、計画をつくったところで、では実際に寄付を集めるときにどのような方法を取るのかという「コミュニケーション方法や内容の選択」ということを行います。DMを使うのか、イベントを使うのか、実際に具体的にお願いに行くのか、企業と連携するのか、といったようなコミュニケーションフォームをつくります。そして、アクションプランをつくって、実際に実行していきます。そして、最後に必ずサンキューレターを出し、寄付者への「感謝・報告」をします。これがぐるぐると回るというサイクルを「ファンドレイジングサイクル」と呼んでいます。

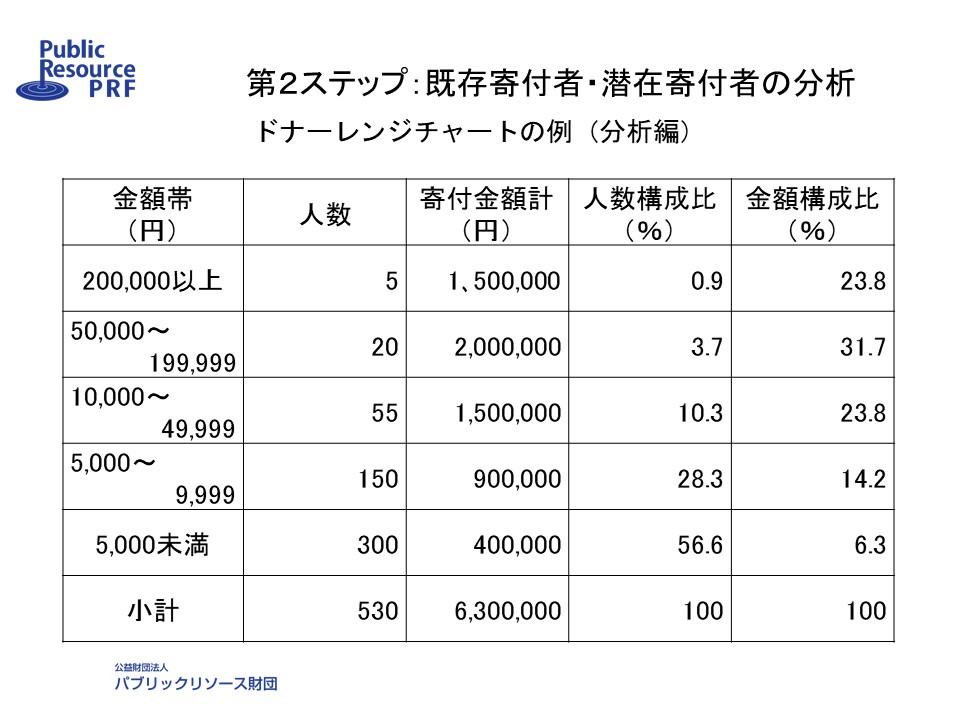

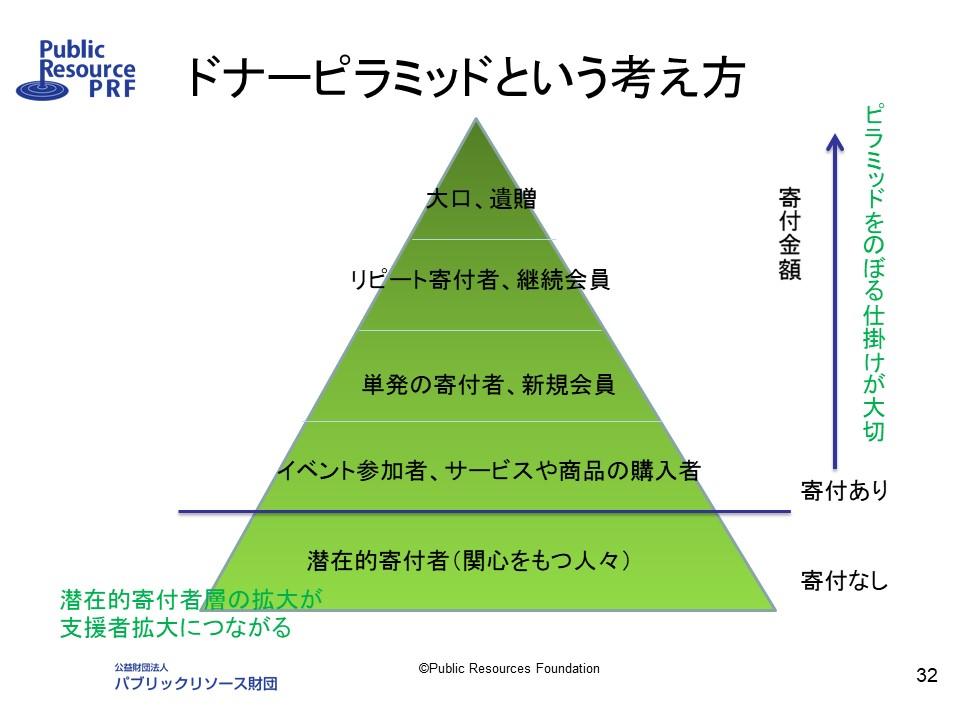

その中で一番大切なのは、「潜在的寄付者」というのは誰なのかということです。ここを拡大しない限り、裾野は広がりません。大学でいうと、潜在的寄付者とは同窓会で、卒業生の方々がベースになると思います。まずは、ここを把握するということ、それから実際に寄付してくれた方を大口、遺贈にもっていくために、どういう仕掛けをつくるのかということが大変重要になってきます。そのために分析をして、どこにターゲットを当てて、どういうアプローチで大口、遺贈のお願いにもっていくのかという計画を立てるということが通常、私どもがやっていることです(図11)。

先ほど分析と申しましたが、実際に今までに寄付してくださった方を金額帯に分けてみると、どの辺に人数が集まっているのかを示したものが図12です。人数構成比でいくと、この場合、15%の方が全体の金額のだいたい8割を出してくださっています。よくニッパチの原理(パレートの法則)*4とか言いますけれども、10~20%の方が80%ぐらいの寄付金を出してくださっているということになります。

このような分析結果は、どこの組織もそんな感じなのではないかと思いますので、この現状を把握して、どのような方にどういったお願いをするのかということをやっていくことが重要です。図13は分析の戦略編なのですが、これをベースに実際に計画上ではどのように設計するのかを考え、それから、コミュニケーション方法を選択するというようなことをやっています。

皆さまは「自分はファンドレイジングの担当者というわけではない」と思われていますよね。ですが、実際はそうではないと思います。あまり細かい技術的なお話をしてもいけないかなと思いますが、大学が寄付を求めていくうえでは、強さと弱さがあるのではないかと外から見て思いましたので、そのことを最後にお話しして終わりたいと思います。

信頼感を醸成するために何を提供するか

大学の強さの一つは、世間的に非常に大きな信頼が寄せられているということです。それから、大学には潜在的支援者というのがはっきりいらっしゃるということです。ですので、このアドバンテージをちゃんと活かさないといけません。特に潜在的支援者である同窓会の人たちを集めて、先ほどのドナー分析のようなかたちでの分析をし、戦略を立てていくということが、支援者の方々を大学の力にしていくためには必要ではないかと思います。

弱さというか、恐らく課題であろうと思われるところが、ファンドレイジングをするにはコストと時間、体制が必要ですが、そのことを受け入れているかということです。ファンドレイジングの適正コストというのは20%と言われいて、これは平均なので、起ち上がり段階では50%ぐらいまでいくこともあります。低くても10%ぐらいはかかってしまうわけです。ですので、1万円を入れるためにはお金がかかるんだ、人がいるんだということを、やはり納得することが、受け入れるということの第一弾ではないかと思います。それから、潜在的支援者である卒業生の人数というものを把握し、しっかりとコミュニケーションしているのかということ、そして、彼らに感動や共感を与えるような提案をしているかということ、この辺が大学の課題であると思います。

また、大学への期待としては、していることをアピールするのではなく、大学に期待されていることに応えるというようなコミュニケーションが必要なのではないかと思います。すでに実績がおありなので、その実績を踏まえつつ、一歩ステップアップした企画を提案することで、繋がりが広がって、寄付者の方に幸福の連鎖が生まれるのではないかと感じているところです。

私自身、大学に対する期待というものが、2つあります。一つは、先ほど孫の将来の問題で申し上げましたけれども、2015年に「持続可能な開発目標(SDGs)」というものが国連で採択されました。世界全体で貧困をなくしていくということ、そして、持続可能な社会環境を保全していくということ、低炭素社会を実現するということ、あるいは、格差をなくし、女性の社会進出を推進していくということなど、17の目標が設定され、それに向かって今、国も地方自治体も企業もNPOも動き出しているところです。例えば、このSDGsを実現するためにどうしたらよいのかという切り口での研究は、個々には大学でなされているのだと思います。しかし、SDGsを達成するためにどういう基礎研究をしているかという大学全体でのアピールがあまりないのではないかと思います。それがあれば、大きな社会的期待に応えるということになるのではないでしょうか。少なくとも孫の将来を気にしている私にはとても重要なことなので、一つお話をいたしました。

もう一つは、今の大学が若者に何ができているかということです。人間が成長するのに時間がかかるような時代になってくる中で、22歳で世に出る若者に何を達成させるべきなのか、大学はもう一度考え直す必要があるのではないかと思っています。教養課程という話が、先ほど小林さんのお話にも出ましたが、教養を身につけるということは非常に重要なことではないかと思います。私は「教養」というのは、「他者のために自己の最善を尽くす」というある種の徳といいますか、様々な知の集積の中から「これが人類が生き残っていくために大事なことなんだ」というふうにわかってくるということだと思います。そういった非常に基礎的な人間としての行動の指針というものを持った若者をつくるということが、今日の教養主義として大事なことなのではないかと思っています。もし、そういったことに大学全体、つまり法人として取り組むというアピールがあるならば、これもまた、今の社会にとって人の心をつかむ非常に重要なコミュニケーションになるのではないかと思います。

図表は岸本氏講演スライドより抜粋

[注釈]

- 1932年東京生まれ。東京大学卒業後、時事通信記者、学研勤務などを経て評論家。1983年市民団体「高齢化社会をよくする女性の会」設立。1986年東京家政大学教授に着任。

- 超党派の女性議員による議員立法で成立した法律。正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」。

- 2016年2月に、子どもが保育園に入所できなかったことが書かれたブログのタイトル。国会でも取り上げられ、入所申請をしているものの保育所に入所できない待機児童が社会問題になる。

- イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した冪乗則。経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論。80:20の法則、ばらつきの法則とも呼ばれる。

全体討論

司会:全体討論は皆さんからいただいた意見を整理したうえで、改めて話題提供者のお二人からコメントをいただきながら進めたいと思います。

岸本さんから、大学は教養を身につける場所であるというお話がありました。一方、小林さんからは、国立大学の置かれている実状を踏まえたうえで、大学が見せたいものを見せるのではなく、社会が見たいものを見せていく必要があるとの指摘がありました。おそらくその際には、大学の構成員である教員や職員、あるいはURAのような人たちが将来の大学にどのように貢献できるのかというような観点を考える必要があるのではないでしょうか。

では、まず岸本さんに質問です。「アメリカやイギリスの寄付率はどれぐらいのものなのでしょうか。それから、OECD加盟国の寄付率が高い国の特徴というようなものはあるのでしょうか。」という質問をいただいております。

岸本:すみません。アメリカの寄付率については今すぐには思いつきませんが、非営利セクターの大きさを決める3つの要因があります。一つめは、社会サービスに占める政府セクターの大きさです。二つめは社会の多様性で、多様性が高いところでは市民セクターの大きさが大きくなると言われています。三つめは社会的紐帯です。社会的紐帯とは人と人との繋がりが何によって行われていて、どれぐらい強いかということです。政府セクターの大きさと社会の多様性、それから社会的紐帯の在り様というものが、市民セクターの大きさや寄付の頻度を変えるというふうに聞いています。

そういった意味でいえば、これまでの日本というのは、アメリカに比べて、社会サービスに占める政府セクターの割合が高いです。そして、社会的紐帯の在り様に関しては、かつての家や地域というようなものが崩壊しつつある中で、まだ新しいネットワーク型の縁というものが確立されていない状態ですので、変更過程にあると言えるのではないかと思います。ひと言で言うと、宗教がすべてを決めるのではないということです。よく「キリスト教だから」と言われますが、キリスト教だからと言われても、例えばヨーロッパの旧東欧地域の寄付率は低いですし、全てが宗教で決まるわけではありません。直接のお答えになっておらず、申し訳ございません。

司会:続いて「寄付先と寄付者はどのような関係になるのが理想的なのでしょうか。」という質問もいただいております。この質問者の方は、例えば、ふるさと納税は見返り品ありきというかたちですが、おそらくそういうことではないだろうと指摘されています。では、どういう関係が理想的なのかということを聞かれていらっしゃいます。

岸本:ふるさと納税は、私の立場から言うと、寄付とは言い難いものです。ご質問にあった理想的な寄付先と寄付者の関係についてですが、まず、社会課題に対する問題意識を共有します。そして、その問題の大きさと解決しなくてはいけないということを認識します。解決する方法論は、その団体によって様々なアプローチの仕方があると思いますので、その団体のポリシーやアプローチの仕方、哲学など、そういったものに寄付者が共感しているという状況は良い状況だと思います。また、寄付先と寄付者の関係は業務委託ではないので、あまり口を出すのも良くありません。大口寄付者は、得てして口を出したがることがあるのですが、あまりにも口を出していただくのも良くないかなと思います。信頼関係があって適度な関係ができればいいなというふうには思っています。

司会:「寄付者へのリターンをどのように考えながら、寄付の仕組みをつくっていけばよいのでしょうか。」というような寄付をした側の満足度についての質問もあります。

岸本:リターンというのは、基本的にはやはり社会的なインパクトです。その寄付があり、事業があったことで、結果として社会課題がビフォー&アフターで良い方向に変わるということが最大のリターンだと思います。今、大学は評価などで揺れていると思いますが、何かしら変わったということを具体的にお伝えするということが、リターンになると思います。例えば、「寄付があったから良かった」という1枚の写真であったり、お手紙であったり、裨益者からの具体的な声というものが大事だと思います。それから、もし可能であれば、インパクト測定という方法もあるのではないかと思います。特に大学の研究というのは、非常に長期的で評価しづらいかと思いますが、「この研究がこのように役に立つ」というようなことを指標等で示し、評価を具体的に伝えるという「見える化」も必要なのではないかと思います。

小林:岸本さんは「ふるさと納税は本来のような寄付ではない」とおっしゃるだろうと思いました。ふるさと納税の発想は、確か福井県の知事が生み出したという記憶があります。地方自治体は、高校までは税金を使って一生懸命教育をしていますが、高校を卒業すると、都市部に出ていく人が多く、都市部に税金が落ちるというかたちになります。もちろん、都市部でサービスを受けているわけですからよいのですが、そうすると地方にとっては、何のために税金を投入したのだろうかというふうな捉え方をしてしまいます。そういう意味では、寄付税制の問題というのも「税金の使い方を自分で決める、自由を獲得する」という意味であり、リターンとしての商品は本来の趣旨とは違っていたと思います。ところが、今、ふるさと納税というのは、やたらとリターンの話がセットになってきています。もともとは、リターンと言えば、それこそ写真の1枚とか活動報告を送るというものでした。例えば、「国境なき医師団」などもそうですよね。

税金を自分でどうやって使うかということですが、大学の立場から言うと、もっと大学に税金を使ってほしいというのが本音なのですが、使ってくれないのであれば、「私の税金は大学に差し上げます」というような仕組みになってほしいと思っています。実際、地方自治体の方とお話ししている時に、地方創生というのは国の財政的縁切り宣言のようなものだったとおっしゃっていました。「今回が最後で、自立できなかったらもうおしまいですよ」というふうに受け止めて、自治体は自分で考えないといけない時代に入ったとおっしゃっていました。

それに倣いますと、大学も「もう運営費交付金を増やせない」と、国立大学といえども、財政的縁切り宣言をされつつあります。しかしながら、税金を大学にもっと出してもよいのではないかという世論は、残念ながらあまりないような気がします。その中で大学の自立ということを考えたときに、「企業からの寄付を狙ってください」というのが、今の国のスタンスだと思います。企業の方に寄付とかそういうことをお願いするときに、企業もメセナの枠組みではなくて、やはりリターンとセットでないとお金を出しにくいと思います。人材育成に関しても、研究開発の方にはお金を出しやすいですが、一般的な人材育成になると、やはり出しにくいということを言われます。結局、企業からの寄付というところもなかなか苦しくて、国の「財政的に自立しろ」という言い分はわからなくはないのですが、代わりのサポーターをまだつくれていないというのが現状です。ですから、社会に対して「大阪大学があってよかった」ともっと思ってもらえるように伝えていかないといけないと思っています。

司会:「アメリカの大学では、大口の寄付や一般の方からの寄付があるときに、何を思って寄付がされているのでしょうか。また、寄付の受け入れ態勢についても、もしご存知でしたら教えてください。」という質問もいただいております。

岸本:私はアメリカの大学でファンドレイザーをしていたわけではないので、申し訳ありませんが、具体的な内容というのは知りません。ただ一つだけ、私がリサーチしたものですと「ドナー・アドバイズド・ファンド」があります。これは、先ほど私どもの団体が中核事業にしていると説明いたしました。私どもの場合は「オリジナル基金」という言い方をしています。寄付者の方から一定の金額をいただいて、その方の指定する領域で使わせていただくという、ドナーがアドバイスするファンドということで、「ドナー・アドバイズド・ファンド」と言われています。これは、アメリカの信託銀行をはじめとする金融機関が、様々な大手NPOや大学等の教育機関と組んで、顧客にお勧めしていて、設立時に税制優遇が受けられるということがメリットの一つになっています。アメリカでは、ある種、資金運用、資金管理というように、アドバイスの一つのメニューとして金融機関に「ドナー・アドバイズド・ファンド」をつくるというのが勧められています。

ちなみに、寄付で一度ファンドが付けられると、そのファンドが、今度は大学の中でまとめられて運用に回されます。金融機関からすると、自分の顧客にアドバイスをして、節税対策と社会貢献でもってファンドをつくってもらい、そのファンドが今度はグループ内の運用の方に回ってくるという、一つのビジネスとして成り立っているということがあります。アメリカの場合、大学をはじめとする経理側が寄付を求めるときに、金融機関との連携が非常にうまくとれているというのが、面白い点かなと思っています。私どもの日本の小さな団体の場合は「ドナー・アドバイズド・ファンド」をつくっても、まだ運用に至るほどの規模を出せないでいます。今は利回りも低いため、億単位でファンドが入ってきても、数年間で使ってしまうといったかたちをとっています。大学の場合は、これまで持っていたお金や、あるいは、大口が何回も入った場合にはアドバンテージがあるので、そういうアメリカのような連携の仕方を、将来金融機関と積極的に考えていくということもあるかなと思っています。

司会:続いて「岸本さんがもし大学運営側だったら、どんなことをされますか。」というような質問があります。

岸本:先ほど申し上げたように、とにかく潜在寄付者のベースをつくるということが第一歩ですので、そこを最初にやると思います。すでにやっておられるかどうかはわかりませんが、おそらくこれだけ大きな大学になると、同窓会名簿がバラバラなのではないかと推測しますので、まずそこを統一化するというところから始めると思います。

それから、同窓会との連携強化というのが必要だろうと考えます。これもまた、様々な同窓会がおありになるだろうと推測します。例えば、工学系などは寄付も入りやすいと思いますのでそれはそれで集めるものの、全学にはなかなか寄付が集らないというような状況があるのではないでしょうか。まず、そういったところの把握も含めて、各同窓会との人間関係の確立やご協力いただけるようなメリットの提供、簡単に言えば、同窓会活動への支援というのを行うだろうなと思います。

司会:大学側の人間として、小林さん何かコメントありますか。

小林:同窓会活動が大事だということは、最近かなり浸透してきて、活動もいろいろと始めています。この間、スイス連邦工科大学ローザンヌ校という小規模な工科大学に行きまして、確かに同窓会を大事にしなくてはいけないなと改めて実感しました。同窓会は寄付の非常に大きなターゲットであることはもちろんですが、それだけではありません。同窓会には現役で様々な会社に勤めておられる方が集まるので、スイス連邦工科大学ローザンヌ校では、ゼミの同窓会を巻き込んで、優秀な学生をインターンシップに送るなど教育の点でも貢献してもらうといったことを、大学全体としてやっているとおっしゃっていました。

出身大学から「寄付してください」というだけのダイレクトメールが何度も送られてくると、「ご苦労さんですね」と思いますが、もう少し自分のやっている中身と絡めてコミュニケーションをとってこられると、こちらの心構えも異なるかなと思います。ですので、大学はそういうコミュニケーションツールを持っている組織なんだと自覚した方が良いのではないかと思っています。

司会:本日のセミナーは、大阪大学の事務系の方の職員研修の一環でもあります。併せて、教員系の方は一般申し込みで参加されていますし、大学外の方もいらっしゃっています。そこで、寄付というような枠組みを考えていく中で、大学職員に求める役割について何かコメントはありますでしょうか。「事務系の場合は、日々の仕事をこなしていく中で、寄付についてどのように考えていけばいいんだろう。」という意見もいただいております。小林さんの方から何かコメントをいだだけますでしょうか。

小林:今、事務の方々がものすごく忙しくなっているということはよくわかっています。社会全体がデータ主義処理になってきているため、データ整理に追われているという状況だと思います。「これを調べてください」「このデータをいつまでに上げてください」という作業が、どんどん事務に流れ込んでいるという現状ですので、一段落つくのはいつだろうと思っています。そういう意味では、申し訳ない状況ですね。その中で、もし可能であれば考えていただきたいのは、どうしても日々の仕事は、自分のオフィス内の言葉遣いになってしまいます。ですので、外から大学を見るということを時々はやっていただきたいと思っています。先ほど「部局」という言葉が典型的な身内用語だというふうに言いました。ですが、学内で使うときにはものすごく便利な言葉です。けれども、外から大阪大学にアクセスしてきた人に対して「部局」という言葉を使っても通じないということは自覚しておいた方がいいと思います。それから、私たちの中では「あれは工学研究科だ」とか「あれは豊中の話だろ」などという議論をよくしています。ですが、外から見たら、大阪大学は大阪大学で1本です。その中のセクションのところで何か言われても、大学外の方からするとわからないということに気付くことは大事かもしれません。私自身も含めて、それがなかなかできていません。日々の仕事の中では、どうしても組織の中のジャーゴンで語った方が効率も良いですし、外から見るということを癖付けるということは難しいだろうと思います。ですが、おそらくコミュニケーションというのは、自分が喋る能力ではなくて、外の声をどうやって聞くかという能力なので、そこは意識的になった方がよいと思います。

司会:「クラウドファンディングのようなものを大学として導入するときの懸念というものはありますか。」という質問がきています。民間の助成を受け入れるときには、大阪大学の場合、研究推進・産学連携部で受け入れをしていますが、個人の寄付ですと、おそらく渉外本部の方で受け入れをしています。そこで、クラウドファンディングの場合、どういうかたちでの導入が有り得るのでしょうか。想定できる範囲で小林さんの方から何かコメントはありますか。

小林:センスの良い企業の方は、ファイナンスの構造が変わりつつあるということに自覚的です。例えば、大阪大学では、新しいタイプの大学院生を育てるための教育や、博士課程教育リーディングプログラムなどをやっていますよね。このような場で、学生に大学の外の人たちの話を聞かせたり、外国に連れて行ったりなどしています。選抜された優秀な学生にそういう刺激を与え続けると、既存の日本の大企業には行きたがりません。ベンチャーとかそういうことを考えたりします。単に「大企業に入ったら安心」ではなく、大企業に内定をもらった場合でも、「私のどういうところを評価して採用してくれるのですか」と質問するなど、真面目な学生が多いです。彼らから見れば、クラウドファンディングのようなものは、ごく普通のものとして映っているようです。今の時代、イノベーションとかアントレプレナーとかそういった活動をしようとしている人を育てようとしている大学は、そういうものに対する一定の理解やセンスを持っていないといけないだろうと思います。「今までと違うから」「前例にないから」と言ってやめていたのでは、おそらく大学はうまく回らなくなるでしょう。少なくとも大阪大学は「イノベーティブな大学でありたい」と総長がおっしゃっているわけです。そうすると、ファンディングに関してもファイナンスに関しても、今起こっていることをよくウォッチして、プロアクティブに取り組むという感覚が必要ではないかと私は思います。まずそのためには、現実にどのようなことが起こっているかということを皆が知らなければいけませんので、本日、このような場で岸本さんのお話を聞くということはとても大切なことです。

司会:少し話は変わりますが、日本の場合、人文・社会科学系で大学院に進む人が非常に少ないというお話もありました。そこで「海外ではどういった点で人文・社会科学系の方々が評価されているのでしょうか。それから、人文・社会科学系のバックグラウンドを持っている専門性というのはどのように評価されているのかの事例を教えてください。」という質問があります。

小林:これは給与システムですね。日本の場合は学歴社会ではないので、理工系の場合は修士が評価されています。博士までいくと、ほとんどの企業の給与体系では、3歳年をとった人になってしまうだけで、Ph.D.を取るということが生涯賃金の増加につながりません影響しません。稼ぎもなく3年間授業料を払って企業に入るのと、修士で企業に入って給料を貰いながら仕事をするのとでは、生涯賃金が全然違います。この仕組みがある限り、博士課程に進むことへのインセンティブはつきません。日本国内でPh.D.を持っていることが唯一機能する職場は何かというと、アカデミアになります。アカデミアにいくためのルートがPh.D.を持っているということになっているので、博士課程に進むのは、リスクが高くなるだけという構造になります。

ところが、海外ではPh.D.を持っているということは、知的専門職の基礎資格というかたちになります。例えば、日本の工学系の修士を出ている人は、日本国内の企業では評価されますが、海外へ行けばPh.D.を持っていて当たり前ですから、修士ですとセカンダリになります。実力を示すためには、デフォルトで損している分を努力しないといけません。ですので、「Ph.D.を持っていた方が良いですよ」とは言いますが、やはり日本国内の環境では損です。

しかし、薬学は例外です。今、薬学の研究開発系というのは、大阪大学の薬学研究科もそうですが、博士号取得者が就職します。その理由は、グローバル化して、製薬会社はほとんど海外の外資系になっています。研究開発の世界がグローバルになり、Ph.D.を持っていることが当たり前になってきています。すると、それに引きずられて、日本の薬学の研究者は、Ph.D.を取るのに必死になっています。とはいえ、それでようやく最近、他の分野の企業もPh.D.を持っている人を採用するというようになり、新しいタイプのPh.D.を評価するようになってきたと思います。Ph.D.を持っていないと給料が上がらないなどの処遇で明確に差がつくというスタイルになれば、欧米みたいなかたちになります。世界はどちらかというと、その方向に動いており、Ph.D.が基本資格になるということで、Ph.D.ホルダーを増やしています。

司会:さて、最後に、大学において日本の寄付文化をつくっていくという中で、「大学としての責任というようなところを考えるきっかけになった。」というようなコメントもいただいております。本日の岸本さんのお話を受けて、大学としての意思表明というのもおかしな話ですけれども、小林さんから最後に一言お願いします。

小林:SDGsというものが、グローバルなアジェンダになってきており、大学も取り組むべきだと思います。大学というより知的なリソースの集積として取り組むということが大変大事なことだと思います。このようにアイコンのような問題が掲げられているので、そこに取り組む大学に対する寄付というのは非常によくわかります。そして、もう一つ大事なことが教養の重要さで、これに向き合う大学に寄付がなされるということに対しては全く同感で、そういう社会になってほしいなと思っています。

岸本:教養主義については、50代、60代に達した企業戦士として戦ってきた方たちが、今の若手の新入社員を見たときに、あるいは、今の政治状況を含めて揺れ動いている社会を見たときに、一番に考えることは何かなと思い、お話を出させていただきました。

小林:私もその世代ですので、よくわかります。確かに最近、政策文書や産業界からの文書の中に「リベラルアーツを充実しろ」というようなことがよく出てきます。そういう動きはやはりあるのだと思います。

岸本:先ほど「ドナーピラミッド」の話をしました。マーケティングの手法なのですが、ペルソナといって、私どもを一番応援してくれそうな人物像を2つか3つ考えます。大阪大学の場合、今申し上げた企業戦士として戦ってきた60歳ぐらいの卒業生が、今の母校を思って何を考えるかというペルソナ設定をしながら寄付に取り組むということも大事だと思います。また、その層は、遺贈層と少し違います。遺贈ターゲットの場合は、もう少し高いところにペルソナがありますので、その人たちが何を考えてどう動くかということを踏まえてアピールの仕方を考えるというのも1つあるかなと思います。

小林:今の発想は非常によくわかりました。「なるほど、そういうふうに考えるのか」ということはよくわかりました。ただ漠然と「寄付してください」「お金ください」というのではなく、どういう共感層を考えるかということと、出身大学の年次によってちゃんと位置付けられているかということはセットですね。おっしゃるとおりです。

最後にもう一つだけお話したいのが、教養を教える教員が再生産されていないということです。われわれの世代がいなくなったときに、教養教育を担う世代がいなくなる可能性があるので、そこも含めて、これから踏ん張らなくてはいけないと思っています。こういうかたちの寄付という運動の実行を今まであまり大学の中では議論してこなかったので、大変勉強になりました。ありがとうございます。ぜひ皆さん、頑張って考えていきましょう。大学のどういうところを見せれば、共感してもらえるかということをわれわれが意識しないといけないということを本日はたくさん学びました。

司会:いただいたすべての質問やコメントを取り上げることができませんでしたが、時間になりましたので、ここで終わりにしたいと思います。

ページ担当者:経営企画オフィス 北室