第9回学術政策セミナー

講演録公開役に立つ大学とはどういうことか?

開催日時

- 第9回学術政策セミナー

- 2018年3月14日 13:30-15:30

- 大阪大学テクノアライアンス棟1階 アライアンスホール

開催概要

近年、学術研究においても社会的インパクトがより一層問われるようになってきました。特に、2015年9月に国際連合において採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」では、先進国を含む国際社会全体の開発目標としての国際的なアジェンダが提示されました。このような社会に存在する様々な課題を解決するために、大学が蓄積する多様な知識を活用することが求められています。

大阪大学においても、2018年1月に社会ソリューションイニシアティブ(SSI)が発足し、持続可能な共生社会を実現するための諸課題の解決策を提案する取組を開始しました。

このような背景を受け、本セミナーでは、話題提供1において金融機関の研究所に所属しながら地域の課題解決に協力をしてこられた経験から、大学が持つ知識はなにに貢献し得るのかについてお話をいただきます。話題提供2においては、英国の事例をもとに学術研究において蓄積された知識がどのように社会に流通し得るのかについてお話をしていただきます。

本日の学術政策セミナーでは、大学がひとつの組織として、社会とかかわり「役に立つ」にはどうすればよいのかを参加者のみなさんと考えたいと思います。

開会の挨拶

菊田 隆:大阪大学 経営企画オフィス 副オフィス長

本日はお忙しいところ、第9回学術政策セミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、「役に立つ大学とはどういうことか?」というテーマで、2名の講師の方にお話ししていただきます。お一人目は、りそな総合研究所の藤原様、お二人目は、一橋大学の木村様です。お二人には、我々の企画にご協力いただき、大変感謝しております。

それでは、本日のセミナーが、皆様にとって有意義な時間であることを祈念しまして、ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

話題提供1「なぜ、銀行員が地域のハブになり活動しているのか」

藤原 明 氏

りそな総合研究所 リーナルビジネス部長プロフィール:りそな銀行営業サポート統括部(大阪)地域オフィサー・コーポレートビジネス部(大阪)アドバイザー 、りそなホールディングスグループ戦略部アドバイザー・オムニチャネル戦略部アドバイザーを兼務。立命館大学大学院経営管理研究科客員教授。米国国務省 IVLP(インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム)招聘。雑誌 AERA 「日本を突破する100 人」に選出。多様な協働を喚起するりそなグループのCSVプラットフォーム-REENAL(RESONA+REGIONAL)を構築。協働事例は500を越え、年間300回の講義・講演・ワークショップを実施。

はじめに

本日は「役に立つ大学とはどういうことか?」というテーマですが、私は銀行員でもありますので、「役に立つ銀行とは?」というように置き換えてお話を聞いていただくと、接点を持っていただけるのではないかと思います。

REENALプロジェクトとは

私は銀行で5部署を兼務しており、16年ほど前から「REENAL」というプロジェクトを展開しています。これは「RESONA」と「REGIONAL」を組み合わせた造語で、地域の活性化プロジェクトです。まず、このREENALの活動を少しご紹介させていただきます(図1)。

ここにありますように、FM局さんと連携して若手アーティストの作品をキャッシュカードの券面に載せるというプロジェクトや、すいとう帖委員会さんや魔法瓶メーカーさんと一緒に環境も意識したすいとうのある暮らしを提案するキャンペーンを行ったりしました。また、NPO法人国際落語振興会さんとタッグを組んで落語を知る機会を提供したり、アパレルメーカーや通販会社とコラボレーションし通帳ケースをつくって販売してもらったりもしました。他にも、天神橋筋商店街で限定定期預金をつくったり天満天神繁昌亭の建設資金のためのチャリティ寄席を開催したり、オリジナルの清酒をつくるなどして、商店街の活性化活動にも取り組みました。また、エコロジーをテーマに、夏の音楽フェスティバルでペットボトルを回収し、それを繊維メーカーさんに繊維に再生してもらい、その繊維でアパレルメーカーさんにTシャツをつくってもらって同じイベントで販売するというような循環のプロデュースも担ってきました。そういった様々な活動が目に留まって、現在は自治体との協働・連携もだんだん増えてきているという状況です。

地域のコミュニティやものづくり、それから産業創出や地方創生など、やり方は同じですが、様々なところで活躍の場をいただいています。

銀行を変えたい!

本日いただいたお題が、「なぜ、銀行員が地域のハブになり活動しているのか?」ということですが、こちらについて簡単にお話しさせていただきたいと思います。

私は、銀行に入って1日目で辞めようと思った人間です。しかし、銀行に残ったのは「銀行を変えたい!」と強く思ったからです。今も変えたいと思っている途中なので、まだ銀行にいますが、私の奥底にはずっとこの思いがあります。

私が銀行に入って11年ほど経ったときに、りそなショックが起き、りそな銀行は経営危機に陥りました。今となっては、この危機体験があったからこそ我々は変わることができたのではないかと思っています。りそなショックの後、当時JR東日本の副社長だった細谷英二氏が会長としてトップに立ちました。この会長が来られて、「新しい銀行像を創ろう!」というメッセージを全社員に送っていただき、私も先ほど申し上げたREENALというプロジェクトを担当させてもらうことになりました。銀行を変えたいと思っていた人間が11年経って「新しい銀行像を創ろう!」という経営者と出会い、その変えたいという思いを実際に展開してもよいという部署に就いて、今はそれをどんどん展開しているというところです。

2014年に、朝日新聞の「ひと」というコーナーで、「どうしてこんな街づくりとか、地方創生などをやっている銀行員がいるのだろう」ということで、取り上げていただいたのですが、最後に「それって結構、銀行の本質ですね」と書いていただきました。当初、我々がREENALを展開したときは、そんなことまったく言われたことはありませんでしたが、少しずつこの活動が浸透してきているのだなと、私にとっては隔世の感があるといったところです。ようやく銀行にもそういったことが認められてきたのだなと思いました。

REENALプロジェクトのケーススタディ

さて、このREENALというプロジェクトですが、我々が単独でやっているものは一つもありません。すべて協働です。お互いの強みで足りないところを補い合って展開するというプロジェクトです。そのネットワークがものすごい勢いで広がって、様々なかたちで展開されているので、ある大学の先生からは「わらしべ長者的ですね」と言われました。最初は本当に小さなプロジェクトでしたが、少しずつ展開が大きくなってきました。本日は、その特徴的なものを二つご紹介したいと思います。

まず一つ目は、先ほど少しお話ししましたが、「RESONART」というキャッシュカードの発行です。若手アーティストの活躍の場をつくろうということで、FM802さんの「digmeout(ディグミーアウト)」というアートプロジェクトと連携してつくりました。全部で16弾までやりましたが、このキャッシュカードは78万枚も発行されました。

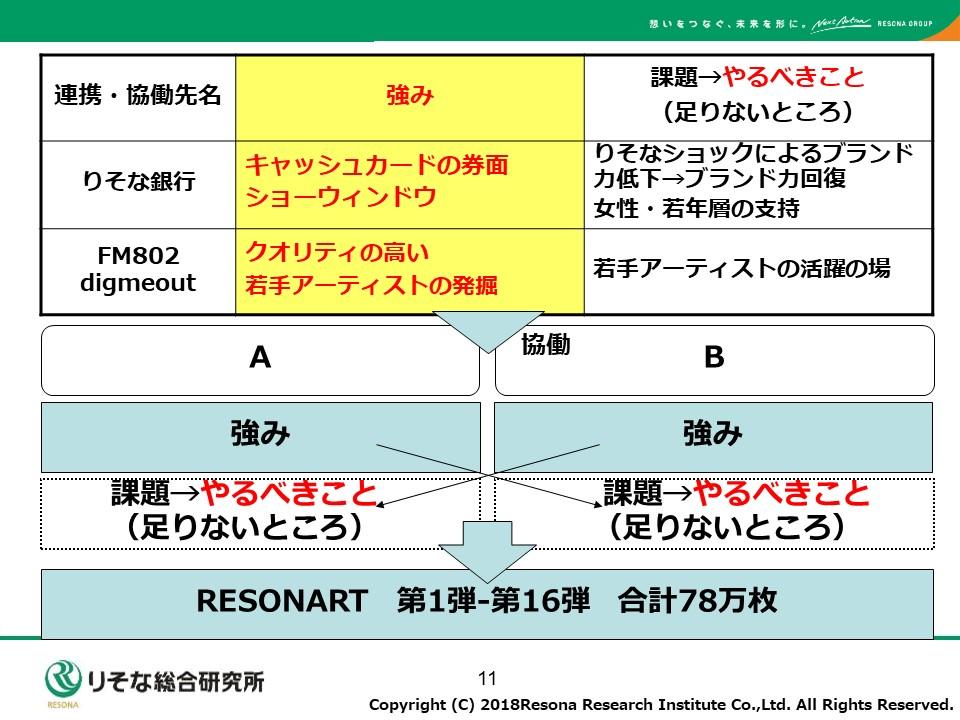

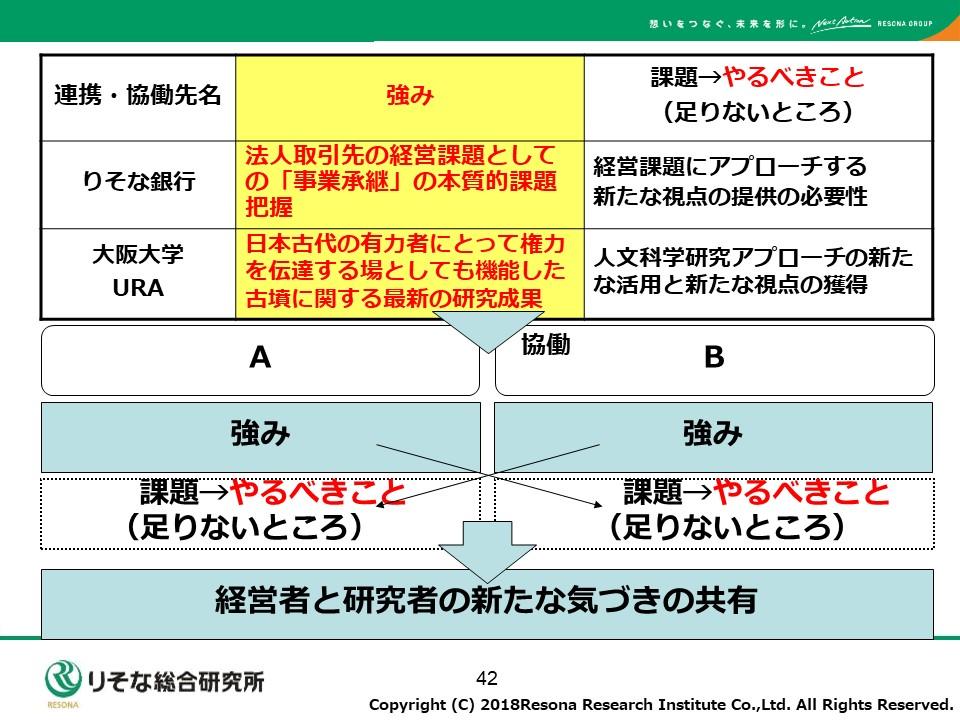

図2は、りそな銀行とFM802さんの強みと足りないところを見つめ直したものです。

キャッシュカードの券面は、我々にとって最大の強みです。一方で、FM802さんは、クオリティの高い若手アーティストを発掘する目利き力を持っておられます。このお互いの強みを活かしたプロジェクトは、FM802さんにすれば、たくさんの企業の目に留まり、若手アーティストの活躍の場が広がりますし、我々にとっても、ブランド力の向上や女性・若手層の支持につながります。

このようなケーススタディを500ぐらい積み上げたとき、うまくいっている企画の特徴として、先ほどの図のように、きれいに相互補完の関係になっていることがわかりました。

次に、二つ目の事例をご紹介します。2005年に、あるクリエイターの方から「すいとうのある暮らしを取り戻したい」と魔法瓶メーカーに働き掛けたがなかなか動いてくれないということで、我々のところに相談がありました。「じゃあ、ムーブメントを起こしましょう」ということで、FM802さんと一緒に、万博記念公園のお祭り広場で「FUNKY MARKET」というフリーマーケットをやることになっていたので、そのイベントで「マイすいとうにマイドリンクを入れて持ってきてください」とラジオで呼び掛けたところ、なんと3万人も集まり、1,000人以上の人がマイすいとうを持ってきてくれました。そして後日、イベントに来てくださった方たちの笑顔を「すいとう帖図鑑」としてウェブサイトに掲載し、魔法瓶メーカーの象印さんにプレゼンをしました。その結果、翌年から、「REENAL×ZOJIRUSHI」として象印さんと新たなキャンペーンを企画させていただくことになりました。その後、象印さんは独自に「マイボトル」というキャンペーンも始められました。

図3は、りそな銀行、クリエイターさん、FM802さん、象印さんの強みと足りないところをまとめています。

それぞれの強みとして、我々はコーディネート力、クリエイターさんは発想力、FM802さんは伝播力、象印さんは優れた魔法瓶技術を持っています。一方で、我々は連携先の開拓、クリエイターさんは発想の具体的展開、FM802さんはスポンサー開発、象印さんはステンレスボトルのマーケット拡大など、お互い足りないところもあります。そして、このそれぞれの強みと足りないところをうまくクロスさせたところ、誰も損しないかたちで、しかも環境にやさしいという世の中にも役立つかたちでマーケットをつくることができました。これはまさに新しい銀行像の1つのあり方ではないかと考え、我々はこのスタイルをどんどん展開しています。

本日は二つの事例をご紹介しましたが、改めて、協働ってすごいなということを肌で感じております。このように、それぞれの強みで足りないところを補い合うというのはものすごい力を発揮するということがわかりました。

予算ゼロ宣言から悪戦苦闘モデルの展開へ

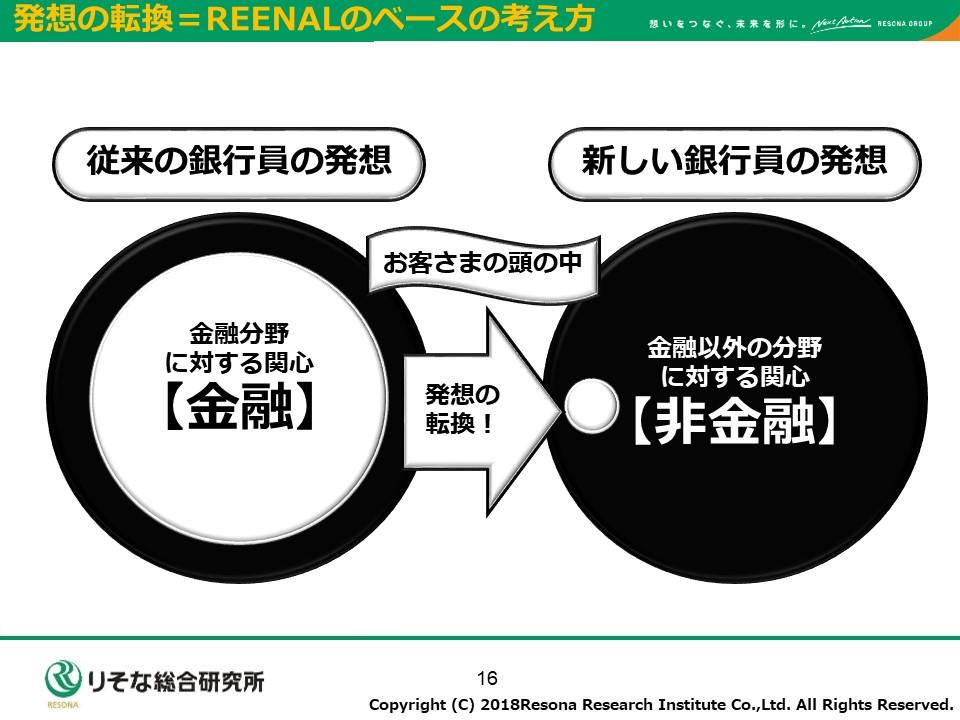

我々の考え方のベースとなっているのが、図4のモデルです。左側が「従来の銀行員の発想」で、右側が「新しい銀行員の発想」です。我々銀行員は、ついお金の話ばかりしてしまいますが、正しい姿は右側だと思っています。皆さんは当然、お金にも関心があると思いますが、それ以外のところにも関心を持っていらっしゃると思います。我々は今まで、白色の金融分野だけを一生懸命攻めていました。もちろん我々だけでなく、他の金融機関もみんなそこを攻めています。しかし、そうではなくて、黒色の非金融分野も白色の金融分野と併せて解決できたらいいなというのが我々の考え方です。

金融分野では我々はプロフェッショナルなので様々な機能で応えることができますが、非金融分野をどうしようかと考えたところで、先ほどの「協働」という考え方が活きてきます。我々には様々なお取引先があります。そこをうまく活用させていただきながら、「お互いの強みで足りないものを補う」という発想に展開すると、実はほとんどのことが実現できてしまいます。この考え方を皆さんに置き換えていただくと、専門と非専門というように置き換えられると思います。そうすると、協力や連携といったことが縦横無尽に起こるのでないでしょうか。

我々のこのモデルに至るまでのお話をしますと、社内では「こんなことをやっていて遊んでいるだけじゃないのか」「営利企業としての収益はどう考えているのか」というような評価もありましたので、10年ほど前に「予算ゼロ宣言」をしました。そうすると「このプロジェクトはもう終わったな」と言われたのですが、何とかこのプロジェクトを存続させたいと悪戦苦闘して行き着いたのが先ほどのモデルです。

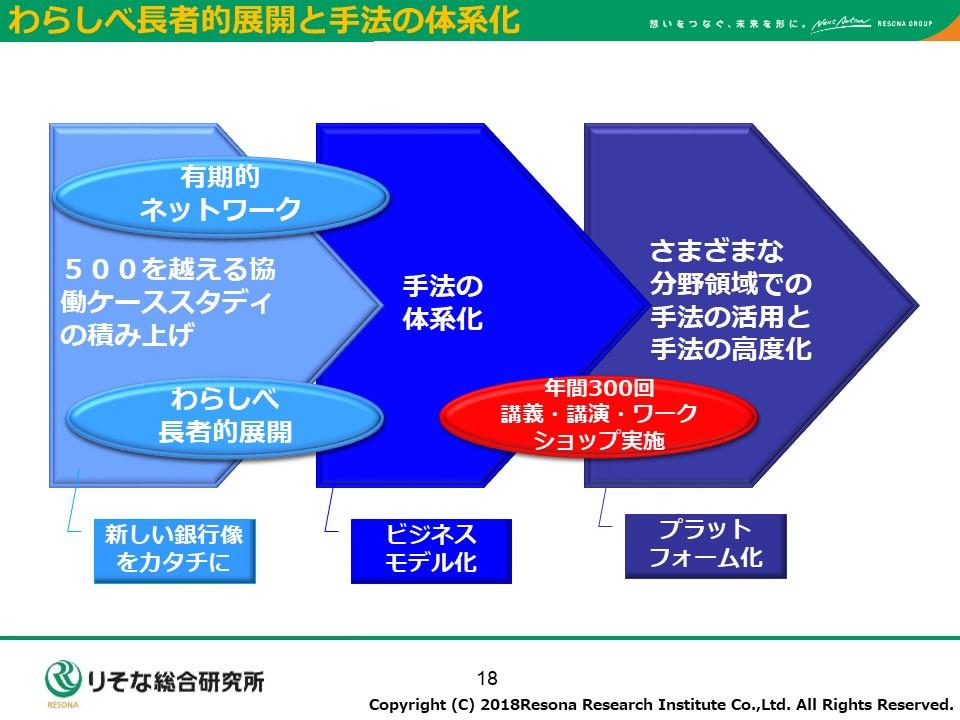

わらしべ長者的展開と手法の体系化

では、どのようなやり方でやってきたのかということですが、まず、協働のケーススタディをたくさん積んでわらしべ長者的な展開ができました。それから、予算ゼロ宣言をして手法を体系化しました。そして、この手法をベースに、様々なところでコンサルティングなどをさせていただきました。私は年間300回位の講義や講演、ワークショップなどを実施していますが、この手法を実地で試し続けています。そうすると、様々な分野でこの手法が活用され、どんどん高度化していき、そこに集まるメンバーも増えてきて、今はプラットフォーム化しているという感じです(図5)。

初めは小さなプロジェクトでしたが、今は、りそな総合研究所の独立部(リーナルビジネス部)として存在しています。社内ベンチャーのような位置づけで、組織として展開できているのではないかと思っています。

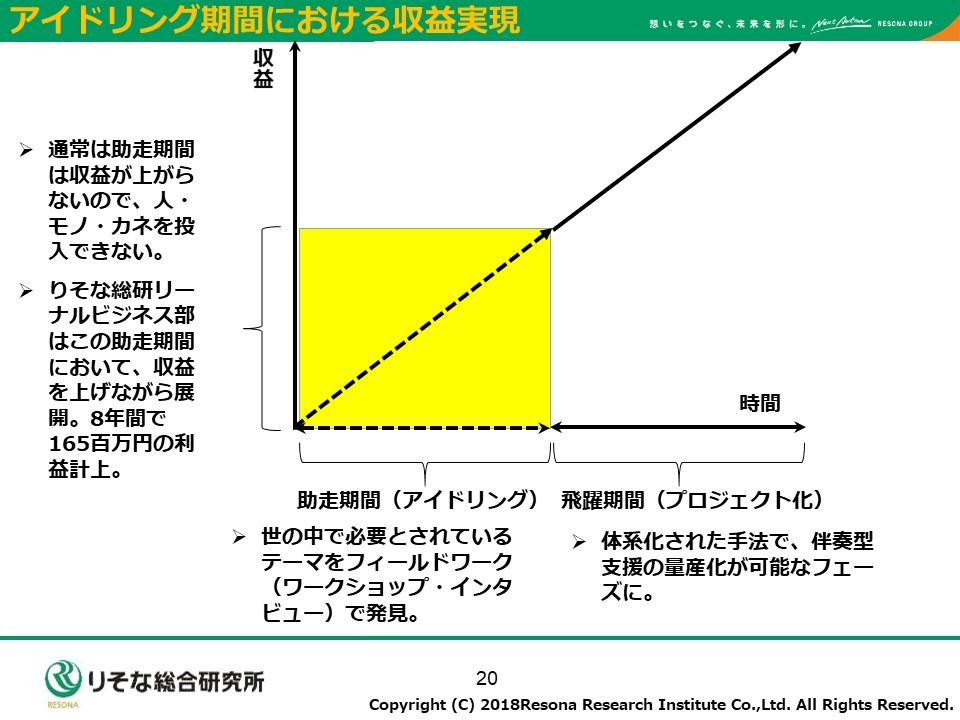

私が手掛けているのは、アイドリングの期間を対象にしたものなのではないかと思います。「これ、本当に芽が出るのかな」というものをテーマとしていますが、このアイドリング期間に、収益を上げながら展開しています。当然、プロジェクト化するとさらに収益機会を得ますので、アイドリング期間で儲けつつ、しっかりしたテーマを見つけ、フィールドワークをしながら本質的な課題を明確にして展開できているというのが、このプロジェクトの特徴です(図6)。

REENAL式手法が注目する二つの要素-やるべきこと・強み-

我々が注目したのは、「やるべきこと」と「強み」の二つの要素だけです。この二つを徹底的に明確にするというやり方を展開して、その組み合わせで様々なことを解決していこうとしています。

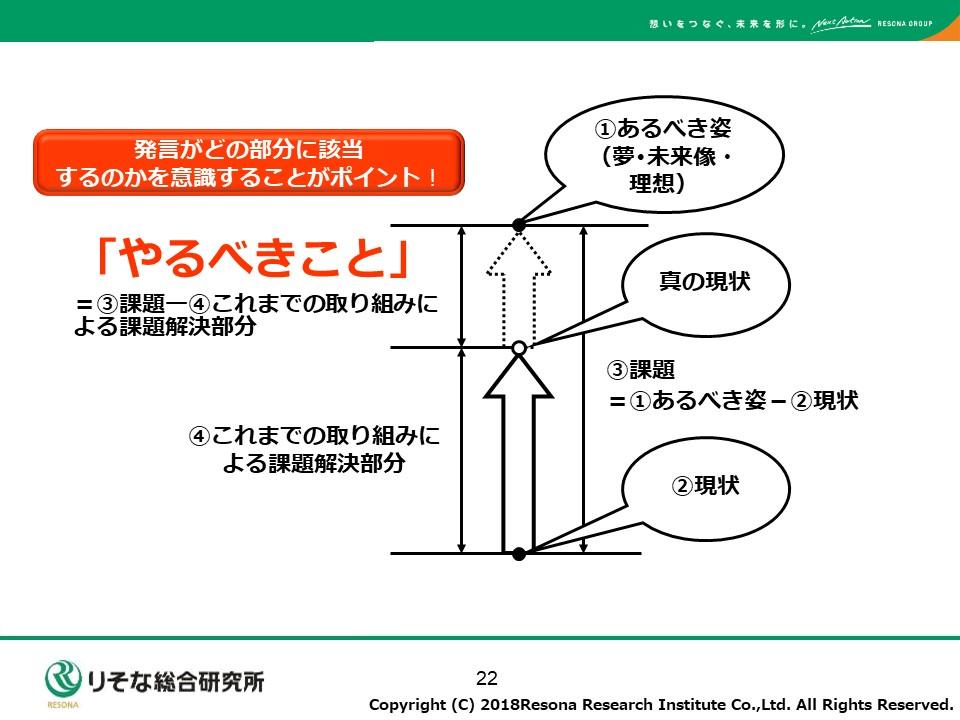

まず、「やるべきこと」について、我々は図7のように定義しています。

それぞれのテーマについて、「あるべき姿」を設定しています。そして、一番下のところに「現状」があります。あるべき姿に比べて今どういう状況なのかを明らかにしていきます。そうすると、その差である「課題」が明確になります。課題に対しては、今まで様々な取り組みを行っているので、解決している部分もあるはずです。それが「これまでの取り組みによる課題解決部分」です。ところが、点線の矢印のまだ解決できていない部分、いわゆる、「やるべきこと」が本質的な課題であるということを表しています。足りないところ、すなわち、限界点や阻害要因、工夫の必要なところ、こういったところがぼんやりしています。我々は、このように「やるべきこと」を明確にすることを様々な分野や領域で行っています。

それから、「強み」を把握するために、三つの質問を設定しています。まず一つ目は、例えば事業をやっている人であれば、なぜ事業を開始したのかという「原点」についてお聞きしています。それから二つ目は、「成功談と成功の秘訣」について、そして三つ目は、その真逆で、「苦労談と克服の秘訣」について質問しています。この3つのエピソードと、その原因を探るだけで、その方、あるいはその企業の組織の強みが浮き彫りになります。

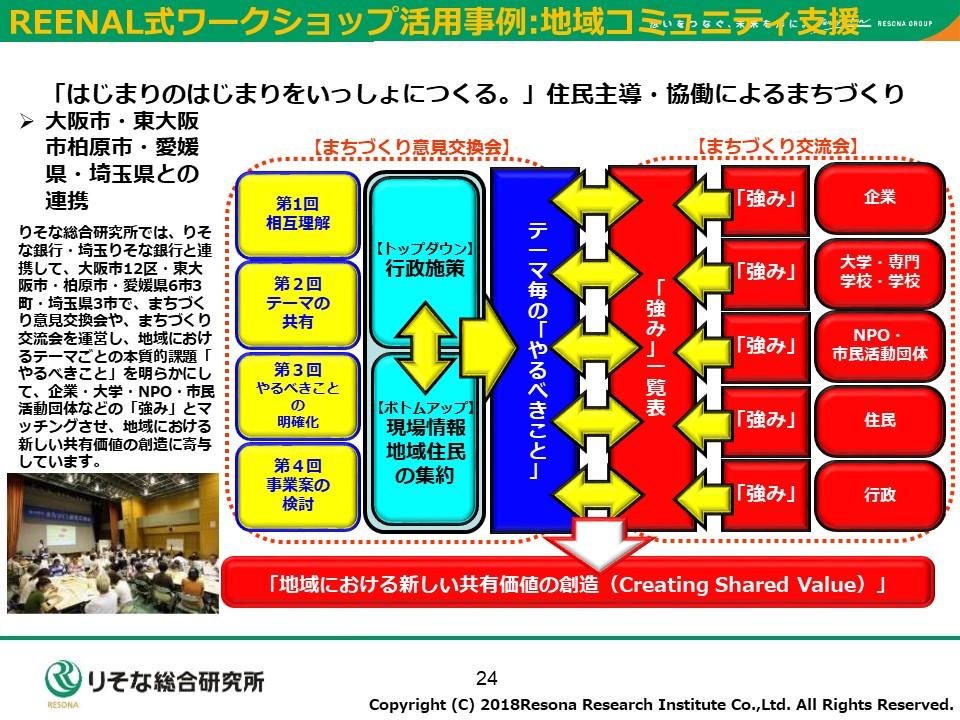

我々は、この「やるべきこと」と「強み」を常に把握し続けています。まず我々が一番はじめに取り組んだことは地域のコミュニティ支援でした。地域の方々も、「やるべきこと」というのは曖昧なので、2時間×4回のワークショップのなかで、やるべきことを明確にしました。そして、そのやるべきことを実現させるためには、どのような強みが必要かを考えました。その強みを集めて、行政施策(トップダウン)と地域の皆さんの意見(ボトムアップ)をすり合わせながら、最終的にやるべきことを明確化させて、それを実現していくということをやっています(図8)。

この方法で我々のスタイルが完成しました。地域コミュニティの意見集約は結構ハードルが高いのですが、8時間で事業案の卵までつくることができるということで、このやり方が広がり、大阪市や東大阪市へ、それから愛媛県・埼玉県・新潟県など全国へ展開しています。

そして、このやり方を企業でも実践しました。企業のなかに入って、経営者やプロジェクトチームの方々と一緒に、テーマごとのやるべきことを明確化させて、様々なところの強みとマッチングさせます。そして、新しい事業案をつくっていきます。このやり方が今どんどん広がっているところです。

りそなグループでの経営課題解決型営業スタイルの展開

我々は、先ほどの「強み」と「やるべきこと」を明確化するプロセスを、すべてインタビューシートに落とし込んでいます。インタビューでは、まず1番目に事業概要を聞き、2番目に強み、3番目にやるべきことを明確化するプロセスを聞いています。

これを繰り返し行い、たくさんの企業の強みとやるべきことをデータベース化しています。現在、このインタビューシートは約4,000も集まっています。ここで集まるものは実態情報のようなものですので定性情報がわかります。ですので、このデータに基づいて、強みややるべきことをしっかりと分類しています。

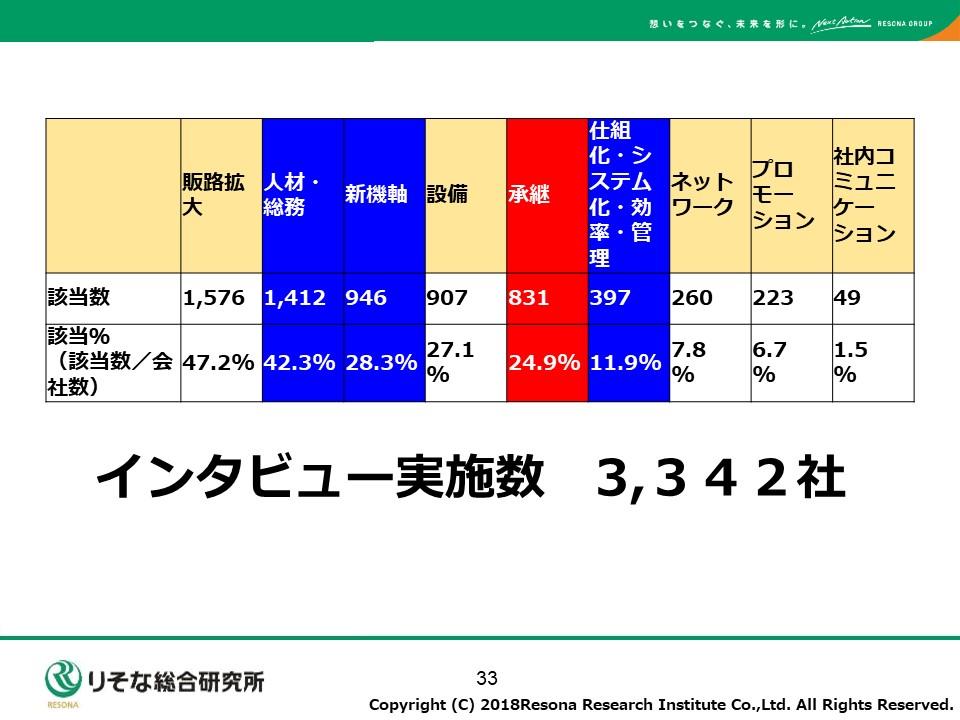

やるべきことの分類項目というのは図9のような感じです。例えば、今、にわかに話題になっている事業承継や人材不足という課題については、実は我々は、インタビューで2年半前から注目していました。要するに、アイドリングの段階でやるべきことがわかるということです。

このインタビューを3,300社ぐらい行ったときに、図10のように分類しました。青色や赤色の部分が注目すべきテーマだと、我々は早い段階でわかっていたので、このあたりについて、今、徹底的にプロジェクト化や様々なところとの連携を深めているところです。

我々は、このようなやり方でお取引先の実態把握を行っています。また、強みの分類もやるべきことと同じような方法で行っています。

なぜ、銀行員が地域のハブになり活動しているのか?

最初の方でお話しした、「なぜ、銀行員が地域のハブになるのか?」ということですが、答えは先ほどのインタビューやワークショップにあるのだと思います。我々は、生活者視点あるいは企業家や起業家視点で、現場最前線の方々にインタビューやワークショップを行っています。そこで大事なことは、やるべきことを明確化させてピントを合わせていく作業です。「霧が晴れた」とよく言っていただくのですが、そのように焦点を絞っていくお手伝いをしています。そこさえわかれば、ステークホルダーの方々の強みと的確にぶつけることができます。ぶつけたら何が起こるかというと、化学反応が起こります。そのようにして、新しい共有価値はつくり出されるというように思っており、Creating Shared Value(共有価値の創造)とはこういうことではないかと、私自身は理解しています(図11)。

また、自治体にも、「今、こういうことが起こっていますよ」と、先ほどのインタビューで集めたデータなどと共に示しながら、このような考えを国や府、市の政策に反映していただくということをやっています。国につきましては、今、我々は、経済産業省の近畿経済産業局さんに出向者を派遣し、そのメンバーを中心に連携しています。それから、広域自治体については、我々は大阪府の単独指定金融機関ということもありますので、大阪府さんと連携しています。そして、基礎自治体に関しては、大阪府下の市町村さんと市町村民・企業など現場の方々と一緒に意見を集約し吸い上げながら、テーマを決めてやるべきことを明確にして政策に反映していただくことを目指し、展開しています。このようなやり方でやっていくと、たくさんの方を巻き込みながら、持続可能な地方創生の仕組みづくりができるのではないかと思っています。これが、我々が意識している「ハブになる」ということです。

大阪大学経営企画オフィスURA×REENAL

では、最後になりましたが、大阪大学のURAさんと取り組んでいる企画をご紹介したいと思います。

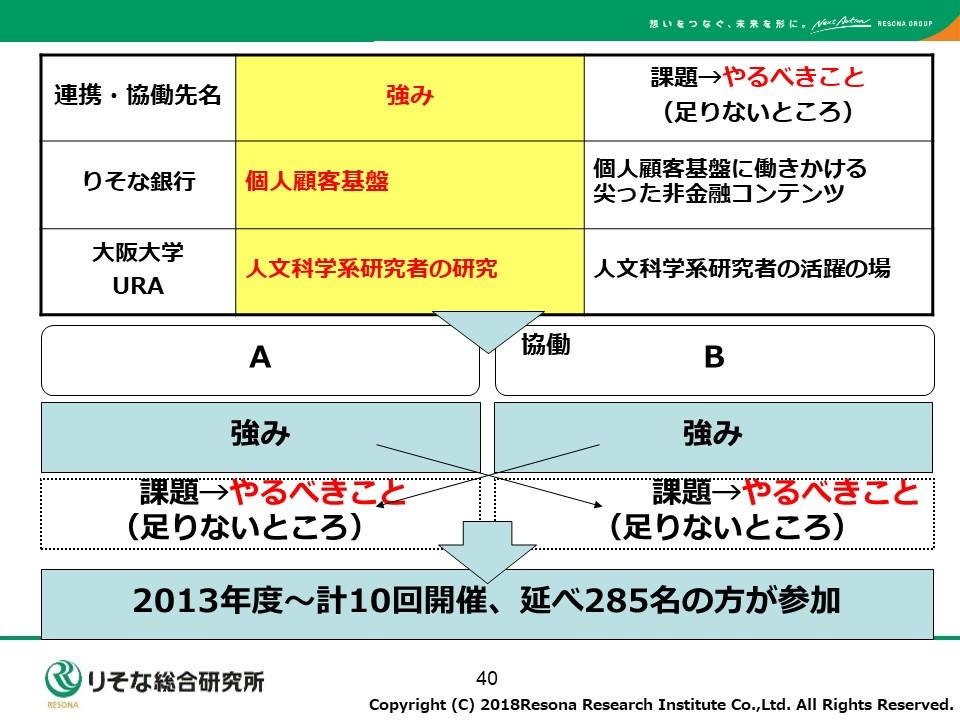

まずはじめにご紹介するのが、「二頁だけの読書会」です。これは、人文・社会科学系の研究成果を本にまとめられている大阪大学の研究者の方をゲストとしてお招きして、その本で特に注目すべき2ページを選んでいただき、それをきっかけにご講演いただくプログラムです。では、銀行はいったいここで何をしているのかということですが、実は、この読書会に来ていただく方は、我々が募集しています。インターネットバンキングを契約いただいているお客様に、「大阪大学さんとこんな読書会をやりますよ、興味がある人はぜひ来てください。」と、メールを送ります。これが驚くことに、毎回30名ぐらいの枠が1日で全部埋まってしまいます。しかも、この読書会に参加されるお客さんの意識はとても高く、よくゲストの方に、「参加者の質問のレベルが高い」と言っていただけます。それはどういうことかと言いますと、私も非常に驚いたのですが、スペインの劇作家の研究をされている方をゲストでお招きしたときに、「スペインに行かれたことある方いますか?」と聞くと、ほとんどの方が手を挙げられたのです。これはすごいなと思いました。我々のお客さんというのは、そういったいろんな分野に興味のある人たちがいるんだなと感心しました。ですので、我々がちょっと働き掛けると、瞬時に人が集まります。「音楽イベントをやります」と言えば、1,000人ぐらいの方がすぐに申し込んでくれます。これは異常値だと思っていまして、「我々のお客さんってすごい!」と改めて思いました。金融コンテンツだけでなく、非金融コンテンツ、しかも個人顧客基盤に働きかける尖ったコンテンツをぶつけると、そこに興味のある方たちがきれいに集まってくれます。これはひとつの可能性だと思っていまして、我々は残念ながらこのようなコンテンツを持っていませんので、こういった強みを持っていらっしゃる大阪大学さんと組めて、はじめて成り立つのかなと思っています。我々の強みは個人顧客基盤を持っているということです。一方で、大阪大学さんの強みは人文・社会科学系研究者が研究をされているということです。我々が、「金融セミナーをやりますよ」と言っても人は集まりませんので、こういった尖った非金融コンテンツをぶつけて、我々にちょっと近付いてもらおうと考えています。実は我々が対面アプローチをできているお客さんは10%しかいないと言われています。残りの90%は、おそらく非金融コンテンツでしかアプローチできないと思っていますので、今後、様々なところと協働の可能性があると思っています。また、大阪大学さんのやるべきこととしては、人文・社会科学系研究者の方々の活躍の場の拡大だと思います(図12)。

ゲストの先生方にも、「書店でこういう読書会をやっても、これぐらいのレベル感ではなかなかできませんでした」と言っていただき、我々も非常にうれしく思っています。実は、この読書会はもう10回も開催していまして、全部で285名の方が参加されています。

先日、この読書会をきっかけに「りそな銀行・大阪大学 経営課題を研究者の視点から見つめ直す新機軸対話サロン」という企画をやってみました。第1回は、「"事業承継"を考古学研究者と考える」というテーマで、経営課題を人文・社会科学系の先生方と一緒に考えてみるといったかなり思い切った企画をやってみました。この対話サロンの目的は、答えを見つけるということではありません。では、どのようなことが目的だったかというと、経営者と研究者で新たな気づきの共有ができればよいなということでやってみました。

先ほど、多くのお取引先が、経営課題としての「事業承継」ということを本質的課題として抱えているということをお話ししました。我々がインタビューしてわかったことは、事業承継ということを念頭に置きつつ、常に目の前にある経営課題を棚卸ししておき、それをしっかり解決するアプローチの仕方を考えておくということが本質的な課題だということです。しかし、それを実行していくときに、経営者の固定された視点だけではなかなか解決できないところがあります。私は、「二頁だけの読書会」で、研究者の方々の研究視点やアプローチといったことに大変興味が湧きました。そのような視点をどうやって持ったらよいのか、そして、その研究視点でどのようにアプローチしていったらよいのか、そのような答えのない答えをどうやって見つけているのか、ということは、経営者の方々が経営課題を解決することに近いのではないかと思い、この企画をやってみました。

また、大阪大学さんにそういった研究者の方がいらっしゃったので、このアプローチで展開をしました。大阪大学のURAさんとしても、人文・社会科学系研究に関し、新たにどのような活用の仕方があるのか、あるいは、経営者やまったく違う分野の方々とお話しすることで新たな視点やモデルが生まれてくる、ということを求められていたので、このワークショップはきれいに相互補完できたのではないかと思っています。最終的には、この企画は大変盛り上がりました。経営者の方々は大喜びで、「こんな場があるんだな」と言っていただきましたし、大阪大学さんからも、「新たな気付きがありました」と言っていただきました(図13)。

驚いたことが、経営者が求心力を保つポイントの1つとして、「インフォーマルな飲み会を通じての本音での付き合い」が挙げられますが、実は考古学においても、古墳というのが権力承継を示すパーティーの場でもあったとのことで、事業承継と古墳は関係があるということです。また、最近の企業は女性による承継も多いですが、古墳時代も女帝の存在が重要であったなど非常に興味深いお話を聞くことができました。あっという間に時間が過ぎてしまい、時間が足りないぐらいでした。

本日のお話をまとめますと、我々がやっていることは、お互いの強みで足りないところを補い合う「協働」ということです。この方法論を持って、分野、領域を問わず、様々な方々とつながる、すなわち「ハブ」になれるということを目指しています。大学にこれを置き換えていただいて、「役に立つ大学とはどういうことか?」を考えるヒントにしていただけたら光栄です。

話題提供2「創造的な場としての大学」

木村 めぐみ 氏

一橋大学イノベーション研究センター 特任講師プロフィール:2007年慶應義塾大学文学部人文社会学科西洋史専攻卒業、2009年名古屋大学国際言語文化研究科国際多元文化専攻博士前期課程修了、2012年同・博士後期課程単位取得退学。2013年博士号(学術)。2010年、日本学術振興会特別研究員(DC2)、2013年より一橋大学イノベーション研究センター特任助手、2015年より特任講師、SciREX基盤的研究・人材育成拠点一橋大学イノベーションマネジメント・政策プログラム(IMPP)プログラムマネージャー。

はじめに

本日は、「役に立つ大学とは」ということで、大学がクリエイティブな場所として機能するためにはどういったことが必要なのかをイギリスの事例を参考にお話しさせていただきます。

私は、学部は慶應義塾大学で、西洋史を専攻しており近代イギリス史を学んでいました。大学院は名古屋大学で、メディア論やカルチュラル・スタディーズについて学んでいました。このように、ずっと歴史や社会学について研究していましたが、なぜか経営経済関連のところに就職しました。文系ではありますが、経歴としては結構特殊かなと思っています。

SciREX事業

2013年から一橋大学のイノベーション研究センターで働いています。ここでは最初に、「科学技術イノベーション政策における『政策のための科学』推進事業(SciREX)*1」の公募型研究開発プログラムとして2013年に採択された、「科学技術イノベーション政策の経済成長分析・評価」プロジェクトのプロジェクトマネジャーを2年弱務めていました。そして、2017年からはまた別の公募型研究開発プロジェクトの研究メンバーとして新しいプロジェクトにも関わらせていただいています。

また、SciREXのプログラムの一つに、「基盤的研究・人材育成拠点」があります。これは、科学的に政策をつくれる人材を育成しようという事業です(図1)。

出典:SciREX 事業ホームページ(https://scirex.grips.ac.jp/testportal/programs/)

この基盤的研究・人材育成拠点は5拠点あり、政策研究大学院大学、東京大学、大阪大学、京都大学、九州大学、そして、一橋大学の6大学が関与しています。私はその拠点の一つである一橋大学の「イノベーションマネジメント・政策プログラム(IMPP)」で働いています。IMPPは5拠点のなかでは、経営経済中心の拠点となっています。

社会制度と人々の感覚のちがい

一方、研究では仕事と少し離れた分野の研究を行なっています。学部時代から現在までに一貫する研究テーマは、政策や社会制度と、実際に生活している人々の感覚の差です。学部時代はイギリス近代史を学んでおり、産業革命期の頃の人々の恋愛について研究していました。一般的にも、イングランドは階級制度がとても根強い国として知られていますが、例えば、身分の異なる人たちがこの制度に合わないということで駆け落ちをして、スコットランドに行って結婚の儀式を行う、といった行動についての研究をしていました。

それから、大学院時代は映画の研究をしていました。映画研究は世界中で行われていますが、その着眼点は、アメリカとイギリスではまったく異なります。その理由は、それぞれの国の映画産業の位置づけにも関わっていると思いますが、私が研究してきたのは、映画の内容というよりは、映画産業の構造です。1990年代以降のイギリスは、社会主義的な映画が多いのにもかかわらず、経済的に成功しました。一方、ハリウッド映画を積極的に誘致して、撮影が行われる地域に経済効果をもたらしたり、英国出身の俳優をハリウッドに送り出したり、このバランス感覚と言いますか、仕組みがすごいなと思い、今まで儲からなかったような映画が、なぜブレア政権期以降に世界的ブームになったのかを研究していました。

私の研究の一貫するテーマは、簡単にいうと、社会学者のアンソニー・ギデンズ*2が自身の著書『第三の道』のなかで提唱していることです。社会制度と人々の生活の両方が満足するようなかたちというのはなかなか実現できません。それはギデンズが定義する「権利は必ず責任を伴う」「民主主義無くして権威なし」という言葉に集約されていると思います。

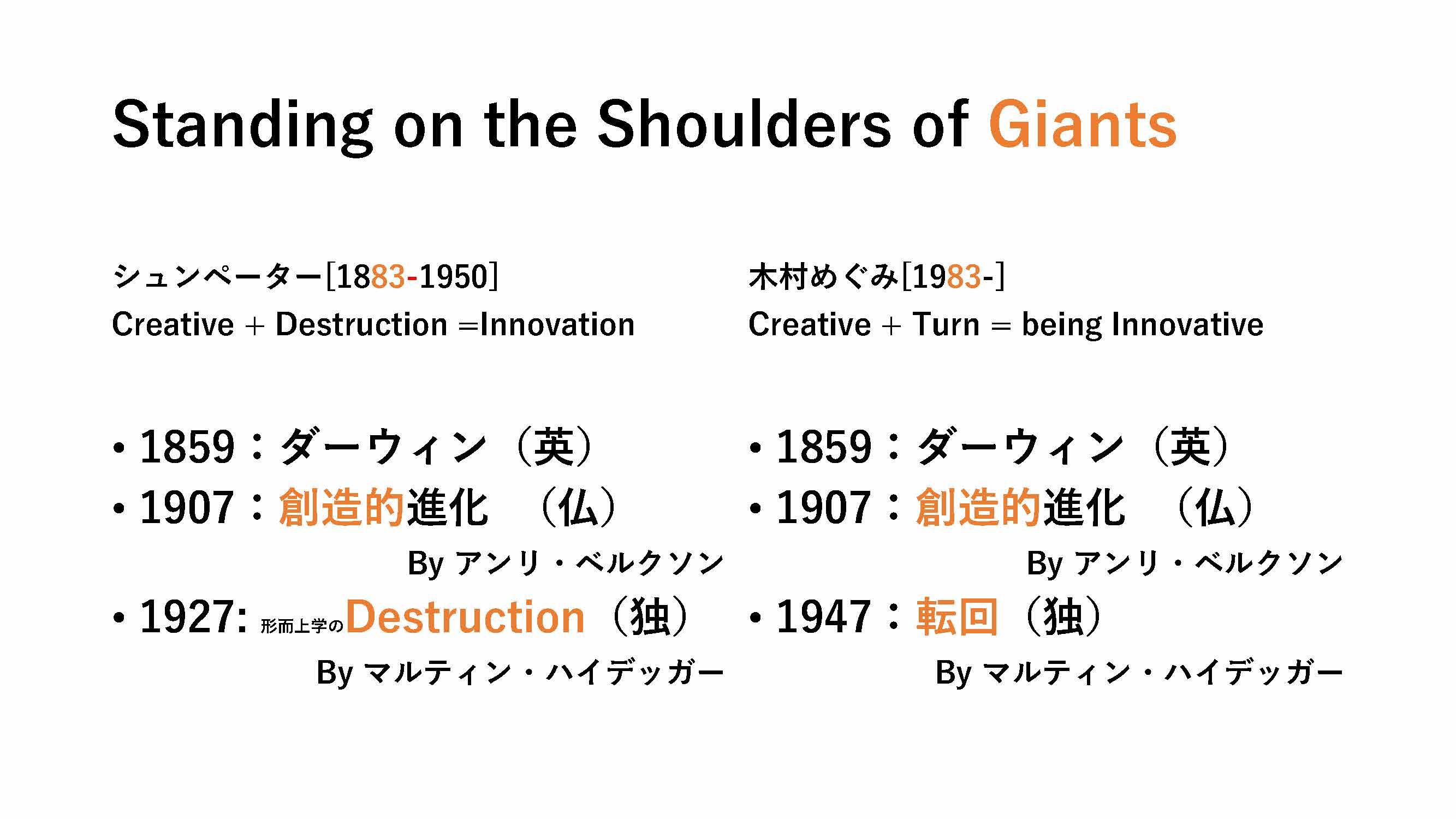

現在は、イノベーションについての研究を行なっています(図2)。

イノベーションの研究は、経営・経済分野では、経済学者のヨーゼフ・シュンペーター*3から始まったと言われています。しかし、私はシュンペーターの理論的背景にあった哲学的な思想や、イノベーションという事象ではなくて、この事象に入り込んできた人たち、つまり文化的な事象についての研究を進めています。

「啓蒙」と「知識」

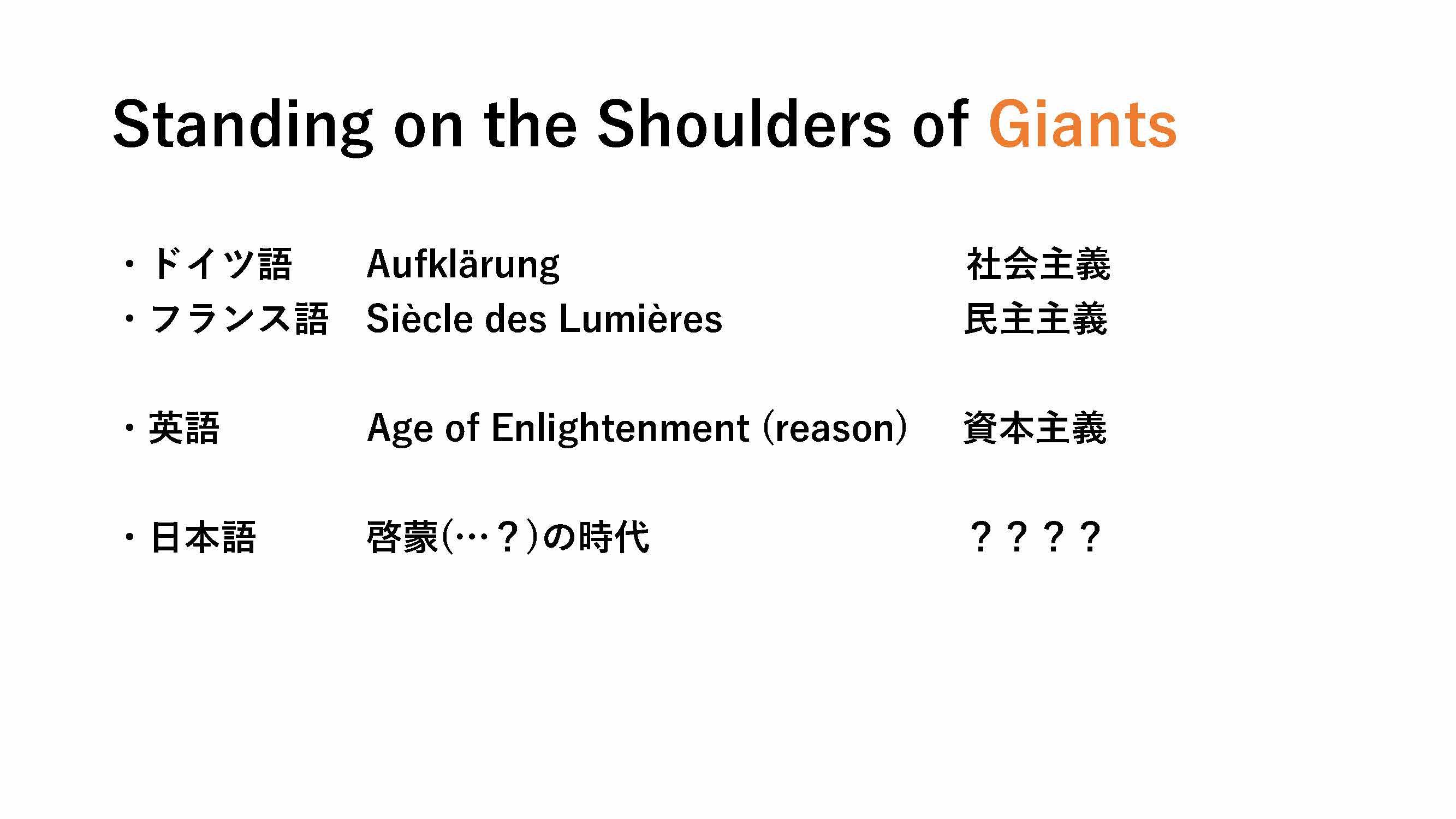

私の研究の今のキーワードは「啓蒙」です。日本で言うと、正しい知識を普及させる、というような少し印象の悪い言葉として捉えられることが多いのですが、この「啓蒙」という言葉は、イギリス、フランス、ドイツでまったく意味が異なります(図3)。

この意味の違いこそが非常に大事だと私は思っています。例えばイギリスの場合、この啓蒙の時代があったから、産業革命は起きたという捉え方で、博物館など様々なところで、そういう記述があります。フランスの場合は、啓蒙の時代があったから、民主主義を獲得する運動が起こったという捉え方です。フランスの哲学者ミシェル・フーコー*4が1984年に『啓蒙とは何か』というエッセイを書いていて、そこで啓蒙について考えてきた哲学者の名前が挙げられています。そこに挙げられている人は全員ドイツ語圏の人です。20世紀のドイツ語圏では、私たちの知識や認識について考えるうえで、非常に重要なムーブメントが起きていました。

1960年代になると、イギリスでも、歴史にはこの知識や認識の問題を提起する運動の影響が非常に強く出てきています。歴史家E.H.カー*5は、レベルの高いところまでいくと歴史と物理は同じだと言っています。

また、20世紀のフランスでは、そういったハイレベルな知識はつくれるのかということについて、とても重要な意見を言う哲学者がたくさん出てきます。最近、フェイクニュースやポスト・トゥルース、「#Me Too」ムーブメントなどが話題になっていますが、このような問題はもう100年以上も前に哲学者たちによって議論されています。それが現在、社会問題として起きているということです。

日本のこれからを考えるにあたって、「知識」について考えることは非常に重要だと思います。フランス語やドイツ語には、「体験された知識」と「描写された知識」を区別する言葉があります。この分け方は、ギリシャ語やラテン語にもありましたが英語にはありませんでした。日本語にもありません。この区別がなかったから、イギリスでは言語化された知識の普及が労働力に直結して、産業革命が起きたと考えることもできます。しかし、科学や芸術、知識をつくる人にとっては、この2つの区別ができることはとても大事なことです。社会に役立つような知識をつくるために自分が何をすべきかを考えたとき、この2つで自分の知識を考えることは非常に重要だと思います。

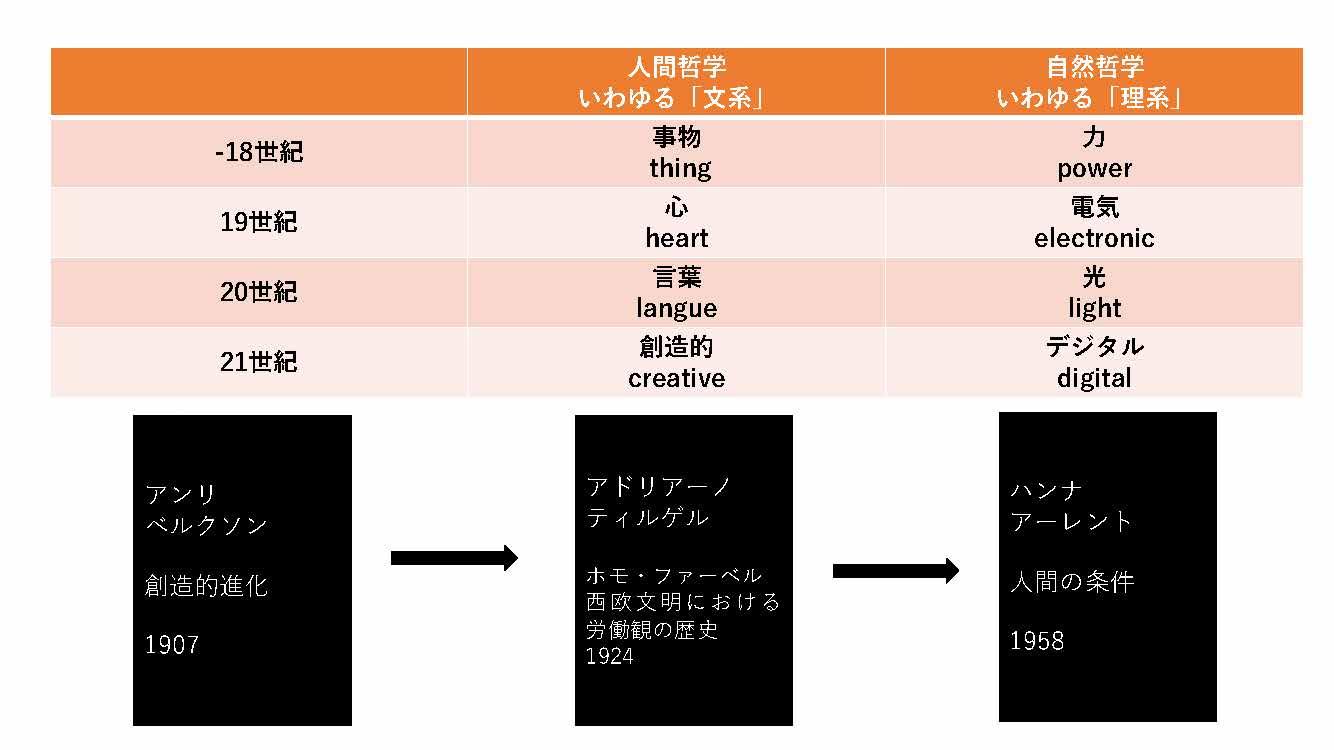

哲学の流れの変化

哲学の流れは、図4のように、18世紀から21世紀まででどんどん変わってきていて、実践的な活動にも現れてきています。イギリスでは今、クリエイティブな議論が非常に盛んになっています。また、芸術や人文学分野の人たちが、イノベーション政策をつくるプロセスにどんどん入り込んできています。

こういった動きも、哲学的な議論によって説明できます。例えば、哲学者のアンリ・ベルクソン*6が、1907年に『創造的進化』という本を書かなければ、私たちは人間に対して「創造的」といった表現はしなかったと思います。つまり、それまで創造という言葉は、神様の成す技のことを言っていましたが、この本が出版された時から人が成す技に対して創造的という言葉が使われるようになりました。

人の仕事の価値を測る手段

今、イギリスで起きていることは、科学者や技術者、芸術家の仕事の価値、それから、「真面目に働く人が損をする」という労働の質に関する議論の重要性を示していると思います。今は、人の仕事の価値を測る手段がありません。例えば、先ほどの藤原さんのお話でも、「これはとても価値のあることだからやりたい」と思っていても、やはりその価値を判断する知識が共有されていなければ、その価値をわかってくれる人がいません。そうすると、どうしても誰か一人が頑張らなければできないというような仕組みになってしまいます。

「役に立つ」ということが求められているのは、大学ではなく、「研究成果=仕事」だと思います。例えば、労働統計などを見ると、私たちが何時間働いたとか、どれだけのものを生産したかといった統計はありますが、人の仕事の価値や労働の質を測る基準はありません。これは今、研究者だけでなく、広く社会的に問題になっていると思います。

クリエイティブな場所、クリエイティブな人

私は今、イノベーションに関係した「場所」と「人」の関係性についての研究を行なっていますが、これは社会科学と人文学を組み合わせないとできない研究だと思っています。

「場所」の事例研究としては、「地域」「ビジネス」「コミュニティ」について研究しています。これはイギリスでは、人文学系の研究者たちがイノベーションに貢献するための研究の三大テーマとなっています。私は、組織で働いている人を中心に組織を論じてみるということをやりたくて、日本企業だとマツダさんやカルビーさんのケースを取り上げています。同時に、学部時代からずっとイギリスの"Creative Britain"というブレア政権とブラウン政権が進めてきた政策を研究しています。

また、「人」の事例研究としては、デザインエンジニアについて研究しています。最近「デザイン」という言葉が非常にホットワードになっていますが、デザインという言葉は、イギリスと日本、というより、最新の議論と一般的な使われ方ではまったくと言っていいほど意味が異なります。イギリスの場合、デザインとはイノベーションを実現する行為といった意味で語られることが多いので、今では見た目の美しさなどを意味して使われることはほとんどありません。私は3人の人物を通じて、デザイナーにもエンジニアにも評価されている人たちが、なぜ評価されているのかということを研究しています。その3人の人物ですが、1人目のイザムバード・キングダム・ブルネルは、グレート・ウェスタン鉄道の施設や車両、蒸気船をつくった人物で、ブルネル賞の由来になったイギリスで一番人気のあるエンジニアです。2人目のフランク・ホイットルは、ターボジェットエンジンを発明した人物です。3人目のアレックス・モールトンは、最高の自転車を造ったと評価されている人物です。いずれも、ジェームズ・ダイソンさんが尊敬していることを公言されているエンジニアです。ダイソンさんは、皆さんご存知のとおりサイクロン掃除機で知られるダイソン社の設立者です。一般的には、「この人すごい」と思って、その人物のことを研究することが多いかと思いますが、私はすごいと社会的に言われている人たちがなぜその継承者とも言えるデザイナーやエンジニアにも評価されているのかというところを、場所(土地・組織・コミュニティ)との関係で研究をしています。

この研究をするときに、先ほどの哲学の流れを応用して分析をしています。その結果として私のなかで明らかにしたいことは、クリエイティブな場所とはどういうところなのか、また、本当にクリエイティブと言われてきた人物とはどのような人なのかということです。

私は19世紀末のウィーンがとてもクリエイティブな場所だと思っています。これは私だけが言っているわけではなくて、ウィーンが芸術やデザインの近代化の始まりの場所だと言っている人はとても多いです。19世紀末のウィーンには、異なる知識や異なる言語、それから異なる感覚の人によってカオスが形成されており、自分のアイデンティティがわからなくなるというような現象が起こっていたと言われています。このアイデンティティがわからなくなるということは、科学であれ芸術であれ、知識をつくるうえで非常に大事なプロセスだと私は思っています。

実際にウィーンはシュンペーターが論じていたように、産業化が非常に遅れた場所でした。ですが、当時のウィーンという場所からは、芸術だけでなく、建築や精神分析、音楽や物理など様々な分野から現在でも価値が認められているような偉人たちが輩出されています。知と富の創出は、別の議論が必要である、という事例になるかと思います。

また、クリエイティブだと言われている人の特徴ですが、例えばシュンペーターのように常に自分が属している場所の外を見て、自分の内面や自分の属している組織の限界や矛盾を問題化できることだと思います。このような人は、何年経っても価値のある研究業績を残しています。

アイデンティティの議論は、イギリス史を扱ううえで非常に大事なテーマです。イギリスの人々は基本的に、常にアイデンティティを探している、という研究は多くあります。アイデンティティを探して、これだと決めたところで、産業革命などにつながるようなアイデアが出てくる、というような記述が多く見られます。ヨーロッパの方とお話ししていると、そのような考えを持った方が多いという印象も受けます。ですので、大学がクリエイティブな場所として機能するためには、まず自分のアイデンティティは何なのかがわからなくなるというプロセスが大事なのかなと思います。

それから、「イノベーション」という言葉は、デザインと同様、最近かなりホットワードになってきています。本当に新しいものというのは、やはり他人には受け入れられにくいので、組み合わせの新しさが一番大事だと思います。要するに、目に見える新しさだけを追求していると、皆が納得するような本当に新しいものは生まれないということです。

Creative Britain & Digital Britain

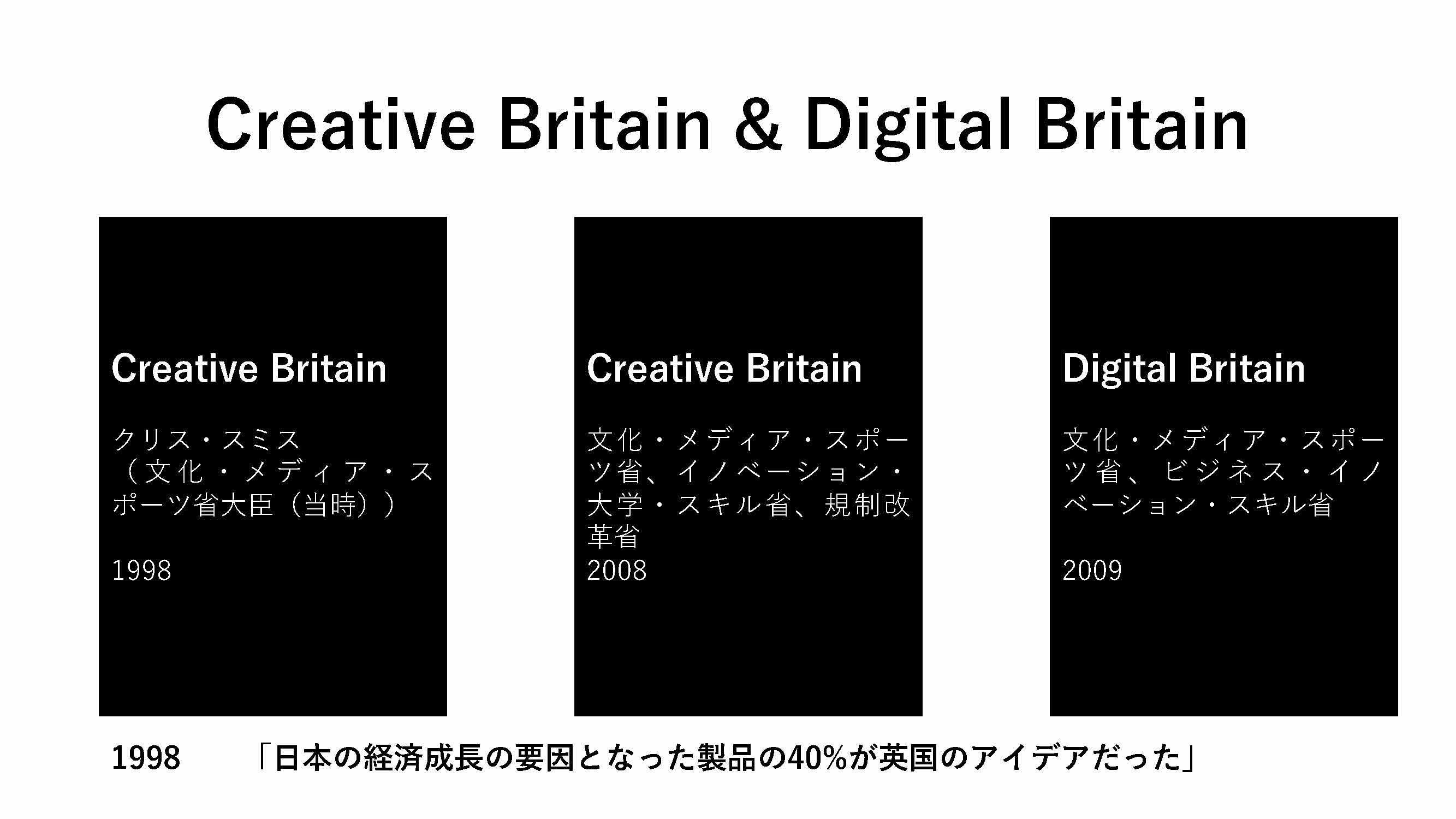

2005年以降、イギリスでは分野を横断するプロジェクトをマネジメントする人材の育成を国家規模で行っています。その背景には3つの政策があります(図5)。まず、文化・メディア・スポーツ省(DCMS)の大臣クリス・スミスが1998年に出版した『Creative Britain』という本にビジョンが語られています。それから、ブラウン政権期になると、大学や産業でもCreative Britainの実現に向けた動きがありました。2008年には、DCMSとイノベーション・大学・スキル省(DIUS)とビジネス・規制改革省(BERR)の3つの省が合同で戦略を発表しました。2009年には『Digital Britain』という政策文書が発表されました。これは、デジタル化した国際経済社会においてイギリスが最先端の地位を確保するための戦略的ビジョンを概説したものです。

1998年の『Creative Britain』では、イギリスでは社会を変えたジェットエンジンやテレビ、ラジオなどの開発者のための政策が今までなかったことが大きな問題であると書かれています。また、日本の経済成長の要因となった製品の40%がイギリスのアイデアであったとも書かれています。つまり、イギリスのアイデアであるのに、それを使った日本が儲かったということにもなります。1998年の『Creative Britain』は、このような過去の経験に基づいて掲げられたビジョンであり、これからは知と富の創出の両立が非常に大事になってくるという問題提起がされています。

しかし、1998年のビジョンは芸術や文化など一部の産業に関する政策だと批判の声も多く聞かれました。そこで2008年の『Creative Britain : New Talents for the New Economy』では、一部の産業のみでならず、すべての産業が創造的であることなど、より具体的な指針や計画を記し、先ほどの3つの省(DCMS、DIUS、BERR)が合同で発表しました。また、この政策は情報社会のための戦略と言えます。今までの既存の考え方、文化政策や文化経済の考え方では理解できない戦略だとも言われていますが、インターネットが普及してデジタル化が進めば進むほどカルチャーが大事になってきます。そのためには、デジタル化を強化する必要があるということで、2009年に発表した『Digital Britain』で、イギリスのブロードバンド環境を2012年までに100%にするということを宣言しました。

このような政策ができるまでの背景には、いくつかの出来事がありました。まず、1986年にイギリスの科学者1,500人が「Save British Science」というキャンペーンを行いました。これは、当時の首相サッチャーに対して、このままではイギリスの基礎研究が危ないので科学予算の見直しを訴えた運動です。

また、1980年代には、イギリス映画産業の年間制作本数が24本に減少するなど映画産業も危機的状況に陥りました。そこで、映画に対する国家支援のあり方を議論するために、1991年にサッチャーと映画産業代表団とでセミナーが開催されました。

サッチャーは科学や映画産業の現状を把握できていなかったため、急いで改革しようとしましたが、すぐに首相の座を下りてしまい、特に映画産業に関しては改革に着手することができませんでした。こういった状況があったので、今日本で言われているような基礎研究の問題は1980年代のイギリスではすでに起きていたということになります。

日本の弱み

最後に、日本の研究の弱みですが、研究をする前に「何のために研究するのか」、「どうしたら科学の競争に勝てるのか」といったビジョンや戦略などの議論があまりないなと感じています。それから、やはり文系と理系の権力争いのようなものが非常に多いと思います。はじめに言葉を覚える文系と理系というより、いかに新しい現象=イメージを言葉や目に見えるものとして表すことができるか、サイエンスとアートが重要だと思います。

[注釈]

- 経済・社会等の状況を多面的な視点から把握・分析した上で、課題対応に向けた有効な政策の立案を行う「エビデンス・ベースド・ポリシー」の実現を目指して、2011年度からスタートした文部科学省の補助事業。

- イギリスの社会学者。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス名誉教授。ブレア政権のブレーンとして「第三の道」「ラディカルな中道」を提唱したことでも知られる。

- オーストリア・ハンガリー帝国(後のチェコ)モラヴィア生まれの経済学者。企業者の行う不断のイノベーション(革新)が経済を変動させるという理論を構築した。また、経済成長の創案者でもある。

- フランスの哲学者。『言葉と物』(1966)は当初「構造主義の考古学」の副題がついていたことから、当時流行していた構造主義の書として読まれ、構造主義の旗手とされた。フーコー自身は自分が構造主義者であると思っていたことはなく、むしろ構造主義を厳しく批判したため、のちにポスト構造主義者に分類されるようになる。代表作はその他、『狂気の歴史』『監獄の誕生』『性の歴史』など。

- エドワード・ハレット・カー。イギリスの歴史家、政治学者、外交官。

- フランスの哲学者。近代の自然科学的・機械的思考方法を克服、内的認識・哲学的直観の優位を説き、生命の流動性を重視する生の哲学を主張。1928年ノーベル文学賞受賞。著「創造的進化」「道徳と宗教の二源泉」。

全体討論

司会:まずは、木村さんへの質問です。「『研究成果=仕事』というお話がありましたが、そのときの『仕事』の定義とは何ですか」という質問をいただいております。

木村:今回のテーマは「役に立つ大学とはどういうことか?」ですが、大学というのは、場所、なので、大学というよりは、大学で生み出される成果が社会の役に立つことが大事だと思います。仕事には、人が含まれているので、研究者を含めて、良い成果を生み出せるような環境づくりが大事なのではないかと思います。そういった意味で「研究成果=仕事」と言わせていただきました。

司会:続いて、藤原さんに「REENALの活動はりそな銀行で働いている人たちにとって、どのような影響を与えたのでしょうか」という質問をいただいております。

藤原:この活動は新しい銀行像をつくろうということで動き出しましたが、最初は「新しい銀行像って何ですか?」という戸惑いがほとんどの行員にありました。ですが、プロジェクトを展開していくうちに、新しい銀行像のイメージの一つとして、こういった活動もありかなと感じてもらえるようになりました。

司会:生活者視点、企業視点と分けて考えるというお話がありましたが、そこはやはり分けるものなのでしょうか。

藤原:企業さんの先にはお客さんがいらっしゃいますよね。我々の活動は、B to B to C(Business to Business to Consumer)というような感じだと思います。企業の方は、生活者がどういったことで悩んでいるのか、どのようなことを求めているのかを知りたがっています。しかし、企業の方がいきなり地域のコミュニティに入ってお話を聞くのはなかなか難しいことです。ですので、我々がニュートラルな立場で地域のコミュニティに入ってお話を聞いています。データを集めるだけでなく、実態レベルのことをつかむことでまた違うものが見えてきますので、その点でも企業さんのお役に立てているのではないかと思います。このように、あえて分けているということです。

司会:藤原さんご自身の強みは何ですか。

藤原:私はどんくさいところがありまして、整理しないとわからなくなってしまうので、先ほどのお話のように「やるべきこと」と「強み」を明確化するということをやっています。そして、その方法を展開することで、たくさんの人々のわからないことを解決できていることが強みだと思っています。

司会:次に、2つ関連する質問をいただいております。「日本では文系、理系はどうして分かれているのだと思いますか」と、「なぜ文系、理系の協働が必要になるのでしょうか」ということですが、木村さんいかがでしょうか。

木村:私は文系と理系が分かれていること自体はまったく問題だとは思っていません。アートはもともと知識を使ってなにかを創るという意味があって、サイエンスは知識をつくって知るという意味があります。「創る」「知る」ということが一つのプロセスだと考えると、このサイクルは非常に大事なので協働が必要だということです。イギリスの場合も、サイエンスとアートは、別れていますが、例えば、工学系の大学の近くには必ず美術学校があるなど、密接に関わっています。先ほどご紹介したような哲学者たちもみんな物理のことをすごく意識しています。おそらく、ヨーロッパの伝統的な発想として、本来は文系と理系は一緒にあるべきなのですが、分けた方が効率的に知識を積み重ねられるので分けてきたという歴史があると思います。

司会:木村さんは「研究分野で蓄積する知識は、実際に社会の人たちが使いたいときに使える知識体系の積み重ねになっていないのではないか」とご指摘されておりましたが、そこに何か補足をお願いできますか。

木村:学問が細分化されてきたことは、知識の積み重ねという部分では非常に効率的だったと思います。しかし、もともとはある目的を達成するために分業化したのに、目的が達成された後、その分業化が弊害になるということはビジネスではよくある話だと思います。学問に関して言えば、「科学」というシステムの問題を解決することが今ヨーロッパで起きていて、そこでもやはり芸術や人文学の人たちが、大きな役割を果たしています。学者が観察した結果を教えてあげるというスタイルは昔からずっと変わっていません。答えが欲しい人はそれでよいと思いますが、そうではなくて、一緒に何かをつくりあげたい人にとっては、学者も変わる必要があるということが最近のヨーロッパの考え方のような気がします。

司会:「銀行の真の目的とは何ですか」という質問をいただいておりますが、藤原さんのお考えをお聞かせください。

藤原:当然、金融機能を果たすという目的はあります。ですが、それに留まることなく、様々な方と関わり合いを持てることは非常に可能性があることですので、そこの触媒になることがもう一つの使命かなと思っています。

司会:実際にやられていて、その辺りでの感触はいかがでしょうか。

藤原:外の世界との関わりということですと、このネットワークの広がり方は半端ないなと思っています。一方で、今、銀行は一言で言うと斜陽産業です。いわゆるマイナス金利のなかで利ざやを稼ぐことがもうほとんどできなくなってきています。本当にこれからは、価値やイノベーションが求められる時代になってきています。そういった意味では、立ち位置としては本当に面白いです。例えば経営者にすぐ会えるなど、様々なつながりが持てるのですごく良い立ち位置だと思います。それから、先ほどお話ししたようなフィールドワークを積み上げていくと、次の世界が見えてくるので、きっかけづくりができているのではないかと思います。本日ご紹介したような活動は、最初は組織としてかたちを成していませんでしたが、少しずつ社内で関わる人も増えてきました。銀行業務のなかでもこの考え方がモデルになっているところもありますので、一歩ずつは進んでいるのかなと思っています。

司会:藤原さんのお話のなかで、対面アプローチができているお客さんは10%ほどしかいないとおっしゃっていましたが、残りの90%は可能性がありますか。

藤原:ものすごくありますね。例えば、「二頁だけの読書会」ですが、我々のところには、いろんな分野に興味のあるお客さんがいますので、インターネットバンキング契約している方にアプローチをすると、非常に素早く、ど真ん中の方が来てくれます。これは一つの可能性だと思っています。尖ったコンテンツであればあるほど、おそらく人は集まりますので、アプローチの仕方としては面白いなと思っています。

司会:では、先ほどの木村さんのスライドで、説明ができなかったところをご説明いただいてもよろしいでしょうか。まず一つ目の「研究分野で蓄積する知識と実社会で必要とされる知識をつなぐためにはどのようなことが必要なのか」というところからお願いします。

木村:理想論を言えば、コミュニケーションやデザインのスキルがあって、なおかつ科学的な思考ができる人が必要だと思います。この二つの思考をバランスよくできる人材を育成することが重要だと思います。イギリスはこのような人材をつくるプロジェクトを2005年からやっていて、これは非常に大事なことだと私は思います。一方で、ノーザンブリア大学の先生から伺った話ですが、やはり新しいことや分野を横断することは、何をやっているのかの説明が難しく、自分のアイデンティティを表す言葉がなくて悩んでいる人も多くいます。ですが、就職するときに幅は広がると思います。ダイソンなどの企業は先ほどお話ししたようなデザインエンジニアを積極的に採用しています。そういった組織の受け皿はできてきていますし、最近は政府の組織でもそのような人材を積極的に採用していると聞いています。

司会:藤原さんは自分のアイデンティティを壊すということについて、銀行でどうされていたのでしょうか。また、銀行でどのように評価されるのでしょうか。

藤原:私は編集できる人だとよく言われていました。やりっ放しだと相手に伝わらないことがあるので、「こういう仕組みですよ」とか「こういうことに基づいてやっていますよ」というように説明をしています。「これ、誰でもできますよ」というのが私の口癖です。では、誰でもできるようにするためにはどうしたらよいかということで、先ほどご紹介したようなアプローチをしました。

それから、銀行のなかでどう評価されているのかですが、おそらく旧来の銀行のなかでは、このようなアプローチは無理だったと思います。我々銀行は公的資金が入って、変わらなければならなくなりました。トップが代わって、当時のトップはこの活動を大変認めてくれまして、どんどんやってよいと言ってくれました。そして、何とか体系化することができました。これまでは、例えばメディアにどれほど取り上げられたかなどをいくら示しても、皆まったく納得してくれませんでした。ですが、このモデルでどれだけ直接的に稼げたかということを示したら、これが説得材料になって誰にも何も言われなくなりました。

先ほどの私のお話しのなかで、助走期間(アイドリング)と飛躍期間(プロジェクト化)のグラフをお見せしましたが、一般的にはアイドリングの期間というのは儲からないと言われています。ですが、意外とここで儲けろと言われるのです。このアイドリング期間がないと自由な活動になりません。いま、この活動はどんどん広がっていてスペースはできているので、他の人が何かできる可能性もあるのかなと思っています。今度は私がスペースをつくる番だと思っています。

木村:私も時期によって、このようなアイドリング期間があってよいというのは賛成です。例えば企業であれば、常に儲けているということは一つの役割としてあるかもしれませんが、それを会社のなかで回していくことが重要だと思います。イギリス映画産業の成功というのはまさにそこにあります。やはり映画というのはつくる期間が長く1回勝負といったところがあります。ですので、イギリスの場合、ハリウッド映画で稼ぐことと、若手を育成することを両立できる仕組みを形式化したことが大きいように思います。また、マツダさんもやはり2008年のリーマンショックの後に非常に危機的な状況に陥いったことが大きく影響している、と伺いました。

藤原:そうですね。危機的なことがあって気付くこともあるかと思いますので、やはりそれは有効ですね。今、我々が体験したりそなショックよりももっとすごいことが起こっていると思います。そこを意識することが重要です。

我々の場合、活動のなかでしっかりしたテーマが見つけられるので、その点は有効かなと思っています。「この分野は今収益が上がっていないから、他の儲かる分野で収益を上げていこう」というような考え方では本質的なことは解決できません。ずっと熟成をさせていて2年前から仕込んできたことが今話題になっているのでやりましょうという考え方でいくと、まったく迫力が違います。そういった活動になれるとよいなと思っています。

司会:では、次に木村さんのスライドで説明ができなかったところの二つ目の「大学は自分たちの都合による知識の蓄積の仕方をしていくだけでよいのか」についてコメントをお願いします。

木村:「クリエイティブ」ということが言われ始めたきっかけとして、インターネットが普及してデジタル化がどんどん進んでいるという流れがあります。これはやはり情報社会に適応するという意味で、説明責任がすごく問われているというのが私の考え方です。少なくとも研究者自身が「この研究にはこれだけの意義がある」ということを学術的な意義だけではなく、社会的に説明できることが重要です。「こういう人たちのためにやっています」と、誰か特定の人がイメージできるように説明できるようになるという思いで、研究をしていくことが最低限必要になってくるのではないかと思っています。

司会:「産業界や行政は大学に実利を求めていますが、そのギャップはどのようにして埋めたらよいと思いますか」というご質問がありました。

木村:大学と産業界や政府はそれぞれ役割が違っていて、そこをしっかり考えて、それぞれが役割を果たしていくことが重要だと思います。イギリスの例ですと、ブラウン政権期ぐらいから、多様な人が参加する事業では、What we do.とWhat we do not.ということを明確に示しています。「私たちはこれをやる、でもこれはやらない」ということをはっきり示すことはとても大事だと思います。ただし、日本とイギリスとでは違うこともたくさんあるので、イギリスのやっていることがまったく日本に当てはまるわけではありません。

藤原:日本では科学や芸術などをどうやって盛り上げていったらよいのでしょうか。

木村:それはもちろん政府が動いてくれることが一番大きいとは思います。先ほどお話ししたイギリスの基礎研究や映画産業に関するキャンペーンですが、サッチャー政権も一応制度改革はしています。しかし、『Nature』という雑誌で、「ブレア政権期がイギリスの科学の黄金期だった」という記事がありました。

藤原:やはり短期的な視野で動くと大変なことになるということは、みんな頭ではわかってはいますが、そうなってしまうというところはありますよね。我々も本当に一般企業と同じだと思いますので、マツダさんやカルビーさんの事例も今後参考になるのかもしれません。

司会:「自分が所属している大学の立場を離れて活動できる場がもっとあるとよい」というご意見をいただいています。お一人ずつコメントをお願いします。

藤原:私は飛び地で活躍する場をつくるということが大事だと信じています。我々がやっているプロジェクトは銀行のなかにありますが、まったくの飛び地です。そして、そこで自由な発想で活動していくということをやっていますが、自由気ままにやっているだけではなく、突っ込みどころをなくしていくというようにやっています。そうすると、新しいテーマを設定し、その本質を捉えられるようになってきて、成果が生まれてくると、後乗りしてくる人がたくさん出てきます。そういった場をいくつつくるかが重要です。飛び地で自由にできる環境をつくりながら、しっかり成果も出すという事例もあるのだということを覚えておいていただけるとありがたいです。

木村:所属している立場を越えて活躍できるとよいということですが、私自身は組織に対する帰属意識が高い方ではありません。現在、私は特任講師をしておりますが、世間一般的に言うと特任講師というのは、雇用の面で少し社会問題になっています。ですが、私はこの制度は、ある程度の年齢までは、とてもよい仕組みだと思っています。自分のやりたいことを研究できる環境を与えていただいていると思っています。所属している立場を越えた仕組みを大学がつくるのは結構難しいと思いますので、個人個人がやっていくしかないのではないかなとも考えています。

司会:本日は「役に立つ大学とは?」というテーマでお二人にお話ししていただきましたが、たまたまお二人のお話のなかで、「クリエイティブ」という言葉がキーワードで出ていました。大学がどう変わらなくてはならないのかを考えたときに、「クリエイティブ」ということがキーワードになるのではないかなと思います。

ページ担当者:経営企画オフィス 北室