第8回学術政策セミナー

講演録公開研究を支える多様な仕掛け

開催日時

- 第8回学術政策セミナー

- 2017年10月26日

- 大阪大学吹田キャンパスサイバーメディアコモンズ(サイバーメディアセンター本館1階)

開催概要

昨今、研究を支える仕組みが多様化しつつあります。基礎的な研究に取り組むためには、科研費をはじめとした国の競争的資金はとても大切な資金源ではありますが、研究分野によって、あるいは、研究のアプローチによっては、他の資金源を活用することができるかもしれません。一方、研究の振興には将来の研究を担う若手研究者の育成が欠かせません。

本セミナーでは、話題提供1において、大学がクラウドファンディングやクラウドソーシング等を利用しながら研究を支える仕組みづくりをしている事例を紹介していただきます。次に話題提供2では、基礎研究の研究者でありながら、ベンチャー企業を立ち上げ、得られた資金をもとに、広く若手を支援する財団を立ち上げられた事例をうかがいます。

その後の全体討論では、大学が社会のステークホルダーの協力を得て研究に取り組むために望ましい、「研究を支える多様な仕掛け」について、参加いただいた方々も交えて議論を行いたいと思います。

開会挨拶

三成 賢次:大阪大学理事・副学長 <大学経営総括理事>

大阪大学大学経営総括理事の三成と申します。本日は主催者側を代表して、一言ご挨拶をさせていただきます。

学術政策セミナーは、IR・URAが集まり、大学における経営支援を行っている、経営企画オフィスが開催しています。本セミナーは、大阪大学の事務職員や研究者の方と共に考えていくための場です。また、せっかくの機会ですので、学外にも広くご参加を呼び掛けています。第8回は「研究を支える多様な仕掛け」というテーマで開催いたします。

いま、国立大学の財務は、資金を外部から持ってこないと立ち行かなくなりつつあるという、厳しい状況です。大阪大学においても、産学連携により企業からのご支援をいただいていますが、それだけでは難しい状況になってきました。西尾総長も、広く社会と共に考え、新しい価値を生み出しながらイノベーションを起こしていく役割を担っていかなければならないと、強く訴えています。

本日は、クラウドソーシングの先駆的な取り組みや、ベンチャー企業の立ち上げに成功されたご経験を踏まえ、社会との連携の中で大学における教育研究活動を活性化するために参考となるお話をしていただけると伺っています。どうぞよろしくお願いいたします。

話題提供1

「所有から共有へ! アカデミック・プラットフォームの構築について」

野地澄晴氏

徳島大学長プロフィール:

1992年から徳島大学教授(工学部・生物工学科、専門:発生・再生生物学)。四肢の発生、コオロギの脚の発生・再生の研究。2012年徳島大学理事(研究担当)、 2016年から現職。一般社団法人大学支援機構(http://universityhub.or.jp/)を設立。クラウドファンディング、クラウドソーシング、大学支援店(オンラインショップ(予定))の各システム(おつくる*注)を開設。

*注おつくる https://otsucle.jp/

大学支援機構(http://universityhub.or.jp/)は、「所有から共有へ」をモットーに、企業や自治体などと国内の大学との連携を支援し、オープンイノベーションなどを推進するために設置された一般社団法人。大学や企業・自治体が連携することが、日本の発展に不可欠であるとの考えから、大学支援機構では、そのためのプラットフォーム「おつくる」を運営。徳島大学も「おつくる」を支援しており、「おつくる」において下記のシステムを構築。

1. クラウドファンディグ: 研究費、運営費、事業費、試作費用などを、「おつくる」ので調達。

2. クラウドソーシング

(1) 教育支援型(講義、問題作成など) :教養教育の基盤科目の講義を配信、CBT用問題作成を依頼、対価を支払う。

(2) 研究支援型(測定など) :測定、データの解析等を登録者に依頼、作業費を支払う。

(3) 研究支援型(制作など) :装置、ソフト、センサーなどの作製を登録者に依頼、作業費を支払う

(4) 研究支援型(申請など) :遺伝子組換え申請書、動物実験申請書、倫理審査申請書など製作支援、管理。

(5) コンペ型:企業、自治体、大学が抱える高度な課題に、賞金を設定して、アイデアを募集。採用者には賞金。

(6) 社会貢献型:防災、WEB制作、プログラム開発、ライターなど様々な作業について、提案者を募集・選択、発注。

(7) 産学連携型:課題を提案し、提案された解決案の中からベストを選択、発注または共同開発(大学産業院)。

3. 共同購入、研究成果が製品化できるものであれば、オンラインショップ(予定)で販売可能。

はじめに

私は現在、徳島大学長ですが、2012年3月まで徳島大学の工学部生物工学科の教授で、昆虫(コオロギ)の発生と再生の研究をしていました。その後、2016年まで研究担当理事でした。現在の大学は運営費交付金の削減により、財政的に非常に厳しい状況で、徳島大学は毎年約1億円交付金が削減されています。現在、定年退職教員の不補充などでその削減に対応していますが、このままでは研究費などがゼロになり、大学としての機能が損なわれるのは明らかです。この状況を改善するためには、財政的に自立できる体制を構築する必要があります。つまり、何らかの方法で外部資金を増加しなければなりません。しかも、毎年1億円、2億円と増加する必要があります。これを実現するためには、成長する企業を大学が持つ必要があると考えています。実際には、しかし、例外もありますが、大学が営利的な事業を行うことは規制されています。この問題をどのように解決するか、ぜひ、皆様と議論できればと思っています。

突き抜ける力

まず、どのようにすれば、成長する企業、しかも指数関数的に成長する企業を設立できるのかを調べることにしました。様々な本を読んで勉強をしました。最も感動した本が、『ボールド 突き抜ける力』(著:ピーター・H・ディアマンディス、スティーブン・コトラー)です。この本には、世界を救うことが一番重要である、と書かれています。10億人規模の人たちを救うといった、世界規模のさまざまな取り組みが、結果的に企業に富をもたらすという話です。ちなみに、本の副題は「超ド級の成長と富を手に入れ、世界を変える方法」となっています。本の内容を紹介します。

まず、「最新のテクノロジー」をいかにうまく使うかが重要です。その次に重要なのが「マインドセット」です。例えば、地球規模で環境を良くする、あるいはエネルギー問題や貧困の問題を解決するといったように、とにかく地球規模の大きな問題を解決することを意図するマインドセットが重要だと書いてあります。この本の中で、一番おもしろかったのが、イーロン・マスク氏の紹介です。彼の最終的な目標は、人類の火星移住でした。世界の人口がどんどん増加し、全員が地球に住むのは困難になるでしょう。そうなると宇宙を開発しなくてはなりません。そこで、火星に人類が移動して住めるようにしたいと考えました。しかし、実現には時間がかかりますから、少しでも地球の環境を良くしておくために、まず電気自動車をつくるという発想です。さらに、火星と地球を行き来するために、ロケットを開発する会社を自分で興し、実際にもう、ロケットを飛ばし始めています。最近では、そのロケットで地球上を移動すれば、日本とアメリカの移動時間が30分くらいになる、といった話もしています。一方で、電気をつくるために、新しく太陽光発電の事業を始めています。

かつてジョン・F・ケネディが月に人を送ろうと、さまざまな挑戦をしました。そのような、達成が困難である壮大な挑戦をムーンショットと言います。大きな目的を持って、それに向かって頑張っていきましょうと、イーロン・マスク氏はまさにそういう目標を立て、実行しています。

クラウドの力

この本の著者の一人、ディアマンディス氏は、これからは「クラウドの力」を使うことが重要だと言っています。現在、インターネットを通じて世界がつながっています。地球上に70億の人がいるとして、20億人、30億人もの人たちとインターネットひとつでつながっているのです。今後も何十億人という単位で増えていきます。それをいかに利用するかが将来の発展を決めるひとつの鍵になります。クラウドソーシングやクラウドファンディングはそのよい例です。

問題を解決しようとするとき、自身の周りからだけでなく世界から知恵を借りるとか、あるいは資金を集めたいとき、徳島だけで募るのではなくて、世界的な規模で資金を募ることができれば、数の効果を得られ理想的です。例えば10万人の支援者を獲得し、その方々が千円ずつ寄付してくだされば1億円集まります。単純な計算ですが、1億人のサポーターが来れば一人あたり10円でも10億円になります。そういったかたちで世界中からの資金調達を実現するのがこのクラウドの力です。

ディアマンディス氏はXPRIZE財団を設立して、飛躍的な技術革新を促進するようなコンテストを、1億円、10億円規模の賞金をつけていくつも手掛けてきました。そのうちの一つである、いかに効率よく月に到達して、月面探査やいろいろな課題を達成するかといったコンテストには、日本からも参加しています。実際にロケットを打ち上げるための資金はどうしているのかというと、実はクラウドファンディングで集めたりしています。

「クラウドの力」の活用が、おそらく世界的な流れの一つになっていくのではないかと感じて、それを大学の経営に使おうと短絡的に考えました。その具体的な方法は『シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法』(著:サリム・イスマイル)に書かれています。シンギュラリティ大学とは、先ほどの『ボールド 突き抜ける力』の著者のピーター・ディアマンディス氏がつくった大学です。最近、シンギュラリティ大学のジャパンサミット が東京で開催され、私も参加してきました。受講料が10万円で、私費で払いましたが、たくさんの参加者がいて非常におもしろいセミナーでした。

この本の副題に「ビジネスを指数関数的に急成長させる」と書いてあります。私も、今のような状況だと、大学もエクスポネンシャル(指数関数的)に発展しなければならないと感じています。したがってクラウドファンディングとクラウドソーシングを、大学の経営にも取り入れていかなくてはいけないと考え、試行的な取り組みを始めました。大きな大学ではなかなか難しい取り組みかもしれませんが、徳島大学の規模だと、ある程度チャレンジできると考えています。

今朝の朝刊に「経営苦しい私大は合併を―国立大、複数大学経営可に 文科省、大学効率化で方針」という記事 が載っていました。今はまだ国立大学法人による複数大学の経営はできないのですが、法律を変えて、複数の国立大学が一緒になって一つの大学になることが考えられています。いずれにしても、共通のプラットフォームを利用して、各大学が所有しているものを共有して、経済的効果を生むことが、大学が優先的に行うべきことだと思います。これは必然的な流れかもしれません。この先、大学同士の協働は不可欠だと思います。それをすすめていくのが、大学の経営を成功に導くことにもつながると考えています。

クラウドソーシング

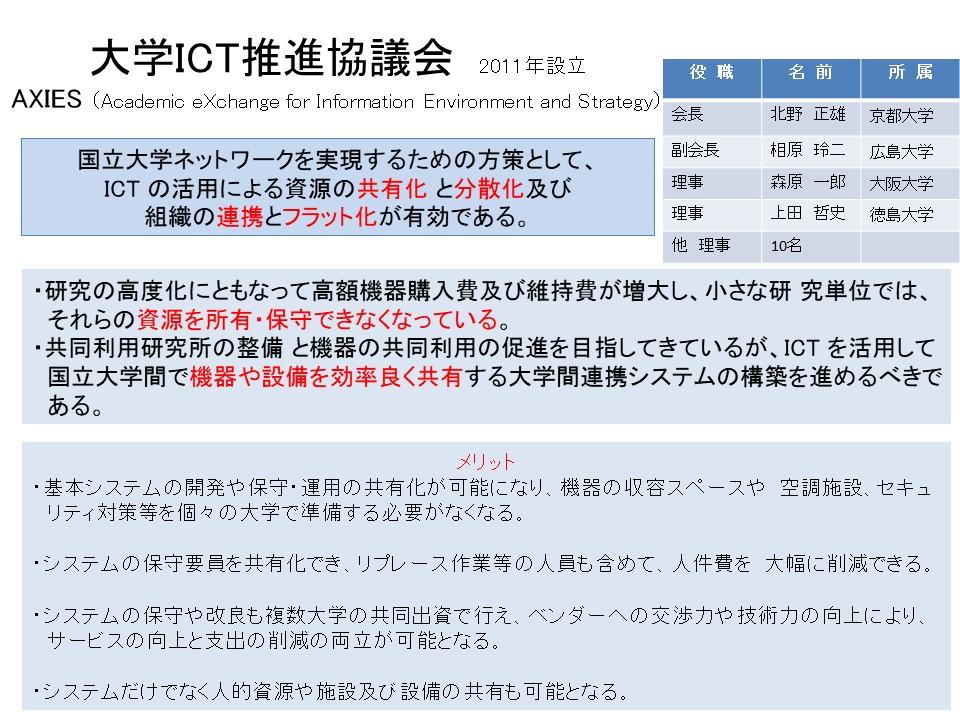

図1は、日本学術会議が、平成29年6月27日に出した提言『国立大学の教育研究改革と国の支援-学術振興の基盤形成の観点から-』のひとつです。ICTを利用して国立大学の連携強化を図るべきだと書かれています。国立大学法人の規則は同じなので、業務の中身は同じなのですが、財務会計システム、あるいは人事のシステムにしても、各大学がそれぞれ違うシステムを使っています。それでは非常に無駄が多いのではないのか、であれば、その無駄をなくすために共通の基盤システムを作っていこうと考えたのです。

略称はAXIES(Academic eXchange for Information Environment and Strategy)といいます。現在の会長は、京都大学の北野正雄氏です。その提言の中心となった方が、九州大学の安浦寛人理事です。そして、それを実現するために、一般社団法人大学ICT推進協議会が2011年に設立されました(図2)。

今年、RA協議会というURAの会合が徳島で開催され、大阪大学の西尾総長にもお越しいただきました。その際に私は次のような趣旨の構想を述べました。

- 現在86もの大学がさまざまな業務に、それぞれが高額のお金を費やしている。

- ある大学が補助金をもらって何らかのシステムを開発しても、他の大学はそれを使うことができない。

- つまり、国がお金を出しているのに、結果として非常に効率の悪いやり方になっている。

- システムを大学間で共有していけば、様々な無駄が省けるはずである。

この構想と先ほどご説明した日本学術会議の提言は、同じコンセプトに基づいていると西尾総長からご指摘いただきました。実際に九州大学の安浦先生とお話しして、AXIESと一緒にやっていこうと考えています。

共有による効果の典型例として、Uber という車を有効に使うためのサービスがあります。人によって差はあるでしょうけれど、30分か1時間かけて車で通勤をして帰るまでの間、つまり8時間以上はただ駐車場に車を停めているだけです。その間、車の機能を何も使っていません。それではもったいない、本来の車の役割を果たすように、1台の車をみんなでシェアして、使いたい人が使えるようにすれば、効率的で、皆が便利になり、しかも経済的です。それであっという間にUberを提供する会社は成長して、車は所有から共有に移行しつつあります。さらに自動運転まで実現すれば、おそらくほとんどの人が、普段の通勤に自分の車を使わなくなるだろうと予想しています。

私たちは大学でも同じような試みを行いたいと考えています。学生の支援システムや論文の作成システム、いろいろと導入したいシステムはありますが、いきなりこれらをやるのは難しいでしょう。そこでまず、どこの大学も持っていないようなシステムを我々が導入し、皆さんと一緒に歩を進めていくのが一番いいと考えています。そのために、クラウドファンディングやクラウドソーシング、ネットショップのようなシステム、あるいは安全保障管理システムなどのマイナーなシステムから始めようと考えております。

クラウドファンディング

クラウドファンディングはご存じのとおり、参加する人が増えれば増えるほど、一人あたりの負担を少なく資金集めができるシステムです。もちろん、参加者を増やすには共感を得なければなりません。例えば最近、シリコンバレーで料理法のデジタル化が話題になっています。料理法、つまりレシピとは、量はスプーン何杯入れるのか、調理温度はどれくらいで調理時間は何分かなどの情報ですが、それらをきちんとデジタル化できれば、データを入れるだけで、素人でも完璧なステーキが焼けるとか、そういったものが開発されてきており、料理を劇的に変えていくでしょう。アメリカでは、クラウドファンディングで5千万円余りのお金を調達して、開発に成功すれば1台5万円で皆さんに販売しますよ、といった事業をやっておられます。わかりやすく料理や調理器具の例をあげましたが、これを研究に置き換えると、実験法のデジタル化やさまざまな用途に使うことができると思います。

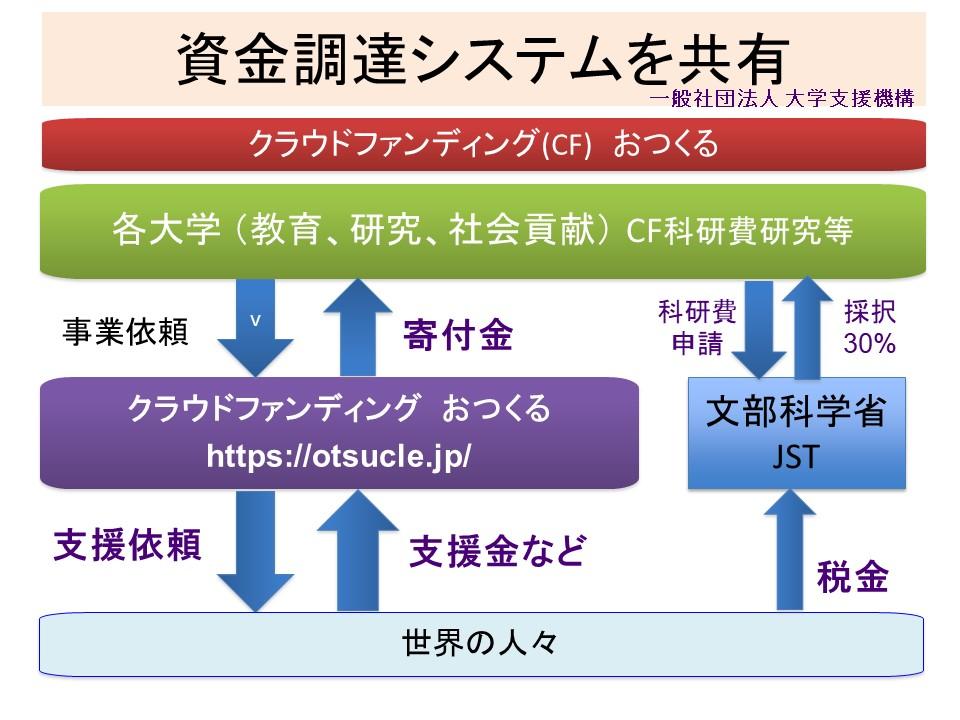

私たちは研究費を獲得するために、科研費に応募するわけですけれど、その採択率は約30%と低く、しかも審査で採択されるか採択されないかは、ほんのわずかの差しかありません。そのようなわずかの差で採択されなかっただけの優れた研究であれば、皆さんに訴えて少しずつお金を集めるといった方法もあるのではないかと考え、クラウドファンディングのためのシステムを作りました。「Otsucle[おつくる]」と名づけたツールです(図3)。このネーミングは、「~をつくる」からとっています。物「をつくる」とか、環境「をつくる」とか、元は「を」なのですが、それを「お」に変え、名前にしました。大阪に「ニフレル」という水族館がありますが、それと同じような発想です。

実際に、学生がソーラーカーをつくってコンテストに出場したいと言うので、その資金をクラウドファンディングで集めました。その結果、今年コンテストに出場しました。実際のところはなかなかうまく動かなかったのですが。今は、公道ではありませんが、自動車教習所の中を借りて走行する段階まで進んでいます。

約1年で、16件程度の細々としたプロジェクトがこのシステムを使って、何とか二千万円程度の資金を集めることができました。もう少しうまくやれば、もっともっと増えていくと思うのですけれど、やはり支援者の数をもう1桁、2桁増やさないと難しいところです。それを実現するために、全国の大学が一緒に取り組んでいただけるともっともっとこの仕組みが広がっていくと思います。ぜひ大阪大学もご参加いただけると本当にありがたいと思います。それがたぶん日本の大学を救うことにつながると思います。

世の中にはさまざまな問題がありますが、問題を解決できる人が、自分の会社や大学にはいない場合もあります。世界のどこかにいる課題解決者を見つけるのも、インターネットで10億人、20億人と参画できるようにすれば実現できるかもしれません。クラウドソーシングの考え方です。スタートしたばかりですが、私たちはアカデミック・クラウドソーシングを考えています。これは、大学でいろいろな用途で使えると思います。詳細は、時間の関係で省きますけれども、どのように使うかもアイデアであると考えています。

仮に大学での物品の購入ひとつを取っても、いまは各大学でそれぞれに調達していますが、その各大学の調達をひとつにまとめれば、非常にメリットが多くなると感じます。このようにいろいろなことができると思うので、そういったシステムも作っていきたいと思っています。

徳島大学「大学産業院」

大学がいかにして、成長する企業を構築するか。その答えのヒントは大学病院にあるのではと考えました。徳島大学の運営費は、約400億円です。その半分、200億円は大学病院の予算です。大学病院は収益を上げることができ、ほぼ自立的に運営されています。医学部には臨床系の教員と基礎系の教員がおり、臨床系の教員は研究を行うとともに、病院において診療などを行っており、そこから収益が生まれています。しかも、基礎研究から臨床研究が医学部で行われ、その成果が実際に病院で病気の治療に使用されているのです。つまり、基礎研究から社会実装までを実現するシステムがあるのです。現在の理工系のシステムには、社会実装を実現するシステムが欠落しているのではないかと思っています。大学病院と類似のシステムを、理工系にも構築することを考えました。大学産業院では、大学病院の臨床系の教員に相当する教員を「応用系教員」と名づけて、その方たちが実際に企業活動を行い、収益活動ができる「稼ぐシステム」を構築できるように現在取り組んでいます。大学産業院において、企業活動を行うにあたり、どのような企業活動が必要なのかを考えました。

そのヒントは、Small Business Innovation Research(中小企業技術革新制度)、SBIR と略しますが、それとスタートアップ・スタジオという概念でした。ここでもうひとつ、京都大学の教員である山口栄一氏が書かれた本『イノベーションはなぜ途絶えたか』をご紹介します。「イノベーションは途絶えた」ことを前提に、いくつかの理由が書かれています。ひとつの理由として、SBIRプログラムがアメリカではうまくいっているけれども、日本ではうまくいっていないと指摘しています。

- Phase1 Ideaの実現可能性を調べる(Proof of concept(POC)) (賞金、1年間、800万円~)

- Phase2 試作品作製(2年間、6,000万円~)

- Phase3 商業化(国からの援助なし、ベンチャーファンドなどが出資)

アメリカのSBIRはどうなっているかといいますと、商業化へのステップを三つのPhaseに分けています。まず Phase1に採択されると、Ideaの実現可能性を調べるProof of Conceptに対して、1年間に800万円程度が、成果を問わずに、つまり賞金として出されます。Phase2ではPhase1の審査クリアしたものについて、2年間で6,000万程度の資金で試作品を作製します。うまく試作できたものに関しては、Phase3の商業化へと移り、この先は国からの援助はなく、ベンチャーファンドなどの出資を受けてビジネスを興していくシステムです。アメリカではこの予算を省庁からの拠出として義務化していることが成功の一因であるとしています。日本については、同じ名称のファンドがあるものの、うまくいっていない原因について分析しています。

そこで、日本でもSBIRを確実に活用するためのシステムをつくるため、研究クラスタ制度を設置しています。また、大学産業院の中にスタートアップ・スタジオという組織を構築することを計画しています。このような大学のシステムと、先ほどのクラウドソーシング、クラウドファンディング、オンラインショップを組み合わせ、トータルに動かすことで、うまく回転すれば、さまざまな課題を解決する面白いシステムができるのではないかと、実現に向け取り組んでいます。

*注 おつくる https://otsucle.jp/

大学支援機構(http://universityhub.or.jp/)は、「所有から共有へ」をモットーに、企業や自治体などと国内の大学との連携を支援し、オープンイノベーションなどを推進するために設置された一般社団法人。大学や企業・自治体が連携することが、日本の発展に不可欠であるとの考えから、大学支援機構では、そのためのプラットフォーム「おつくる」を運営。徳島大学も「おつくる」を支援しており、「おつくる」において下記のシステムを構築。

1. クラウドファンディグ: 研究費、運営費、事業費、試作費用などを、「おつくる」で調達。

2. クラウドソーシング

(1) 教育支援型(講義、問題作成など) :教養教育の基盤科目の講義を配信、CBT用問題作成を依頼、対価を支払う。

(2) 研究支援型(測定など) :測定、データの解析等を登録者に依頼、作業費を支払う。

(3) 研究支援型(制作など) :装置、ソフト、センサーなどの作製を登録者に依頼、作業費を支払う

(4) 研究支援型(申請など) :遺伝子組換え申請書、動物実験申請書、倫理審査申請書など製作支援、管理。

(5) コンペ型:企業、自治体、大学が抱える高度な課題に、賞金を設定して、アイデアを募集。採用者には賞金。

(6) 社会貢献型:防災、WEB制作、プログラム開発、ライターなど様々な作業について、提案者を募集・選択、発注。

(7) 産学連携型:課題を提案し、提案された解決案の中からベストを選択、発注または共同開発(大学産業院)。

3. 共同購入、研究成果が製品化できるものであれば、オンラインショップ(予定)で販売可能。

話題提供2「生物学基礎研究から幹細胞技術開発、産学連携を通してベンチャー起業、財団設立と支援事業」

中辻憲夫氏

一般財団法人中辻創智社 代表理事プロフィール:

1972年京都大学理学部卒業、1977年京都大学理学博士。米国や英国など海外で研究活動ののち、明治乳業ヘルスサイエンス研究所研究室長、国立遺伝学研究所教授や京大再生医科学研究所教授などを歴任。ES細胞、生殖細胞や神経細胞など、様々な細胞の発生分化および幹細胞について研究を行った。国内で最初にヒトES細胞株の樹立に成功し分配体制を確立した研究チームを率いた。

2003年に大学発ベンチャー(株)リプロセルを設立(2013年6月に株式上場)。

2003-2007年に京大再生医科学研究所長。

2007年、京大物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)設立拠点長。

2014年、(株)幹細胞イノベーション研究所および(株)幹細胞&デバイス研究所を設立し取締役に就任。ベンチャー企業株式上場で入手した資産を活用して、一般財団法人中辻創智社を設立(代表理事に就任)し、若手研究者など次世代を担う若者支援などの公益事業を行っている。

はじめに

一般財団法人中辻創智社の代表理事の肩書になっていますが、これ以外にもいろいろ携わっており、京都大学の客員教授でもあります。大学教員として定年を迎えて自由に活動できるようになったので、ベンチャー企業を設立しました。

私は、野地さんと同じ年代で一緒に発生生物学の研究をしていました。本当の基礎研究者でした。カエルの発生学といったら、まさに基礎の基礎ですよね。そんなもの、役に立つはずはないと言われるような分野だったのですが、その後運命のいたずらから、ES細胞や幹細胞など、発生学から応用につながる部分の研究をしました。京大の再生医科学研究所で作成したヒトES細胞株の分配に携わったことから応用研究の分野に入り、国のサポートを受けながら産学連携を進めました。そして、誘われて面白そうだからとベンチャー企業をつくったら、幸運にも成功し株式上場にまで至りました。そこで思いがけず得た資金を使って、次は何をやろうと思っているかについてのお話をしたいと思います。

野地さんのお話にありましたように、日本ではイノベーションに寄与するベンチャー企業が十分には育っていません。はっきりした記憶ではありませんが、ある調査で、学部学生、大学院生に、ベンチャー企業の設立を考えたことがあるか質問をしたら、アメリカの学部学生は、95%、フランスでは70%の人が考えたことがあるそうです。そして、日本は5%だったか15%で、つまりほとんどが、自分でベンチャーをつくるとは考えたこともないという状況でした。

私は、基礎研究の研究者から始まり、結果としてベンチャー企業をつくりましたが、やはりいろいろありました。ベンチャー企業をつくろうとすると「あいつ、何か怪しげなことをやっている」と思われたり、失敗したら「あいつは失敗しちゃった」という目で見られたりするリスクがあります。「いろいろ試してみたらいいじゃない?」とか、「失敗はひとつの経験になり、次は成功するかもしれないからサポートしよう」とポジティブに考えないのは、研究者や学生自身の考え方と、社会の風潮が関係していると思います。

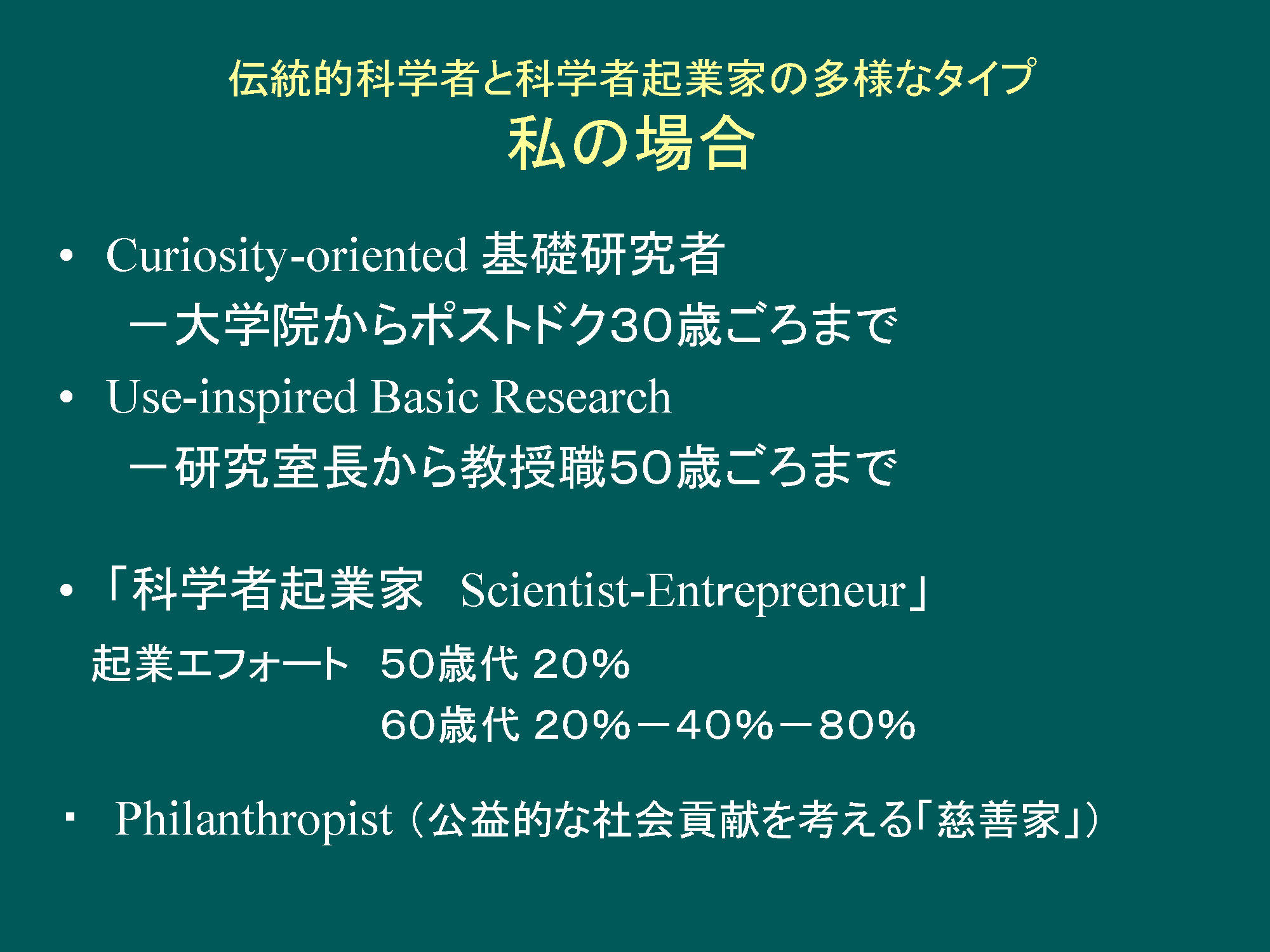

基礎研究と応用研究

少し概念的な部分についてもお話しします(図1)。大学にはいろいろな人がいるべきだし、いろいろな役割があります。誰かが言っていた言葉ですが、Curiosity orientedなPure Basic Research、これがベースとなるでしょう。学術研究をして、人材を育てる教育が大学の一番の任務だと思います。しかし科学技術は、応用に発展し、世界の役に立ち、産業を育成して初めてサポートを得られます。例えば100万円とか1,000万円のサポートであれば基礎研究の領域で良いのかもしれません。ですが10億円とか100億円規模の金額でサポートが必要であれば、産業を育成して税金として世の中に還元して人々の役に立つ、といったレベルが必要になるわけですね。それにつなげるために必要な部分として、応用研究がありますが、実際には新しい技術、新しい概念、ブレークスルーをつくるような研究が必要です。そうした役割は、大学が中心となったアカデミアが果たすべきだと考えています。ただし、実はそういった研究と応用研究とは、かなり異なっているのです。社会に役立つためには、単に新しい発見をして『Nature』や『Science』に論文を出す以外に、一見派手ではありませんが、品質管理や採算性などを考えることが非常に重要になってきます。

私は、「研究者の科学的興味と探究心に基づく基礎研究」から始まりましたが、途中から、応用研究とその次の段階をつなぐ分野に入り込んでいきました。

伝統的科学者と科学者起業家 多様なタイプ

科学者には多様なタイプがあります。

- (1) 基礎研究に没頭一筋

- (2) 基礎研究を担当するが、応用は別の誰かに任せる

- (3) 科学者キャリアの初期中期から起業家に100%転身

- (4) 科学者キャリアの後期から実用化と起業に乗り出す

(1)のように大学で基礎研究一筋に没頭し、いい仕事をして、人類に役立て、優れた学生を育てるタイプの教員が例えば半分います。残る半分の中には、応用研究を行う人もいます。上にあげた(2)にあるような、応用はこの人にやってもらおうと任された人がそうです。アメリカでは若手の研究者の中から、アントレプレナーとして会社を興す(3)のタイプの人が出ます。全体の割合でみると非常に少ないでしょうが、成功すると桁違いの活躍をみせる経営者になったりします。私は日本で育ち、途中海外に移りました。日本の大学にいたので少し慎重だったのかもしれません。(4)のように途中から起業に乗り出したタイプです。

基礎研究者 Curiosity-oriented

大学院からポスドクのころまでは基礎の発生学者でした(図2)。その後、日本の大学に職が見つからなかったこともあり、海外に渡り、基礎研究をしていました。その後、日本で見つけた職が、明治乳業の当時新しい研究所(ヘルスサイエンス研究所)でした。研究面では非常に恵まれていて、予算も十分にあり素晴らしい話でした。しかし、バイオの分野で研究を始めようとする企業に対して、自分の研究が何の役に立つのか、直接でなくても何かしらの貢献が必要だと感じ、一旦ロンドンに滞在させてもらうことになりました。

Use-inspired Basic Research

ケンブリッジ大学のマーティン・エバンズ氏がマウスのES細胞を初めて作ったのが1981年です。私は1983年からロンドンにいましたので、ちょうどその熱気を体感できました。初期胚の細胞はおもしろく、また細胞株としていくらでも増殖するため、いろいろな利用ができるだろうと研究を始めたことが、私のUse-inspired Basic Researchになりました。

明治乳業ヘルスサイエンス研究所には7年在籍し、国立遺伝学研究所の教授に来ないかとお誘いを受けて移りました。その後、京都大学に移り、ヒトのES細胞をつくって研究者に配る役割を引き受け、それを成功させた経験から現在につながっていきます。

ちょうど再生研に呼ばれて、国立遺伝学研究所のある三島から京都へ新幹線で移動しているとき、車内のテロップニュースに「ES細胞」の文字が見えたのです。どうしてあんな専門用語が、と思ったら、ヒトES細胞ができたと。そのときに、ヒトES細胞株を扱うには、研究だけではなく半分くらいは事務的仕事やプロジェクト運営や社会的な対応が求められるだろうという予感がしたのですが、それに対応するだけの価値があるとも感じました。当時サルのES細胞株をつくった人は世界で3グループほどしかおらず、そのうちのひとりが私でした。ですから、ヒトのES細胞をつくるためには私がやらなければいけないと決心し、普通の研究者であることをあきらめました。

科学者起業家 Scientist-Entrepreneur

京都大学に行き、ヒトES細胞株を順調につくっているときに、ベンチャーファンドから「会社をつくりませんか?」と言われました。ヒトのES細胞を作って培養するときの基本的な培地や試薬を、多くの研究者に使ってもらうためにベンチャー企業をつくり、そこから販売してもらうのが一番いいと考え設立したのが、株式会社リプロセルです。そのすぐ後に、再生医科学研究所の所長に選ばれました。いまでは兼業申請すれば問題ないかもしれませんが、当時、国立大学の産学連携は制限が厳しく、リプロセルから給与をもらう事はできませんでしたが、株主になることは認められました。

ヒトES細胞株は、体外受精を行う不妊治療の中で、廃棄が決定した余剰胚から、インフォームドコンセントにより無償で供与を得てつくられます。培養するといくらでも増えて、1週間で10倍、1年では50乗倍になり、地球上に存在する人の細胞の何百万倍にも増えていきます。いくら使っても使い切れないほどです。余剰胚そのものはたくさん使わないのですが、日本ではいろいろ倫理問題を誇張されます。iPS細胞ができてから、特にそれが顕著になったと思います。

創薬や医療の目的で応用や利用ができる素晴らしい能力を持つのは多能性幹細胞です。ES細胞でも、iPS細胞でも、両方共にも、いくらでも増殖できる、多能性があることが重要なのです。その用途には当然、再生医療もありますが、現実に活用されているものには、新薬を開発するときのスクリーニング用のモデル細胞としての利用があります。例えば、アルツハイマーのような、不具合を起こす神経細胞をたくさん作っておいて、化合物ライブラリーを振り分けて薬の候補を見つけていきます。その次の、新薬の候補が安全かどうかを確かめる段階でも、実際にヒトES/iPS細胞が活用されています。最近つくったベンチャーも、そういった製品をつくるための企業です。臨床ES細胞株の作製は、私の研究を引き継いだ京大ウイルス・再生医科学研究所末盛准教授が進めています。

こういう研究は応用研究だと見られて、日本では発生学分野でも医学分野でも科研費を取りにくかったのです。幸い応用の観点で経済産業省関係の事業がありますので、各方面でトップクラスの技術を持った素晴らしい人たちの協力を得ながら、産学連携の共同研究のプロジェクトを率いてきました。ES細胞やiPS細胞から分化させた心筋や神経細胞を大量に培養生産するため、この業界の日本でのリーダーである産学グループとの共同研究を行っています。

大学だけで行う研究でなく、産学が連携した研究の経験を積むなかで、産業化には何が必要かといった知識を得られました。研究分野によっては、初めからそういった知識をお持ちの先生もいらっしゃるのでしょうけれど、日本のアカデミアが主導するプロジェクトでは、大学関係者が製造システムの信頼性や品質管理やコストの観点を欠いている場合が多々あります。コスト意識は非常に大事で、実用化には絶対に必要な観点です。ですが、大学の普通の研究者が、いかにしてコストを抑えつつ、治療のベネフィットを大きくするかという視点をもつのは難しいように感じます。医療経済学を研究している人は、身についているのかもしれません。

リプロセルで販売をはじめたヒトES細胞用培養液は、京大でわれわれが開発し、特許取得したものを、ライセンスアウトして製造したものです。ES細胞の培地は、マウス用とヒト用で違います。実際に、山中教授がマウスiPS細胞株の樹立に成功したあとで、ヒトiPS細胞株の樹立に関しては、われわれが開発したヒトES細胞用培地を販売していたリプロセル社の製品を使って成功したわけです。ヒトES細胞の商業利用はイギリスでは可能ですが、日本では難しいため、培地販売に加えて、ヒトiPS細胞から心筋や神経をつくり創薬に用いるビジネスをリプロセルは行っています。これは、大学での研究成果をライセンスアウトしたベンチャー企業が日本の研究に貢献し、経済的にも貢献した、ひとつの成功例となりました。

Grand Exit

私が定年間近になり、いろいろ考えていたころに、『Nature』のある企画から、インタビューのお話があり、Grand Exitという記事になりました。世界の5人の科学者への引退をテーマにしたインタビュー記事だったのですが、もちろん研究を続ける人もいますし、研究と全く関係のないことをする人もいました。私は定年になったら、次の大学ポジションに移って予算やスペースを占拠せずに、すぐに辞めてベンチャー企業に入る、次の世代の人たちのために、大学でのポストとスペースは明け渡すべきだといった話をしました。

これらを実現できたのは、ひとつには、リプロセル社設立当初に個人貯金から出資していたので、株式上場で得た創業者利益が手に入ったからです。よく考えた結果、いろいろな方面に使いました。大学にも一部の利益を還元しました。京都大学再生医科学研究所で研究していたので、再生研に自由に使える寄付金として1千万円、京大の総合博物館に1千万円を寄附して、自分の研究費にも1億円を寄附しました。

以上の還元は短期的な話です。いま私の関心の中心は二つあって、その一つが(株)幹細胞&デバイス研究所(SCAD)というベンチャー企業で、もう一つが財団中辻創智社です。SCADは、ヒトiPS細胞などを産業、創薬に活用するための新しい細胞デバイスを開発販売しようとする、京大の知財の産業活用を目指す会社です。

中辻創智社

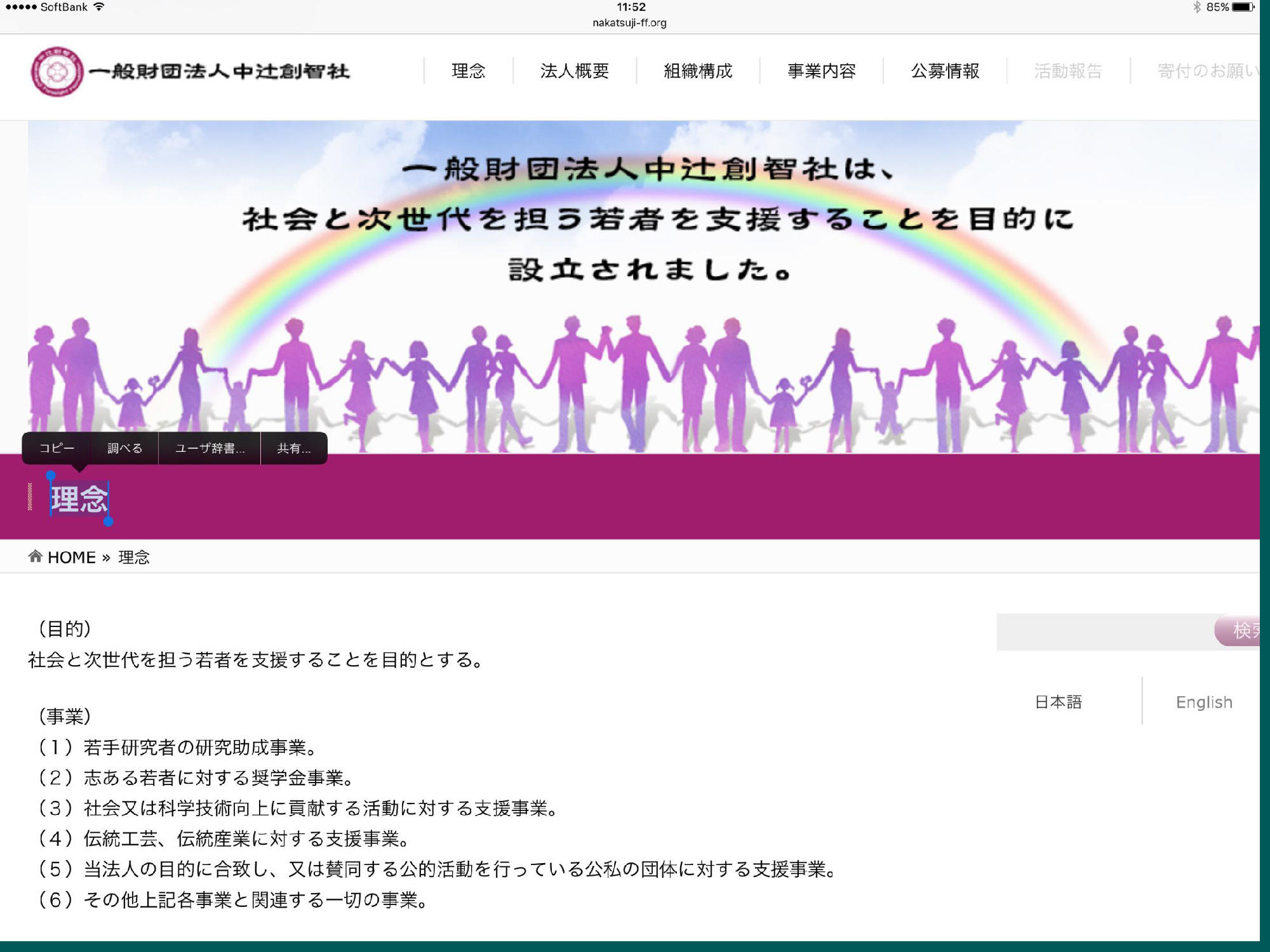

それ以外の活動としては、まず京都大学のWPI物質―細胞統合システム拠点と連携して、産学連携を推進するNPO法人(特定非営利活動法人京都SMI)をつくりました。私が理事長を務めています。図3は、そのウェブサイトです。

産学連携やベンチャーの設立、実際に産業界で研究成果の活用を活発に行い、ある程度成果をあげている若手中堅の人に、副賞50万円とともに「京都SMI中辻賞」を出しています。

最後は私自身が熱意を注いで代表理事に就任した財団です。ベンチャー企業の株式上場で思いがけず得られた資金を、将来を見据えた社会貢献に使いたいと考えてつくった中辻創智社という財団です。いまは一般財団法人ですが、いずれ公益化しようと話しています。「社会と次世代を担う若者を支援すること」を目的として、いくつかの事業を設定しています(図4)。

(1)の若手研究者の研究助成はまだ行っていません。(2)の奨学金に関しては、医学や工学や理学の基礎を持つ理系出身者で、法科大学院に入り法曹界で弁護士や裁判官になろうと目指す人にフォーカスを絞って支援する給付型の奨学金です。小さな支援枠ではありますが、日本に絶対必要な人材だと思います。2017年度は5名を採択しました。(3)については、自らイノベーターを育てるのは大変ですから、つながりのある立命館大学に、イノベーターの養成プログラムがありますので、それに寄附をして、イノベーター賞を贈っています。また、大学院生や若手研究者の参加を支援するための会議開催費を出します。来年になると思いますが、公的資金が得られにくい研究に、1件あたり50万円か100万円の小規模研究助成を、できる範囲から始めてみようと考えています。どういう分野で募集してどう選考するか、慎重に検討しています。

最後にひとつ本の宣伝です。iPS細胞が注目を浴びている状況は素晴らしいのですが、再生医療に関して、世の中に誤解が広まっています。それを正すために書いたのが『幹細胞と再生医療―その真実と実用化への道』という本です。この本の終わりにも、どういった考えで、大学側と産業をつなぐ活動に携わっているかを書いています。これは研究者としての理念、社会的責任のようなものです。ぜひ読んでいただければと思います。

少しとりとめのない話になってしまいましたが、以上です。

質疑応答

司会:みなさまからいただいたご意見や質問を、お二人にうかがってまいりたいと思います。まず中辻さんに質問です。「ベンチャー企業をつくられた際に、大学からの支援はありましたか」、もうひとつ「実際に、周囲から奇異な目で見られましたか」という質問がありました。いかがでしょうか。

中辻:そうですね。大学発ベンチャー企業の必要性については、2003年以前から政府も政策的には言っていましたが、大学から具体的な支援はありませんでした。二つ目の質問ですが、奇異な目で見られたりすることは、実は今でもありますよ。基礎の研究者の中には、基礎研究で成果をあげて論文を出すのが本分で、ベンチャー企業をつくるのは邪道だ、という意識の人もいます。ですが今は、日本にもベンチャー企業を必要とする声は、当時よりももっと大きくなって、国の資金から数百億円を得て、国立大学法人等のベンチャーキャピタルができています。それで大学全体の目ぼしい研究の事業化に資金を出すといった支援はできるようになりました。私自身は、民間企業にしばらくいた経験のおかげで、産業界で必要とされるもの、役立つものを知ることができ、ベンチャー企業をつくる際にプラスになったと思います。

司会:次の質問です。「大学にある技術シーズで、可能性を感じられるものはありますか」また「産業とのつながりで考えた際に、事務系職員はどのような貢献ができますか」。

中辻:シーズになり得るものは当然あると思います。ただ優れた研究が、必ずしも優れた産業シーズではありません。事業化、ビジネスへの展開を考えると、コストを削減するための研究も、社会への貢献を考えると重要です。つまり、事業化の側面から考えると、いろいろな評価指標があるのです。そういった意味で、影響度の高い雑誌に論文を掲載されることが唯一の評価の視点のようになっている状況は、懸念しているところです。

事務職員の方には制度的に支援していただきたいと思っています。こうすればもっと大学の研究成果が産業界で使えるようになるといった、製品開発につながる部分の研究を、大学の外でできるようにするような制度があるといいのではないでしょうか。ですから、徳島大学の産業院という仕組みは、非常に興味深いですね。私が若かったら徳島大学で働きたい、と思ったほどです。

野地:実は私もベンチャーをつくった経験があるのですが、中辻先生のように成功しなかったので、今日は言及しませんでした。むしろ失敗例を話すのもいいかもしれませんが。私の場合、大学の支援は一切なく、自分たちで仲間を集めて、300万円ほどですが資金を集めて株式会社をつくりました。大学の理事になった際に、そのベンチャーからはずれて、もう株も何も一切持っていませんが、会社はまだ残っています。日本は、アメリカのように、ベンチャーをつくるためのシステム、制度が整備されていません。それを日本にもつくることが、非常に重要だと考えています。中辻先生の成功は、まるで夢のようなお話です。その成功の理由のひとつとして、先生のご経歴が、いわゆる研究者の経歴ではないことが、先生のマインドセットに影響を及ぼしたようにも見えます。そのように考えると、われわれ基礎の研究者も含めて、いろいろな経験ができるようなシステムをつくっておくのは大事だと思いました。

司会:「より多くの教員が起業するためのきっかけをつくるには、どうすればいいのか、またどうすれば、院生も含めた学生が、さまざまな経験を積む場を用意できるのか」という質問をいただいています。

中辻:さまざまな側面があると思います。日本の社会で育ち、勉強して大学に入り、社会の中で何が評価されるのか、一生のキャリアとして、どういう職に就くかを考えます。ベンチャーをつくるのは、大企業のようには安定していないので、リスクがあります。ですが最近見たツイートでは、起業してみたいと考えている人が、専門家や先輩からのアドバイスを受けられるようなイベントがあって、結構参加者が多いようです。

大学の研究室に入るという選択肢は、自分が興味を持った対象を選び、自律的に研究するので、成功すれば、自分がつくり出したことへの満足感が大きいでしょう。一方、大企業の場合は安定しているけれども、その大きなシステムの中の任された部分で成果を出すことが求められます。両方とも大事ですが、ベンチャー企業における技術部分の担当は、それらの中間に位置すると考えられます。自分の頑張り次第で、会社全体の成功と失敗を決められるほどの影響力を持てますから、やりがいがありますが、リスクもあります。そして自由にやるのではなく、会社への貢献も必要です。

現在の日本で、どれが安定した職だといえるでしょうか。大企業に就職して順調に出世していくといった話はもう幻想になりつつありますし、大企業でも破綻してしまうかもしれません。大学で研究を続けて教員になっても、十分なサポートを受け続けるのも困難になってきています。そのような中で、もうひとつの道も結構面白いですよ、とお伝えしたいのです。安定志向でもなく、給料が低くても清貧でいいから素晴らしいことをやりたい、どれだけやりがいがある物事に取り組み、自分の力を発揮できるかが、幸福かどうかの基準になる人もいらっしゃると思います。ベンチャーという選択は、リスクはあるけれど、成功すれば精神的なリワードだけでなく、実は金銭的な報酬も大きいわけですね。そういう成功例が出てきた結果、やってみたいと考える人が増えてきているのではないかと期待しています。

起業を促進するには、リスクをできるだけ低くして、失敗しても次の道が閉ざされないようなシステム、それに加えてアドバイスを得られるようなシステムをつくればいいと思っています。

野地:これからの国立大学は、どうやってお金を取ってくるのかを考えないといけません。これまでわれわれは、入ってきた運営費や授業料をいかに効率的に使うかを考えてきましたが、お金がない場合、ではどうやってお金を取ってくるかの話になると、「やったことがないのでわかりません」という雰囲気になってしまいます。教授会や協議会で「5%経費を削れ」「3%削れ」といった話ばかりしていると、何となく大学自体が暗くなってきてよくない気がしていたので、最近は「削る」という言葉を私の中から削って、むしろ3億円赤字だったら3億円を補う方法を、寄附金でも何でもいいので考えてください、と言っています。

予算の問題は、いまの国の状況からしてすぐには解決しそうもありません。大学法人として稼ぐシステムをわれわれ自体がつくっていかないと、おそらく国立大学は立ち行かなくなるでしょう。単に運営の問題ではなく、このままでは若手の研究者が育ちません。このままいくと、日本の国力とでも言いましょうか、いまの時点でも危ない状況ですが、あと5年、10年もしたら、本当に大変な事態になります。それを何とかするために、若手研究者の能力をいかに開花させていくのか、きちんと考えておく必要があります。そのためには削るのではなく、増やさないといけません。ベンチャーですとか、寄附金を集めるのもひとつの方法だと思います。理想は、夢を応援してくださる方々、10万人から一人当たり千円を集めて1億円になるようなシステムをつくりたいと考えています。現時点の支援者は何十人のレベルなので、なかなか難しいものがありますが。それを、全国の国立大学で一緒にやっていきましょうよ、というのがいまの考えです。もちろん経費の節減は大事ですが、削るだけではなく増やしていく方法を、事務の方と一緒に考えて進めていくことができれば、大学がもっともっと活性化するのではないかと思っております。

司会:続いての質問です。「『おつくる』は、国立大学に関係なく、私立大学も参加できるのでしょうか」

野地:最初に私が発案したときにつけた名前は「徳島大学支援機構」だったのですが、これではいくら何でもお金が集まりそうもないなと思いました。いろいろ考えていくうちに、マインドセットをビッグにしなくてはいけないと思い直し、あらゆる大学を支援する、極端に言うと、日本に限らず世界の大学を対象にした支援を目指しています。実際にはとても大変だろうと思いますが、将来的には留学生などの協力を得ながら、英語で、あるいは中国語で、発信していきたいと考えています。

野地:昔はサイエンスの本だけを読んでいましたが、最近は営業やマーケティング、セールスといった本を読んでいます。例えば、セールスの方法でいうと、飛び込み営業で「これを買ってください」と言っても、ほとんど売れません。ではどうすれば売れるのかというと、やはり人間関係の構築が大切だと書かれています。われわれも、寄附をお願いするにしても、支援をお願いするにしても、いきなり寄附してください、支援してくださいでは、絶対に通用しないのです。そうではなくて、相手が企業であれば「あなたの企業の役に立つためには、私たちは何ができますか」のような会話の仕方が必要です。したがって、「これについての支援をお願いします」よりも、「世界をより良くするための、われわれの研究・プロジェクトを、一緒になってやりませんか」というように、共感を得られるやり方にしないと、絶対に誰も寄附してくれないし、誰も支援してくれてないと実感しています。

中辻:まず会社を設立しなければ、ベンチャーキャピタルからの出資が受けられません。株式会社の設立資金として、いまなら10円でもいいのですが、そのころは1千万円必要でしたので、大学の教員何人かで出しました。当然、それだけでは数か月程度でなくなりますから、その株式会社が技術を売り込んで、ベンチャーキャピタルからファンドを獲得しました。

当時の私は本当に初心者だったのですが、株式会社への投資はなかなかいいシステムだと思いました。市民からの寄附金と違って、リスクを承知で資金を出して、株式を取得して、うまくいけば、10倍、100倍のリターンがあります。リスクを承知したうえで、自分の目利きで投資するので、そこに投じた資金は、一生懸命やったけれども失敗したのであれば、それはそれでいいのです。ベンチャー企業の経営者も「最善の努力をしたけれどうまくいきませんでした、会社が消滅しました」というのは別に恥じることではないと思います。努力した上での失敗であれば、一度そういう経験を積んで賢くなって、次はもっと投資家から見て信頼できる会社になっていくものです。それを「あいつは失敗したから駄目だ」といった風潮になると、誰もチャレンジしなくなります。特にIT産業では、シリアルアントレプレナーといった、ベンチャーをつくって成功して、その成功した資金で、次の会社をつくって成功させて、といった投資を繰り返す人たちもいます。日本の場合はそもそも成功した人自体が少ないわけで、「中辻先生、その最初の英雄になってください」とおだてられたりもしました。そういうわけで、新しい勉強をたくさんしました。この資本主義の本質ともいうべき投資のシステムは、正しく運用すれば、とてもうまくできたシステムだと思います。リスクを承知で投資することで、新しい技術を実用化し、社会や人々に役立つ貢献するものをつくってそれで儲ける、まさに正論です。それを「研究者なのに」と白い目で見る人もいますけれど、そんなことは気にしていません。

司会:「クラウドファンディングや起業には、科研費や公的資金が取れない人しか喰いつかないのではないか」のように、ネガティブな見方をする人もいるようですが、どのようにして興味を持ってもらえばよいのでしょうか。

野地:過去には、科研費が取れなかったから、のような思考をしていた時期もありますが、最近は、そういう発想はやはりよくないなと反省しています。いまは大学として「この研究は素晴らしいのでぜひ支援してください」とアウトリーチを前面に出していけば、結果は自ずとついてくると思っています。さきほどの話ではありませんが、アメリカあたりのアントレプレナーはむしろ、「早く失敗しろ」と言わんばかりの勢いです。初めての試みに挑むわけですから、成功するかどうかもわかりません。試行錯誤が重要なので、「早くやって早く失敗して次に行け」という雰囲気があります。そういうマインドでないと新しい挑戦はできませんから、なるべく皆さんもそうあってほしいと言っているのですが、なかなか難しいですね。「そんな暇があるならもっと研究すべきだ」と言われたりもしますが、裏を返せば、この人はまだ研究費に余裕があるのかなと思ってしまいます。

中辻:いわゆる市民から、広く集めることだと思いますが、最近の事例で思い浮かぶのは、アリの分類をしている人たちです。日本でもヒアリが問題になったときに、ヒアリの識別で活躍し、注目されました。しかし、おそらく彼らは科研費を取れていないと思います。そういった分類学や自然保護などは、注目される機会も少なく論文にもなりにくいけれども、大事な研究ですから続けていく必要があります。日本や社会を支えるような研究を、一般市民の方に少しずつ広くサポートしてもらいたいと考えるのは正当ですし、説明すれば理解してもらえるように思います。ただし、研究者が市民から支援を集めるときに、日本の状況も苦しいのでつい言ってしまいがちなのですけれど、自分の研究について、例えば「こんなにも役立ちますよ、病気を治しますよ」のように誇張した説明をして、よくわかっていない人からお金を集めることは、絶対にしてはいけません。いずれそれは信頼をなくす原因になります。大学においては、教育も含め、社会全体に役立つという部分が大切です。それだけでサポートしてくれるかどうかはわかりませんが、基盤的に役立つけれども、地味で研究費を取りにくいところをサポートしてください、とお願いするのはいいと思います。

司会:最後の質問です。国立大学それぞれは競争相手でもあるので、何かしら障壁になるような部分も出てくると思いますけれど、国立大学全体として、ともに生き残っていくためには、どういった取り組みが必要なのでしょうか。

野地:今は社会的にも革命が起こっています。そのひとつはやはりデジタル化で、ソサエティ5.0やインダストリー4.0が話題になっています。世界中のあらゆるもののデジタル化が進むと、例えばAIの進出で70%の職業がなくなるといった話もありましたよね。そのテクノロジーを、われわれ大学が率先して使って、いかによい研究をするかという、もっとレベルの高いところで競争すればいいわけで、その基盤を導入し、デジタル化して共有していくことが一番重要だと思いますし、そのためのプラットフォームをつくっていきたいと考えています。先ほど少し触れましたが、西尾総長からも、ぜひ一緒に進めましょうと言っていただいたので、非常に勇気づけられました。競争しなければいけない部分もあるとは思いますけれど、競争しなくていいところは、ぜひ一緒にやりましょうと考えております。

中辻:大学の社会における役割として、役立つ研究などで競争をしている一方、教育や人材育成の面が非常に大事だと思っており、そういった部分では、大学間で協力できる事柄はずいぶんあるような気がしています。ですから、社会から重要だと言ってもらえるように、そこの部分を何とかアピールしていくのがよいと思います。人材育成にしても、いろいろな先生がそれぞれに経験を積んでいるわけで、イノベーション人材をどう育てるか取り組むときに、ひとつの大学では、先生の数も限られていますから、いろいろな大学の先生が一緒にやるとよいように思います。

考えてみると、教育や人材育成は非常に重要な大学の役割です。これからの世界、日本で求められるのは、超高齢化とか自然災害とか、ひょっとしたらどこかで核戦争が勃発するとか、今までなかったような事例に対応できる人材です。原発の事故にしろ、マニュアルがない場合に、それをどうやって解決していくかを考えられるのは、非常に高度な人材なのです。それは大学や大学院ですべき教育だと思います。新しい問題が起きたときに、情報を集め、それを整理して対処するためのオプションを作り、それを比較して、どれが一番適切かを考えられる高度な人材が、日本人の何割かに必要でしょう。それを育成できるのは実は総合大学だけなのです。その部分に関しては、大学同士が得意なところを持ち寄って、協力できるように思います。

ページ担当者:経営企画オフィス 長島