URA MAIL MAGAZINE vol.52

第2回大阪大学豊中地区研究交流会レポート

新しい年、早くも1カ月が終わろうとしています。

皆様、いかがお過ごしですか。

今月号は、"文理融合・異分野連携・産学共創"をキーワードに先月開催された第2回大阪大学豊中地区研究交流会のレポートや、URA事業の事後評価結果、タイKMUTTと大阪大学URAとの交流の話題、年度内のイベント情報(速報版含む)等をお届けします。

大阪大学URA公募情報もあります!

■INDEX

- 第2回大阪大学豊中地区研究交流会レポート

- 大阪大学経営企画オフィスではURAを募集しています

- URA整備事業の事後評価結果が発表されました

- KMUTTの研究・イノベーション担当副学長が来訪されました

- (速報版)第9回学術政策セミナー開催案内(3月14日)

- (速報版)第4回人文・社会科学系研究推進フォーラム開催案内「人文・社会科学系研究の未来像を描く-研究の発展につながる評価とは-」(3月16日)

- 奈良先端大 研究推進機構主催国際シンポジウム開催案内「世界にみる大学強化のための研究推進体制と戦略」(2月6日)

- OIST International Funding Agency Seminar開催案内(3月5日・6日)

- 大阪大学ホットトピック

○熊谷信昭 元総長が逝去されました

○平成29年度大阪大学一般入試(前期日程)等の理科(物理)における出題及び採点の誤りについて【1月12日追記あり】

○ベトナム科学技術アカデミーにおいてジョイント・キャンパス・オフィス開所式を実施

○西尾総長による年頭挨拶を行いました

○「PROSPECTUS 2018」発行。"阪大"と"大阪"の魅力を海外の方へ!

○環境サークルGECSが「全国大学生環境活動コンテスト」でグランプリ等を獲得!

○最新の研究の成果リリース

【1】第2回大阪大学豊中地区研究交流会レポート

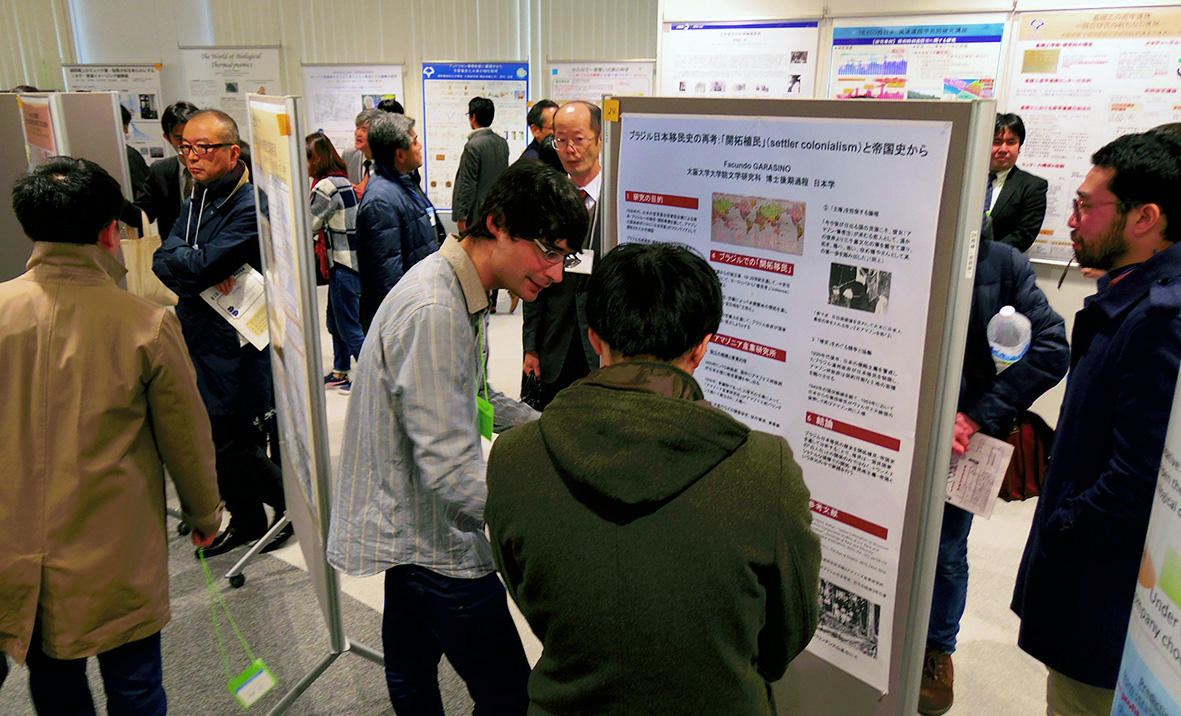

2018年1月10日,大阪大学理学部南部陽一郎ホールにて,第2回大阪大学豊中地区研究交流会が開催され,研究者や学生,企業関係者,大学関係者,一般の方など240名を超える参加者が集い,豊中地区に所属する研究者によるポスター発表を通じて交流を深めました(詳しいプログラム等はこちら).

本交流会の企画は,法学研究科の田中仁教授,北村亘教授,理学研究科の豊田岐聡教授らが「大阪大学・未来研究イニシアティブ・グループ支援事業」などを通じて行ってきた共同研究や研究交流の中から誕生しました.その第一歩として,まずは豊中キャンパスで,文系,理系を問わず研究者が互いの研究を知り,交流できる場(豊中地区研究交流会)を作ることからはじめました.2016年12月に開かれた第1回研究交流会は,社会が抱える諸問題を総合的に解決するため分野を超え産学官が協力することを目的とした文理融合セミナーを開催するなど盛況のうちに終了しました.

第2回開催にあたり,筆者は、幹事部局のリサーチ・アドミニストレーターとして,オーガナイザーである基礎工学研究科の酒井朗教授をはじめ各部局を代表する委員の先生との打ち合わせを重ねました。その結果,今回は,豊中地区に在籍する研究者に,互いの取り組んでいる研究課題をより知ってもらうため,第1部ポスターセッション,第2部情報交換会の2部構成としました.本交流会の開催にあたっては,豊中地区部局長会議にて各部局からの発表について承諾をいただき,部局単位でのとりまとめをお願いしました.主催は承諾の得られた各部局(基礎工学研究科,法学研究科,文学研究科,理学研究科,言語文化研究科,高等司法研究科,国際公共政策研究科,国際教育交流センター,総合学術博物館,サイバーメディアセンター,全学教育推進機構,COデザインセンター)とし,共催として大阪大学知の共創プログラム「オープンイノベーションプラットフォームの構築」,産学共創本部,協力は21世紀懐徳堂,基礎工学研究科附属産学連携センター,後援を豊中市,吹田市,箕面市,伊丹市にお願いし開催が実現しました.

第1部のポスターセッションでは,大阪大学豊中地区に所属する研究者,学生らが中心となり計73件のポスター発表が行われました.より多くの研究者と討論がしやすいよう時間を多くとることとし,文系が理系と,理系が文系と研究交流を深めるだけでなく,文系の研究者同士,理系の研究者同士の研究交流も目的としました.異分野交流や異分野融合を目的とした交流会の多くは,パネルディスカッションなど座学形式が多く,本来の目的である分野の違う研究者同士の密な討論はあまりなかったよう思います.異分野交流や異分野融合を通して視点を変えることの重要性は想像に難くありませんが,視点を変えることによって何を問うかをとらえ直す機会を提供することを優先しポスターセッションを企画しました.そのため,ポスター配置では,否応なく異なる分野が目に入るようにするなど工夫し,異なる分野の方同士が気軽に討論できるようにしました.その結果,当日は各ポスターで活発な議論が行われ,「文系と理系とで研究テーマの違いこそあれ問題解決のアプローチが似ている」,「理系のアプローチで新たな知見が拓けた(言語学の研究者の方)」といった等の声を頂きました.発表者の皆さんが笑顔で,生き生きと研究についてお話しされており,また実際の実験装置や研究資料である古文書などを会場にお持ちになり熱心に議論を交わしておられたのが印象的でした.

第2部は場所を基礎工学国際棟に移し情報交換会を行いました.参加者は大学関係者が約40名,企業関係者約15名でした.この情報交換会は,産学官のより密な繋がりを構築する目的で開催しました.これは,交流会の目的が研究者同士の交流に特化させるのではなく,企業のニーズは文系・理系の両方にあるので企業目線で学内の文理融合を盛り上げて頂く狙いもありました.ポスターセッションを終え,みなさんリラックスし,企業関係者の方や研究者同士で今後の研究課題や産学連携のあり方をお話しされていました.しかし,情報交換会開催時間が18時からと遅く企業関係者の方からは,もう少し早い時間帯やランチ交流会のほうが良いのではないかとのご意見を頂きました.学内研究者や学生にとってはあまり時間を気にすることはありませんが,一方で企業関係者の方は,業務との兼ね合いもありなかなかすべての時間参加することは難しく,産学官からの参加者のみなさんに負荷のかからない時間帯に開催することは今後の課題となりました.また、文理融合を教員だけでやろうとするのは色々と困難があります。どのようにしたら企業の方に協力して頂けるかも今後の課題に挙がりました。

この交流会が続くことにより,将来的には,この交流会での討論や会話をきっかけに産学連携,文理融合型研究が生まれることが期待されます.また,新たな科学技術や学術領域が創成できればとも感じております.筆者も基礎工学研究科のリサーチ・アドミニストレーターとして,様々なことにチャレンジしていきたいと思います.

最後になりましたが,本交流会の開催にあたり,企画運営にご協力頂いた大阪大学関係者の皆様,広報にご協力頂きました豊中市,吹田市,箕面市,伊丹市の関係者の皆様,ならびに発表者,参加者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます.

【2】大阪大学経営企画オフィスではURAを募集しています Research Administrator (URA) Job Opening

■公募1

リサーチ・アドミニストレーター(特任学術政策研究員(常勤))

または チーフ・リサーチ・アドミニストレーター(特任学術政策研究員(常勤))

1名

(2018年1月以降、毎月最終7日間応募書類受付。決定次第終了)

Research Administrator or Chief Administrator (Specially Appointed Academic Policy Researcher (Full-time))

■公募2

リサーチ・マネージャー(特任学術政策研究員(常勤))

またはチーフ・リサーチ・アドミニストレーター(特任学術政策研究員(常勤))

2名

(2018年2月以降、毎月最終7日間応募書類受付。決定次第終了)

Research Manager or Chief Administrator (Specially Appointed Academic Policy Researcher (Full-time))

詳しくはこちら/More information

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/aboutura/post_5.html

ご応募をお待ちしています!

【3】URA整備事業の事後評価結果が発表されました

先日、文部科学省から、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」(リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備)事業についての事後評価結果が発表されました。大阪大学は、「事業全体として当初目的を十分に達成し、他機関の参考となる先進的取組を実施しており、優れた取組と判断する」という評価(最高の「A+」評価)を受け、「URAの多様な人材育成が行われており、また、URA活動において課題抽出・分析・考察・改善のサイクルが効果的に機能しているおり高く評価できる」等のコメントをいただきました。

文部科学省ホームページ/「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」(リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備)

事後評価結果等について

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/ura/detail/1400045.htm

【4】KMUTTの研究・イノベーション担当副学長が来訪されました

タイのKing Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)のBundit Fungtammasan研究・イノベーション担当副学長が、元大阪大学バンコク教育研究センター長の関達治名誉教授らと1月18日に大阪大学経営企画オフィスURA部門を訪問されました。一昨年メルボルンで開催されたINORMS(International Network of Research Management Societies)2016にタイからも参加者がありましたので、タイでもURAに対する認識が高まっているのだと思います。しかし、タイにはまだURA団体はなく、Fungtammasan副学長は、オーストラリアが中心のAustralasian Research Management Society (ARMS) のメンバーになっておられるとのことでした。

(写真右から)関達治名誉教授、伊藤京子URA、Bundit FungtammasanKMUTT副学長、池田雅夫URA、高野誠URA部門長、KMUTTから本大学に留学しているChaiyong Koaykul さん

当日は以前から予定されていたセミナーに出席するURAが多く、最初は池田URAのみがお目に掛り、途中から高野URA部門長と伊藤URAが加わりました。Fungtammasan副学長はすでにURAについての多くの情報をお持ちだったので、こちらからの情報提供としては、タイで団体を結成される場合に役立ちそうなリサーチ・アドミニストレーター(RA)協議会の組織の概要や会則(英語暫定版)、RA協議会が中心になって2020年5月25日~28日に広島で開かれるINORMS 2020の計画、そして大阪大学URAの人と業務の多様性等についてお話ししました。

【5】(速報版)第9回学術政策セミナー開催案内

社会に存在する様々な課題を解決するために個々の学問分野に集積する知識はどのようにアイデアとしてつながり得るのかを考えます。

■日 時:2018年3月14日(水)13時30分-15時30分

■場 所:大阪大学吹田キャンパステクノアライアンス棟1F

■登壇者:

・藤原明氏(りそな銀行営業サポート統括部 地域戦略グループ 地域オフィサー)

・木村めぐみ氏(一橋大学イノベーション研究センター特任講師)

■主催:大阪大学経営企画オフィスURAプロジェクト

■共催:公共圏における科学技術・教育研究拠点(STiPS)

■問合せ先:

経営企画オフィスURAプロジェクトURA部門(担当:福島)

メール:seminar★lserp.osaka-u.ac.jp(★を@に)

※詳細は決まり次第大阪大学経営企画オフィスURA部門ウェブサイトにて公開予定。

【6】(速報版)第4回人文・社会科学系研究推進フォーラム開催案内「人文・社会科学系研究の未来像を描く--研究の発展につながる評価とは--」

人文・社会科学研究の評価を巡る学術政策の流れを振り返りつつ、基調講演を通じて、人社系研究にとっての研究評価の在り方や意義を問い直し、パネルディスカッションでは「評価をめぐる既出の議論を超えてゆくにはどうすればよいか」「そのために研究者自身は、また組織や支援者はなにをすべきか」などについて議論を交わします。人社系研究の豊かな未来に向けた、実りある議論の場とすることを目指します。

■日 時:2018年3月16日(金)11:00-18:00

■会 場:京都大学国際科学イノベーション棟5階 シンポジウムホール

■定 員:150名(要申込み)

■対 象:研究者、URA等大学・研究機関職員、省庁関係者、助成団体関係者等

■参加費:フォーラム参加 無料

情報交換会参加 2,000円

■申 込:https://goo.gl/c3Le5g よりお申し込みください。(2/1受付開始、3/8締切)

*ポスター発表希望者は、申し込みフォームにてお知らせください。

*託児対応いたします。申し込みフォームにてお申し込みください(申込締切:2/15)

■詳 細:https://www.kura.kyoto-u.ac.jp/event/111(2/1公開)

10:00 受付開始

11:00-12:00 ポスターセッション(ホール前ホワイエ)

13:00 ホール開場

13:30 開会挨拶

13:35-13:45 趣旨説明

13:45-15:45 基調講演「人文・社会科学系研究評価の現在進行形」

三成美保 日本学術会議副会長、奈良女子大学副学長・教授

林 隆之 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授

苅谷剛彦 オックスフォード大学ニッサン現代日本研究所及び社会学科教授

16:00-17:50 パネルディスカッション「研究の発展につながる評価とは −−人文・社会科学系研究の未来形 −−」

パネリスト:田中愛治 早稲田大学政治経済学術院教授

藤原辰史 京都大学人文科学研究所准教授

三成美保、林隆之、苅谷剛彦

司会: 出口康夫 京都大学文学研究科教授

17:50-18:00 閉会挨拶

18:00-19:30 情報交換会

■主 催:京都大学 学術研究支援室

■問合せ:075-753-5161(稲石/佐々木/森下)bunkei[at]kura.kyoto-u.ac.jp

075-753-9603(神谷) kamiya[at]kura.kyoto-u.ac.jp

■共 催:筑波大学 URA研究戦略推進室/ICR

早稲田大学 研究戦略センター

大阪大学 経営企画オフィスURA部門

琉球大学 研究推進機構研究企画室

■協 力:京都大学 教育学研究科

京都大学 次世代研究創成ユニット(K-CONNEX事務局)

【7】奈良先端大 研究推進機構主催国際シンポジウム開催案内 「世界にみる大学強化のための研究推進体制と戦略」(奈良先端科学技術大学院大学 研究協力課より情報をいただきました)

本シンポジウムでは、欧米豪の大学において運営管理の優れた実績を持ち、アドミニストレーターの学会代表や役員を務める方々に加え、先駆的で特色ある体制作りを進めている国内の大学から講師を招き、各地域や大学での取り組みについて紹介していただくとともに、今後の大学強化に向けた研究推進体制と展望について議論していただきます。

■日 時:平成30年2月6日(火)13:00~17:35

※12:30~受付開始

■場 所:奈良春日野国際フォーラム 甍 ~I・RA・KA~ 能楽ホール

(奈良市春日野町101)

■参加費:無料(定員500名 申込先着順)

■開催内容:※日英同時通訳あり

◇開会挨拶/学長 横矢 直和

◇来賓挨拶/文部科学省

◇講演

●「A Model of University Research Administration in the United States」/Joanne Bentley(イェール大学 Faculty Research Management Services ディレクター)

●「Roles and Functions of Research Administrators for the Enhancement of University Performance 」/David Langley(ブリストル大学 Research and Enterprise Development ディレクター)、Lorna Colquhoun(ブリストル大学 Research and Enterprise Development起業担当ディレクター)

●「Establishing a new research support function and an excursion into Social Sciences and Arts & Humanities」/Silke Blohm(ロンドン大学 東洋アフリカ研究学院 Research and Enterprise Officeディレクター)

●「北海道大学におけるURA制度と将来像」/山﨑 淳一郎(北海道大学 URAステーション長)

●「京都大学における研究推進体制」/佐治 英郎(京都大学 学術研究支援室(KURA)室長)

●「奈良先端大における研究力強化の取組とURAの活用」/飯田 元(奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構 研究推進部門長)

●「The Society of Research Administrators International」/Cindy Kiel

(SRA会長 カリフォルニア大学デービス校Executive Associate Vice Chancellor for Research Administration)

●「Australasian Research Management Society」/Campbell Thomson

(ARMS会長 西オースラリア大学 Office of Reserch Enterpriseディレクター)

◇パネルディスカッション

ファシリテーター:三宅 雅人(奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構 准教授)

パネリスト:Joanne Bentley、David Langley、Lorna Colquhoun、Silke

Blohm、山﨑 淳一郎、佐治 英郎、飯田 元、Cindy Kiel、Campbell Thomson

◇閉会挨拶

理事・副学長 箱嶋 敏雄

◇情報交換会(会費無料)

奈良春日野国際フォーラム内の別会場にて

■詳細・申込方法:下記HPをご覧ください。

http://www.ura-sympo.jp

■問合せ先:

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構

TEL:0743-72-5644

E-mail:ura-sympo★rsc.naist.jp(★を@に)

■主 催:国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構

【8】OIST International Funding Agency Seminar開催案内(沖縄科学技術大学院大学外部研究資金セクションより情報をいただきました)

近年では、競争的資金獲得の条件として男女共同参画またはダイバーシティの概念が盛り込まれるなど、世界的にも科学技術における研究環境が変化してきています。

そこで、当セミナーでは国内外の資金提供機関の関係者の方々より、これからキャリアを構築していく若手研究者ならびに男女共同参画および外部資金関連に関わる業務を行う教職員に対し、国内外の研究資金制度の紹介や、競争的資金を取り巻く国際的な動向、男女共同参画に係る国際的な基準についてご講演いただきます。

■日 時:平成30年3月5日(月)・6日(火)

■場 所:沖縄科学技術大学院大学 B250 and the Conference Center meeting rooms (1~4)

■参加費:無料

■講演予定機関(順不同):

・European Research Council (ERC)

・Research Councils UK (RCUK)

・German Research Foundation (DFG)

・U.S. National Science Foundation (NSF)

・National Health & Medical Research Council (NHMRC) Australia

・Japan Science & Technology Agency (JST)

・Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

■プログラム概要およびOISTへのアクセス:下記HPをご覧ください。

https://groups.oist.jp/ged/event/ifas

■参加登録フォーム(要事前申込み):

https://groups.oist.jp/ged/international-funding-agency-seminar-march-6

■問合せ先:沖縄科学技術大学院大学 男女共同参画・人事ディビジョン

diversity★oist.jp(★を@に)

■主 催:沖縄科学技術大学院大学

(外部研究資金セクション、教員担当学監オフィス、研究科長オフィス、多様化・職場厚生支援セクション)

【9】大阪大学ホットトピック

○大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社の投資先ベンチャー企業が初上場へ!官民イノベーションプログラム関連の投資先企業としても初!

○平成29年度大阪大学一般入試(前期日程)等の理科(物理)における出題及び採点の誤りについて【1月12日追記あり】

○ベトナム科学技術アカデミーにおいてジョイント・キャンパス・オフィス開所式を実施

○「PROSPECTUS 2018」発行。"阪大"と"大阪"の魅力を海外の方へ!

○環境サークルGECSが「全国大学生環境活動コンテスト」でグランプリ等を獲得!

○最新の研究の成果リリース

- 2018年1月24日

レーザー駆動イオン加速における強磁場発生と加速への影響を解明

レーザー照射で発生した10万テスラ級の強磁場の兆候を捉えることに成功 - 2018年1月23日

高性能のアモルファス性太陽電池材料の開発に成功

有機薄膜太陽電池作製の簡便化に期待 - 2018年1月19日

がんの遺伝子を解析する新しい数理解析法を開発

抗がん剤の効きやすさを左右する遺伝子を解明 - 2018年1月19日

骨を造る細胞と骨を溶かす細胞の生きた相互作用を世界で初めて可視化!

骨粗鬆症やがんの骨転移に対する新たな治療法開発に光 - 2018年1月19日

細胞分裂期の染色体凝縮はマグネシウムイオンの増加によって起こる

生細胞イメージングにより新たなメカニズムを検証 - 2018年1月19日

KUMADAIマグネシウム合金の原子振動の観察から硬さの起源を見出す

軽くて丈夫な新規構造材料開発に重要な指針 - 2018年1月19日

統合失調症における社会機能障害への大脳皮質下領域の関与を発見

神経回路のかなめである視床体積の低下が関連 - 2018年1月17日

脳内の交通渋滞がパーキンソン病を誘発する

悪玉タンパク蓄積から神経細胞死に至るメカニズムが明らかに - 2018年1月15日

誘電体メタサーフェス技術で超高解像度カラープリンティングを実現

紙幣や工業製品の偽造防止技術の応用に期待 - 2018年1月12日

タンパク質の見えなかった部分を見る

遺伝子発現スイッチのオンオフ機構を活写する - 2018年1月12日

黒リン、バナジン酸ビスマス(BiVO4)のナノ材料からなる可視光応答型光触媒を開発

太陽光照射で水を完全に分解し、水素と酸素を生成 - 2018年1月12日

タイコグラフィ-X線吸収微細構造法の開発

酸素吸蔵・放出材料の酸素拡散分布を可視化 - 2018年1月12日

DNA2本鎖が切断された場所に修復タンパク質が集まる仕組み - 2018年1月11日

地上最大級の強磁場を使い光速電子の誘導に成功

宇宙における物理現象の再現や効率的な核融合への応用に期待 - 2018年1月9日

難病である視神経脊髄炎の症状が緩和 ラットで抗体治療に成功 - 2017年12月29日

日本産ハナガサクラゲより開発!耐酸性緑色蛍光タンパク質Gamillus

生体内の酸性環境を調査する新技術

メールマガジンのバックナンバー一覧はこちら。

INDEXに戻る

【企画・編集・配信】

大阪大学経営企画オフィスURA部門(旧 大型教育研究プロジェクト支援室)

川人・池田◎配信停止やご意見・ご感想はこちらまで

info-ura★lserp.osaka-u.ac.jp(★を@に)〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1 共創イノベーション棟401(2017年11月移転)

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/

地図はこちら

ページ担当者:川人