URA MAIL MAGAZINE vol.70

「研究の新潮流「DX」を考える」特集

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけとして、様々な業界でデジタル技術による変革「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」が注目を集めています。大学界隈でも、CRDSの調査報告書や、研究大学強化促進事業の令和3年度の概算要求のキーワードとして用いられ、その推進に期待が寄せられています。

一方で、「研究DXを推進する研究支援とは?」「DX推進でURAが担う役割とは?」と、具体化な施策を検討することも求められています。

今月号のURAメルマガでは、そんな研究の新潮流「DX」の話題をお届けします。研究DXの第一線に関わる方々にご寄稿いただき、皆さまの今後の活動にお役立ていただけることを願っています。

また先日開催されたRA協議会 第6回年次大会報告もあり、今回も充実した内容です。ぜひお楽しみください!

■INDEX

- 研究DXの第一歩としてのRDM

- URA研究支援業務のデジタルトランスフォーメーションのススメ

- 研究機器の共用化と研究DX化:大阪大学のこれまでとこれから

- RA協議会 第6回年次大会がオンラインにて開催

- 大阪大学における新型コロナウイルス関連情報

- 大阪大学URAだより--2020年10月・11月の主な活動

- 大阪大学ホットトピック

●Highly Cited Researchers2020に本学の研究者が選出されました

●大阪大学の活動基準の見直しについて(2020年11月19日以降)

●京都大学・大阪大学・神戸大学 3大学シンポジウムを開催

●令和2年度司馬遼太郎記念学術講演会(オンライン)を開催しました

●【予告ムービー公開中!】大阪大学ホームカミングウィーク2020 ~大阪大学の集い@オンライン~

●最新の研究の成果リリース

【1】研究DXの第一歩としてのRDM

背景:

本記事の執筆時点では、新型コロナウイルス感染症の第三波などが警戒されており今後も感染拡大の予断を許さない状況下にあります。しかしながら、学術機関(大学や研究機関)においては研究力を低下させないためにも、研究活動のデジタル・トランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)は喫緊の課題と考えます。本記事における研究DXとは、単に研究現場へのITソリューションの導入のみに留まらず、これまで長年培われてきた研究活動のプロセスや慣習を、スマートラボ、データ駆動型科学、データプラットフォームといった現代的なアプローチに合わせて、進捗管理、プロジェクト体制、人材育成、ポリシー整備やビジネスモデルも含めて、そのエコシステムを最適化していくことと定義いたします1。研究DXの最初の第一歩として、オープンサイエンスの文脈で議論されている研究データ管理(Research Data Management: RDM)を学術機関内で適切に実施し、所属している研究者が産出・蓄積する研究データを一元的に保存、管理、公開していく必要があります。ここでは広義のRDMサービスの定義として、研究用のデータ管理・共有ストレージ、データ公開用のデータベース(リポジトリ)、論文で引用される統合的なデータ検索サービス、データ管理計画(Data Management Plan: DMP)用のレジストリ、計算機環境そのものの再現が可能なデータ解析ツールなどを含みます。コロナ禍でも研究活動を停滞させないためには、学術機関を中心に利用可能な全国規模の研究データ基盤が必要になります。また、別の観点として、近年の政府が統合イノベーション戦略の一部として進めているオープンサイエンス政策は、研究活動の閉鎖性の壁を取り除き、研究データの管理・共有・公開を積極的に行う事で、オープンイノベーションの創出や研究不正の防止につなげようという、研究DXのアプローチとも関連した動向であるといえます。

目的:

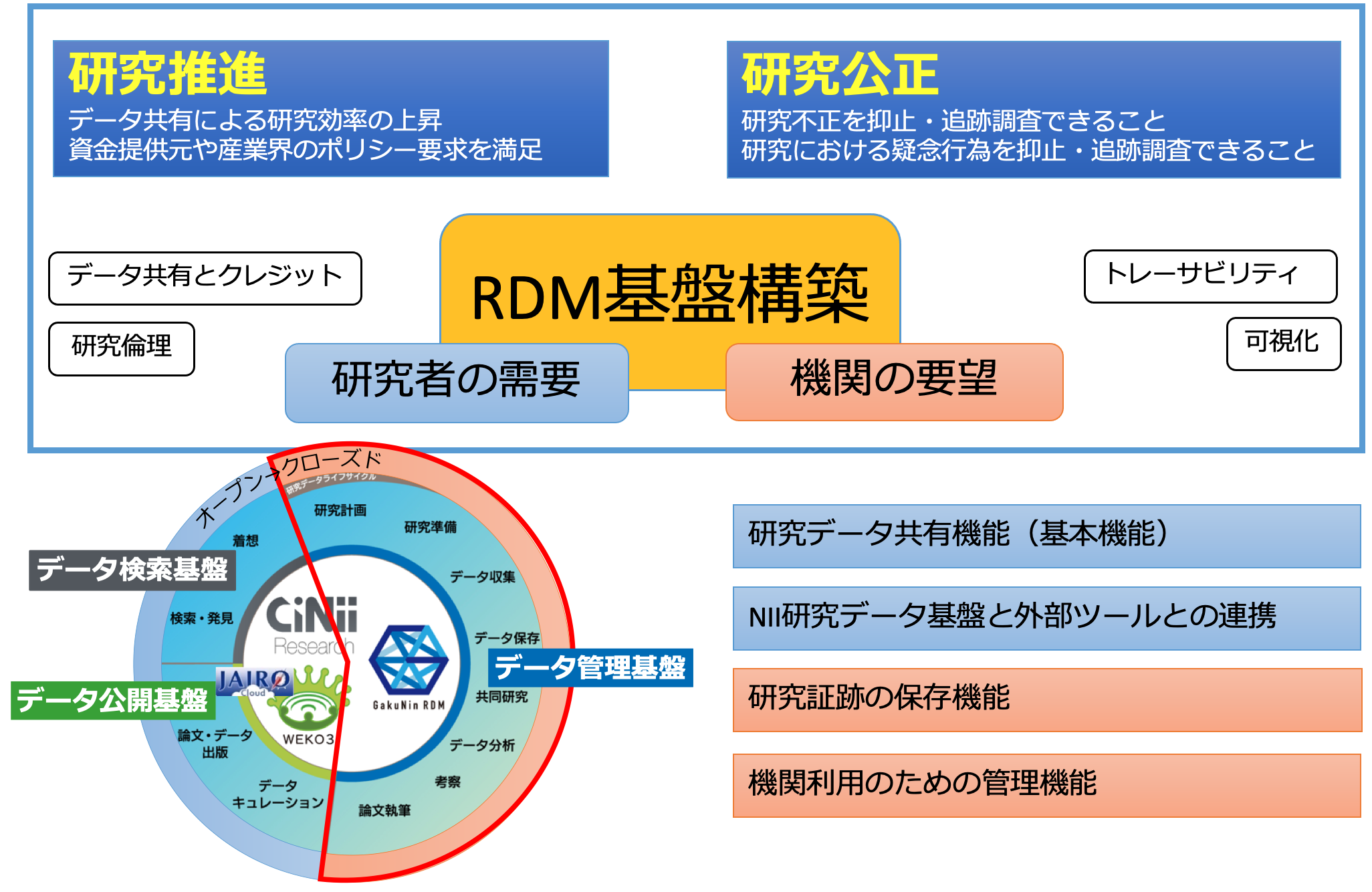

筆者が所属する国立情報学研究所(National Institute of Informatics: NII)は国内唯一の情報学の研究教育機関であるとともに、事業部門では全国の学術機関に向けた学術情報基盤サービス(SINET、学術認証フェデレーション、eduroam、CiNii、JAIRO Cloud等)を提供しています。NIIでは、2017年から既存のサービスに加えて、オープンサイエンスや研究DXの推進に向け、統合的な研究データ基盤NII Research Data Cloud(NII RDC)2-4の研究開発を行ってきました。現在のNII RDCはCiNii Research(検索基盤)、JAIRO Cloud(公開基盤)、GakuNin RDM(GRDM、管理基盤)の三つの研究データ基盤サービスで構成されています。本記事では特に筆者が研究開発を行っているデータ管理用途のGRDMについて取り上げ、全国の学術機関における研究DXの事例などを紹介します。

サービスのコンセプト:

研究データ管理サービスGRDM5,6 は、研究プロセスの着想から論文執筆までの過程の非公開のプロセス(狭義のRDMサービス)の研究活動をサポートするために開発されたWebアプリケーションです。GRDMのサービスのコンセプトとして研究推進と研究公正の二つの大きな柱があります(図1)。研究推進はクローズド(非公開または制限共有)なデータを共同研究者間で共有するためのITインフラ環境を整備し、データ取得、分析、論文執筆やディスカッションまでを一つのプラットフォーム上に完結させるという目標です。一方で、研究公正は研究不正である捏造・改ざん・登用を、また、不正ではないものの従来の論文執筆の慣習におけるゴーストオーサーやギフトオーサーなどを防止して、研究活動を健全化するための機能の充実を目指すという目標です。

サービスの概要:

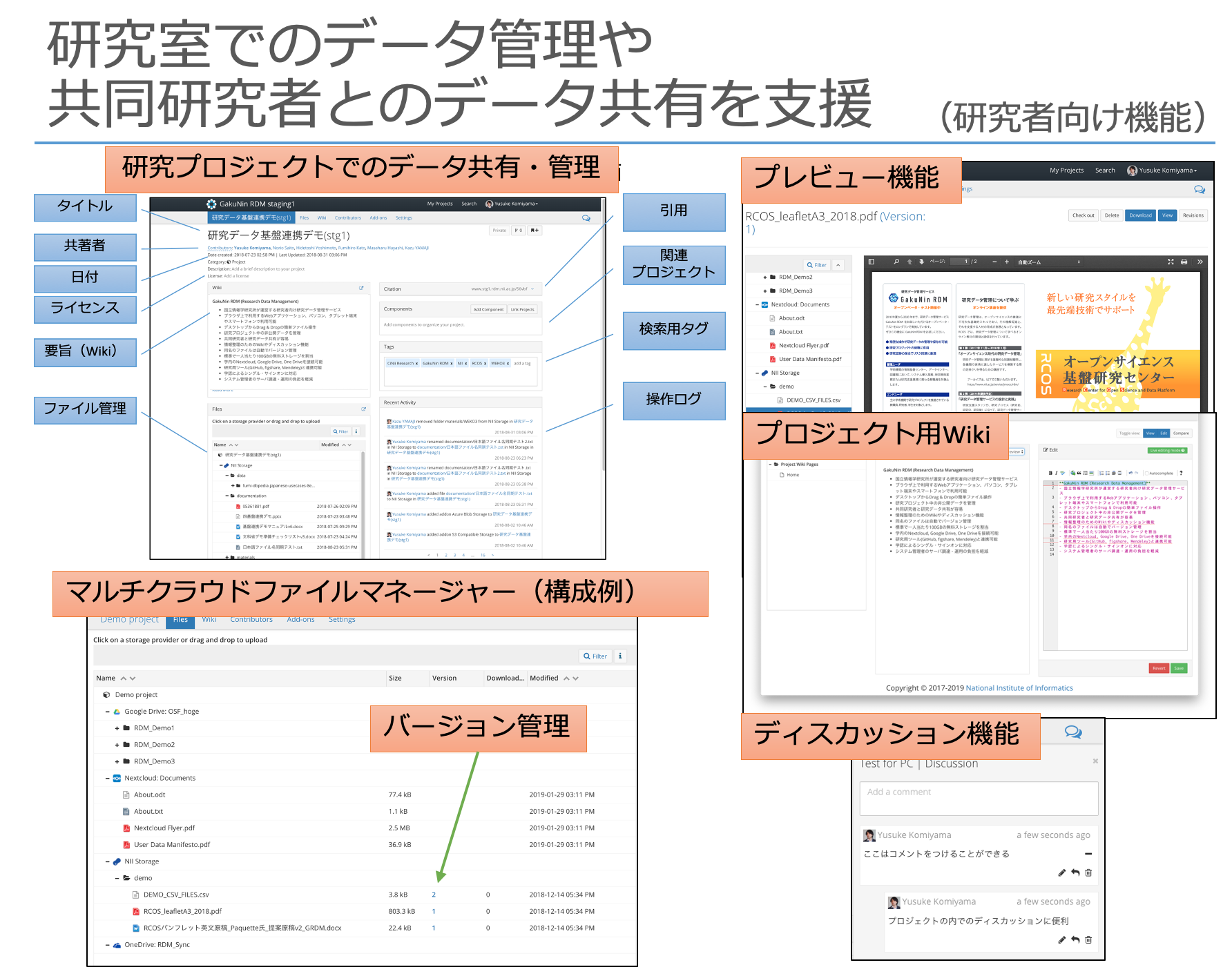

実際にGRDMに実装されている研究推進の機能としては、学術認証(学認)フェデレーションの参加機関であれば、機関契約することで全学共通システムのアカウトでログインして、直ぐに共同研究とデータ共有・管理のためのプロジェクトページを立ち上げることが可能です。また、プロジェクトページでは研究者がよく利用する外部サービス(クラウドストレージ、ソースコードリポジトリ、文献管理サービス等)を連携して、研究活動を管理することができます。また、研究公正向けの機能としては、システム中のデータに対して、第三者機関である商用の時刻認証局を用いて、タイムスタンプを打刻する研究証跡管理機能が実装されています。この手法は特許や金融関連のシステム等では利用されていますが、RDMサービスとしての実装はGRDMが最初になります。そして、組織的なRDMにおいては学術機関毎に策定されるRDMポリシーに沿った、RDMサービスの運用が重要になります。そのために、機関での情報システム管理者に向けて、学内で契約しているクラウドストレージあるいは学内に設置しているストレージを接続するための管理画面なども充実させています。これらのGRDMの機能群はいずれも、旧来からの学術機関での研究慣習を変えていくための、実践的な研究DXを支援しているともいえます(図2, 3)。

実証実験における研究DXの事例:

次に実践的な研究DXの事例として、GRDMが2019年4月から現在までに全国の学術機関を対象に実施してきた実証実験を紹介します。実験の目的は、GRDMを各学術機関に導入した際に、機関毎のRDMポリシー、ストレージ運用、運用体制などを検討していただき、その上でシステムの機能面での不足・不十分な箇所をご批評いただく事を目的としました。この一年半の実証実験では大阪大学も含め国立大学を中心に国内19機関が参加しました。実験期間中には大阪大学附属図書館の主催により、2019年度の大阪大学職員研修会で「研究データ管理の実際:GakuNin RDMを例に」をテーマにセッションが組まれました。研修会では、筆者もRDMサービスを用いた研究DXについて講演させていただきました。

特に、大型研究プロジェクト推進における研究DXの応用事例として、新学術領域オシロロジーでは京都大学の医師と北海道大学の数学者による脳神経のデータ分析で、データ共有のインフラとして、GRDMに北海道大学の共同利用のクラウドストレージを連携する方式で利用されました。また、大学経営統合にかかるITインフラの統一化、オープンイノベーション推進への応用事例として、北海道国立大学機構(北見工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学)の次期、RDMサービスとして、機関が所有するサーバ上のストレージをGRDMのバックエンドとして接続する実験が行われました。今後は、ムーンショット型研究開発制度においても、NII RDC等のインフラを用いて「先進的な研究データマネージメント」を実施することが、運用・評価指針に書かれていることから、研究推進のための研究DXの事例は増加していくものと推測しています。

一方で、研究公正の観点では、NIIと東京大学定量生命科学研究所(定量研)が共同開発している研究公正管理システムをGRDM上で動作するアプリケーションとして拡張しようとしています。これは、定量研内で構成員が出版社にアクセプトされた全ての論文に含まれる画像を、所内の研究倫理部門が公開前に画像解析によりチェックするシステムです。これまでは、専門の担当者が手作業での画像解析、スプレッドシートでのステータス管理、メールでの確認やリマインドしていましたが、業務プロセスワークフローエンジンをGRDMと連携させることで、一連の作業を半自動化することができました。これらの事例は、コンプライアンス強化のための研究DXを支援するRDMサービスの機能拡張といえます。

結びに:

GRDMを含めNII RDCは2021年から本格的なサービス運用を開始します。今後のGRDMの課題としては、研究者がより積極的に利用しやすいように、研究用ツールとの連携を強化すること、また、大容量データの高速な転送や操作を実現するためのストレージとの連携を図ること、そして、研究者のDMP作成を支援するツールとの連携などが期待されています。もちろん、GRDM自体の基礎的な機能も、利用機関やユーザからの声に応じる形で拡充していきたいと考えています。URA、研究推進部門や研究倫理部門から、情報基盤センターや図書館とはまた異なる観点で、NII RDCのサービスの機能や運用に関するお声をNIIまでお寄せいただく事で、研究推進と研究公正さらには大学IR(Institutional Research)にも活用できる、研究DXを見据えたRDMサービスへと成長していければと考えています。NIIは全国の研究者や研究支援者と共に創るRDMサービスの提供を目指していきます。

References

1. 内閣府. オープンサイエンスと研究開発DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する論点. 総合科学技術・イノベーション会議,基本計画専門調査会(第5回) https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon6/6kai/siryo3.pdf (2020).

2. KITSUREGAWA, M. Open Science and Research Data Platforms. TRENDS Sci. 24, 10_86-10_89 (2019).

3. Komiyama, Y., Hayashi, M., Kato, F., Ohmukai, I. & Yamaji, K. 学術機関に向けた研究データの管理と共有のための共通基盤の開発. in IPSJ SIG-SPT 35 vols 2019-SPT-3 1-7 (2019).

4. RCOS. 研究データ基盤 NII Research Data Cloud (NII RDC). https://rcos.nii.ac.jp/service/ (2020).

5. Komiyama, Y. & Yamaji, K. Nationwide Research Data Management Service of Japan in the Open Science Era. in 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) 129-133 (IEEE, 2017). doi:10.1109/IIAI-AAI.2017.144.

6. RCOS. 研究データ管理サービス GakuNin RDM. https://rdm.nii.ac.jp/ (2020).

【2】URA研究支援業務のデジタルトランスフォーメーションのススメ

〇URA業務の広がり

URAの業務が多様化し、従来のプレアワード・ポストアワードという限られた範囲の業務だけではなく、様々な領域にまで活動が広がっていく一方で、決して一つ一つのURA業務には定石があるようなものではなく、未だ、URA一人一人の経験と個人個人の能力に依存しているところがあります。

URA個々人の経験や能力の差については、現在7団体によって検討されているURA質保証制度により、一定のレベルのスキルの標準化ができると期待されますが、しかしながら、それでも、URA業務は、標準化できないon-demandな業務が多く、一人一人のURAのスキルに依存した個人依存性が高いと思われます。しかし、それではURA個人個人のスキルや能力の限界を超えることはできません。

その一方で、URAが行う研究活動支援に対して、大学マネジメントや研究プロジェクト・マネジメントという観点から非常に大きな期待があり、個々個別の研究活動から、大学の部局レベル、組織レベル、大学レベル、さらには、大学間や産学官連携をはじめとしたセクター間をつなぐ役割を期待されるような広がりを持ちはじめています。こうした組織の枠を超えた研究支援活動においては、一人一人のURAの活動に依存するだけでは難しく、URA同士が情報を共有し、連携し、協働しなければならないのは言うまでもありません。

〇コロナ禍におけるURAの役割の重要性の高まり

また、コロナ禍において、URAの役割がますます重要となっていることは、みなさん実感されているところと思います。

自然科学研究機構が幹事機関となり33の研究大学・研究機関で構成される研究大学コンソーシアムが2020年7月7日に文科省に提出した「新型コロナウイルス感染症災禍からの研究活動の再開と研究力の向上に必要な研究大学強化促進事業の財源確保に関する要望」において、コロナ禍におけるURAの活動について、メンバー校から様々なご意見をいただきました。その際、コロナ禍からの研究活動の再開と研究力の向上に必要な「新しい研究スタイル」の実現においても、研究マネジメント人材としてのURAの役割は極めて重要であることが共通認識として掲げられました。

特に、「新しい研究スタイル」の実現において、以下の点(表1)で、URAによる研究マネジメントの支援が期待できます。

| 1.研究の企画立案から外部資金獲得、研究成果公開や産学連携・社会還元まで、全体を通じ一気通貫した研究マネジメントの支援 |

| 2.災禍からの速やかな研究活動の再開と更なる研究力の向上に向け、国際的な(研究)動向と研究力の分析を通じた、戦略性をもった研究企画立案支援 |

| 3.研究のリモート化・スマート化・デジタル化などに伴う、多点・多人数で構成される研究チームの運用マネジメント支援 |

| 4.社会課題解決にむけた社会との連携活動支援(産学連携を含む) |

| 5.上記を通じた、研究者が研究に専念できる時間の確保 |

(「新型コロナウイルス感染症災禍からの研究活動の再開と研究力の向上に必要な研究大学強化促進事業の財源確保に関する要望」より引用)

実際、筑波大学や東京工業大学が4月から始めたコロナ対策プロジェクトにおいては、コロナ禍をうけて、URAが先頭をきってプロジェクトを企画・運用するなどの活躍があったと聞いています。その後もいくつもの大学で同様のコロナ対策プロジェクトが立ち上がり、学内ファンドの運用など様々な研究支援活動において、URAが活躍しています。

コロナ禍がいつ終わるともしれない現在、こうした「新しい研究スタイル」を担うURAへの期待は今後も高まっていくものと考えられます。

〇エビデンスに基づく研究支援活動の重要性

実際、このようにURAの活動が広がるにつれ、これまで、URAの個々のスキルと能力に依存してきたスタイルでのURAの研究支援活動は、限界を迎えていると言えるでしょう。もちろん、そうしたURAとしての個々の専門性や能力も重要ですが、それぞれの活動の背景や課題を理解し、多様な指標や視点による客観的なエビデンスに基づく、研究支援活動が重要になっていると思います。

もちろん、ここ数年のEBPM(エビデンスに基づく政策決定)の流れの中で、大学の戦略立案においても、様々な種類のエビデンスを得ていく努力が進められていることと思います。とくにビブリオメトリクスのデータを中心としたデータ分析は、各大学で進められていることと思います。さらに、そうした分析を一歩すすめて、学内や組織間、セクター間を、URAが積極的に結び付け、組織や分野の枠をこえた共同研究につなげていこうとする場合には、単にビブリオメトリクスのデータベースを見ているだけでは気づかないこともあります。たとえば、他大学との共同研究を模索する際にも、さまざまなエビデンスを収集し分析する能力が重要となるでしょう。企業からのニーズに応えるため学内共同研究を模索する中で、どうしても他大学の助けが必要となる場合を想定してみましょう。その際、研究者から共同研究相手先として、A大学とやりたい、B大学とやりたい、という声があがってきたとします。URAとしてはA大学が良いかB大学が良いか、冷静な分析と比較をしなくてはいけません。その際、たとえば、論文数(量)(アウトプット)だけを比較していてもダメであり、その論文を生み出している研究者群の年齢や職階、キーパーソンの同定、外部資金などの獲得額(インプット)、さらに、論文の質や社会インパクト(アウトカム)など、あらゆる観点で分析する必要があるでしょう。

英国のスノーボールメトリクスのように、大学間で、ノンコンフィデンシャルな情報だけでなく、コンフィデンシャルな情報も含めて、必要な情報を戦略的に共有するなど、新しい枠組み作りが必要かもしれません。そうしたことを可能とする情報プラットフォームが必要であると考えています。

〇URAの研究支援活動にも、デジタルトランスフォーメーションが必要

現在、令和3年度概算要求が行われている「研究大学強化促進事業」の要望の中で、研究デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が一つのキーワードとなっています。近年のエビデンス重視の流れもあり、さらにコロナ禍において研究のリモート化・スマート化など「新しい研究スタイル」が必要とされる中で、URAによる研究支援活動にも、DXが必要である、ということがその主旨と考えられます。

そもそも、研究支援活動におけるDXとは、いったい何なのでしょうか?明確な定義はなされていないですが、様々なデジタル技術やデータベースを活用することにより、URAの研究支援活動そのものの改革と、その効率性や波及効果の向上を図ることにその本質があると考えられます。

実際には、まだどのような形で、URA活動にDXが関わるか、慎重な検討が必要であると思います。個人的には、URAの活動の中でも以下のような活動(表2)について、DXがフィットするように感じています。

| 1. 分野の枠を超えた異分野共同研究の企画・運営支援、そのためのエビデンス収集 |

| 2. 組織の枠をこえた共同研究の推進、そのためのエビデンス収集 |

| 3. 企業からのニーズに応えるための共同研究の企画・立案、エビデンス収集 |

| 4. 上記によってつくられたプロジェクト等のフォローアップ・追跡調査・評価 |

こうした研究支援活動を進めていく上で、前述した通り、EBPMによって注目されたビブリオメトリクスなどのノンコンフィデンシャルなデータを分析することに加えて、大学や部局、研究者のニーズやシーズなどURAが持つコンフィデンシャルな情報についても、オンラインプラットフォームにおいて相手を特定して戦略的に共有する等により、新たな共同研究の企画につなげるなど、URA活動の場が、デジタル上でも展開されることを期待しています。それこそが研究活動支援DXであろうと思います。これによってこれまで以上に、組織や分野の枠をこえ、大学と大学、産学官など、セクター間連携がすすみ、URAの活動も飛躍的に進化するものと期待できます。

この先、研究大学強化促進事業がどのようになっていくのか全くわかりませんが、それによらず、URA活動の進展にはDXが必要であり、それによって、日本の大学の研究力向上をこれまで以上にすすめることができると信じています。研究大学コンソーシアムとして、皆様のご意見をいただきながら、一緒に考え、大学の枠をこえた連携が図れれば、と思っているところです。

【3】研究機器の共用化と研究DX化:大阪大学のこれまでとこれから

はじめに

大学の使命は、新たな「知の創造」と、新たな知を産み出す「人材の育成と社会への還元」だと思う。この世に"大学"という研究・教育システムが現れて約1000年が経つが、その使命は全く変わっていないのではないだろうか。そんな大学に、「研究機器の共用化」と「研究DX化」(研究のデジタルトランスフォーメーション)がどう関係するのか? 一見、大学に全く関係ないように思われる。しかし、大学における「知の創造」が、金銭的な価値を生み出す源泉となり、世界競争に晒される近年では、大学運営・研究経営上、必要不可欠な施策であると言って良いのではないか。

良し悪しは別として、世界研究大競争に打ち勝つ(少なくとも負けないため)には、他国に負けずに十分な予算と人材を投入する必要がある。しかし、近年の少子高齢化が急速に進む日本において、湯水のごとく予算を大学につぎ込むことが不可能であることは、残念ながら事実である。

ならば「限りある予算・人材・研究資産を、最大限に効率良く活用しよう」となるのは必然である。その帰結として、大学における「研究機器の共用化」と「研究DX化」へとたどり着く。当代の大学運営・研究経営では、必要不可欠な施策なのである。

大阪大学における「研究機器の全学共用」の発展

大阪大学は、各部局が単科大学並みの規模と陣容を誇ることもあり、各部局が1つの大学のようにイノベーティブな研究成果を挙げるUnited部局型総合大学だと思う。しかし、その阪大においても、部局単独では、研究に必要な全ての先端分析機器を取り揃えることが困難になりつつある。しかも、この「部局単位で」という古い習わしが、「全学的な機器共用」を難しくしていた。これまでの全学機器共用の取組の多くが、この部局間の壁を少しずつ取り除く作業だったと言っても過言ではない。

部局ごとにそれぞれ機器共用制度があるが、全学的な機器共用に関しては、科学機器リノベーション・工作支援センター(以下、リノセンターと略)やオープンファシリティ推進支援室(以下、OPF推進室と略)が中心的な役割を果たしてきた。特に、リノセンターは「リユース支援」という"分析機器の修理やアップグレードに関する経費支援"(経費支援を貰うと全学共用機器としての運用が求められる)を長年に渡って行っており、これを梃子に、部局の共用分析機器を全学共用化してきた。また、これらの全学共用機器を利用する際の利用コーディネートや、課金・支払い手続きといった事務手続きを、部局に代わって行うことで部局負担を軽減するなども行い、機器の全学共用化を促進してきた[1]。その結果、平成28年ごろには約100台程度の研究機器が全学共用化されるようになった。

これらの取組は、全学機器共用の基礎を作る上で非常に重要であったが、"お願いベース"では自ずと限界が見えてくる。そこで、リノセンターだけでなく研究担当理事や研究推進課、研究オフィスが中心となり、各部局の協力を得て、平成29年1月に文部科学省の先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)[2]に全学で応募することとなった(実は、前年に応募した全7件が不採択となっており、それを糧に1年間計画を練った)。

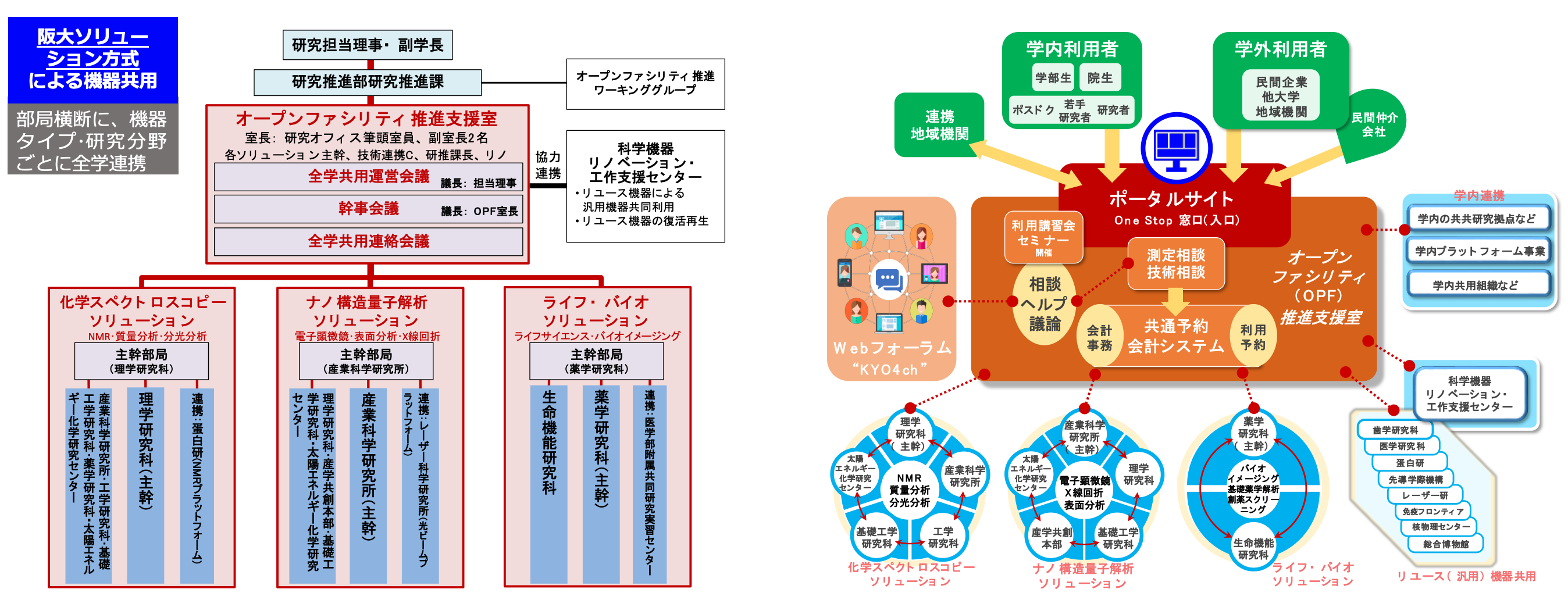

その甲斐もあり3件が同時に採択された(事業期間H29-R1年)。その枠組みが図1(左)である。まず、全学機器共用の司令塔(統括部門)として研究推進課の下にOPF推進支援室を新設した[3]。ただし、OPF推進支援室の室員にはリノセンターの中核メンバーが複数入り、また実務はリノセンターが担当することとし、実質的にはリノセンターと一体的に運営を行うことにした。また、部局横断で全学連携体制を作るために工夫した。より密接な連携・協働が行えるように、単なる部局同士のグループ化ではなく、分析機器タイプや研究分野ごとに部局横断で横串を入れて全学グループ化させる「阪大ソリューション方式」を採用し、3つのソリューショングループ(化学スペクトロスコピー、ナノ構造量子解析、ライフ・バイオ)を作った。またソリューションごとに主幹部局を決め、ソリューション内の決め事や連携は、現場に任せることにした(これは、現場レベルでの部局を超えた連携の深化に大きく貢献した)。加えて、少ない研究支援人材(専任技術職員)を補うため、大学院生を学生アシスタントオペレーター(学生AO)として約30名雇用し、寒剤の補充といった機器の維持・メインテナンス、標準的な測定の支援などに携わってもらった。加えて、ソリューション内の部局や各ソリューション間の連携を担当する、技術連携コーディネーター3名も新たに雇用した。更に、基幹インフラとして全学で利用する共通予約・会計システムも構築した(図1(右))[4]。これまで共用機器の利用予約は、部局内での利用と全学での利用(こちらはリノセンターが担当)とを別の予約システムで行っていたため、予約システムの裏側では、担当者が部局内利用の空状況を確認し、全学利用予約にOKを出すという人海戦術で対応していた。これを統一・中央化することで、予約手続きの一元化と自動化、負担減を図った。今振り返ってみても、現場の実情を反映させた多くの大切な試みが為されており、現在の本格的かつ戦略的な全学連携が、ここから始まったと言っても過言ではない。

図1 大阪大学で実施した先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)の概要(事業期間:平成29年度-令和元年度)。(左)阪大ソリューション方式を用いて部局横断に作った全学連携体制。(右)同事業で新たに構築した共通予約・会計システムを中心とした全学共用システムの概要。

全学から地域連携へ発展:阪奈機器共用ネットワーク

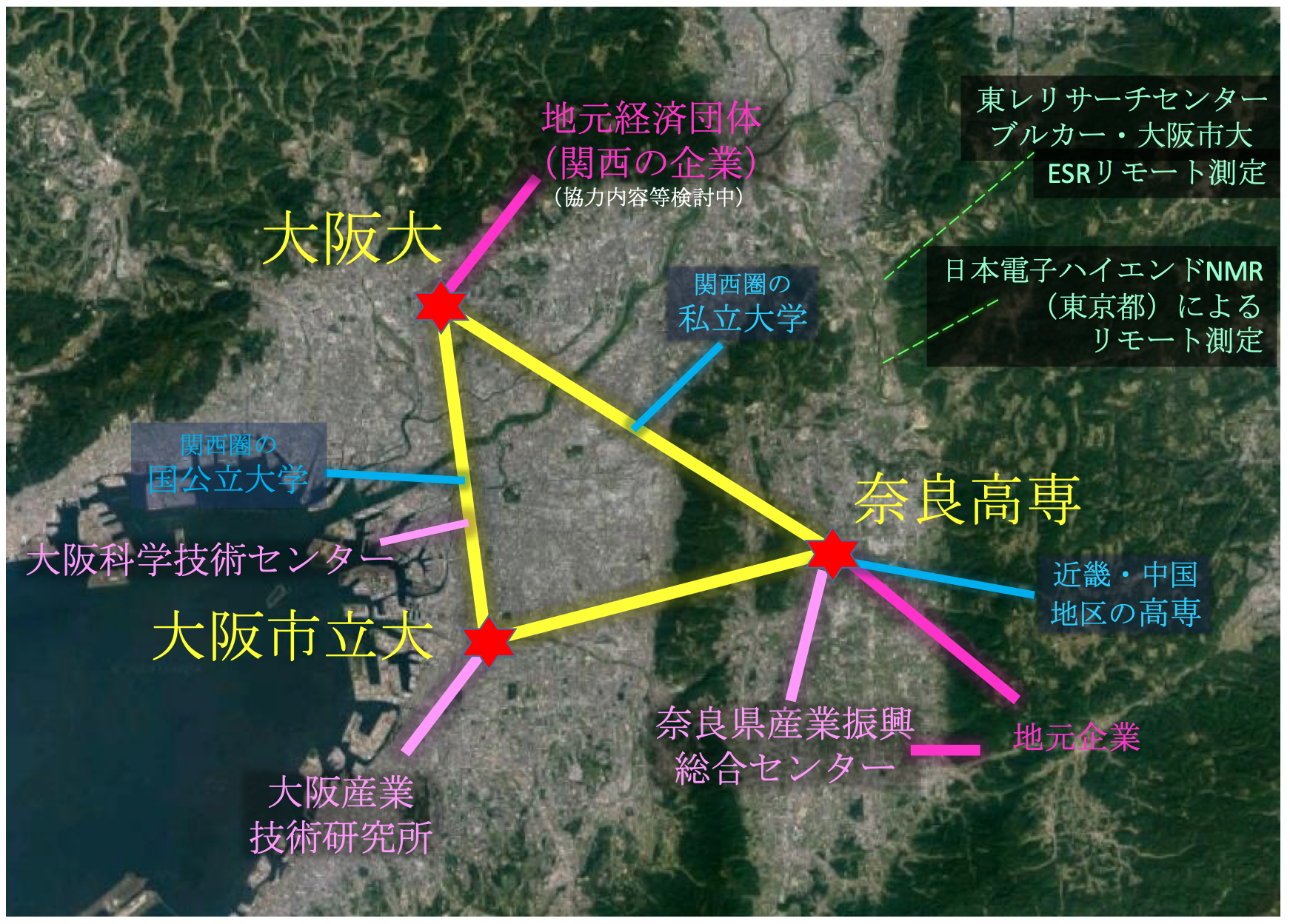

図2 大阪大学・大阪市立大学・奈良工業高等専門学校が中心となり実施している機器共用の地域連携である阪奈機器共用ネットワークの構成(事業期間:令和元年度-令和2年度)。文部科学省「先端研究基盤共用促進事業(研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム(SHARE))に採択された。

この阪大での全学機器共用システムの深化と全学組織化を活かして、さらに機器共用の地域連携にまで発展させた取組が「阪奈機器共用ネットワーク」(事業期間R1-R2年度)である(図2)。同じ先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)を実施していた阪奈地区の大阪市立大学・奈良工業高等専門学校(以下、それぞれ大阪市大と奈良高専と略)と阪大の3機関で連携し、強みある機器を活かして、相互に研究力強化や地域産学官連携を進めていく取り組みである[5]。元々は、先端研究基盤共用促進事業のシンポジウムで、奈良高専の担当者と意気投合し、「何か一緒にできると良いですね」から始まったのであるが、予想外に発展していった。

まずは相互訪問から始めてみたのだが、思いの外、それぞれ他にない特色ある先端機器があることが分かった-例えば大阪市大では日本随一の電子スピン共鳴(ESR)装置群(電子スピンの状態測定を通して分子や結晶の電子状態や化学反応過程を探る分析装置)、奈良高専では空間分解能50 nmで元素分布測定可能なEDS搭載型走査型電子顕微鏡(SEM-EDS)(表面のナノ構造を観察しながら、局所的な元素分析が行える走査型の分析電子顕微鏡。通常のSEM-EDSでは元素分析の空間分解能は500 nm程度)、X線光電子分光/紫外光電子分光(XPS/UPS)装置(試料最表面にある化学種や、その電子状態・化学結合状態などを詳細に測定する分析装置)。これらを互いに活かし合えば、先端研究の推進を相互補完でき、3機関全てに大きなメリットとなるはずである。タイミング良く、文科省より先端研究基盤共用促進事業(研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム(SHARE))[6]の公募が行われことが分かり、3機関で本事業に応募することにした。幸いなことに採択4課題の1つとなり、令和元年7月より事業を開始した。

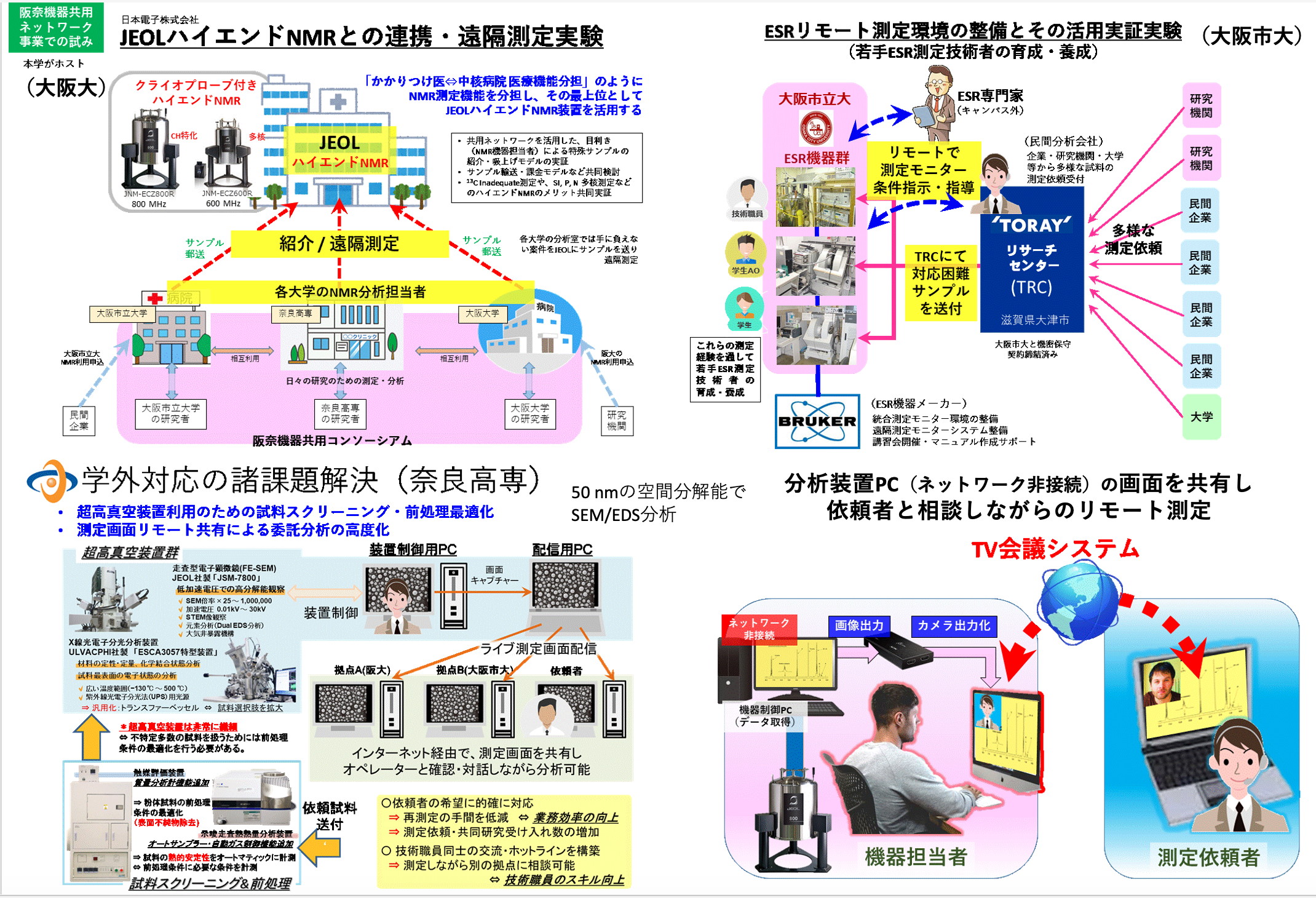

このSHARE事業では、IoT技術の機器共用への活用が1つの課題となっており、阪奈機器共用ネットワークにおいても、図3に示す先端機器の遠隔測定・自動化の活用に関する実証実験を行うことになった。これが阪大における共用研究機器のDX化(デジタルトランスフォーメーション)の端緒となり、新型コロナウィルス感染予防のための3密回避や登校回避に対応するための遠隔・自動化の基幹技術となっていった。

大阪大学での共用研究機器のデジタルトランスフォーメーション(DX化)

図3 阪奈機器共用ネットワーク事業で実施した様々な共用研究機器の遠隔化・自動化の実証実験。新型コロナウィルス感染症が発生した後には、3密状態を回避しながら研究機器を利用するための自動化・遠隔化の技術的基礎となった。また共用研究機器のDX化の端緒となった。

阪奈機器共用ネットワークで実施している4つの共用機器遠隔・自動化テストであるが(図3)、この4つの案に至るまでに、ネットワーク関係者で相当の議論を行った。というのも、現場の感覚として「全ての機器での遠隔化・自動化が役立つ訳ではなく、機器の種類や分析の特性に応じて、役に立つ/立たないがある」という共通意識があったからである。現場での繊細な試料調製が必要な場合や、測定データを見ながら試料調整や装置調整が必要な場合には、なかなか自動化・遠隔化は馴染まない。そこで、「(研究推進に真に)役に立つ自動化や遠隔化」「現在の課題を解決する自動化・遠隔化」にトライしようと、皆で知恵を絞った。

例えば、大阪市大では、東レリサーチセンターとのESR測定を遠隔化する取組を進めた。東レリサーチセンターは、自社所有のESR装置で対処できない試料を、大阪市大の先端ESR装置群を使って測定している。大阪市大での測定の際には、東レリサーチセンターから担当者が来校するだけでなく、大阪市大のESR装置担当教員も測定に同席し、装置の調整や条件設定を補助していた。試料・東レリサーチ職員・市大教員の3つのスケジュール調整は大変な労力であった。そこで、ESR装置の遠隔測定対応だけでなく、教員によるリモートモニター・アドバイスを行えるようESR装置群を遠隔対応化させた。また奈良高専では、電子顕微鏡による委託分析を行う際、電子顕微鏡制御PCの画面を依頼者とZOOM等で共有することで、遠隔で測定データを見て相談しながら分析を進める方式をテストすることにした。これによって、スケジュール調整で一番の課題であった依頼者の来校が不要となる。阪大では、3機関の核磁気共鳴(NMR)装置(元素や分子の核スピンの共鳴現象を観測することで、物質の分子構造を原子レベルで解析する装置。合成した化学物質の構造決定などには必ず用いられる)では対応できない試料の測定を、東京都八王子市にある日本電子株式会社(以下、JEOLと略)に送り、同社が開発し所有するハイエンドNMR群[7]を阪大からリモート操作する-という実証実験を進めた。このJEOLハイエンドNMRリモート測定活用は、相互補完や分業による全国的な研究力強化にも繋がるため、日刊工業新聞に取り上げられるに至った[8]。

これらの共用機器の自動化・遠隔化の経験は、新型コロナウィルス蔓延防止に対応した3密を回避しての実験・測定、あるいは学校に登校できない状況下での研究機器の遠隔・自動運用に大きく活かされることになった。例えば、令和2年6月に採択された先端研究設備整備補助事業(研究活動再開等のための研究設備の遠隔化・自動化による環境整備)において、阪大では最先端NMR装置群を共用化している蛋白質研究所を始めとして、理学研究科・産業科学科学研究所・工学研究科・基礎工学研究科の共用NMR装置計10台の自動化・遠隔化を実施した[9]。

便利さ向上を超える研究機器DX化を目指して

新型コロナウィルス感染拡大防止のために、共用研究機器の自動化や遠隔化が脚光を浴び、「研究機器DX化」として語られるまでになった。しかし、分析の現場で、日々の研究活動に接している者として、居心地の悪さを感じているのも事実である。というのも、「研究機器DX化」は「IoT時代の1つの流行」として広まっている感があるからである。確かに、機器共用にとっては追い風であり、良いチャンスであることは事実である。しかし、一過性の流行にせず、「変革」(トランスフォーメーション)の機会として活かすために、大きな構想や戦略が必要である。私は、このDX化を「イノベーションの糸口」に使えないかと思案している。正直なところ、まだ完全には考えがまとまっていないのだが、感じていることを簡単にまとめてみる。

まず第1に「研究機器DX化は万能ではない」という点である。既に述べたように、「分析機器の種類や分析の特性に応じて、役に立つ/立たない」がある。そのため、何でも自動化・遠隔化すれば良い訳ではない。日々の研究に役立つ自動化・遠隔化でなければ、無駄な設備投資となってしまう。1つの目安は、新型コロナウィルス感染症が征圧できるようになった時(Afterコロナ)でも、役に立つか-だと思う。よく検討してDX化を進める必要がある。

第2に、自動化や遠隔化といった単純な研究機器DX化だけでは「イノベーション」は生まれないだろう-という点である。今の自動化や遠隔化の目指すところは、対面・現場測定の「代替」や「利便性の向上」である感がある。利便性の向上も、残念ながら「桁違い」の向上とはなりそうもない。

しかるに、研究機器DX化によってイノベーションを生もうとするならば、何が必要だろうか? 私は「新しい価値の創造」が必要であると考えている。問題は、「新しい価値」とは何か-という点である。

AI化が進んだ現代であるが、それでもイノベーションを産み出す研究の主役は「人」である。私は、「人」が中心のままのDX化では、旧レジームから抜け出すことができず、新たな価値は産み出せないと感じている。だからこそ-逆説的であるが-DX化が産み出す新しい価値は、「人が産み出せないもの」ではないかと思う。これを共用研究機器の利用に当てはめて考えると、「人が処理できないような膨大なビッグデータ」の活用などが、DX化が産み出すイノベーションの1つではないかと思う。例えば、多くの共用研究機器が安全にコンピューターネットワークに接続され、試料測定から生み出される膨大な生データが自動的に整理・集約され、並列にデータ解析される-などである。このような測定データの統合やビッグデータ解析から、新たな価値が見つかる可能性があるのではないだろうか?

おわりに

全学での連携体制を作るため、部局横断に横串を入れる手立てを考えることから始まった機器共用が、今では200を超える共用機器数となり、地域連携や研究のDX化にまで拡がってきた(道半ばだが)。そのプロセスを振り返ると、機器共用も「研究システム」の1つなのだなと思う。しかし、研究活動の主体が「人」であるのと同じように、研究システムの仕掛けを考えるのも、やはり「人」である。「人」と「人」との繋がりや協力が、この機器共用システムの基礎であると痛感するし、今後の発展も「人の知恵」にかかっていると思う。皆で知恵を絞って、機器共用とDX化の果実を実らせたい。

本稿で紹介した多くの取組は、多くの「人」との協働や協力によって実現できたものであることは言うまでもない。最後となってしまったが、阪大・大阪市大・奈良高専の関係者の皆様に心から感謝する次第である。

参考文献

[1] 大阪大学科学機器リノベーション・工作支援センターHP:https://www.reno.osaka-u.ac.jp

[2] 文部科学省 先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)に採択された各機関の取組紹介:https://www.jst.go.jp/shincho/program/sinkyoyo.html

[3] 大阪大学オープンファシリティ推進支援室HP:https://top.opf.osaka-u.ac.jp

[4] 大阪大学 研究設備機器共通予約システム:https://www.opf.osaka-u.ac.jp

[5] 阪奈機器共用ネットワークHP:https://www.hanna-nw.org

[6] 文部科学省 令和元年度「先端研究基盤共用促進事業(研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム(SHARE))」: https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1418297.htm

[7] 日本電子株式会社が提供するJEOLハイエンドNMR群を用いたNMRシェアリングサービス:https://www.jeol.co.jp/support/sharing/nmr/

[8] ニューススイッチ(2020年11月19日)「これは快感!?阪大が世界最高レベルの測定装置を遠隔で使える仕組み確立」:https://newswitch.jp/p/24708

[9] 文部科学省 令和2年度第2次補正予算「先端研究設備整備補助事業(研究活動再開等のための研究設備の遠隔化・自動化による環境整備)」:https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00067.html

【4】RA協議会 第6回年次大会がオンラインにて開催

2020年9月17日、18日、オンラインにて、「躍動するURAが組織を変革する 〜連携、協働、そして価値連鎖へ〜」をメインテーマとして、リサーチ・アドミニストレーター協議会(以下「RA協議会」)第6回年次大会が開催されました。RA協議会は、大学等におけるリサーチ・アドミニストレーション組織等の定着・展開に向けて、2015年3月に設立された全国的なネットワークで、毎年年次大会を開催しており、今回はその第6回目です。コロナ禍対応として初めてオンライン開催されました。

オンライン開催が決定したのが7月と開催わずか2ヶ月前ということでしたが、幹事大学の金沢大学をはじめ関係者の皆様の周到な準備のおかげを持って有意義に開催されました。オンライン開催の長所・短所も明らかにすることができ、新時代のRA協議会の発展に向けて良いキックオフになりました。今回の特徴は、会員セッションについては運営委員会でいろんな観点から審査され、選ばれたことにあり、産学連携、研究マネジメント、DXなどさらにセッションの範囲が広がってきたことにあります。大阪大学は「URA機能・産学連携機能のより良い接続のあり方と組織のかたちを再考する」(セッションオーガナイザー:大屋知子) 「災害時のURA活動ー大学の活動継続のためのURAの役割とは」(セッションオーガナイザー:森下麻紗代)の2セッションをオーガナイズしました。オーガナイザーを中心にURA部門全員が協力して、事務局との連携、セッション内容の検討、登壇者との調整、リハーサルなど初のオンライン開催ではありましたが、大きなトラブルもなく有意義なセッションができました。

大会にはURA、大学職員や執行部、省庁関係者、資金配分機関関係者、スポンサー企業等が573名集い、セッションや個人発表を通じて、活発な情報交換や議論が行われました。本件の講演録/Q&A集は12月1日に本学URA部門ホームページにて公開予定です。

【5】大阪大学における新型コロナウイルス対応関連情報

●大阪大学公式サイト「新型コロナウイルスへの対応について」

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona

大阪大学の活動基準、コロナウィルスに関連した取組・研究成果等がまとめて紹介されています。

●「コロナ新時代における大阪大学の取組」を作成しました

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2020/08/20200828001

新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界はコロナ新時代と呼ばれる難局を迎えており、社会のあらゆる面で、これまでの常識からの変革が必要となっています。

本学では、コロナ新時代を迎えるにあたり、教育、研究、産学共創・社学共創、国際、働き方改革に関し、どのようなビジョンのもとで大学を経営し、活動を展開していくのかについて、「コロナ新時代における大阪大学の取組」として、2020年7月末時点での概要をとりまとめました。

【6】大阪大学URAだより--2020年10月・11月の主な活動

●外部資金獲得支援いろいろ

・JST共創の場形成支援プログラム模擬面接

・JSTムーンショット型研究開発事業 新たな目標検討のためのビジョン公募への応募支援

・AMEDムーンショット型研究開発事業の研究開発提案書作成支援

・JSPS育志賞模擬面接

●学内支援プログラムを運営・支援しています

・2020年度論文作成・発信支援

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/researchdissemination/2020support_for_accessing_publishing_academic_papers.html

・教員等「公募要領(英語・日本語)作成支援ツール」の配付をしています

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/international/post_12.html

●URAネットワーク

・第4回研究大学コンソーシアムシンポジウム参加、ポスター発表

https://www.ruconsortium.jp/site/symposium/457.html

・第6回人文・社会科学系研究推進フォーラムの共催

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/ssh/20200825.html

●その他

・経営企画オフィスURA研修プログラムをCLEで提供中

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/news/20201110.html

・若手研究者の研究紹介冊子制作

・本部と部局の研究推進・支援業務担当者の情報共有や意見交換のためにURAミーティングを定例開催(2週間に1回)

・研究力強化施策の検討サポート

・部局の研究力分析へのコンサルテーション

・事務改革提案チームへの支援

・先導的学際研究機構の活動支援

・各種学内会議・委員会への参画

【7】大阪大学ホットトピック

●Highly Cited Researchers2020に本学の研究者が選出されました

●大阪大学の活動基準の見直しについて(2020年11月19日以降)

●令和2年度司馬遼太郎記念学術講演会(オンライン)を開催しました

●【予告ムービー公開中!】大阪大学ホームカミングウィーク2020 ~大阪大学の集い@オンライン~

●最新の研究の成果リリース

- 2020年11月26日

水をきれいに!ナノサイズ海苔様シート吸着材を開発

重金属・放射性物質除去材への応用に期待 - 2020年11月24日

『悪玉むし歯菌』と『微小脳出血の出現』との関連を解明

脳卒中の機序の解明に寄与 - 2020年11月24日

疎水性パッキングがゆるくても折り畳み能を示し超安定な人工タンパク質 - 2020年11月20日

withコロナ/afterコロナ時代の海外におけるリスクを学ぶ 理解度が見えるE ラーニング・プログラムを開発

海外に出る学生のリスク意識・リスク対応能力の向上へ - 2020年11月20日

環境変化に応じて遺伝子が空間配置を変化させ発現をONにする仕組みの解明 - 2020年11月19日

新説を実証!ヒトはどのように姿勢を安定化させるのか?

若年・高齢健常者及びパーキンソン病患者での姿勢制御メカニズムの違いを明らかに。 - 2020年11月18日

新型コロナウイルス中和タンパク製剤の開発について - 2020年11月18日

生きた細胞中の低分子薬剤を可視化

薬剤の取り込みをリアルタイムに観察可能に - 2020年11月17日

ハイブリッド触媒 ヒトコロナウイルスを99.9%不活化 - 2020年11月16日

植物の甘味成分グリチルリチンの酵母生産に成功

最後の1ピースの酵素遺伝子の発見、植物バイオテクノロジーで大豆の育種にも貢献 - 2020年11月13日

太陽光と水と酸素でH2O2を製造する!

酸性水溶液で合成する高活性光触媒樹脂 - 2020年11月11日

核酸二重らせん構造に糖骨格は必要か?

人工核酸の安定化の仕組みを解明 - 2020年11月11日

精子形成における遺伝子制御の謎を解明

ショウジョウバエが教えてくれる精子のヒミツ - 2020年11月11日

ウイルス感染時の応答を制御する ミトコンドリアの新しい機能を発見

細胞内のエネルギー状態を検知して、抗ウイルス応答の強さを調節 - 2020年11月10日

プラズマで実現!ダイヤモンドを傷つけず・素早く・磨く

大型ダイヤモンド基板の産業利用に期待 - 2020年11月10日

針型金属触媒の超精密操作によりナノ炭素材料を合成

銅の針を近づけるだけで分子から水素原子が引き抜かれる化学反応を発見 - 2020年11月10日

AI技術とナノポアセンサでウイルスの複数種識別に成功!

一回の検査で複数のウイルス、感染症の原因特定に期待 - 2020年11月5日

生後の"脳"の発達にDNA修復システムが不可欠だった

突然変異を起因とする精神神経疾患の理解に新たな糸口 - 2020年11月5日

立体的な曲面構造を持つグラフェンの電子物性を解明

立体デバイスの小型化高密度化に向けた性能指標の提示 - 2020年11月4日

質と価格で競争力を!海に還るバイオマスプラスチックの開発

産官学連携プラットフォームを設立 - 2020年10月30日

野生動物の隠れた生態をAIで観測!

狙った行動を自動で検出して映像記録するバイオロギングデバイス - 2020年10月29日

テラヘルツ光が姿を変えて水中を伝わる様子の観測に成功!

これまでの常識を覆すテラヘルツ光の新たな活用法として期待 - 2020年10月28日

ダイヤモンドの秘密をまたひとつ明らかに

日本の独自技術「ナノ多結晶ダイヤモンド」の世界最高強度を決定! - 2020年10月28日

シリコンナノ共振器により"10万倍"の巨大非線形光散乱を実現

シリコンの光・光スイッチへの応用に期待 - 2020年10月27日

1次元凹凸周期構造フラーレンポリマー薄膜内の特異なナノ空間 反応場を使って二酸化炭素と水が室温で反応することを発見

二酸化炭素固定・有価物質変換に期待 - 2020年10月23日

植物ホルモンを使って動物細胞を操る技術

人工オーキシンでさらにパワーアップ - 2020年10月22日

答えは「電子の動く軌道」!原子層結晶で"電子磁石"が現れる機構を解明

次世代量子デバイス実用化への道筋を切り拓く - 2020年10月22日

倍速で増えるオリジナルCHL-YN細胞の樹立

日本発のオリジナル宿主細胞としてタンパク質医薬品の開発加速に期待 - 2020年10月22日

0.5ミリ未満の早期乳癌を鮮明に!非染色テラヘルツイメージングに成功

癌のオンサイト診断へのブレークスルー - 2020年10月22日

末梢神経に直接巻いて神経の再生を促進する新たなナノファイバーシートの治験を開始 - 2020年10月21日

HPV ワクチン接種率の激減によって増加する子宮頸がん罹患・死亡者の推計人数

ワクチン接種の積極的勧奨の再開の必要性を提示 - 2020年10月20日

「空気を読んで話す」対話システム研究用データセットHazumi を公開 - 2020年10月20日

複雑さにナノ空間制御で挑む!

原子精度の立体造形技術による強相関金属酸化物のナノ相転移特性解明 - 2020年10月20日

動物の隠れた生態を自動で発見する人工知能を開発

動物行動ビッグデータから重要な箇所をピンポイントで発見して分析支援 - 2020年10月15日

配線接合部のクラック発生"音"を捉える!故障の予測診断法を開発

ドローンや6G に至る高速大容量通信などへの実用化に期待 - 2020年10月12日

生体防御に必須の免疫記憶成立のメカニズムを解明

記憶B細胞の誕生には低代謝と生存シグナルが重要 - 2020年10月8日

ミリ波・テラヘルツ波を用いた新しい磁気記録方式が登場!!

集光型ミリ波アシスト磁気記録の原理検証に成功 - 2020年10月8日

世界最強メガテスラ磁場生成の新原理を発見

人類未踏の極限物理の開拓と解明に向けて - 2020年10月6日

世界最高クラスの性能を持つルテニウム触媒を開発

既存のロジウム触媒を数十倍上回る高性能化で医薬品合成の効率化に期待 - 2020年10月2日

マウス性決定遺伝子 Sry の全貌をついに解明

Sry に隠れた暗号コードが存在、性決定を支配する因子はまさしくコレだ!! - 2020年10月2日

がんゲノム情報×細胞シミュレーションで個別化医療へ大きく前進

誰にでも使える創薬支援解析ツールを開発・公開! - 2020年9月30日

ヒト肺炎病原菌で感染の鍵となる分子の構造を解明

マイコプラズマ・ニューモニエの接着、滑走、抗原性変化のタンパク質 - 2020年9月29日

ピロリ菌が胃炎を引き起こすメカニズムを解明

抗生物質による除菌に代わる治療法開発に期待 - 2020年9月29日

ナノ絹糸により 3D バイオプリントが容易に

シルクに新たな用途をもたらす新技術 - 2020年9月29日

傷ついたリソソームを修復する新たなメカニズムを発見

リソソーム損傷を伴う結晶性腎症などへの新規治療法開発に期待 - 2020年9月29日

大阪大学、日本オラクル株式会社、日本電気株式会社

新型コロナウイルス感染症対策などに向け、クラウドバースティングを通じたベアメタル計算資源提供 - 2020年9月28日

ヒトノロウイルスがアルコール消毒薬により不活化されることを実証

アルコール消毒薬の適応範囲を広げる画期的な研究成果 - 2020年9月28日

二液体が一部だけ混ざり合う性質による流動界面のトポロジカル変化を発見

粘度差に由来する界面流動の通説を覆す - 2020年9月24日

永久磁石を上手に使って埋もれた鉄筋を診断

コンクリートに埋もれた鉄筋を瞬時に可視化する新手法 - 2020年9月16日

チタン同位体におこる新たな安定化現象を発見

質量測定で迫る原子核の存在限界 - 2020年9月15日

「未来科学捜査」歩容鑑定

世界初、たった1枚の画像からの歩容認証に成功! - 2020年9月15日

大雨を伴う台風は森林倒壊リスクを増大させる

雨台風による森林倒壊のメカニズムに迫る - 2020年9月12日

がん細胞の新たな生存戦略を解明

リソソーム系を利用したがん組織内の酸性化への適応現象「acid addiction(酸中毒)」を発見 - 2020年9月11日

精密かつ高速のナノアクチュエータを開発

酸化物MEMSが拓く精密動作マイクロロボティクス - 2020年9月9日

ヒトにはない力―損傷 DNA を治す光回復酵素の能力を人工的に向上

遺伝性疾患の新たな光遺伝子治療への応用に期待

メールマガジンのバックナンバー一覧はこちら。

INDEXに戻る

【企画・編集・配信】

大阪大学経営企画オフィスURA部門(旧 研究支援部門)

担当:尾瀬・川人◎配信停止やご意見・ご感想はこちらまで

http://osku.jp/v0842〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1共創イノベーション棟 401

http://www.ura.osaka-u.ac.jp/2021年3月30日(火) 更新

ページ担当者:尾瀬、川人